路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn

正文

蒂索既不做某画派的旗手,又不做某潮流的追随者。1871年当法国印象派风生火起,他却由于要躲避巴黎公社失败后的清算而逃到英国,成了众声喧哗的法国绘画界的局外人。不过他对自己的画技、构思和风格都颇为自信,对英国一直也颇有好感,很早就照搬好友美国画家威斯勒(James Whistler)的名字把自己原来的法国名字雅克•蒂索(Jacques Tissot)改成更有英国味的詹姆斯•蒂索(James Tissot)。

蒂索在英国的十几年,大致有三方面的成就,一是我们上集讲到的描绘英国维多利亚时代中上流社会的衣香鬓影。二是创作了一批描绘伦敦泰晤士河和英国海港的作品,这是我们这集要讨论的内容。三是自从他收获了爱情之后,将创作兴趣从社会题材转向家庭生活的剪影。这个留待我们下期再讲。

蒂索在法国西部的海港南特(Nantes)长大,所以对船只码头都非常熟悉。来到伦敦之后,就围绕泰晤士河和英国港口创作了不少作品。曾有一位海员看到蒂索的海港绘画后,说他画的每一根桅杆、每一条缆绳都十分准确。

图24:《泰晤士河》(The Thames),1876年。

英国有向海外扩张的历史传统,正如有一首英国传统的爱国歌曲唱的:“Rule, Britannia! Rule the waves!(统治吧,大英帝国!统治海浪!)”的确,在十九世纪日不落帝国可以像龙王一样到处任意兴风作浪,因此海事活动是英国人民族自豪感的一部分。蒂索之所以能够在英国迅速打开局面,与他投其所好在众多作品中描绘水上活动有关,作品颇有卖相。而图24这幅却是个例外,引发舆论震动,报章齐声讨伐。

且不论蒂索有意或无心,这幅画的确戳到了英国佬的痛处:英国人骄傲的泰晤士河上浊浪滔滔,黑烟滚滚,大小船只拥挤无序,观众仿佛能够听到喧闹的各种噪声。这完全是工业革命时代真实写照。有评论家这样写道:“现实中那些令人不快的场面没有必要在艺术中重现吧?”

而更令他们不愉快的是,画面上一位海军军官和两位年轻女郎乘着快艇寻欢作乐。从他们的身体完全后仰的姿势来看,船的速度很快,在泰晤士河上横行无忌。船头有一柳条箱,装着野餐食品,旁边的冰桶里插着三瓶香槟。一只大黑狗睡在军官的旁边,他对四周倒是熟视无睹的样子,而两位女郎则新奇地四处张望。

一位评论家写道: “这两位是英国女孩吗?更像是法国妓女。”如果是一位英国本土的艺术家针砭时弊,例如小说家狄更斯,他们也只好苦笑一下罢了。其实英国佬还是很擅长讽刺挖苦自我调侃的。但如果由一个外国人指着自己的疮疤做文章,这让英国绅士们脸上还是有些挂不住。

图25:《波茨茅斯码头》(Portsmouth Dockyard),1877年。

为了缓和图24《泰晤士河》引来的负面评价,第二年蒂索又绘制了不那么“令人不快”的图25。

这次不乘快艇了,改坐小木船。虽然仍然是一男二女,但比起图24三人几乎仰卧偎腻在一起的情景,图25中三人则是正襟危坐,也没有食物、香槟来享受。中间的男子身穿皇家高原步兵营(Royal Highlanders)的红色军服,下穿苏格兰短裙。比起军纪涣散的英国海军来说,苏格兰的皇家高原步兵营以善战和守纪著称。不过蒂索特意在画面右侧画出一组身穿白色军服的水兵在整齐划一地奋力划桨,表示你们的海军也不赖哈。

蒂索不久又将这幅画制成版画,标题改为《我多希望与二人当中的任何一位在一起》(How Happy I Could Be with Either)。这是引用英国十八世纪约翰•盖伊(John Gay)的诗剧《乞丐的歌剧》(The Beggar’s Opera)的一句台词“How happy I could be with either, / Were t’other dear charmer away!(我能与二人当中的任何一位在一起会多么幸福,/ 当另一位可爱的人儿离我而去。)”这显然是坐在当中的男人的心情。看来他更倾心于坐在他右侧的女子。而且似乎蒂索也更偏爱这位表情更活泼、说话更多一点的女孩,因为她身穿蒂索最喜爱的黑白条纹的连衣裙,这样的裙子在蒂索的画作里多次出现,例如图23《Still on Top》和下面的图27《上船》。这件日本浮世绘风格的具层次感的裙子很有朝气,但画起来一定很费功夫,显然蒂索作画时在这位身上花的时间比另一位多得多。从这个意义上来看,我们不妨想象中间的男子就是蒂索本人,一左一右是他心爱的法兰西和英格兰。蒂索对她们都难弃难舍,但他希望其中的某一位能够爱他更多一些。

如果先见到《泰晤士河》和《波茨茅斯码头》这样的标题,观众一定以为是风景画,大部分画家也是这样做的。而蒂索极少画没有人物的风景画,风景只是他的背景,他要台前的人物讲述他们的故事。

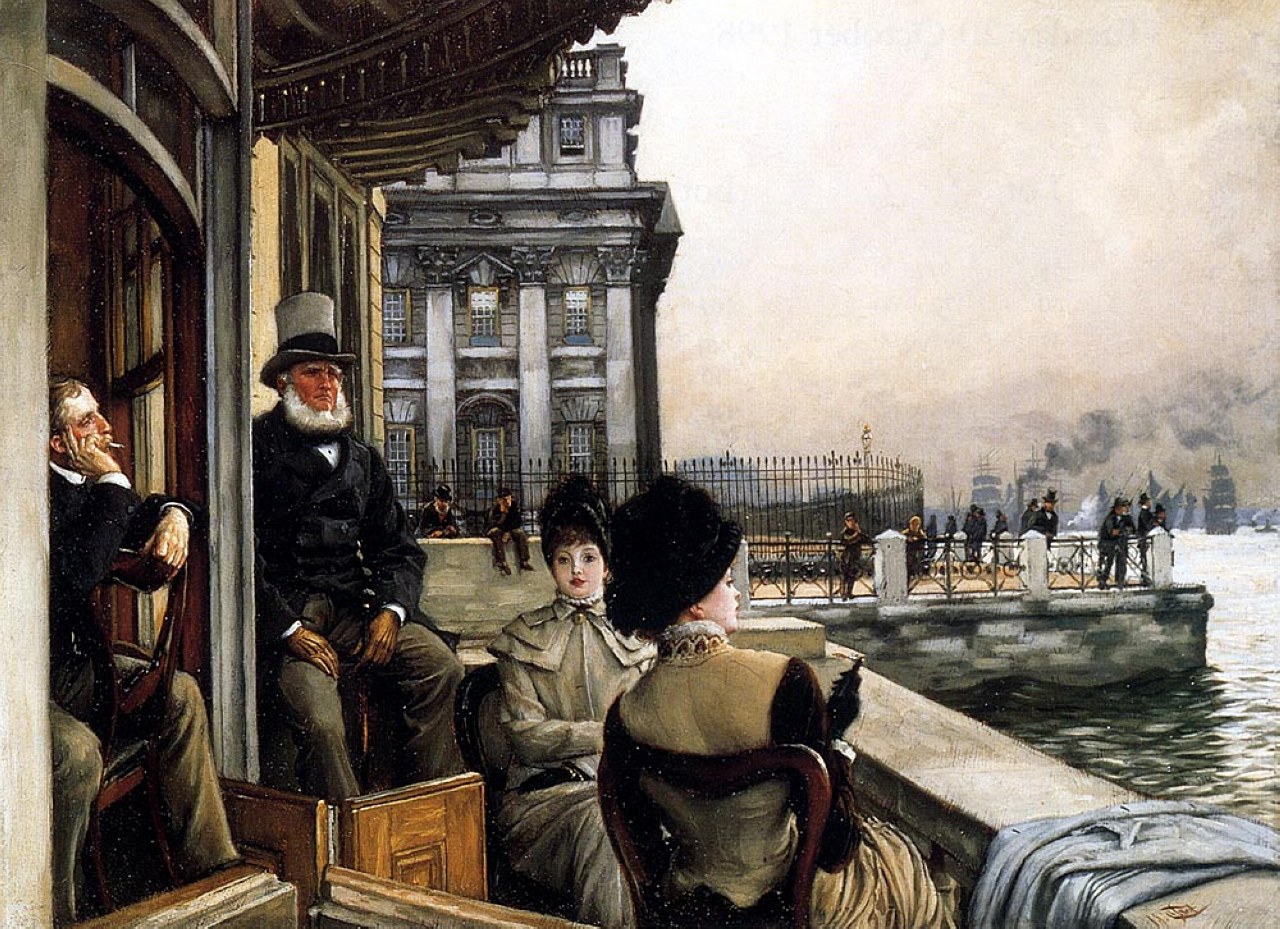

图26:《HMS加尔加答号船上走廊》(The Gallery of HMS Calcutta),1876年。

蒂索画的船都是停在港口纹丝不动,是他表演海军军官与女人们寻欢作乐、打情骂俏的舞台。此时出现的往往是一男二女,这样比起一对情侣更能表现男与女、女与女之间微妙心理。

图26中船舱里大概正在举行舞会,一男二女跳累了就走出来,在船舷旁观赏波茨茅斯港口的风景。穿白裙的女子夹在两把放置凌乱的椅子中间,看来是二女先在这里窃窃私语,年轻军官忽然不期而至,使她们慌忙站起身来迎接。白衣女子一边用扇子挡住脸,一边窃笑,好像在对自己说:但愿这小子没听到刚才我们在说谁的八卦!也可能是她刚对帅哥开了一个挑逗的玩笑,然后不好意思地把脸挡起来。而男子的目光越过蓝衣女子直勾勾地盯着白衣女子,显然他对后者更感兴趣。蓝衣女子手握栏杆,身体后仰,好像刚才坐久了要把腰身活动一下,又低头看水面,故意显得没有注意到男子色迷迷的眼神。

HMS加尔加答号(Calcutta)是英国的一艘炮舰,于1831年在英国海外领地印度的孟买建成下水,曾来中国参加过第二次鸦片战争。之后退役,停在波茨茅斯港成为海军军官们社交的场所。但蒂索选择Calcutta另有一番用意。原来这里藏着一句古老的法文双关语,Calcutta法语发音很像“Quel cul tu as(你有个好大的屁股)!”。蒂索显然有意把白衣女子的衣裙画得巨大。明眼的作家王尔德(Oscar Wilde)识破了蒂索的小把戏。同性恋的王尔德虽然自己对女人不感兴趣,但还是认为蒂索不动声色地拿英国女人开涮有点庸俗。

蒂索深知英国的舆论尖刻无比,对他这样的外国人更是要鸡蛋里挑骨头。他只希望英国佬不会怀疑他是在影射他们的女王维多利亚殿下的吨位。

图27:《上船》(Boarding the Yacht),1873年。

又是船上的一男二女,又见到黑白条纹的裙子。大胡子船长颇有英国绅士风度地殷勤搀扶一女走下舷梯。另一位回头看着他们的动作,有些嫉妒。仔细一看,原来蒂索是用英国亨利八世的图片作模特来画那位船长的。来自法兰西的蒂索不但挖苦了英国女人的肥臀,还要消费一下英国男人的虎背熊腰。他们可都是北海海盗的后裔啊。

图28:《船长和大副》(The Captain and the Mate),1873年。

这一幅是接着上幅图27发生的故事。长得像亨利八世的大胡子船长果然更喜欢那个穿黑白条纹的姑娘,上图殷勤地扶她上船,现在就坐下来交流感情。他把另一位女孩交给了大副。大概只有当官的才有特权把女孩接上船谈情说爱。

图29:《昨晚》(The Last Evening)

如果船长只是找个女人玩玩,看来大副是要认真谈一场恋爱的。上图中与大副在船舷边卿卿我我的那个女孩“昨晚”又上船了,看来她也是认真的,还带来了老爸和小妹妹。两个年轻人要在第二天大船出海远洋之前敲定恋爱关系。大副侧过身来面对女友,一只手搭在女友的椅背上,很殷勤的样子。当着他人的面,动作自然不能太出格。他甜言蜜语,她默默倾听。老爸正向船长进一步了解未来女婿的情况,小妹妹在后面似懂非懂地看热闹。

图30:《昨晚 – 习作》(The Last Evening, Study)

蒂索的工作习惯是,先给模特画各种姿势的写生,集为原始材料,然后根据画面的需要再选择习作画稿搬到油画中来。图30就是一例。

蒂索的习作从不潦草随便。在图30我们可以看到铅笔的底线,然后水粉上色,自成一幅独立的精美作品。黑、白、灰三种方格的外衣画起来需要高度的耐心。可见虽然蒂索的作品卖得好,但他也不是只想着卖画赚钱的商业画家。他认真地完成自己的每一件产品,每一个细部都不马虎。即便是草稿习作也绝不一挥而就。

画如其人,这与蒂索的习性有关。蒂索不像其他画家那样不修边幅,非常讲究仪表,出门总是西服革履,戴着手套。友人说他画室从来都是井井有条,对自己花房里一草一木都十分精心。

图31:《甲板上的舞会》(Ball on Shipboard),1874年。

这是蒂索代表作之一,充分展示了蒂索一流的水准,很少有其他画家能够在一个画面里同时呈现如此复杂的层次、丰富的色彩和众多的人物。

蒂索的画作多以女人为主,男人是少数的陪衬。而图31中,蒂索画了十五个以上的男人,几乎与女人的数量相等。这艘叫做“Cowes on the Isle of Wight” 炮舰定期举行舞会,只有海军军官和他们的家属才有资格参加。因此甲板上就像一个英国上流社会的缩影,一个男人统治社会。四处高悬的各国国旗和军旗就是这个社会的政治氛围。而在这一氛围之下的男女们,此刻只关心及时行乐。

在这个男性主宰的社会里,女人虽然只是花瓶,但还是更多地吸引了局外人的眼球。画中左下角的黑衣女子,向画外注视着,好像在期待某人的到来。她用花伞占据了一把椅子,是留个那个人的。在近处站立的两个女子穿着完全相同的白色衣裙。从海军蓝的条纹来看,她们的装束是特意配合海军的社交场合的。“撞衫”对于其他画家是要极力避免的。而蒂索却不在乎,甚至有意在同一作品中画出相同的衣裙,以表现不同角度的不同形态,例如这幅图28以及图18《植物园》。我们可以推断蒂索自己收藏多套女服(包括那件出现频率最高的黑白条纹裙子),作画时就让模特穿起来。

蒂索所处的年代,开始流行的照相机给画家们的创作带来不少便利,蒂索自己也热衷摄影,并汲取其长处。我们看到蒂索的很多作品捕捉生活中的某一瞬间,如同摄影抓拍。并且画面的边缘经常形象是不完整的,好像镜头之外的影像被切去,例如这幅画左侧的两个男子少了一半脸,右侧正走下舷梯的女子少了一个胳膊。这样便可以在有限的画面内加入更多内容,延伸了观众的想象。蒂索多次运用这一技巧,尤其绘制大场面人物众多的情形,例如这幅和图11《音乐会》。这样处理构图在蒂索之前不是很常见。

此外,蒂索和同时代的画家热衷学习东方绘画技巧,特别是中国和日本绘画中的留白。这幅画虽然内容繁多,但画家还是留出大面积的甲板空间和船外的水面。,使画面不会显得过分拥挤。一个更为突出的例子是图10《来早了》,大面积的舞场空间使孤零零站在中间的人富有戏剧性。

蒂索的结构设计也颇具匠心。处理这样多层次场面蒂索一定费了不少心思。在这幅画中,左侧我们可以看到海,前方可以看到船头,右侧有舷梯和下面的舞厅,上面是各种旗帜构成的天花板,甲板分成高低两层,还有高低粗细不一的栏杆、缆绳。各种景物的安排的井井有条,颜色斑斓,但并不凌乱。

信息量不凡的这幅画,如果观众仔细欣赏每个细部,要花很多时间。

图32:《船长的女儿》(The Captain’s Daughter),1873年。

这幅画的标题点出了情节。船长看中了小鲜肉,要收做女婿,特意把他们拉在一起撮合撮合。船长一脸严肃谈正事的样子,而看上去顶多二十刚出头的海军军官则面带忐忑,显得很不自信。手中的酒不知是苦是甜。小姐呢,给两个男人一个后脑勺,把身体靠在栏杆上,只顾自己看风景。小鲜肉特意给她带来的军事望远镜放在桌子上,她弃之不理,只把自己玩具一般的小望远镜拿在手里。心里在想:“想让我结婚生子把我打发了?让他们继续做梦吧。本姑娘还没玩够呢。”

不同于前几幅船上的情景,这一幅是在码头。背景有桅杆、木桩和栏杆构成的众多纵向和横向的线条,错落有致,繁而不乱。蒂索对港口的一切都有细致的观察,如同照片一样留下真实的历史记录。

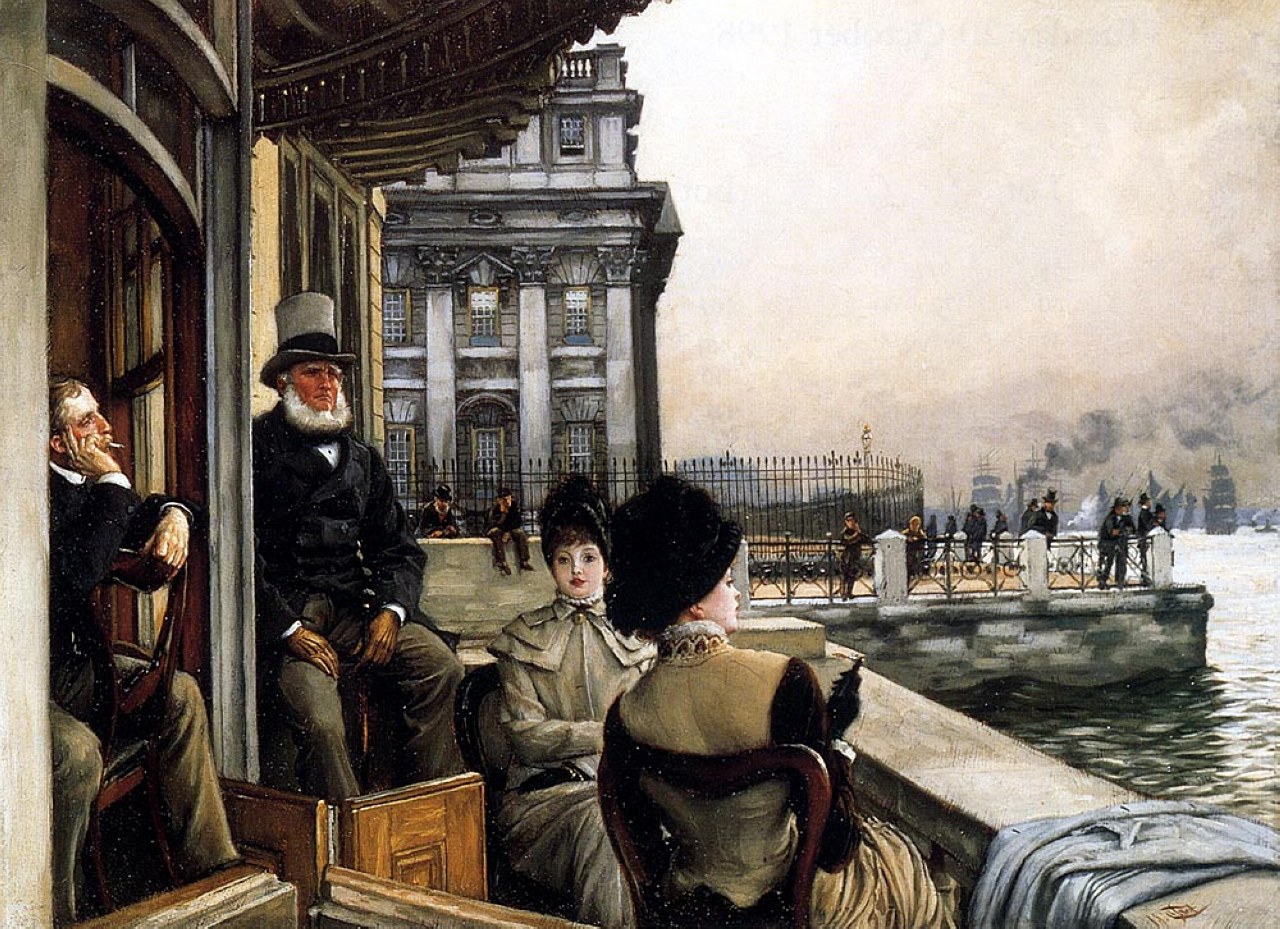

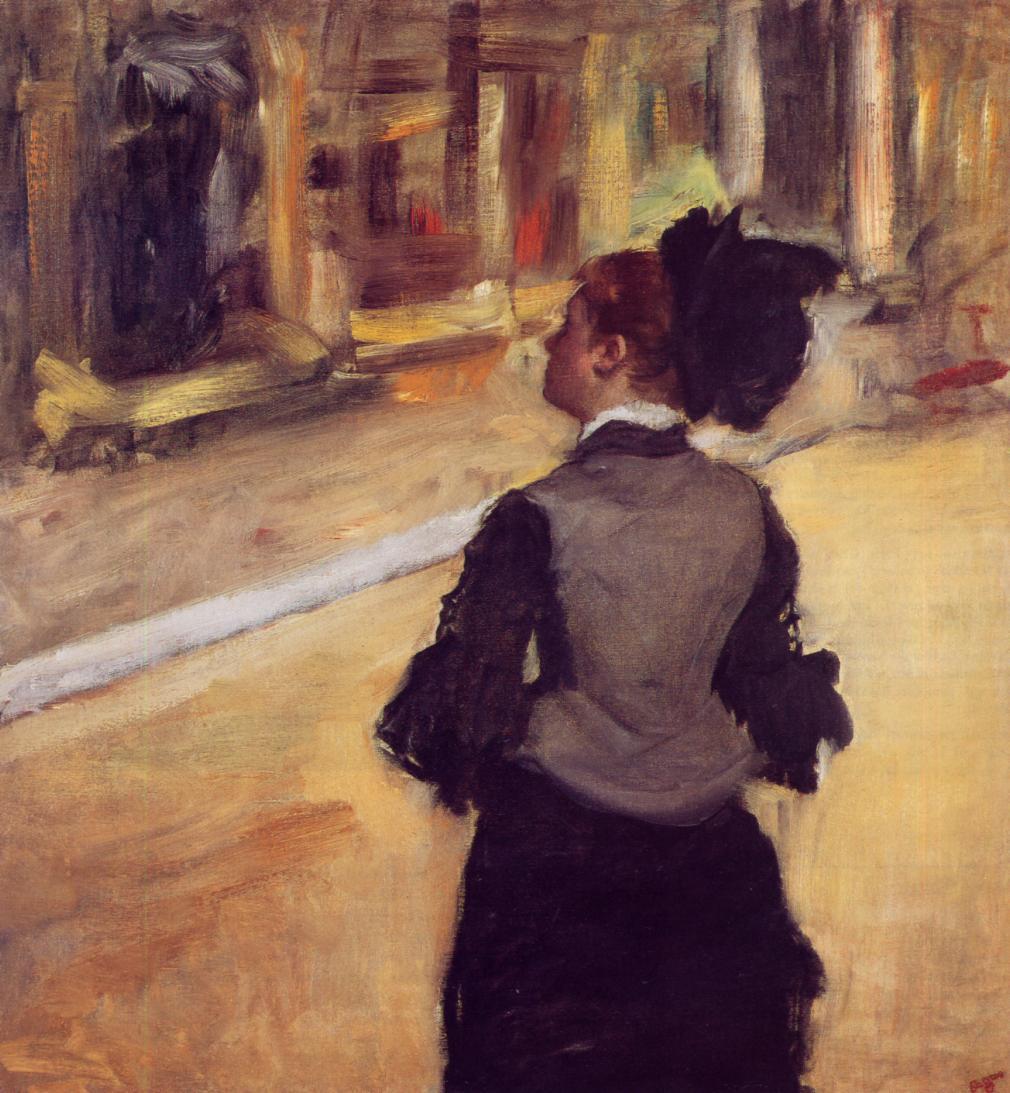

图33:《特拉法加酒馆的露台》(The Terrace of the Trafalgar Tavern),1878年。

特拉法加酒馆是伦敦格林威治的一处古迹,位于泰晤士河南岸。由于在露台上可以饱览河上景色,成为伦敦名流们常来光顾饮酒作乐的地方。十九世纪作家狄更斯在小说《我们共同的朋友》(Our Mutual Fried)里有在特拉法加酒馆举行婚礼早餐的情节。维多利亚时代英国议员们也常用这个高级酒馆作为聚会地点。图33中那位头戴高帽一脸严肃正襟危坐的绅士,就很像一位政客大佬,不同于蒂索所绘的其他男人。画中我们又看到向画外张望的女人。露台上的二男二女都衣冠楚楚,但完全没有交集,好像是长久沉默无言的状态。看来政客女人生活也并不愉快。

蒂索的画作妙在真实,即使有批判的眼光也不动声色。

图34:《在鹰隼酒馆旁等待渡船》(Waiting for the Ferry at the Falcon Tavern),1874年。

鹰隼酒馆与图33的特拉法加酒馆虽然同是在泰晤士河畔,但有天壤之别。前者显得拥挤杂乱,而后者建筑气派,视野开阔。上流尖头鳗的专用酒吧是不可能设在嘈杂的渡口旁边的。

画面表现一家人在等渡船,三个人表情不一。男子在认真读报,女子耐心等待,小女孩则等得十分无聊。这幅画的创作日期有争议,有人说是较晚的作品。这有一定道理。蒂索在后期从描绘上流社会的场景转向家庭生活的细节。

图35:《泰晤士河的秋天》(Autumn on the Thames),1875年。

在牛津附近的泰晤士河转弯处是非常著名的景点,与穿过伦敦城拥挤肮脏的同一条河宛如两个天地。每到秋天大批游客会到这里来观赏秋色。

这回蒂索不准备说故事了,要好好地画一画风景。的确如此,我们猜不出画中的三人是要上船还是下船。岸上摆着三条桨,一根篙,也无助于判断他们是准备驾船出游还是刚刚乘兴而归。远处的山崖上层林尽染,秋色正浓。站在岸边的女子一边观赏美景,一边整理围巾,衣裙被秋风吹起。坐在船中的更年轻的女子低头望着秋水,秋风飘动着一头红发。

伦敦郊外的泰晤士河以及两岸的田园风光是英国画家和文学家的常用题材,例如英国画家特納(J.M.W. Turner)和诗人渥兹华斯(William Wordsworth)皆有佳作,正如同法国艺术家特别钟情于巴黎郊外的塞纳河一样。蒂索自然也不能落后。

过去人们认为这幅画作于1871至1872年间。后来由评论家认为正确的创作时间应该在1874至1876年间。在这一段时间里蒂索雇用了站在前面的这个金发模特。她也出现在图8《吵嘴》,也穿着同一件衣服。

图36:《泰晤士河上》(On the Thames),1874年。

一个打扮得花枝招展的女子在两位男士的陪同下游泰晤士河归来。她这样的衣裙、这样的鞋子、这样的一叶扁舟,居然一尘不染地乘兴而归,然后翩翩走上岸来。虽然有两位壮汉辅佐,还是有些神奇。

图37:《风雨来袭》(A Passing Storm),1876年。

暴风雨象征男女之间的感情风波。女子冷漠地给男子一个后背,男子站立在外面,不知是该走过来道歉还是该转身离去。这场冷战,看来女子占了上风。不过外面千丝万缕的缆绳在风雨中并未断线,象征二人虽并不一帆风顺但也不会了断情丝。

这幅画的场景是伦敦以东的临海小镇蓝姆斯盖特(Ramsgate)的海港大道(Harbour Parade)。至今这里还是一个旅游胜地。

图38:《俯瞰海港的房间》(Room Overlooking the Harbour),1876年。

这一幅与上一幅图37是同一地点,外景完全一样,都有绿色的窗帘、窗棂、栏杆,连右边放报纸的小桌子都一模一样。好像在同一背景下上演一出戏的两幕。“你方唱罢我登场”。但由于人物不同,气氛也完全不同。特别是左侧看报纸的老者烘托出家庭氛围。女子低头阅读,看不出心事重重的样子。

图39:《读报》(Reading the News),1874年。

蒂索画了多幅女子发呆老者读报的作品,不知他为何对这一题材有特别的兴趣。也许是想画出女子恬静地模样,把事不关己的老者作为旁衬。

图40:《卢森堡花园的星期天》(Sunday in the Luxembourg Gardens),1883-85年。

这次读报的老者换成了老妇。

图41:《寡妇》(A Widow),1868年。

这次换成了老妇读书。让陪衬者做别的事,以突出主角。

图42:《一个有趣的故事》(An Interesting Story),1872年。

不同于蒂索所绘的那些成天只知道寻欢作乐谈情说爱的英国海军军官,这幅画中身穿大红军服的男子正在附身注视着一幅军事地图,看看哪一个殖民地要塞是下一个征战的目标。坐在旁边的白衣女子戴着一个颇为滑稽的超大帽子(纯粹意义的花枝招展),她完全不理会男子在做什么,那完全与她无关,只是看着画外发呆。右侧的黑衣女子则是昏昏欲睡的样子。

非常有趣的是,蒂索在几年之后又将这幅油画复制成一幅刻板画,标题正好与原作相反,叫《一个无趣的故事》(An Uninteresting Story)(1878年)。“有趣的故事”是就男子而言,而同样的场面对女子来说则是“无趣的故事”。英国的男人津津乐道的是海外征伐、殖民占领、财富掠夺;而英国贵妇们只对炫富、交际和享乐感兴趣。因此作品的标题无论是“有趣的故事”还是“无趣的故事”,都具有讽刺意味。

这一幅图42与图9《坏消息》(Bad News)是同一个场景。蒂索在伦敦购置房产时,特意选择了能够瞭望泰晤士河的房子。因此这两幅画很有可能是在他自己的家里取景,房间的结构、百叶窗的样式都完全一样。窗外都有远洋的船舰起锚待发,屋内的军人准备出征。蒂索的画是历史的一页。

图43:《参观卢浮宫的外国游客》(Foreign Visitors at the Louvre),1880年。

上面的图42描绘了男人与女人不同的心理状态和兴奋点。蒂索的另一组作品也明显地呈现了这一有趣的现象。蒂索画了多幅男人和女人一起参观美术馆的场景。男人们都是在仔细地观看作品,而女人总是置身其外。

这幅图43的女模特是蒂索的女友凯瑟琳•牛顿。蒂索1880年带她去了巴黎。这也是他近十年前逃离法国之后第一次回到故土,去卢浮宫故地重游肯定是少不了的。画中如照片一样描绘了卢浮宫内的场景。男人们拿着展品目录四处观看,而女人如同在梦游。

图44:《在卢浮宫》(At the Louvre),1883年。

这幅水彩也表现了男人与女人在博物馆里的不同状态。女人游离在外,似乎对展品完全没兴趣。她们来这里的目的是社交,或者是纯粹陪男人逛一圈。

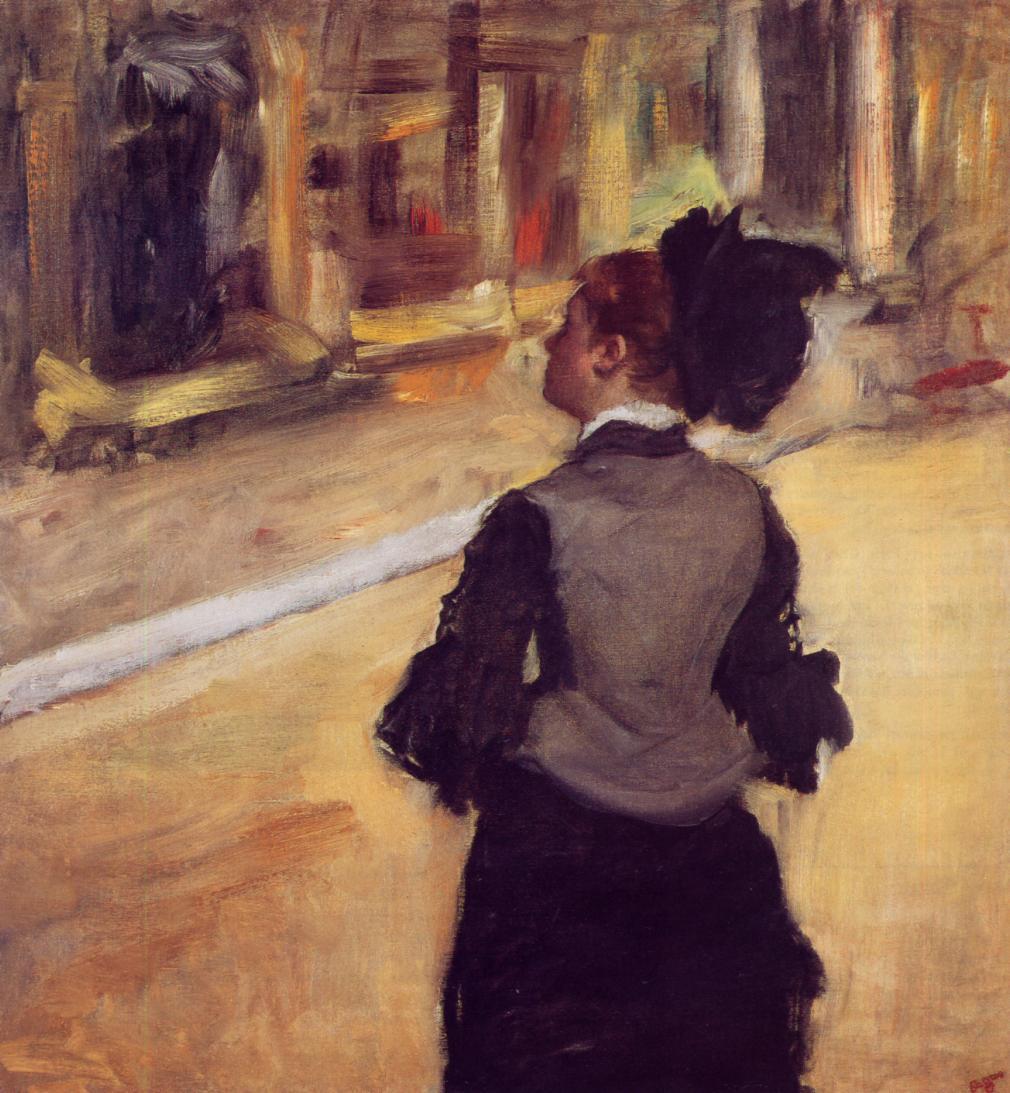

德加:《参观博物馆》(A Visit to the Museum),1879年。

我们拿一幅蒂索的好友德加同期的作品相比较,德加描绘女人参观卢浮宫的态度与蒂索完全不同。由此看来,蒂索有自己独到的观察。

图45:《野餐》(Picnic),1877年。

这幅的另一个英文名称叫“Holyday”。这是一群人在蒂索家后院的池塘旁野餐的一个假日(holiday)。但蒂索有意把holiday一字改成了“Holyday”,因为“holy”的发音又与“halo”相近。“halo”暗指画中男子头上戴的像光环一样的板球球帽。板球是英国一项传统运动项目。所以,标题自有其幽默,整个画面也有喜剧的味道,例如摆成扇面的形状的餐刀、带板球帽的男子的卧姿以及垂得很低的栗子树梢等。

池塘周围的人物象征了男人一生的四个阶段。从左上角顺时针方向看过来 - 第一个阶段是单身汉年代:一个带着服务生小帽的年轻男人靠在树旁发呆。第二个阶段是恋爱年代:一对男女在池塘边卿卿我我,羞答答的女孩被树枝挡住了身影。第三个阶段是婚姻年代,这是男人最有光彩的年代,所以占据了整个画面的中心位置。看似他的妻子的女人正在给他的茶杯里加牛奶,这个动作很接近夏娃递给亚当苹果的动作,或许暗喻了一种诱惑中的危机关系。而另一个背对着他的女子身份不明,不过从他几乎把头靠在她的后背的肢体动作来看,他们之间的关系很密切。这也说明男人在此时期总有些说不清道不明的暧昧关系。最左侧是男人的最后阶段:一个男人和他的孩子与母亲在一起,这时他的妻子已不在画面上。蒂索有意无意地把他画成了自己的样子。在这幅画完成之后不出几年,他的女人真的便离开人世,好像一画成谶。

下期我们再讲蒂索的爱情故事。

【原创】蒂索 - 一位记录历史却被历史遗忘的画家 (一):衣香鬓影

蒂索在英国的十几年,大致有三方面的成就,一是我们上集讲到的描绘英国维多利亚时代中上流社会的衣香鬓影。二是创作了一批描绘伦敦泰晤士河和英国海港的作品,这是我们这集要讨论的内容。三是自从他收获了爱情之后,将创作兴趣从社会题材转向家庭生活的剪影。这个留待我们下期再讲。

蒂索在法国西部的海港南特(Nantes)长大,所以对船只码头都非常熟悉。来到伦敦之后,就围绕泰晤士河和英国港口创作了不少作品。曾有一位海员看到蒂索的海港绘画后,说他画的每一根桅杆、每一条缆绳都十分准确。

图24:《泰晤士河》(The Thames),1876年。

英国有向海外扩张的历史传统,正如有一首英国传统的爱国歌曲唱的:“Rule, Britannia! Rule the waves!(统治吧,大英帝国!统治海浪!)”的确,在十九世纪日不落帝国可以像龙王一样到处任意兴风作浪,因此海事活动是英国人民族自豪感的一部分。蒂索之所以能够在英国迅速打开局面,与他投其所好在众多作品中描绘水上活动有关,作品颇有卖相。而图24这幅却是个例外,引发舆论震动,报章齐声讨伐。

且不论蒂索有意或无心,这幅画的确戳到了英国佬的痛处:英国人骄傲的泰晤士河上浊浪滔滔,黑烟滚滚,大小船只拥挤无序,观众仿佛能够听到喧闹的各种噪声。这完全是工业革命时代真实写照。有评论家这样写道:“现实中那些令人不快的场面没有必要在艺术中重现吧?”

而更令他们不愉快的是,画面上一位海军军官和两位年轻女郎乘着快艇寻欢作乐。从他们的身体完全后仰的姿势来看,船的速度很快,在泰晤士河上横行无忌。船头有一柳条箱,装着野餐食品,旁边的冰桶里插着三瓶香槟。一只大黑狗睡在军官的旁边,他对四周倒是熟视无睹的样子,而两位女郎则新奇地四处张望。

一位评论家写道: “这两位是英国女孩吗?更像是法国妓女。”如果是一位英国本土的艺术家针砭时弊,例如小说家狄更斯,他们也只好苦笑一下罢了。其实英国佬还是很擅长讽刺挖苦自我调侃的。但如果由一个外国人指着自己的疮疤做文章,这让英国绅士们脸上还是有些挂不住。

图25:《波茨茅斯码头》(Portsmouth Dockyard),1877年。

为了缓和图24《泰晤士河》引来的负面评价,第二年蒂索又绘制了不那么“令人不快”的图25。

这次不乘快艇了,改坐小木船。虽然仍然是一男二女,但比起图24三人几乎仰卧偎腻在一起的情景,图25中三人则是正襟危坐,也没有食物、香槟来享受。中间的男子身穿皇家高原步兵营(Royal Highlanders)的红色军服,下穿苏格兰短裙。比起军纪涣散的英国海军来说,苏格兰的皇家高原步兵营以善战和守纪著称。不过蒂索特意在画面右侧画出一组身穿白色军服的水兵在整齐划一地奋力划桨,表示你们的海军也不赖哈。

蒂索不久又将这幅画制成版画,标题改为《我多希望与二人当中的任何一位在一起》(How Happy I Could Be with Either)。这是引用英国十八世纪约翰•盖伊(John Gay)的诗剧《乞丐的歌剧》(The Beggar’s Opera)的一句台词“How happy I could be with either, / Were t’other dear charmer away!(我能与二人当中的任何一位在一起会多么幸福,/ 当另一位可爱的人儿离我而去。)”这显然是坐在当中的男人的心情。看来他更倾心于坐在他右侧的女子。而且似乎蒂索也更偏爱这位表情更活泼、说话更多一点的女孩,因为她身穿蒂索最喜爱的黑白条纹的连衣裙,这样的裙子在蒂索的画作里多次出现,例如图23《Still on Top》和下面的图27《上船》。这件日本浮世绘风格的具层次感的裙子很有朝气,但画起来一定很费功夫,显然蒂索作画时在这位身上花的时间比另一位多得多。从这个意义上来看,我们不妨想象中间的男子就是蒂索本人,一左一右是他心爱的法兰西和英格兰。蒂索对她们都难弃难舍,但他希望其中的某一位能够爱他更多一些。

如果先见到《泰晤士河》和《波茨茅斯码头》这样的标题,观众一定以为是风景画,大部分画家也是这样做的。而蒂索极少画没有人物的风景画,风景只是他的背景,他要台前的人物讲述他们的故事。

图26:《HMS加尔加答号船上走廊》(The Gallery of HMS Calcutta),1876年。

蒂索画的船都是停在港口纹丝不动,是他表演海军军官与女人们寻欢作乐、打情骂俏的舞台。此时出现的往往是一男二女,这样比起一对情侣更能表现男与女、女与女之间微妙心理。

图26中船舱里大概正在举行舞会,一男二女跳累了就走出来,在船舷旁观赏波茨茅斯港口的风景。穿白裙的女子夹在两把放置凌乱的椅子中间,看来是二女先在这里窃窃私语,年轻军官忽然不期而至,使她们慌忙站起身来迎接。白衣女子一边用扇子挡住脸,一边窃笑,好像在对自己说:但愿这小子没听到刚才我们在说谁的八卦!也可能是她刚对帅哥开了一个挑逗的玩笑,然后不好意思地把脸挡起来。而男子的目光越过蓝衣女子直勾勾地盯着白衣女子,显然他对后者更感兴趣。蓝衣女子手握栏杆,身体后仰,好像刚才坐久了要把腰身活动一下,又低头看水面,故意显得没有注意到男子色迷迷的眼神。

HMS加尔加答号(Calcutta)是英国的一艘炮舰,于1831年在英国海外领地印度的孟买建成下水,曾来中国参加过第二次鸦片战争。之后退役,停在波茨茅斯港成为海军军官们社交的场所。但蒂索选择Calcutta另有一番用意。原来这里藏着一句古老的法文双关语,Calcutta法语发音很像“Quel cul tu as(你有个好大的屁股)!”。蒂索显然有意把白衣女子的衣裙画得巨大。明眼的作家王尔德(Oscar Wilde)识破了蒂索的小把戏。同性恋的王尔德虽然自己对女人不感兴趣,但还是认为蒂索不动声色地拿英国女人开涮有点庸俗。

蒂索深知英国的舆论尖刻无比,对他这样的外国人更是要鸡蛋里挑骨头。他只希望英国佬不会怀疑他是在影射他们的女王维多利亚殿下的吨位。

图27:《上船》(Boarding the Yacht),1873年。

又是船上的一男二女,又见到黑白条纹的裙子。大胡子船长颇有英国绅士风度地殷勤搀扶一女走下舷梯。另一位回头看着他们的动作,有些嫉妒。仔细一看,原来蒂索是用英国亨利八世的图片作模特来画那位船长的。来自法兰西的蒂索不但挖苦了英国女人的肥臀,还要消费一下英国男人的虎背熊腰。他们可都是北海海盗的后裔啊。

图28:《船长和大副》(The Captain and the Mate),1873年。

这一幅是接着上幅图27发生的故事。长得像亨利八世的大胡子船长果然更喜欢那个穿黑白条纹的姑娘,上图殷勤地扶她上船,现在就坐下来交流感情。他把另一位女孩交给了大副。大概只有当官的才有特权把女孩接上船谈情说爱。

图29:《昨晚》(The Last Evening)

如果船长只是找个女人玩玩,看来大副是要认真谈一场恋爱的。上图中与大副在船舷边卿卿我我的那个女孩“昨晚”又上船了,看来她也是认真的,还带来了老爸和小妹妹。两个年轻人要在第二天大船出海远洋之前敲定恋爱关系。大副侧过身来面对女友,一只手搭在女友的椅背上,很殷勤的样子。当着他人的面,动作自然不能太出格。他甜言蜜语,她默默倾听。老爸正向船长进一步了解未来女婿的情况,小妹妹在后面似懂非懂地看热闹。

图30:《昨晚 – 习作》(The Last Evening, Study)

蒂索的工作习惯是,先给模特画各种姿势的写生,集为原始材料,然后根据画面的需要再选择习作画稿搬到油画中来。图30就是一例。

蒂索的习作从不潦草随便。在图30我们可以看到铅笔的底线,然后水粉上色,自成一幅独立的精美作品。黑、白、灰三种方格的外衣画起来需要高度的耐心。可见虽然蒂索的作品卖得好,但他也不是只想着卖画赚钱的商业画家。他认真地完成自己的每一件产品,每一个细部都不马虎。即便是草稿习作也绝不一挥而就。

画如其人,这与蒂索的习性有关。蒂索不像其他画家那样不修边幅,非常讲究仪表,出门总是西服革履,戴着手套。友人说他画室从来都是井井有条,对自己花房里一草一木都十分精心。

图31:《甲板上的舞会》(Ball on Shipboard),1874年。

这是蒂索代表作之一,充分展示了蒂索一流的水准,很少有其他画家能够在一个画面里同时呈现如此复杂的层次、丰富的色彩和众多的人物。

蒂索的画作多以女人为主,男人是少数的陪衬。而图31中,蒂索画了十五个以上的男人,几乎与女人的数量相等。这艘叫做“Cowes on the Isle of Wight” 炮舰定期举行舞会,只有海军军官和他们的家属才有资格参加。因此甲板上就像一个英国上流社会的缩影,一个男人统治社会。四处高悬的各国国旗和军旗就是这个社会的政治氛围。而在这一氛围之下的男女们,此刻只关心及时行乐。

在这个男性主宰的社会里,女人虽然只是花瓶,但还是更多地吸引了局外人的眼球。画中左下角的黑衣女子,向画外注视着,好像在期待某人的到来。她用花伞占据了一把椅子,是留个那个人的。在近处站立的两个女子穿着完全相同的白色衣裙。从海军蓝的条纹来看,她们的装束是特意配合海军的社交场合的。“撞衫”对于其他画家是要极力避免的。而蒂索却不在乎,甚至有意在同一作品中画出相同的衣裙,以表现不同角度的不同形态,例如这幅图28以及图18《植物园》。我们可以推断蒂索自己收藏多套女服(包括那件出现频率最高的黑白条纹裙子),作画时就让模特穿起来。

蒂索所处的年代,开始流行的照相机给画家们的创作带来不少便利,蒂索自己也热衷摄影,并汲取其长处。我们看到蒂索的很多作品捕捉生活中的某一瞬间,如同摄影抓拍。并且画面的边缘经常形象是不完整的,好像镜头之外的影像被切去,例如这幅画左侧的两个男子少了一半脸,右侧正走下舷梯的女子少了一个胳膊。这样便可以在有限的画面内加入更多内容,延伸了观众的想象。蒂索多次运用这一技巧,尤其绘制大场面人物众多的情形,例如这幅和图11《音乐会》。这样处理构图在蒂索之前不是很常见。

此外,蒂索和同时代的画家热衷学习东方绘画技巧,特别是中国和日本绘画中的留白。这幅画虽然内容繁多,但画家还是留出大面积的甲板空间和船外的水面。,使画面不会显得过分拥挤。一个更为突出的例子是图10《来早了》,大面积的舞场空间使孤零零站在中间的人富有戏剧性。

蒂索的结构设计也颇具匠心。处理这样多层次场面蒂索一定费了不少心思。在这幅画中,左侧我们可以看到海,前方可以看到船头,右侧有舷梯和下面的舞厅,上面是各种旗帜构成的天花板,甲板分成高低两层,还有高低粗细不一的栏杆、缆绳。各种景物的安排的井井有条,颜色斑斓,但并不凌乱。

信息量不凡的这幅画,如果观众仔细欣赏每个细部,要花很多时间。

图32:《船长的女儿》(The Captain’s Daughter),1873年。

这幅画的标题点出了情节。船长看中了小鲜肉,要收做女婿,特意把他们拉在一起撮合撮合。船长一脸严肃谈正事的样子,而看上去顶多二十刚出头的海军军官则面带忐忑,显得很不自信。手中的酒不知是苦是甜。小姐呢,给两个男人一个后脑勺,把身体靠在栏杆上,只顾自己看风景。小鲜肉特意给她带来的军事望远镜放在桌子上,她弃之不理,只把自己玩具一般的小望远镜拿在手里。心里在想:“想让我结婚生子把我打发了?让他们继续做梦吧。本姑娘还没玩够呢。”

不同于前几幅船上的情景,这一幅是在码头。背景有桅杆、木桩和栏杆构成的众多纵向和横向的线条,错落有致,繁而不乱。蒂索对港口的一切都有细致的观察,如同照片一样留下真实的历史记录。

图33:《特拉法加酒馆的露台》(The Terrace of the Trafalgar Tavern),1878年。

特拉法加酒馆是伦敦格林威治的一处古迹,位于泰晤士河南岸。由于在露台上可以饱览河上景色,成为伦敦名流们常来光顾饮酒作乐的地方。十九世纪作家狄更斯在小说《我们共同的朋友》(Our Mutual Fried)里有在特拉法加酒馆举行婚礼早餐的情节。维多利亚时代英国议员们也常用这个高级酒馆作为聚会地点。图33中那位头戴高帽一脸严肃正襟危坐的绅士,就很像一位政客大佬,不同于蒂索所绘的其他男人。画中我们又看到向画外张望的女人。露台上的二男二女都衣冠楚楚,但完全没有交集,好像是长久沉默无言的状态。看来政客女人生活也并不愉快。

蒂索的画作妙在真实,即使有批判的眼光也不动声色。

图34:《在鹰隼酒馆旁等待渡船》(Waiting for the Ferry at the Falcon Tavern),1874年。

鹰隼酒馆与图33的特拉法加酒馆虽然同是在泰晤士河畔,但有天壤之别。前者显得拥挤杂乱,而后者建筑气派,视野开阔。上流尖头鳗的专用酒吧是不可能设在嘈杂的渡口旁边的。

画面表现一家人在等渡船,三个人表情不一。男子在认真读报,女子耐心等待,小女孩则等得十分无聊。这幅画的创作日期有争议,有人说是较晚的作品。这有一定道理。蒂索在后期从描绘上流社会的场景转向家庭生活的细节。

图35:《泰晤士河的秋天》(Autumn on the Thames),1875年。

在牛津附近的泰晤士河转弯处是非常著名的景点,与穿过伦敦城拥挤肮脏的同一条河宛如两个天地。每到秋天大批游客会到这里来观赏秋色。

这回蒂索不准备说故事了,要好好地画一画风景。的确如此,我们猜不出画中的三人是要上船还是下船。岸上摆着三条桨,一根篙,也无助于判断他们是准备驾船出游还是刚刚乘兴而归。远处的山崖上层林尽染,秋色正浓。站在岸边的女子一边观赏美景,一边整理围巾,衣裙被秋风吹起。坐在船中的更年轻的女子低头望着秋水,秋风飘动着一头红发。

伦敦郊外的泰晤士河以及两岸的田园风光是英国画家和文学家的常用题材,例如英国画家特納(J.M.W. Turner)和诗人渥兹华斯(William Wordsworth)皆有佳作,正如同法国艺术家特别钟情于巴黎郊外的塞纳河一样。蒂索自然也不能落后。

过去人们认为这幅画作于1871至1872年间。后来由评论家认为正确的创作时间应该在1874至1876年间。在这一段时间里蒂索雇用了站在前面的这个金发模特。她也出现在图8《吵嘴》,也穿着同一件衣服。

图36:《泰晤士河上》(On the Thames),1874年。

一个打扮得花枝招展的女子在两位男士的陪同下游泰晤士河归来。她这样的衣裙、这样的鞋子、这样的一叶扁舟,居然一尘不染地乘兴而归,然后翩翩走上岸来。虽然有两位壮汉辅佐,还是有些神奇。

图37:《风雨来袭》(A Passing Storm),1876年。

暴风雨象征男女之间的感情风波。女子冷漠地给男子一个后背,男子站立在外面,不知是该走过来道歉还是该转身离去。这场冷战,看来女子占了上风。不过外面千丝万缕的缆绳在风雨中并未断线,象征二人虽并不一帆风顺但也不会了断情丝。

这幅画的场景是伦敦以东的临海小镇蓝姆斯盖特(Ramsgate)的海港大道(Harbour Parade)。至今这里还是一个旅游胜地。

图38:《俯瞰海港的房间》(Room Overlooking the Harbour),1876年。

这一幅与上一幅图37是同一地点,外景完全一样,都有绿色的窗帘、窗棂、栏杆,连右边放报纸的小桌子都一模一样。好像在同一背景下上演一出戏的两幕。“你方唱罢我登场”。但由于人物不同,气氛也完全不同。特别是左侧看报纸的老者烘托出家庭氛围。女子低头阅读,看不出心事重重的样子。

图39:《读报》(Reading the News),1874年。

蒂索画了多幅女子发呆老者读报的作品,不知他为何对这一题材有特别的兴趣。也许是想画出女子恬静地模样,把事不关己的老者作为旁衬。

图40:《卢森堡花园的星期天》(Sunday in the Luxembourg Gardens),1883-85年。

这次读报的老者换成了老妇。

图41:《寡妇》(A Widow),1868年。

这次换成了老妇读书。让陪衬者做别的事,以突出主角。

图42:《一个有趣的故事》(An Interesting Story),1872年。

不同于蒂索所绘的那些成天只知道寻欢作乐谈情说爱的英国海军军官,这幅画中身穿大红军服的男子正在附身注视着一幅军事地图,看看哪一个殖民地要塞是下一个征战的目标。坐在旁边的白衣女子戴着一个颇为滑稽的超大帽子(纯粹意义的花枝招展),她完全不理会男子在做什么,那完全与她无关,只是看着画外发呆。右侧的黑衣女子则是昏昏欲睡的样子。

非常有趣的是,蒂索在几年之后又将这幅油画复制成一幅刻板画,标题正好与原作相反,叫《一个无趣的故事》(An Uninteresting Story)(1878年)。“有趣的故事”是就男子而言,而同样的场面对女子来说则是“无趣的故事”。英国的男人津津乐道的是海外征伐、殖民占领、财富掠夺;而英国贵妇们只对炫富、交际和享乐感兴趣。因此作品的标题无论是“有趣的故事”还是“无趣的故事”,都具有讽刺意味。

这一幅图42与图9《坏消息》(Bad News)是同一个场景。蒂索在伦敦购置房产时,特意选择了能够瞭望泰晤士河的房子。因此这两幅画很有可能是在他自己的家里取景,房间的结构、百叶窗的样式都完全一样。窗外都有远洋的船舰起锚待发,屋内的军人准备出征。蒂索的画是历史的一页。

图43:《参观卢浮宫的外国游客》(Foreign Visitors at the Louvre),1880年。

上面的图42描绘了男人与女人不同的心理状态和兴奋点。蒂索的另一组作品也明显地呈现了这一有趣的现象。蒂索画了多幅男人和女人一起参观美术馆的场景。男人们都是在仔细地观看作品,而女人总是置身其外。

这幅图43的女模特是蒂索的女友凯瑟琳•牛顿。蒂索1880年带她去了巴黎。这也是他近十年前逃离法国之后第一次回到故土,去卢浮宫故地重游肯定是少不了的。画中如照片一样描绘了卢浮宫内的场景。男人们拿着展品目录四处观看,而女人如同在梦游。

图44:《在卢浮宫》(At the Louvre),1883年。

这幅水彩也表现了男人与女人在博物馆里的不同状态。女人游离在外,似乎对展品完全没兴趣。她们来这里的目的是社交,或者是纯粹陪男人逛一圈。

德加:《参观博物馆》(A Visit to the Museum),1879年。

我们拿一幅蒂索的好友德加同期的作品相比较,德加描绘女人参观卢浮宫的态度与蒂索完全不同。由此看来,蒂索有自己独到的观察。

图45:《野餐》(Picnic),1877年。

这幅的另一个英文名称叫“Holyday”。这是一群人在蒂索家后院的池塘旁野餐的一个假日(holiday)。但蒂索有意把holiday一字改成了“Holyday”,因为“holy”的发音又与“halo”相近。“halo”暗指画中男子头上戴的像光环一样的板球球帽。板球是英国一项传统运动项目。所以,标题自有其幽默,整个画面也有喜剧的味道,例如摆成扇面的形状的餐刀、带板球帽的男子的卧姿以及垂得很低的栗子树梢等。

池塘周围的人物象征了男人一生的四个阶段。从左上角顺时针方向看过来 - 第一个阶段是单身汉年代:一个带着服务生小帽的年轻男人靠在树旁发呆。第二个阶段是恋爱年代:一对男女在池塘边卿卿我我,羞答答的女孩被树枝挡住了身影。第三个阶段是婚姻年代,这是男人最有光彩的年代,所以占据了整个画面的中心位置。看似他的妻子的女人正在给他的茶杯里加牛奶,这个动作很接近夏娃递给亚当苹果的动作,或许暗喻了一种诱惑中的危机关系。而另一个背对着他的女子身份不明,不过从他几乎把头靠在她的后背的肢体动作来看,他们之间的关系很密切。这也说明男人在此时期总有些说不清道不明的暧昧关系。最左侧是男人的最后阶段:一个男人和他的孩子与母亲在一起,这时他的妻子已不在画面上。蒂索有意无意地把他画成了自己的样子。在这幅画完成之后不出几年,他的女人真的便离开人世,好像一画成谶。

下期我们再讲蒂索的爱情故事。

【原创】蒂索 - 一位记录历史却被历史遗忘的画家 (一):衣香鬓影

评论

USTiger

2018-01-21 08:33:54

回复

悄悄话

非常喜欢!每张画都有故事。

Backcountry

2017-12-20 13:59:10

回复

悄悄话

Somehow feel boring, focused more on details than something inspiring. I think he was a 古典画法,相对于古典画法注重于宗教人物和场景,他只是更注重于生活和现代感(他时代的)。相比于他时代刚崛起另类的impressionism, 他也许更受那个时代的欢迎。

wantno3

2017-12-20 13:03:42

回复

悄悄话

好帮。很喜欢。

Neue

2017-12-20 02:18:19

回复

悄悄话

非常有意思的介绍。图38的女子在看书呢

登录后才可评论.