(A) 啊! 的博客

中国悠久的历史里,战争不论在时间上或在社会上都占有相当重要的地位。就在这个战斗不断的国家里,克敌制胜的战术研究相当兴盛。

正文

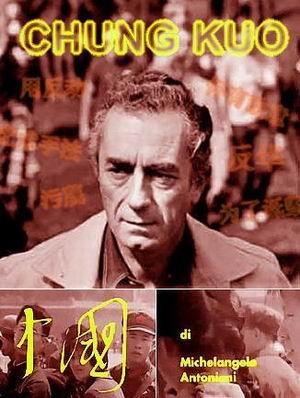

1973年1月,长达3个半小时的纪录片《中国》在意大利首都罗马首映,反响甚大,与此同时,安东尼奥尼“破坏与我方的协议”,以25万美元的高价将该片在美国的公映权售与美国广播公司。“在不得已的情况下”,安东尼奥尼才于同年9月交给我方电影拷贝。该片在西方世界大红大紫之时,我们却别有一番滋味在心头。

“凡是错误的思想,凡是毒草,凡是牛鬼蛇神,都应该进行批判,决不能让它们自由泛滥。”1974年1月30日,《人民日报》发表评论员文章《恶毒的用心,卑劣的手法——批判安东尼奥尼拍摄的题为的反华影片》,拉开了批判安东尼奥尼的帷幕。虽然安东尼奥尼的反华影片“无损于我国的一根毫毛”,最终是“搬起石头砸自己的脚”,但我们还是要对他打上“一记响亮的耳光”的。以此为开端,几乎安东尼奥尼影片中涉及的每一处地方都有“代表”出来着文批判,这些批判文章最终结集为《中国人民不可侮》,由人民文学出版社1974年出版,总字数达12万字。

安东尼奥尼的纪录片《中国》在西方世界大红大紫之时,中国人却别有一番滋味在心头。

不拍或少拍我们要他拍的

究竟《中国》怎样激起我们的义愤呢?重翻批判文章,可略知一二。在首篇发难文章《恶毒的用心,卑劣的手法》中这样说道:

“他的中国之行,不是为了增进对中国的了解,更不是为了增进中意两国人民的友谊,而是怀着对中国人民的敌意,采取别有用心的、十分卑劣的手法,利用这次访问的机会,专门搜罗可以用来污蔑攻击中国的材料,以达到不可告人之目的。在他拍摄的长达3个半小时的影片中,根本没有反映我们伟大祖国的新事物、新气象、新面貌,而是把大量经过恶意歪曲的场面和镜头集中起来,攻击我国领导人,丑化社会主义新中国,诽谤我国无产阶级文化大革命,侮辱我国人民。任何稍有民族自尊的中国人,看了这部影片,都不能不感到极大愤慨。”(《恶毒的用心,卑劣的手法——批判安东尼奥尼拍摄的题为的反华影片》,《中国人民不可侮》,北京:人民文学出版社1974年版,第1~2页以下材料出于此书只标明篇名与页码)

愤慨之由呢?据说是在他的影片里,“凡是好的、新的、进步的场面,他一律不拍或少拍,或者当时做做样子拍了一些,最后又把它剪掉;而差的、旧的、落后的场面,他就抓住不放,大拍特拍。在整个影片中,看不到一部新车床,一台拖拉机,一所像样的学校,一处热气腾腾的建设工地,一个农业丰收的场景……”(同上,第7~8页)“整个影片,没有一个好镜头,没有一张笑脸,看不见战斗在三大革命运动第一线的工农兵的飒爽英姿,看不见生龙活虎般的青年人朝气蓬勃的面貌,看不见新中国少年儿童天天向上、活泼可爱的脸庞,简直把中国人民丑化得不成样子。”(景平:《反华小丑的卑劣表演》,第 32页)

本意是想请你导演安东尼奥尼拍中国欣欣向荣,一派生气的面貌和成就,但全然不是。且看控诉和指责。

安东尼奥尼

天安门前警卫连全体指战员在批判文章中说:“在安东尼奥尼的影片中,却根本看不到广场的全貌,也没有天安门的雄姿。明明是阳光灿烂的5月的一天,而影片中广场的画面,却被拍得暗淡无光;明明是庄严的广场,在影片中却被描画得杂乱无章,简直成了一个乱哄哄的集市。”(天安门前警卫连全体指战员:《不许污辱天安门》,第64页)

建筑工人张百发在《首都建设的伟大成就不容抹煞》中说:“在他所拍摄的这部反华影片中,几乎看不到一幢高大的新建筑,没有一所新建的学校,新建的医院,新建的体育场,新建的职工宿舍。偶然出现一幢像样的楼房,也被拍得模模糊糊,一掠而过。他专门去拍摄北京的一些小胡同和所谓‘没有窗户’,‘屋顶在围墙的后面’的四合院,而别有用心地说什么‘北京依然是个古老的城市,由矮房、小胡同和一个套一个的四合院组成’。”(张百发: 《首都建设的伟大成就不容抹煞》,第45页)

苏州市城市建设局顾小狗说:“明明睁眼就可以看到宽阔的马路,林荫的大街,他不拍,偏要乱窜乱闯去拍摄小街小巷;明明多次看到好多处新建的大桥,他不拍,却偏要去拍那旧社会遗留下来的河边小屋;明明看到运河里穿梭航行的客轮和船队,他不拍,却偏要偷拍装运肥料的几条小船。”(顾小狗:《两个时代两重天》,第152页)

中共河南省林县委员会第一书记杨贵说:“规模宏大的红旗渠,他无心参观,很少拍照;林县河山重新安排后的兴旺景象他不拍,却专门拍那些枯河乱石;公路上汽车川流不息他不拍,却专门去拍牛车、独轮车;田野里奔驰的大小拖拉机他不拉,却专门去拍毛驴拉石滚;热火朝天的集体劳动场面他不拍,却专门去拍老人和病妇。”(杨贵:《只有社会主义能够救中国》,第164页)

几乎影片涉及的每一处所写的批判文章,都是同样的句式:“×××他不拍,却偏要去拍×××。”

原来如此。

人家请安东尼奥尼拍中山陵,他不肯下车,说:“这是人人都知道的,我不拍!”(闻广辉:《揭穿反华小丑的无耻捏造》,第146页)当他拍南京长江大桥,他要汽艇向长江下游开,“对于这种别有用心的企图,我们当即严正地加以拒绝,指出,‘开这么远还拍什么大桥?’这个帝国主义反华分子的阴谋被我们揭穿后,竟恼羞成怒,恶狠狠地叫嚷:‘不拍了,大桥是大家知道的,我不拍了!’”(乔功:《雄伟壮丽的南京长江大桥不容丑化》,第 144页)包括天安门,他没有去拍雄伟壮观的天安门,却“不怀好意地专门拍摄人们的衣着、动作和表情:一会儿是被风吹乱了的头发,一会儿是迎着太阳咪起的眼睛,一会儿是衣袖,一会儿是裤腿……”

这很大程度上正是安东尼奥尼不愿拍“人人都知道的”东西所致。所以,他说,“凭良心,我没有做过这样的事,我不承认污蔑中国和歪曲中国现实的指责。”

安东尼奥尼后来不无得意地说,“‘为了不引人注目,我们掩盖了我们的摄影机。’禁止拍摄的地方,就‘假装停拍’,暗中继续拍摄;而双方商定拍摄的、他们又不感兴趣的地方,‘就用未装胶片的摄影机空拍’。”

中国人民生气的原因正是在于他不听话,不拍或少拍我们要他拍的,而大拍而特拍了我们不想让他拍的。于是,他就是反华,反党,反革命,反社会主义。

木偶戏、布弃弃、球网、佛像、黑猫

有什么样的“恶毒用心”,就有什么样的“卑劣手法”,安东尼奥尼不光在内容上不走社会主义“康庄大道”,而且在表现形式上,也玩弄一些“新现实主义”“雕虫小技”。

比如,“影片在拍摄南京长江大桥时,故意从一些很坏的角度把这座雄伟的现代化桥梁拍得歪歪斜斜,摇摇晃晃,还插入一个在桥下晾裤子的镜头加以丑化。”

再看一个被指责的“卑劣的电影手法”。

“党的一大会址门口,门前空无一人;镜头从会址门外的街上,摇至会址边门的胡同,门无人自开,给人以恐怖的感觉;镜头再摇摇晃晃地推至阴暗的天井和走廊,里面的门又无人自开,出现一个阴森、暗黑色的楼梯;镜头从黑漆漆的门缝里推进门去,只能看见会议桌和桌上的茶杯茶壶,室内十分冷清。这一组镜头,光线暗淡,色调灰冷,气氛阴森,节奏缓慢,给人一种阴沉、恐怖、凄凉的感觉。”(刘香芝:《卑鄙的手法,无耻的谎言》,第 105~106页)

阅读这本批判集,过度诠释在30年前的大批判中运用的已然非常纯熟,其原因正在于我们在一直高度警惕着安东尼奥尼的镜头、解说词,看他是否有攻击,是否有影射,是否有隐喻。

比如,木偶的出现成为中国孩子和中国人的象征。在安氏的影片中,“幼儿园孩子们的生活场面,接上木偶泥弃弃的特写镜头”,北京海淀区中关村第一小学学生 “红小兵”黄帅、冯培在代表中国少年儿童写的批判文章中说:“他在影片中拍照南京幼儿园的时候,用布弃弃来讽刺我们的儿童任人摆布;拍照学生体育锻炼的时候,用球网来影射我们的少年没有自由。真是坏透了。”(黄帅,冯培:《我们红小兵的愤怒》,第89页)

是年12月12日,《北京日报》刊登了12岁的黄帅批判“师道尊严”的“来信和日记摘抄”,12月28日,姚文元指示《人民日报》头版头条全文转载,幷在编者按里称黄帅是“敢于反潮流的革命小闯将”。从此黄帅便“飞黄腾达”了,四处报告,参加国宴,好不风光,此系后话。

有洪毅达者则说:“摄制者给影片安排了一个木偶戏演出的结尾,用来作全片“点题”的一笔,以此影射所谓‘影片主角’的‘中国人’是被人牵线而动的木偶。”(洪毅达:《反动的政治,堕落的艺术》,第111页)

在安氏影片中,类似的“影射”还有:“当影片响起《智取威虎山》中杨子荣打入威虎厅的音乐时,镜头画面出现的竟然是古庙里丑怪的佛像,还配上了‘咚咚咚’的佛鼓声响;同时解说词别有用心地说这是‘代表幻想和象征的化身’。这种手法分明是影射我们的英雄人物不过是偶像,革命样板戏像念经。”(新文:《不许诬蔑革命样板戏》,第74页)

“在上海城隍庙茶楼的场景中,无端地插入了被欧洲人视为不祥之物的黑猫的镜头。”(洪毅达:《反动的政治,堕落的艺术》,第113页)

刚过世不久的作家浩然在观后感中这样说:“我一边看着安东尼奥尼的题为《中国》的影片,一边惊疑:这是我们伟大的社会主义中国吗?这是我们英雄的中国人民吗?然而,影片摄制者正在那儿明明白白地喊叫:‘我们带着摄影机,开始了在今日中国的短暂之行’,‘正是他们这些中国人,是这部影片的主角。’随着那些离奇古怪的画面的晃动,我的心胸燃烧起无法抑制的怒火。这是一部彻头彻尾的反华影片,是对我们中国人民英雄形象最卑鄙的污蔑和歪曲!”(浩然:《蚊蝇翅膀遮不住灿烂的阳光》,第69页)

浩然的怒火其实幷不在于安东尼奥尼所拍是否真实,他不否认安氏所拍是真实的,而是因为安氏所拍的不是浩然所认为的真实,是浩然所不想看到的东西,这就如照镜子,你不能因为照出来的模样丑陋,就怨恨镜子,就不承认那是你自己的照相。

浩然进而说,“一样的现实生活,会得出两种根本不同的看法,这幷不奇怪。戴着黑色眼镜看天空,会将充满阳光的大地看成黄昏,这也是常识。安东尼奥尼就是戴着一副帝国主义贵族老爷的墨色眼镜来中国的。”(浩然:《蚊蝇翅膀遮不住灿烂的阳光》,第72页)

譬如,在安氏眼里,林县是破败不堪,死气沉沉的,而在林县任村大队党支部书记张立方等人的眼里,林县却是别有一番诗情画意,“我们林县任村公社任村大队,位于太行山下,红旗渠畔,四面群山环抱,村中幢幢新房,一色青瓦白墙。田野铁牛隆隆,村里马达轰鸣,街中汽车往来不断,是个欣欣向荣的社会主义新山村。”(张立方等:《一切反华阴谋定要失败》,第173页)

在工农兵照相馆、新大北照相馆天安门照相组的眼里,天安门的形象和气氛也不同于安氏电影里的天安门广场,“我们照相组的同志几乎天天为这些工农兵群众拍照,每年至少要拍200多万人次,我们在天安门广场所看到的情景,完全不是安东尼奥尼的反华影片所拍的样子。”(《我国各族人民无比热爱天安门》,第66页)

我是反映真实的……

批判文章幷不是不讲真实,因为“真实”永远只是唯一,真实是辩驳的利器,我们要占领这真实的“山头”,以此来取得批驳安氏的胜利,再看看人民所揭发的安氏在拍电影时的“造假”底细。

安东尼奥尼在上海炼油厂曾“做贼心虚”地说,“我们是反映真实的……”好,安东尼奥尼到底是不是反映了真实呢?“工人评论组”这样揭露道,“他还要工人脱下新的黄色手套,换上破的旧的手套操作,否则就是不真实的。”可见,“他拍‘真实’是假,编造谎言是真。”(上海炼油厂工人评论组:《谎言掩盖不了铁的事实》,第132页)

类似的例子还有。在南京五老村拍摄的先一天,安东尼奥尼“装着很高兴的样子”先行“侦察”一番,“然而第二天,他却采取突然袭击的卑鄙手段,径直闯进卫生站,妄想猎取他所用的镜头。当安东尼奥尼在那里呆了三个多小时,没能捞到他所需要的镜头时,他那帝国主义分子的丑恶嘴脸立即暴露出来,恶狠狠地说:‘你们是假的,事先准备好的,难道你们只有两个病人吗?’”(卫民:《可耻的反华行径》,第149~150页)

从“突然袭击”这一“卑鄙手段”可以看出安氏时刻都在警惕我们的造假和“事先准备”,虽然不能判断我们是否真的造了假。

还有事例,在中阿友好人民公社中学里,安氏硬要跳舞的女同学把裙子换成裤子,幷说:“你们中国人是不穿裙子的,我们意大利人才穿裙子,拍电影,就得换裤子”。“当天,安东尼奥尼还到南皋生产队拍摄社员的家庭,他一到那里,就故意污蔑说:‘你们作了准备,墙壁是新刷的,标语(指‘农业学大寨’的标语)也是原来没有的,昨天来这里不是这样。’陪同的公社负责人揭露他:‘你有什么根据?弄虚作假是资产阶级的事。你昨天来就预拍了这里的镜头,可以拿出来对照嘛!’这个反华分子无话以对,只好忿忿地夹着他的摄像机溜走了。”(冯德等:《反映新中国是假,恶意歪曲是真》,第52页)

安东尼奥尼还多次“无耻地要求”我们造一个打架的场面给他拍摄,在中阿友好人民公社时,他“竟要我们制造社员打架的场面给他拍摄”。(第52页)在林县城关公社大菜园大队要“做一个打架的场面”,甚至诱说,“先摄一个打架的场面,然后再拍学习毛主席著作的镜头,意思是用毛泽东思想解决思想问题。”(第178页,第 164页)在苏州,他“甚至要别人制造调解纠纷的场面,供他拍摄。”(第155页)

这里同样要多打个问号,我们会不会因为要拍电影而让要跳舞的女学生把裤子换成了裙子?我们是否新刷了墙壁,新刷了标语?为什么安东尼奥尼非要打架镜头,而且不忌讳是摆拍?

从安东尼奥尼的“卑鄙手段”来看,他所追求的正是他所认为幷力图捕捉的“真实”。有一例可为证,他拍北京的王府井大街时,特地跑到一家银行储蓄所二楼的办公室,撕破窗帘藏起摄影机,偷拍行人瞬息表情。我们不解地问,“这是什么‘真实’?”(祝诚:《安东尼奥尼的“新现实主义”是什么货色》,第190页)

答案正如桑塔格所说的,“在中国,一个影像只要对看它的人民有益就是真实的。”

难怪自称是“新现实主义”的安东尼奥尼在离开中国之前说,“意大利反映现实的方式与中国不同,如果按着中国方式反映现实,我拍的电影就成了中国的宣传品了。”(祝诚:《安东尼奥尼的“新现实主义”是什么货色》,第192页)

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.