孤独的人 他们想象鲜花一样美丽

一朵骄傲的心风中飞舞跌落人们脚下

可耻的人 他们反对生命反对无聊

为了美丽在风中在人们眼中变得枯萎

《孤独的人是可耻的》

大学前两年在涿州的校区度过,学校周围是一片玉米地。安静又有些枯燥。从老家带来的收音机可以听到北京的电台节目,半夜从电台里听到崔健的《一块红布》,听到The Pogues的<Dirty old town>,听到张楚的《姐姐》,以及这首《孤独的人是可耻的》。带离空间的束缚。

搬回北京后,有待做过一期纪念张炬逝世20周年的节目,放了Pink Floyd的<Wish you were here>,窦唯的《上帝保佑》,还有张楚的《我的睫毛都快被吹掉了》。梦回九十年代。

见到张楚是在一个下午,过往的人群,聊天的两个小时,感觉他有慢于时代又超于时代的审美。在没有审美的时代,张楚说,“我现在只能不在意这些东西去做自己的音乐,不去应和这个阐释的时代。我就希望能够不想这个时代的东西,因为这个时代对一个人来说没什么有价值的东西。”张楚要用音乐来解读对他最重要的自由与审美。

张楚说“乐高积木是自由的也是美的”,“反对生命反对无聊为了美丽在风中在人们眼中变得枯萎”,同样是自由的也是美的。

以下是搜狐文化专访张楚的全文:

嘉宾介绍:张楚,中国大陆著名音乐人。1991年组成毒刺乐队,参加由“魔岩文化”打造的中国第一张摇滚乐合辑《中国火I》的录音,唱出那首广为流传的《姐姐》。1993年张楚与中国火合作以《一颗不肯媚俗的心》为名录制个人专辑。1994年5月,第二张专辑《孤独的人是可耻的》发行。1994年12月,张楚与窦唯、何勇、唐朝乐队赴香港“中国摇滚乐势力”演唱会。1998年3月,张楚的第三张专辑《造飞机的工厂》发行。今年发行了个人第四张专辑《不在绳子上的珍珠》。代表作:《姐姐》、《孤独的人是可耻的》、《爱情》、《上苍保佑吃完了饭的人民》。

张楚

人的感受力已经被各种阐释磨灭了

搜狐文化:什么是好的音乐?

张楚:不能从外在的标准来判断音乐的好坏,主要看你用什么样的心来听。要是站在纯乐器的角度去听,它就是纯乐器;要是站在审美的角度上听,它就是美;要是站在政治的角度上听,它就可能有政治的避世色彩。音乐的声音从大自然里发出去,有的时候它就是一个没有价值的东西。

搜狐文化:如何看待音乐的社会属性?

张楚:音乐就是人本性之间的一个交流,如果全都用外在的东西来解释它,已经完全脱离了音乐的本性。总是在社会性的角度来听音乐,就会有偏见,社会性会让人变得越来越狭隘。人们很习惯站在社会性的角度来听音乐,也是这个时代的一种悲哀吧。

搜狐文化:从社会性来看音乐也可能与不自由有关系。

张楚:我只能说这个时代是一个不自由的时代,还不如过去。不仅仅是中国,全世界都已经不自由了。这个时代的人都是跟风的。

我觉得人都不自由了,人的心被一些阐述束缚了。人很善良,在追着一些进步的东西往前走,出现了一些新的阐述好的阐述,但是这些阐释的东西也是束缚人的。由于阐释的多样性,就会撕碎音乐的纯粹性。人们一方面想去寻求它对过去的颠覆与突破,在理解上或者在表达上寻求突破,但是这种突破也在累积另外一种阐述上的实用主义。比如西班牙的民族音乐,它不用再去标新立异进行阐释了,你会觉得它很纯粹。

搜狐文化:你如何来面对时代的这种阐述?

张楚:我现在只能不在意这些东西去做自己的音乐,不去应和这个阐释的时代。我就希望能够不想这个时代的东西,因为这个时代对一个人来说没什么有价值的东西。

搜狐文化:现在做音乐的灵感会来自哪里?

张楚:因为我是做音乐的,做了这么长时间了,还是希望音乐是跟人的内在本身有关系。

搜狐文化:商业化对音乐产业的冲击,在某个方面可能是退化了音乐本身。

张楚:这是站在一个现实的立场上评判它是进步还是退步。我不想站在现实的立场上说这些问题,我只能说有的东西还存在,但是人的感受能力已经被各种阐释磨灭了。

搜狐文化:感受力指什么?

张楚:太多的知识,太多的那种不自觉的进步,那种想解决问题的激动等等,都会让人感受力磨灭。例如一个小孩看东西,都没解释,很容易就明白。而一个大人,今天张三给他解释成这样,明天王五给他解释成那样,最后他就不知道这个东西是什么样了。

搜狐文化:与以前相比,你的这种感受力还在么?

张楚:我自己安静下来,那个感受力是存在的,我相信任何一个人身上都有这种感受力,只是受到太多知识的蒙蔽。

我觉得自由对一个人是最重要的乐高积木是自由的也是美的

搜狐文化:商业化下原来的纯粹的艺术追求挺难的,会不会有考虑按照自己的才能做适合大众更喜欢的音乐?

张楚:我现在还没考虑这些东西,我并不反对一个音乐人去做商业的事,一个人为了生存做了一件商业的事情,使得生活变好了也挺好。但是我只是按我的方式来做,我觉得自由对一个人是最重要的。观众喜不喜欢你,跟你有多重要的关系呢?你自己自不自由,和你有非常重要的关系。比如你开始喜欢我的音乐,后来又不喜欢了,这真的是你的自由。

搜狐文化:怎么来理解自由?

张楚:比如乐高积木,你觉得它自由吗?

搜狐文化:会很高兴。

张楚:我觉得乐高积木是自由的也是美的,它没有任何政治意义,如果你也能做这样一个东西,你是不是会觉得很快乐。

搜狐文化:细微,一眼能看出来的东西,我觉得那个有可能变成艺术,如果还很持续,可能会变成艺术的创造性的东西。

张楚:我觉得你这点看得特别对,因为那个东西确实是联系着创造性。

搜狐文化:艺术是自由的么?

张楚:艺术本来就是让你自由的,你干嘛不跟着自由走,而要被外在束缚住。一个老百姓上班,他每天挣那么点钱,他很不自由,既然是做艺术的,有这么好的机会能让你自己自由,干嘛不珍惜自由的机会,端一辈子盘子你获得不了自由,靠做艺术能很快获得自由,这是一件多好的事。

搜狐文化:很多做艺术的也有浮在表面上那种假的东西。

张楚:牵扯到好几个层次,有的是自由,有的是审美上的丑和美。有的人把丑的时代的炒作推到前面去,你愿意去做你就去做,有的觉得丑不想做。

你自由了,别人说你是个傻瓜,那是别人的事,那个“别人”就是混蛋,因为你自由了,你又不犯法。我觉得这一点特别重要,至于是美还是丑,那就是另外一回事,你自己去评判吧。你觉得自由的时候,要是还觉得美,那就太棒了,要是觉得不美,你自己也会别扭。

搜狐文化:但是商业一来,失去自由就受到了巨大的诱惑。

张楚:有的时候,如果自由能给你带来很多钱,也挺好的,但不能所做的事就是为了钱,那样就会把本来一个很美很真实的东西,说成一个特别虚假的东西。

搜狐文化:反抗跟自由的关系呢?

张楚:有的反抗是集体层面的,你非要去参合人家反抗的事,有的人觉得反抗有意义,有的人觉得自由有意义。我觉得这里面可能所有的东西都包含着对现实的不满意,我觉得任何一个人也对你负不起这种责任来,除非你自己去解决、去抗争、去争取。

无论如何,你要尊重你的内心。如果你不跟着群体去反抗,你去自由,那是多好的一件事情。你到底想要反抗(集体层面)还是要自由,我觉得就是要自由吧。

搜狐文化:会去将就一些事情么?

张楚:其实我到了这个年龄,不是那么在意这个世界的外在声音。我们同样碰到一件事情,每个人的态度是完全不一样的,不可能很统一,以前有的时候我也很想去将就统一,但是将就起来太累了。

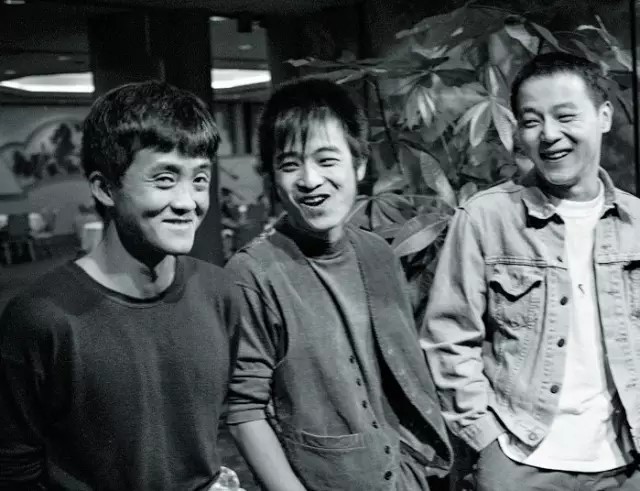

1994年,张楚、何勇和窦唯(从左到右)。高原 摄

社会历史让我变得迟钝很多东西变得越来越丑

搜狐文化:如何看待你自己在中国音乐史上的位置?像94年红磡的演出就是中国音乐史上非常重要的一件事。

张楚:或许你会认为这是中国音乐史的一件事情,但实际上也有可能别人认为那是什么破玩意。一个年轻人可能根本就不爱听,可能觉得这个东西一点意义都没有。我越来越觉得我就是一个个人历史。社会历史里面有太多实用主义的东西。社会历史会蒙蔽你的。要牵扯到社会历史的话,以前我还认为它是有价值的,到现在我越来越觉得没有价值,这是一个很虚的东西,也许对于研究历史的人来说很有意义,但是对我个人来说,一点意义都没有。从我个人的角度来说,它会让我变得迟钝。

搜狐文化:如何理解“迟钝”?

张楚:自认为自己做了对社会有价值的事,但实际上这个价值是不存在的。你认为现在是一个时代吗?即使你认为这是一个时代,但从人类历史的角度进行考虑,你觉得这是衡量价值最主要的标准么吗?就拿中国这个词来说,你一直拿中国这个词来限定自己,那你觉得中国这个词的价值就那么大吗?我觉得也不见得,人就这么一辈子,死的时候,中国跟你有什么关系。

搜狐文化:那种成功是无法否认的。

张楚:最近这几年,因为我们这些人在社会上成功过,被人们标榜着,但是标榜下来我觉得特别超现实。

搜狐文化:超现实?

张楚:现实就是一个人吃饭自由快乐,超现实就是你突然变成了历史的一个组成部分。比如小时候有一种社会主义人对自由的渴望,后来中国也慢慢进入资本主义了,已经脱离了社会主义对自由的渴望,你就会觉得社会主义对你来说其实已经并不重要了。

搜狐文化:你感觉的八十年代是什么样的?

张楚:那个时代比较容易确信。现在的价值有点多元又混乱,人们急于识别一个东西来满足自己的需求。

搜狐文化:八十年代的反抗呢?

张楚:八十年代的反抗,我能看到这个人,我能感到到温度,我能感觉到实质的威胁,旁边现实的紧张都是很真实的。今天来提反抗,感觉不到温度。

搜狐文化:你看到的现在呢?

张楚:现在的人特别爱颠覆,所有过去的东西很容易被颠覆掉,不好的可以颠覆,好的也可以颠覆。颠覆不一定是因为物质,而是人们习惯于去颠覆,是这个时代赋予人的一个特征。

搜狐文化:为什么会去颠覆?

张楚:因为枯燥,所以人会想颠覆。这是人刷存在感的一种新的状态。

搜狐文化:存在感和艺术是相悖的。

张楚:这就是很多东西变得越来越丑的原因。

搜狐文化:这个丑可能还不是审美意义上,而是庸俗上的丑。

张楚:人对自己存在感的一种饥渴吧。

用音乐来解读什么是自由和审美个人责任感是第一位的

搜狐文化:如何看待摇滚社会责任部分?

张楚:其实我不是一个很懂社会的人,相对来说,我的生活习惯和生活圈子特别窄,我也没有什么太大的社会责任感,我始终认为个人的责任感是第一位的,社会责任感是第二位的。很多东西都在反对用社会责任来衡量,每个人都是在建立个人的思维单元,当然有自己的个人责任,比如说热爱和平,热爱自己的生活,喜欢幻想的东西。

搜狐文化:什么样才是好的音乐人?

张楚:有音乐个性和音乐思想的人很多,像John Lennon,Bob Dylan,每个人都在现代文化上塑造了很多新的思考单元和特征。音乐不是用一个尺度来衡量,John Lennon,Bob Dylan都反对用一个尺度来衡量音乐。他们是坚持自由的。

搜狐文化:你的音乐有什么不同?

张楚:我自己觉得有点民谣的,有点流行的,也带一点点摇滚,都是个人主义的,音乐中社会责任的部分特别弱。

搜狐文化:您做音乐的时候会不会有重复感?

张楚:没有,重复对我来说是个痛苦的事情。我都是想去涉猎理解不同的重要的东西。

搜狐文化:平时都听什么音乐?

张楚:我还是听西方音乐多,听一些新的电子音乐,听一些国外新的年轻人做的音乐,看看他们怎么创作,因为在这个环境里头已经被麻痹了很久,听听他们怎么来解读自由的东西。

搜狐文化:解读自由?

张楚:用音乐来解读什么是自由和审美,我在听一些这样的音乐,这是凭本能的审美来分析找到一些美的源头,而不是被各种解释出来的东西。

搜狐文化:如何看待美和自由的关系?

张楚:我觉得自由一定是第一位的,在自由的情况下才会构成美。比如说我去那么多地方玩,去森林里头就会觉得很快乐,因为森林里不需要价值交换的,那是一个最自由的状态,不需要“我要对你负责,你要对我负责”的关系。

那句话挺重要的,内心自由了,你到哪儿都是自由的,必须内在有这样一个基本认识。有的时候我自己对很多东西很敏感,很多东西也没想清楚,在这样一个混乱的时代,会去国外看看自由的人到底是个什么样子,然后去反省一下自己怎样才能自由对自己负得起责任的一个人。

搜狐文化:不一样么?

张楚:真的不一样,东方和西方是不太一样,比如我去马来西亚,这种东方有信仰的国家跟西方有信仰的国家是不一样的。

搜狐文化:比方说呢?

张楚:东方是建立在信仰和敬畏上的,西方更多是建立在社会次序的合理上的。

演唱中的张楚

柔软是一种更质朴的力量

搜狐文化:真正做音乐会有一些很不一样的东西吗?

张楚:我认为艺术家都会用最内心的感知来解释,而不是用外在时代给他的东西去解释,如果他仅限于外在,那么他所做的东西就不会有力量。

搜狐文化:什么样的力量?

张楚:那个力量可以是温柔的,也可以是肆无忌惮的,但一定会有一种内在的东西。

搜狐文化:您中间会有变化吗?

张楚:我觉得会有变化,会有不断地自己清理的过程。

搜狐文化:这种清理过程,更温和的东西越来越多么?

张楚:我觉得叫柔软,内心的柔软吧,它不会被外在的壁垒束缚。因为人都在保护自己,或者认为释放强大的力量才是个性的部分,当年龄越来越成熟,就会觉得那个力量有的时候不真实,有的时候甚至是病。

搜狐文化:柔软是天生的吗?

张楚:我觉得每个人的内心都是柔软的,只是艺术家愿意去发现它。比如我年轻的时候喜欢重金属,就看不到柔软有多么美丽,但是过了年轻的阶段,我就会发现柔软是一种更质朴的力量,这种质朴给人的营养比到处张牙舞爪有意思多了。

搜狐文化:如何理解“尖锐”?

张楚:尖锐是一种外在属性的力量。比如你看见一个姑娘,她穿戴非常优雅,这个姑娘挺有内在力量,但是你看一个姑娘穿着大皮靴,外在显得很强。每一种力量都是人认为自己需要而去做尝试的,能够认识到这个力量是什么,其实才是人的智慧本身。

有时候人也是在赶时髦,比如大家都觉得重金属很刺激很时髦,那就喜欢重金属。但是人有的时候不容易很深入地明白价值,而是停在价值的浅层上。

搜狐文化:深层次的东西尖锐么?

张楚:我指的深层次并不一定是尖锐的。长期在深层次,你的自我相对来说就更完整,你跟世界的关系比浅层次来得更透彻一些,浅层次的人很容易焦虑。

搜狐文化:深层次会快乐么?

张楚:会快乐啊。因为有些东西就会解脱。你从表面的东西解脱出来了。路径是对的,我就是去找到自己是谁,我愿意走这条路。

从审美来看世界 ,而不是用进步来看社会

搜狐文化:会用什么标准去看自己与世界的关系?

张楚:我觉得我越来越偏向于从审美来看世界吧,而不是用进步来看社会。因为用进步来看社会,真的太让人茫然了。

搜狐文化:没有一个尽头。

张楚:而且时间线上特别窄,你只能看到当下这点。

搜狐文化:您的审美自觉是什么时候确认的?

张楚:小时候就有过,只是后来用于社会性了,审美这部分反倒被自己忽略了。

搜狐文化:现在如何来面对社会性的一面呢?

张楚:有的时候我还挺不喜欢人那么狂热的喜欢社会属性那一面的,有的时候碰见一些别的歌手喜欢从社会性来看摇滚乐,我反倒会排斥他,我说你不要太用社会性的标准来音乐审美,而是要退回到自己比较平和的那一面。

搜狐文化:会妥协么?

张楚:我觉得我这辈子都不会。我知道我不应该去做什么,我不会去做这个事。

搜狐文化:妥协其实也有很多层面。

张楚:不是,我觉得不是妥不妥协的问题,而是说表层和坚持的问题,你做很多表层的工作,做来做去都是没有意义的。

搜狐文化:什么是表层的工作?

张楚:表层说到底是社会关系。假设这个社会,因为政治的不自由让你要有政治态度,否则你就没有尊严。如果你对反抗也没兴趣,那对你自己有尊严就够了。如果这样的方式会导致社会明天咯屁(完蛋)了,认这个罪不就完了嘛。

搜狐文化:钱和精神矛盾么?

张楚:其实我觉得,如果你认真想,钱绝对不是反对精神生活的一个借口。主要在于你到底想不想要精神。

张楚在表演

美学的时代都是支撑时代往上走的

搜狐文化:歌词在音乐中是什么位置?

张楚:音乐有它自己的构成,歌词是很重要的一部分。但是我觉得做音乐的人还是在探索音乐的美和力量的构成。

搜狐文化:如何看待审美?

张楚:有美学的时代都是支撑时代往上走的,而没有美学的时代,再多的主义全都是往下掉的。

搜狐文化:如何得到的?

张楚:我觉得是跟这个时代比较出来的。现在这个时代越来越导致政治的正确性,老在政治层面矫情。而美学的东西已经越来越弱了,人们要求的是政治思维的对错,是不是符合社会进步。但这不是心灵的东西,不是一个最基本的动力,再对也没有动力。它仅仅是个“对”而已,无非就是大家都对了,又能怎么样呢?还是会互相拿起石头来砸人。

有时候我也尝试过这种努力,但是感觉自己好像在拿沙漏舀水一样,舀不出真正有用的东西来。

搜狐文化:应该有更高层面的东西。

张楚:我要听从我内心的生活,太尊重社会的习惯,就很容易丧失自我。

搜狐文化:为什么会有这种抵挡社会的部分?

张楚:我喜欢自我反省,但是反省到最后,我发现一个人不管怎么样都是和社会牵连的,我觉得一个人能够从那种牵连里面退出来去了解自己,给自己力量,对我个人来说是一条自我的道路。

因为我只能做音乐,所以我就越来越退出跟社会有关的部分,而更多社会的东西是需要每个人去觉醒的。有的时候人们倡议社会公正,很多人就很热心,但实际上他因为太过于热心社会,反而丢掉了自己该怎么正义的生活。我不太相信一些过于热心的东西,在这种热心倡导中也容易为了一个社会的意义而失去自己。

无非就是认识自己一开始的那种感觉和需要,把一些不是自己需要的东西认识清楚。特别是这两年摇滚乐火了,像我们前面的一辈人也被社会所认可,但这个认可里面有嵌杂着很多的杂质,认可的大部分是社会层面的意义。

搜狐文化:如何去做到?

张楚:我会反思这些东西。有的时候我觉得完全是变成一个社会意义的,在社会里面去认知一些事情。但是完全在社会里面我觉得就是不自由的,就像小时候我妈妈天天去开会没时间照顾小孩,也是为了社会,但是那个太不对了。虽然为社会价值做了很多,但没有好好过自己的生活让自己快乐,让自己享受一些日常平淡的美。

搜狐文化:您最近有什么快乐的事情?

张楚:觉得有原始审美感的时候,我就特别开心。

搜狐文化:比如说呢?

张楚:比如做音乐的时候完全沉浸在自由之中,而不是一种现实的价值关系,心里就是最愉快的,不去想是否具有颠覆性、抗争性,甚至个性的时候,心里就会特别愉快。比如自己在家放松,有那种感觉会觉得对未来有希望,没有那种会沉浸在现实的烦恼里的感觉。

搜狐文化:现实的烦恼?

张楚:无非就是这个对那个错,这个好那个坏。

解释上越唯物越好,心灵上越浪漫越好

搜狐文化:这些烦恼的东西会出现。

张楚:这个时代对佛教的掩盖很多了,但是我也特别热爱人作为一个人无神论的一面,因为我们终究还是在这个唯物的社会里面生活。

搜狐文化:这个空间里面没有神明。

张楚:我们可以有神,但是我们是在唯物的世界里生活。在唯物世界里所构建的一些认知和观念,不会一下子就被更高层次的东西瓦解掉的。

搜狐文化:你有信仰吗?

张楚:虽然我有神存在的生命体验,一些东西感觉像奇迹一样,但是我宁愿相信一些无神论的东西,让我不要在现实中变得那么的虚无。

搜狐文化:信仰是有个支撑吧。

张楚:那个支撑会把人弄得很虚,就会很苦恼。

搜狐文化:困惑出现呢?

张楚:这种时刻是要自己去摸索,摸索为什么一个人是这样的,处在这种状态为什么能达到?为什么被困在一个地方?为为什么而焦虑?都得自己去分析。

我觉得解释上越是唯物的答案越实在,越唯心的答案越飘。而心灵上越浪漫也好,我只能用这个词,我不认为(心灵上)那个词叫唯心,那个词叫浪漫。

搜狐文化:这个“浪漫”应该跟柔软有关系。

张楚:对。

搜狐文化:有困惑吗?

张楚:当然了,一个人不困惑的话就死了。

搜狐文化:如何来面对困惑?

张楚:我在享受从困惑到解脱的过程。

搜狐文化:对于音乐本身有没有规划?

张楚:我没有规划,我不喜欢规划,我觉得规划是一种目的主义。有的时候我也恐惧生存,我特别讨厌自己恐惧生存的这一面。我越来越不喜欢对生存的恐惧,没有意义。

搜狐文化:会带来一些调整么?

张楚:生存的恐惧只能给我焦虑,但我不会调整。

搜狐文化:你会去解决焦虑么?

张楚:我就是去解决这个焦虑。问题是不知道这个力量最后的结果到底是什么样。自己无法控制。是这样的。

《孤独的人是可耻的》专辑封面

采编:王一生

http://cul.sohu.com/20161229/n477252071.shtml