雕塑佛看世界

大千世界,趣闻横生,细细品尝,回味无穷。一、媚态之于人身,犹火之有焰

女性并非仅仅因为美丽而可爱,而是因为可爱才更美丽。女性的可爱,是从其灵魂深处散发出来的只可意会难以言传的女人味。卢梭曾深情地描绘他的情人:

她的美不在面貌上,而是在风姿上,因此经久不衰,现在仍保有当初少女的风采。她的态度亲切妩媚,目光十分温柔,嫣然一笑好像一个天使……要找比她那样更美的头、更美的胸部、更美的手和更美的胳膊,那是办不到的事。(《忏悔录》)

中国古代文人往往以“尤物”称美女,白居易《八骏图歌》:“由来尤物不在大,能荡君心则可害”;苏轼《初食荔枝诗》:“不知天工有意无,遣此尤物生海隅”等等,皆以美艳女人为能移人性情的“尤物”,寓褒于贬。明末清初的李笠翁则认为“尤物”之所以能移人性情在很大程度上有赖于她的“媚态”:

古云:“尤物足以移人。”尤物维何?媚态是已。世人不知,以为美色,乌知颜色虽美,是一物也,乌足移人?加之以态,则物而尤矣。如云美色即是尤物,即可移人,则今时绢做之美女、画上之娇娥,其颜色较之生人岂止十倍?何以不见移人,而使之害相思成郁病耶?是知“媚态”二字必不可少。媚态之在人身,犹火之有焰、灯之有光、珠贝金银之有宝色,是无形之物,非有形之物也。惟其是物而非物、无形似有形,是以名为尤物。尤物者,怪物也,不可解说之事也。凡女子,一见即令人思之而不能自已,遂至舍命以图、与生为难者,皆怪物也,皆不可解说之事也。

吾于“态”之一字,服天地生人之巧、鬼神体物之工。使以我作天地鬼神,形体吾能赋之,知识我能予之,至于是物而非物、无形似有形之态度,我实不能变之化之,使其自无而有、复自有而无也。(《闲情偶寄·声容》)

论者认为,李渔的这个见解是建立在中国传统艺术精神的基础之上的。中国传统艺术精神向来强调人内在的精、气、神。《世说新语》写魏晋名士,着眼点不在外形,而在人的精神本体:气质人格、才情风度等等。顾恺之说:“四体妍媸本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。”李渔把这种传统艺术精神贯彻到社会生活日用中,用以指导和品评女子的声容修养,这是他的创造。李渔不认为美艳就意味着邪恶,也不认为尤物就是妖孽,他认为女人要博得男人或者丈夫的喜欢,“媚态”是绝对必要的。(参阅王宜庭《红颜祸水》第24—25页,天津:百花文艺出版社1996年6月版。)

徒具美艳的女性,可能如塑料花有色无香;只有既具“魔鬼身材”,又有“尤物之媚”,才可能“色、香、味”俱全。不妨可以说,潘金莲在中国古代说部中虽不是一枝独秀,也是少数富有女人味的角色之一。多少男性读者恨金莲骂金莲,不见金莲想金莲。看《金瓶梅》,在很大程度上就是看潘金莲;没潘金莲的世界如《金瓶梅》第八十七回“武都头杀嫂祭兄”以后,就索然无味。多少读者感谢兰陵笑笑生笔下留情,没有如《水浒》早早处死潘金莲,这才有从第一回到第八十七回潘金莲活跃其间的锦绣文章好看。

二、“谁知姐姐有这段儿聪明”

潘金莲色艺双全,媚态可掬,两者互为因果。全面解说潘金莲的媚态决非易事,这里仅取其一端:艺,略作评说。(尽管其色艺不分,但色于上节已详。)

西门庆妻妾成群,其间艺术全才唯有金莲(孟玉楼仅善弹月琴,总共没露两手)。在那女子无才便是德的时代,潘金莲偏偏多才多艺。用王婆的话说,是“好个精细的娘子,百伶百俐,又不枉了做得一手好针线。诸子百家、双陆象棋、拆牌道字皆通,一笔好字。”(第三回)

到第八十回应伯爵也充当了一次“媒婆”的角色,想把金莲介绍给西门庆的下任张二官,全面夸耀了一番金莲才艺之后说:“你如今有了这般势耀,不得此女貌,同享荣华,枉自有许多富贵。”将潘金莲的风流才艺视为荣华富贵者“有福的匹配”。两相呼应,虽可见王婆与应伯爵之小人势利,但潘金莲的确是既知曲又能弹得一手好琵琶。孟玉楼说金莲“平昔晓的曲子里滋味”。吴月娘也夸“他什么曲儿不知道:但题起头儿,就知尾儿。像我每叫唱老婆和小优儿来,只晓的唱出来就罢了。偏他又说那一段儿唱的不是了,那一句儿唱的差了,又那一节儿稍了。”杨姑娘更惊讶:“我的姐姐,原来这等聪明!”(第七十三回)好在西门庆也有副懂音乐的耳朵,堪称金莲的“曲里知音”。尽管他们也曾为曲儿争执过,但西门庆与潘金莲幽会之初,就有金莲之弹唱助兴,更使这对惺男惺女格外亢奋。《金瓶梅》第六回写道:

西门庆与妇人重斟美酒,交杯叠股而饮。西门庆饮酒中间,看见妇人壁上挂着一面琵琶,便道:“久闻你善弹,今日好歹弹个曲儿我下酒。”妇人笑道:“奴自幼粗学一两句,不十分好。你却休要耻笑。”西门庆一面取下琵琶来,搂妇人在怀,看他放在膝儿上,轻舒玉筝,款弄冰弦,慢慢弹着,低声唱着:

冠儿不带懒梳妆,髻挽青丝云鬓光,金钗斜插在乌云上。唤梅香,开笼箱,穿一套素缟衣裳,打扮的是西施模样。出绣房,梅香,你与我卷起帘儿,烧一炷儿夜香。

西门庆听了,欢喜的没入脚处,一手搂过妇人粉颈来,就亲了个嘴,称夸道:“谁知姐姐有这段儿聪明,就是小人在勾栏,三街两巷相交唱的,也没你这手好弹唱!”

试想,西门庆妻妾中舍金莲谁有这等情趣?勾栏小姐虽善弹唱,但那是在卖唱,那功利性往往冲淡了娱乐性,那里或明或暗的讨价还价往往让那轻歌曼舞变得索然无味,远远比不上金莲借曲抒情,率真自然。

潘金莲不仅擅女红,而且能即兴赋诗,明心见性。为给西门庆贺三十大寿,潘金莲特地做了“一双玄色段子鞋;一双挑线香草边阑松竹梅花岁寒三友、酱色段子护膝;一条纱绿潞水光绢里儿、紫线带儿、里面装着排草玫瑰兜肚;一根并头莲瓣簪儿。簪儿上着五言四句诗一首,云:奴有并头莲,赠与君关髻。凡事同头上,切勿轻相弃。西门庆一见,满心欢喜,把妇人一手搂过,亲了个嘴,说道:‘怎知你有如此聪慧!’”(第八回)西门庆妻妾中善女红的当不乏其人,而既善女红,又善诗赋,将两者天才地交融在一起的,唯有金莲。难怪她别具风情。

正因为金莲有此才艺,所以她多次以曲明志,或以曲代简、以曲代言,表现了她独特的性格与独特的媚态。

当初她被张大户白白嫁给“三分似人,七分似鬼”的武大郎时,深感命运“好苦也”。常于无人处唱个《山坡羊》抒发满心的郁闷。

潘金莲与武大郎,堪称美与丑的两个极端。站在男性立场上看,女性本当嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,买金偏撞不着卖金的本不足奇。金莲偏站女性立场上看,抱怨嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,自比真金、鸾凤、灵芝,羊脂玉体,而将那武大视为粪土与乌鸦,面对着这错配姻缘到底意难平!于是无人处以歌代哭。

金莲与西门庆幽会未久,西门庆又“另续上个心甜的姊妹了”,将金莲撇在一旁不闻不问,致使金莲以曲代言,向西门庆贴身小厮玳安诉苦,又以曲代简,写了一首《寄生草》托玳安带给西门庆。

送走了玳安,金莲“每日长等短等,如石沉大海”,“捱一日似三秋,盼一夜如半夏,等得杳无音信。不觉银牙暗咬,星眼流波”,夜深了,“睡不着,短叹长吁”,于是独自弹着琵琶,唱起了《绵搭絮》(按,此曲《金瓶梅》仅录一首,而《金瓶梅词话》有四首,今按“词话”录之):

琵琶

当初奴爱你风流,共你剪发燃香,雨态云踪两意投。背亲夫,和你情偷。怕甚么旁人讲论,覆水难收!你若负了奴真情,正是缘木求鱼空守。

又

谁想你另有裙钗,气的奴似醉如痴,斜傍定帏屏故意儿猜。不明白,怎生丢开?传书寄柬,你又不来。你若负了奴的恩情,人不为仇天降灾。

又

奴家又不曾爱你钱财,只爱你可意的冤家,知重知轻性儿乖。奴本是朵好花儿,园内初开,蝴蝶飡破,再也不来。我和你那样的恩情,前世里前缘今世里该。

又

心中犹豫转成忧,常言妇女心痴,惟有情人意不周。是我迎头,和你把情偷。鲜花付与,怎肯干休?你如今另有知心,海神庙里和你把状投!(第八回)

她这么忘情地弹着,唱着,“一夜翻来覆去,不曾睡着”。在这里,金莲弹唱的是一组情爱的乐章,其间有热恋的回忆,失恋的苦痛,以及对负心男儿的委婉谴责与深切期待。此时此刻的金莲与那待月西厢下的莺莺一样楚楚动人。“如果我们只看这一段描写,则金莲宛然是古典诗词中描画的佳人”。

到第九回“西门庆偷娶潘金莲”,她终于成了西门府上的“五娘”——西门庆第五房的妾。她的痴情并没换来西门庆的“专宠”,西门庆一而再、再而三地移情别恋,让金莲也不得不一而再、再而三地借曲解愁。先有《落梅风》代简寄滞留在丽春院中的西门庆。

如果说,金莲第八回的诗简还赢得过西门庆的造访与偷娶;那么,此次诗简寄出后金莲获得的则是难堪的污辱。

待“六娘”李瓶儿入门,并为西门庆喜添贵子,西门庆到潘金莲这边来的日渐稀少,这对以情爱(或情欲)为生命的潘金莲来说,构成了极大的威胁与痛苦。除了种种争宠的挣扎,更有第三十八回所写她雪夜弄琵琶,倾诉心曲。这段描写真可谓是声色俱丽的锦绣文章:

潘金莲见西门庆许多时不进她房里来,每日翡翠衾寒,芙蓉帐冷。那一日把角门儿开着,在房内银灯高点,靠着帏屏,弹弄琵琶,等到二三更,便叫春梅瞧数次,不见动静。正是:银筝夜久殷勤弄,寂寞空房不忍弹。取过琵琶,横在膝上,低低弹了个《二犯江儿水》,以遣其闷。

在床上和衣儿又睡不着,不免“闷把帏屏来靠,和衣强睡倒”。猛听得房檐上铁马儿一片声响,认为西门庆来了,敲得门环儿响,连忙派春梅去瞧。春梅回道:“娘错了,是外边风起落雪了。”妇人于是弹唱道:

听风声嘹亮,雪洒窗寮,任冰花片片飘。

一会儿灯昏香尽,心里欲待去剔续,见西门庆不来,又有点懒得动弹了。唱道:

懒把宝灯挑,慵将香篆烧。(只是捱一日似三秋,盼一夜如半夏。)捱过今宵,怕到明朝。细寻思,这烦恼何日是了?(暗想负心贼当初说的话儿,心中由不得我伤情儿。)想起来,今夜里心儿内焦,误了我青春年少。(谁想你弄的我三不归,四捕儿,着他)你撇的人,有上稍来没下稍。

约一更时分,西门庆从夏提刑家吃了酒回来,直往李瓶儿房来。

这里两人吃酒,潘金莲在那边屋里冷清清,独自一个儿坐在床上,怀抱着琵琶,桌上灯昏烛暗。想要睡了,又恐怕西门庆一时来;不睡,又是困盹,又是寒冷。不免摘去冠儿,乱挽乌云,把帐儿放下半边来,拥衾而坐。

又唱道:

懊恨薄情轻弃,离愁闲自恼。

又唤春梅过来,“你去外边再瞧瞧,你爹来了没有,快来回我话。”那春梅走去,好久回来,说道:“娘还稀罕爹没来哩,爹回家不耐烦了,正在六娘屋里吃酒的!”这妇人不听罢了,听了如同心上戳了几把刀子一般,骂了几句负心贼,不由得扑簌簌眼中流下泪来。一直把那琵琶儿放得高高的,口中又唱道:

论杀人好恕,情理难饶,负心的天鉴表!(好教我提起来,又是那疼他,又是那恨他。)心痒痛难搔,愁怀闷自焦。(叫了声贼狠心的冤家,我比她何如?盐也是这般盐,醋也是这般醋。砖儿能厚?瓦儿能薄?你一旦弃旧怜新。)让了甜桃,去寻酸枣。(不合今日教你哄了。)奴将你这定盘星儿错认了。(合)想起来,心儿里焦,误了我青春年少。你撇的人,有上稍来没下稍。

为人莫作妇人身,百般苦乐由他人。

痴心老婆负心汉,悔莫当初错认真。

常记得当初相聚,痴心儿望到老。(谁想今日他把心变了,把奴来一旦轻抛不理,正如那日。)被云遮楚岫,水淹蓝桥,打拆开鸾凤交。(到如今当面对语,心隔千山,隔着一堵墙,咫尺不得相见。)心远路非遥,(意散了,如盐落水,如水落沙相似了。)情疏鱼雁杳。(空教我有情难控诉。)地厚天高,(空教我无梦到阳台。)梦断魂劳。俏冤家这其间心变了!(合)想起来,心儿里焦,误了我青春年少。你撇的人,有上稍来无下稍。

西门庆正在房中和李瓶儿吃酒,忽听见这边房里弹的琵琶之声,便问是谁弹琵琶。迎春答道:“是五娘在那边弹琵琶响。”李瓶儿道:“原来你五娘还没睡哩。绣春,你快去请你五娘来吃酒。你说,俺娘请哩。”……

绣春请不来。西门庆拉着李瓶儿进入她房中,只见妇人坐在帐上,琵琶放在旁边。西门庆道:“怪小淫妇儿,怎么两三回请着你不去?”金莲坐在床上,纹丝儿不动,把脸儿沉着。恁凭西门庆百般调笑,李瓶儿多方解围,金莲诉说了一番心头苦闷,言之不尽,还是以歌代哭。

她长叹一声:“我的苦恼谁人知道,眼泪打肚里流罢了。”说着,顺着香腮抛下珠泪来,然后又唱起来:

闷闷无聊,攘攘劳劳。泪珠儿到今滴尽了。(合)想起来,心里乱焦,误了我青春年少。你撇的人来,有上稍来无下稍。

词话本里,金莲弹弄琵琶所唱的曲子比绣像本为长,也更为深情。因而这段引文取的是词话本,这也是择其善而从之也。

这一节对金莲的心曲与才艺都作了最充分的展示。她起于急切、心焦,进而随着时空与客观情景的变化,相继或同时出现烦恼、伤感、怨恨、不服气、自责、迷惘、绝望、对抗等。这种心路历程又是通过她共唱四首小令强烈地展现出来。她对负心的男人真是百感交集:有疼(仍爱着西门庆),有恨(恨西门庆负心),有怨(怨西门庆弃旧怜新),有不服气(自比李瓶儿不差),有自责(自责自己太痴心),有悔(悔莫当初错认真),有怀恋(“常记得当初相聚,痴心儿望到老”),有迷惘(“你撇的人,有上稍来无下稍”)。

中国古典说部中的韵文,尤其是作者代书中人物所拟的诗词曲赋,多与人物性格相游离,以至读者烦其割断了故事流程而弃之不读,一些懂得读者心理学的书商就在出版时大加删削,让那些以此炫耀才学的作者空忙一场。但也有一二例外,能将之与人物性格融为一体,成为人物形象中不可分割的一部分。其最佳者自然要推《红楼梦》,其次则当为《金瓶梅》。而《金瓶梅》中又似唯有潘金莲的弹唱臻此艺境。李渔在《闲情偶寄》中说:“使姬妾满堂,皆是蠢然一物,我欲言而彼默,我思静而彼喧,所答非所问,所应非所求,是何异于入狐狸之穴,舍宣淫而外,一无事事者乎?故习技之道,不可不与修容、治服并讲也。技艺以翰墨为上,丝竹次之,歌舞又次之,女工则其分内事,不必道也”;“妇人读书习字,无论学成之后受益无穷。即其初学之时,先有裨于观者:只须案摊书本,手捏柔毫,坐于绿窗翠箔之下,便是一幅画图。班姬续史之容,谢庭咏雪之态,不过如是,何必睹其题咏,较其工拙,而后有闺秀同房之乐哉?”在李渔看来,才女的价值不在其才艺,而在因才艺而平添的媚态。

试想《金瓶梅》中无金莲弹唱这些情趣盎然的篇章,它该要逊色多少。诚如田晓菲所云:

《金瓶梅》的好处在于赋予抒情的诗词曲以叙事的语境,把诗词曲中短暂的瞬间镶嵌在一个流动的上下文里,这些诗词曲或者协助书中的人物抒发情感,或者与书中的情事形成富有反讽的对照,或者埋伏下预言和暗示。总的说来,这些诗词曲因为与一个或几个具体的、活生生的人物结合在一起而显得格外生动活泼。尤其是词曲,就好像如今的流行歌曲一样,都只歌咏具有普遍性的、类型化的情感和事件(比如相思,比如爱而不得的悲哀),缺乏个性,缺乏面目,这也是文体加给它的限制,因为倘不如此,就不能赢得广大的唱者与听者了。但是小说的好处在于为之添加一个叙事的框架(就好像文言的才子佳人小说尤其喜欢让才子佳人赋诗相赠一样),读者便会觉得这些诗词曲分外亲切。另外,可以想象当时的读者在这部小说里看到这些曲子,都是他们平时极为熟悉的“流行歌曲”,却又被镶嵌在书中具体的情境里,那种感觉,是我们这些几百年后的人所难体会的。(田晓菲《秋水堂论金瓶梅》第122—123页,天津:天津人民出版社2005年1月版。)

三、“你天生就这等聪明伶俐到这步田地”

《金瓶梅》不仅利用“叙事的语境”中金莲动情动人的弹唱,充分表现她的多才多艺,还特意安排了一段她自幼学艺的历史,既使情节真实可信,又对她的命运多了一份哀婉动人的诠释。

潘金莲父亲早逝,她娘度日不过,从九岁就将她卖在王招宣府里,习学弹唱,闲常又教她读书写字。她本性机变伶俐,不过十二三,就会描眉画眼,敷粉施朱,品竹弹丝,女工针指,知书识字,梳一个缠髻儿,着一件扣身衫子,做张做致,乔模乔样。到十五岁的时节,王招宣死了,潘妈妈争将出来,三十两银子转卖与张大户家,与玉莲同时进门。大户教她习学弹唱。金莲原自会的,甚是省力。金莲学琵琶,玉莲学筝,这两个同房歇卧。(《金瓶梅》第一回)

到第七十八回又让她母亲潘姥姥以半埋怨半炫耀的口吻补说:“想着你从七岁没了老子,我怎的交你到如今,从小儿交你做针指,往余秀才家上女学去,替你怎么缠手缚脚儿的,你天生就是这等聪明伶俐到这步田地?”“他七岁儿上女学,上了三年,字仿也曾写过,甚么诗词歌赋唱本上字不认的。”两相补充,可勾勒出金莲从学文化到学艺的一段传奇历程。

说其传奇,是指即使在当代中国老、少、边、穷地区的女孩就学仍是个严峻社会问题,金莲生活的明代或宋代(以宋写明),一个并不富裕且儿女成行的寡妇为何能让金莲自幼上了女学?明万历年间李贽为接受女弟子被闹得沸沸扬扬,几乎难以收拾。金莲所处的山东一隅竟有女学可上,亦堪称奇迹。潘姥姥送女儿上女学并转向学艺干什么?难道欲培养一名歌星(或歌伎)?书中也未提供答案。

但丁耀亢的《续金瓶梅》中提供了一种叫“养瘦马”的教育或曰生意:

(扬州)有一种绝妙的生意,名曰“养瘦马”。穷人家生下个好女儿来,到了七八岁,长得好苗条,白净脸儿,细细腰儿,缠得一点点小脚儿,就有富家领去收养他。第一是聪明清秀、人物风流的,教他弹琴吹箫、吟诗写字、画画围棋、打双陆、抹骨牌,百般淫巧伎艺,都有一个师傅,请到女学馆中,每年日月习到精巧处,又请一个女教师来,教她梳头匀脸、点腮画眉,在人前先学这三步风流俏脚步儿,拖看偏袖,怎么着行动坐立,俱有美人图一定的角色。到了十四五岁,又教他熏香澡牝、枕上风情,买一本春宫图儿、《如意君传》,淫书浪曲,背地里演习出各种娇态。这样女子定是乖巧,又学成了一套风流,春心自动。……又怕女子口馋,到了月经已通,多有发肥起来,腰粗臀大,臂厚胸高,如何了得。只叫他每日小食,吃了点心,每饭只是一碗,不过三片鲜肉,再不许他任意吃饱。因此到了破瓜时,俱养成画生牙人一样。遇着贵官公子到了扬州关上,一定要找寻上好小妈妈子。这媒婆上千上万,心里有一本美女册子,张家长李家短,偏他记得明白。领着了,或是善丝竹的弹一曲琴,善写画的题一幅画,试了伎艺,选中才貌,就是一千五百两娶了去。这女子的父母,不过来受一份卖身财礼,多不过一二十两,其余俱是收养之家,准他那教习的谢礼。这是第一等瘦马了。(第五十三回)

当初王招宣将金莲教习成色艺俱佳的尤物,是想留给自己享用还是准备待价而沽呢?因他死得过早,无从考实,但他的教习方法当与扬州“养瘦马”同出一辄。我们知道,有没有这段求学的经历,对金莲的性格与命运关系极大。

四、女性是花,而素质才是那花中的蜜

有文化底蕴与艺术细胞的女性的媚态,甚至打情骂俏,是一首诗,或一幅画,充满着诗情画意。否则,就可能是摇首弄姿,俗不可堪。而《水浒》中的潘金莲却目不识丁,因而彼金莲无法与此金莲比也。

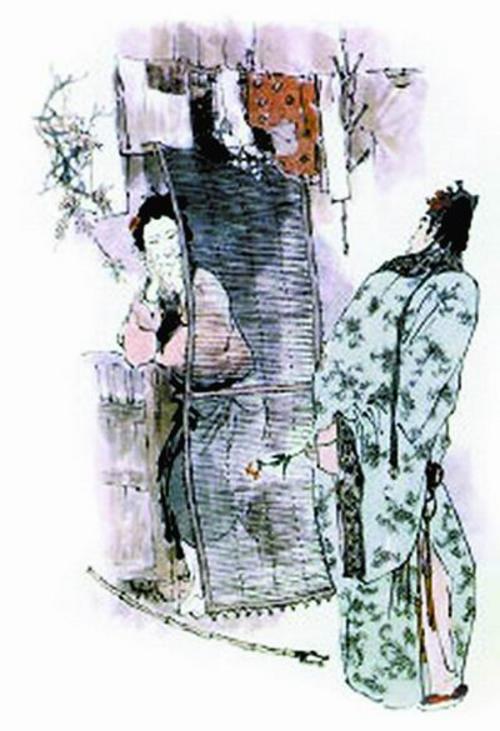

说到媚态,上述“帘下勾情”就是绝妙佳品。再如“盼情郎佳人占鬼卦”中写的金莲于三伏天黄昏盼西门庆不到,骂了几句“贪心贼”,“无情无绪,用纤手向脚上脱下两只红绣鞋儿来,试打相思卦”,再配上《山坡羊》曲:

凌波罗袜,天然生下。红云染就相思卦。似藕生芽,如莲卸花,怎生缠得些儿大?柳条儿比来刚半杈。他不念咱,咱何曾不念他!

倚着门儿,私下帘儿悄呀,空教奴被儿里,叫着他那名儿骂。你怎恋烟花,不来我家?奴眉儿淡淡教谁画?何处绿杨拴系马?他辜负咱,咱何曾辜负他!

虽为心灵独白,却将她梦断兰桥般的苦恋之情,表现得如诗如画。在这回里,金莲终盼来了情郎,两人竟是以别具一格的逗嘴来表达别离后的情思,接着是金莲丢帽撕扇的媚态表演。仅看撕扇:

妇人见他手中拿着一把红骨细洒金、金钉铰川扇儿,取过来迎亮处,只一照——原来妇人久惯知风月中事,见扇上多是牙咬的碎眼儿,就疑是那个妙人与他的——不由分说,两把折了。西门庆救时,已是扯的烂了。(第八回)

其妙处,曹雪芹深知之,因而在《红楼梦》中写下“撕扇子作千金一笑”(宝玉让晴雯撕扇泄愤)一节美文,与之遥相呼应。第十一回金莲与孟玉楼、西门庆下棋一段,极写金莲灵动而娇媚之美:输了棋,便把棋子扑撒乱了。田晓菲说这是杨贵妃见唐玄宗输棋便纵猫上棋局的情景再现(王仁裕《开元天宝遗事》)。金莲“一直走到瑞香花下,倚着湖山,推掐花儿”,见西门庆追来,“睨笑不止,说道:‘怪行货子!孟三儿输了,你不敢禁他,却来缠我!’将手中花撮成瓣儿,洒西门庆一身。被西门庆走向前,双手抱住,按在湖山畔,就口吐丁香,舌融甜唾,戏谑作一处。”田晓菲说:“是‘美人发娇嗔,碎挼花打人’的情景。金莲的举止与古典诗词中的佳人形象吻合无间,也就是绣像本评点者所谓‘事事俱堪入画’。”我则认为《红楼梦》中黛玉葬花遇宝玉的情节似由此生发而出,只是增加了些雅趣,减少了些野味;而《牡丹亭》中“游园惊梦”更与之有神似之处。此类情节,书中比比皆是,仅以此三个画面,见金莲于一愁、一怒、一乐中所表现的迷人媚态,已显无限风光也。

不过,田晓菲聪颖地发现作者在写金莲媚态时总不忘佳人的另一面,如以纤手打相思卦时,又以纤手打偷嘴的迎儿;撕扇之余又给西门庆献上寿礼;与西门庆花丛调笑之后又“激打孙雪娥”。这种诗与散文、抒情与写实的穿插,正是《金瓶梅》的创举,既拓展了作品讽刺的能力,又令古典诗词里平面的佳人成为一个立体的佳人。正是这种诗与散文合于一身的气质,使潘金莲成为全书中最有神采的中心人物。参阅《秋水堂论金瓶梅》第27、34页。

(网文)

谢谢趣闻,让俺很庆幸投胎在当代。呵呵