雕塑佛看世界

大千世界,趣闻横生,细细品尝,回味无穷。原解放军画报社高级记者、军事摄影家孟昭瑞老人向本报提供了一组他在1950年5月拍摄的、从未公开发表的毛岸英照片,以此缅怀革命先烈伟大的爱国主义和国际主义精神。

很长时间来,我以为毛岸英墓的照片是我作为摄影记者对毛岸英烈士唯一的纪念。今天我又找到了亲手照下的毛岸英其他的照片,我很高兴将它们公之于众,与所有人分享,共同来缅怀他的爱国主义和国际主义精神。

孟昭瑞

55年前照片·发现

没错,就是毛岸英。

5年前,看到报刊杂志刊登的毛岸英照片,孟昭瑞突然感到这个英俊挺拔的青年肯定在他镜头里出现过。经过两年仰着脖子查看数万张底片和小样片后,他终于找到了封存已久的胶片。

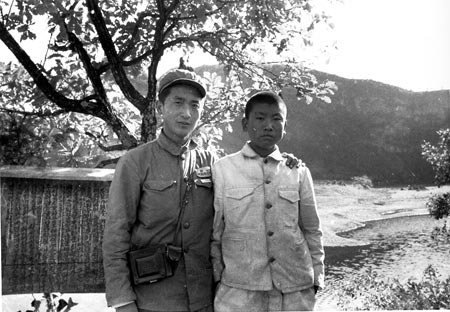

毛岸英(右二)担任翻译的照片。时年毛岸英28岁

直觉:自己镜头中有他

昨日,记者来到车道沟附近孟昭瑞老人家中。孟老虽年过古稀,但依旧精神矍铄、声如洪钟。老人第一句话便是:“找到这些照片真不容易,很可能它们将永远被埋没,那样就太可惜了。”这些照片的拍摄时间是1950年,距今天已有55年。对于发现照片的过程,老人向记者娓娓道来。

“据我所知,毛岸英在公开场合露面的机会较少,现有的关于他的照片不多。现在见得多的是1949年毛主席和毛岸英在香山双清别墅的照片,以及进城时毛主席、毛岸英、刘松林的合影,我也根本没想过自己曾给他拍过照片。2000年10月25日是中国人民志妇?龉?髡?0周年纪念日,当时全国各报刊杂志、广播电视都大量刊登有关抗美援朝的文章和照片,其中也有毛岸英的照片。看过他的一张头像照后,我突然感到自己与这个英俊挺拔的青年似曾相识,直觉告诉我,他肯定出现在自己的镜头里,于是我下定决心要找到那样的照片。”

![]()

1950年5月,苏联青年代表团访问北京,中国新民主主义青年团中央向苏联青年代表团献旗。(前排左起:廖承志、毛岸英、米哈依洛夫、阔日杜布、冯文彬)

搜寻:翻遍数万张底片

“50多年的摄影生涯中,我已积累下了数万张底片资料,但对于要找的毛岸英照片,我没有丝毫头绪,简直是大海捞针。那时保存照片不像现在有电脑,查找方便,当时保存下来的只有底片和与底片差不多大的小样片,看底片时要不停地仰脖子,可真受罪。一有时间我就找,每天清晨醒来在床上静思时,脑子里就不时浮现出毛岸英的形象,我越来越坚定自己的作品里肯定有他。我找了一年又一年,在2002年底,经过两年的寻找,我终于在单位资料组一本叫‘苏联往来’发黄的资料中看到了那些封存已久的胶片。我高兴地拿给资料组的同志看,他们说确实很像毛岸英。我又对照报纸上发表过的照片,是毛岸英,一点没错。”

![]()

1952年10月,孟昭瑞与罗盛教烈士救活的朝鲜少年崔王莹在一起。

![]()

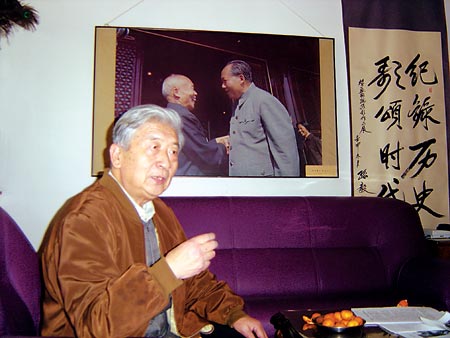

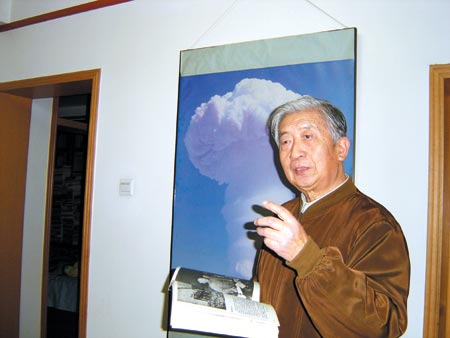

今天的孟昭瑞

![]()

座谈(前排左一为毛岸英)

![]()

谢幕(前排左一为毛岸英)

1950年孟昭瑞在朝鲜大榆洞

55年前照片·拍摄

这个翻译很不普通

他高高的个子,穿西装领长风衣,他俄语翻译娴熟,声音洪亮,拍集体照时他总和国家领导人及来宾坐在最前面。现场拍照的孟昭瑞觉得这个翻译不是一般的普通人,他就是毛岸英。

翻译:高个子穿长风衣

记者看到这几幅珍贵的照片中有28岁的毛岸英、当时的一些国家领导人和外国来宾。孟老介绍说,那是1950年的一场大型外事活动,“可以说那次活动应该是毛岸英以正式工作人员身份出席的唯一一次大型公开活动,是空前的,也是绝后的。”半年后毛岸英就牺牲在了抗美援朝战场上。

孟老指着照片回忆:“1950年5月1日上午,在北京中山公园露天音乐堂,新中国举行了一场大型外事活动,欢迎以苏联列宁共产主义青年团中央委员会书记米哈依洛夫为首的苏联青年代表团。当时首都各界青年5000多人冒雨在音乐堂前参加了欢迎仪式。当米哈依洛夫团长走上讲台致辞时,一名穿着西装领的过膝风衣的瘦高个中国青年紧跟其后,他要将团长的话翻成中文,这名俄文翻译就是毛岸英。”孟老还记得:“毛岸英开始翻译时还没有引起人们的注意,很快大家被他的俄文素养所打动,很娴熟、声音很洪亮、有感染力。他用中文翻译米哈依洛夫团长介绍代表团成员时的情景最为精彩,因为代表团成员中有在卫国战争中击落敌机62架、荣获三次战斗英雄称号的阔日杜布、苏联著名纺织女工玛丽亚·罗日聂娃等一大批模范榜样。”

特殊:照相坐在最前面

孟老不无遗憾地说:“当时我拍了好多毛岸英的照片,但我并不知道他是毛主席的儿子,因为在那样的年代,领导人子女的身份不能向外界透露,就是消息灵通的记者也很难获悉点滴。所以我只是把他当作普通翻译,而且他那样平易近人,根本不让人觉得他是领导人的孩子。不过我还是觉得他比较特殊。他穿的是西装领的长风衣,这样的款式使他在一群人里格外引人注意。集体照相时,他总和国家领导人以及代表团团长坐在最前面,不像别的翻译会退到后边。在我看来他是一个不一般的普通人。”

![]()

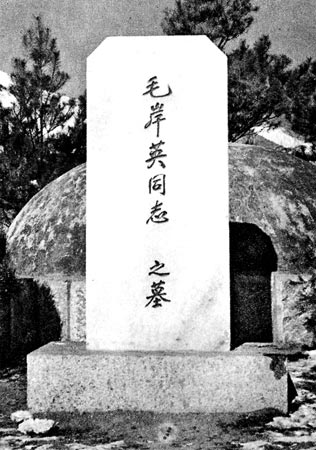

毛岸英烈士墓

![]()

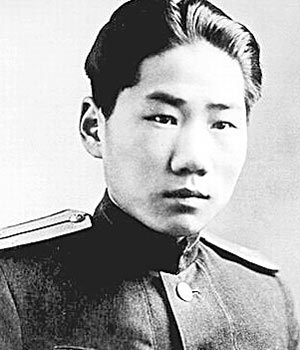

毛岸英

赴朝采访·大榆洞

牺牲了一个重要人物

毛岸英在志愿军总部大榆洞任翻译兼秘书。1950年11月25日上午,大榆洞遭美军轰炸,正在收拾重要文件即将撤离的毛岸英不幸遇难。而孟昭瑞第二次在大榆洞采访时,毛岸英牺牲才几天。

孟老告诉记者:“其实毛岸英牺牲时,20岁的我作为《解放军画报》社的记者正在参加抗美援朝的第一、二次战役。我在战争开始后不久的10月底来到朝鲜,一天凌晨四点左右到达志愿军总部——位于朝鲜最北边的大榆洞,彭德怀司令员就住在此。当时云山战役已经打响,我的任务是采访主力部队之一的38军。一个月后也就是在11月底我完成了云山战役的采访,准备回国,有其他的记者来接替我的工作。云山战役是志愿军在朝鲜战场上取得的第一次大胜利,志愿军首次以劣势装备歼灭了美国的王牌师——具有现代化装备的美骑兵第一师第八团之大部分,共歼敌2046人,其中美军1840人。”

![]()

孟昭瑞

孟老在11月底回国时又路过了大榆洞:“我第二次到大榆洞时,毛岸英烈士牺牲才几天,他的后事正在处理中。但这件事是绝对保密的,我毫不知情,只是在随后的几天时间里,隐隐约约地听到有人说25日上午大榆洞在遭美国飞机轰炸时,一个重要人物牺牲了,传说是毛主席的什么人,但大家都不敢乱说。说实话,当时连毛岸英参加抗美援朝,我都不知道。以后的战争中,我又12次来到朝鲜进行采访,再也没有人提起这件事。抗美援朝战争胜利后,我于1953年底,在朝鲜采访战后工作,此间也一直没听说毛岸英牺牲的消息。”

赴朝采访·桧仓郡

我拍下毛岸英之墓

1956年,当孟昭瑞瞻仰中国人民志愿军烈士陵园,看到毛岸英的乳白花岗岩墓碑时,战时的传言得到了证实。

“毛岸英牺牲的事情,我是1956年才知道的,见碑为证,”孟老回忆道,“1955年10月25日,即中国人民志愿军出国作战5周年之际,志愿军指挥部在战时志愿军总部所在地——朝鲜平安南道桧仓郡修建了中国人民志愿军烈士陵园。1956年1月,祖国派出以内务部副部长王子宜为总团长的春节赴朝慰问团,我也是成员之一。慰问团第一站就到了桧仓,这时我才得知毛岸英的墓地也在陵园中,战时的传言得到证实,慰问团成员无不感叹万分。在瞻仰烈士陵园时,我拍下了毛岸英之墓。他的墓在松柏丛中,前面是一块一米多高的乳白花岗岩墓碑,上面写着‘毛岸英同志之墓’,墓碑后是一块圆形、约一平方米的墓地。我拍的这张是墓地刚建成的样子,至今墓地已多次修缮翻新,变得更漂亮了。”

人物档案

毛岸英烈士

毛岸英是中国人民的领袖毛泽东同志的长子。1922年10月出生在湖南省长沙市。8岁时,由于母亲杨开慧被捕入狱,毛岸英也被关进牢房。1936年,毛岸英和弟弟毛岸青被安排到苏联学习,他参加了苏联卫国战争。1946年,毛岸英回到延安,同年加入中国共产党。毛岸英在解放区搞过土改,做过宣传工作,当过秘书。解放初期,任过工厂的党委副书记。

1950年,抗美援朝战争爆发,新婚不久的毛岸英主动请求入朝参战,任中国人民志愿军司令部俄语翻译和秘书。1950年11月25日上午,美空军轰炸机突然飞临志愿军司令部上空,投下了几十枚凝固汽油弹,在作战室紧张工作的毛岸英壮烈牺牲。

军事摄影家孟昭瑞

孟昭瑞同志是我国享有盛誉的摄影家。1930年出生于河北省唐山市,1946年参加革命,1948年参军后在华北军区画报社任摄影记者,1949年随军进驻北平后,一直在解放军画报社任摄影记者、研究员、高级记者,1992年起享受国务院颁发的政府终身特殊津贴。他参加了一系列重大历史事件的采访,拍摄了大量珍贵的照片。1986年出版了专著《历史的瞬间》。

“孟昭瑞一直身背相机四处奔波,追随共和国和人民军队发展壮大的足迹,记录时代,记录历史。如果仅仅用热爱摄影工作来解释恐怕远远不够,应该说他是受着一种崇高的责任感、使命感的驱使。正是这种责任感和使命感,叫他置艰苦和危险于脑后,上战场、走边防、钻深山、穿荒漠,在第一线拍摄了无数具备真情实感的生活照片,特别是对我国国防科技事业的采访拍摄,孟昭瑞吃了多少苦我是知道的。”

“观众看他的影展时不时发出惊叹,解放北平、抗美援朝、第一个五年计划、‘大跃进’、‘文化大革命’、改革开放……每个阶段,大事不遗;毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、邓小平……等老一辈党和国家军队领导人,英容永存。尤其可贵的是,有些照片留下来是担了风险的。如这次展出的彭德怀同志的照片,就是在错误地批判彭总的年代,要求销毁一切与他有关的图片文件资料的情况下保存下来的,显得特别珍贵。”

链接·评价

张爱萍眼中的孟昭瑞

追随共和国足迹

摄影圈的人都知道,原国防部长张爱萍将军与摄影家孟昭瑞有数十年的交情,张爱萍在一篇《军事摄影家孟昭瑞印象记》中写道:“孟昭瑞影展(孟昭瑞曾在1992年军事博物馆举办了个人影展)中那幅我手握电话筒向周总理报告时的作品,是1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功那一激动人心时刻拍摄的。”