在Brie Larson 成为惊奇队长之前,她最出名的一部作品,名叫“房间(Room)”。这部电影讲述一个 17 岁的姑娘被一个男人囚禁在地下室长达 7 年的故事。

在被这个男人强奸后,姑娘生了一个小男孩儿,母子俩挤在一个小小的空间里,唯一的自然光来自一个小小的天窗。

"Room"的剧照

经过多番挣扎,姑娘想尽办法让孩子逃了出去,最后母子俩获救。可是面对外面巨大的陌生的世界,怎么活下去依然是个难题。

这部电影改编自一本同名小说。小说源于奥地利的一起非常著名的真实案件,这个案件却比小说的内容更为恐怖可怕。

今天的案件发生在1984 年 8 月,奥地利一个名叫Amstetten的城市。全文 2 万多字,请有个思想准备。

01

Amstetten是个不大的城市,面积 52 平方公里,全部人口不到 2 万 5。在这些人中,有一个名叫 Fritzl 的普通家庭。

这个家庭的爸爸名叫Josef Fritzl,妈妈名叫Rosemarie,两人一起生养了 7 个孩子。

在 1984 年之前,这家人都一直过着非常平凡正常的生活,爸爸是个老资格的工程师,为人体面谦和。妈妈是慈祥忙碌的家庭妇女,一心扑在孩子们身上。

虽然家里有 7 个子女,Fritzl 一家过的其乐融融,孩子们都教育的很好,虽然学习上不是个个顶尖优秀,但每个孩子都很守规矩,对人非常有礼貌。

不过也许世事总有例外,一群羊里总是难免会有一头黑羊。Elisabeth Fritzl就是 Fritzl 家的这头黑羊。

Elisabeth 性格倔强叛逆,在15 岁完成了义务教育后,就决定不再继续追求学业发展,而是接受职业培训,打算去做个女侍应,直接开始工作。

可是还没完成职业培训的课程呢,Elisabeth 忽然离家出走,父母家人遍寻不得,只好报警找人,最后花了三个星期,在维也纳的一个朋友家找到了她。

回家后的 Elisabeth 被做通了思想工作,温顺的重新加入了职业培训课程,这次她坚持了下来,1984 年中旬的时候终于完成了培训,很快就在另一个城市林茨市 (Linz) 找到了份工作。

林茨市是奥地利第三大城市,工业发达,人口有 20 多万。Elisabeth 对终于有机会离开家乡感到兴奋不已,十分期待。

一天她谁也没说,就像上次离家出走一样,忽然消失了。

这一天是 1984 年 8 月 29 日。

Elisabeth 的妈妈在意识到女儿又一次不告而别之后,立刻报告了警察。虽然 Elisabeth 已经年满 18 岁,警察依然展开了相应的调查,只是调查几乎毫无进展。

焦急的父母四处打听询问,也没有得到很多消息,邻居们日见他们的情绪慢慢的从失望变成绝望。直到几个星期后,他们忽然收到了一封信。

信居然是Elisabeth 寄来的,这封信的落款时间是 1984 年 9 月 21 日,邮戳显示是来自Braunau,希特勒的出生地。在信上她潦草的写道,她只是厌倦了家乡的生活,迫切的想逃离到新的世界去。现在她和一个朋友生活在一起,很安全。

同时她明确的说,希望父母不要来找她,“If you look for me, I will leave the country(如果你们来找我,我就会彻底消失).”

当警察来家询问的时候,父亲Josef 拿出了那份手写的信件。他绝望的告诉警察,看来Elisabeth 是被邪教洗脑了。在她消失之前,她就经常提到一个非常隐秘的小型宗教,时不时的表达出对加入这个宗教的向往。看来现在她终于实现了自己的愿望。

02

在接下来的 20 多年里,Josef 和Rosemarie 偶尔会收到来自 Elisabeth 的信息。

在 Elisabeth 消失了十年后, 1994 年的 5 月的一天深夜,忽然在Josef 和Rosemarie 的家门口出现了一个纸盒子。打开纸盒子一看,里面躺着一个熟睡的女婴,旁边放了一张纸条,告诉他们小宝宝名叫Lisa,出生在 1993 年 8 月,现在已经 9 个月大啦。

纸条上这样写道:

“You will probably be shocked to hear from me after all these years, and with a real live surprise, no less. I breast fed her for about 6 ½ months, and now she drinks milk from the bottle. She is a good girl, and she eats everything else with a spoon.”

(我这样在多年后忽然联系你们,你们很惊讶吧。而且我还给你们带来了更大的惊喜。她前 6 个半月都是胸喂的,现在已经学会用奶瓶喝奶了。她很乖,如果你们用勺子喂她的话,她也会吃的很好)

Josef 和Rosemarie 惊喜交集的把小宝宝抱进屋里,他们向社会福利机构正式提出申请,收养了Lisa。

一年多后,在Josef 家门廊里停放的Lisa的小推车里,依然是深夜又出现了一个小女婴。在发现女婴的几分钟后,家里的电话忽然响了起来,妈妈Rosemarie 跑去接起了电话。电话那头传来了Elisabeth 的声音。

她没有回应妈妈的连声追问,而是简单的说了一句:“是我把她留在门口的”,就挂断了电话。

Rosemarie 惊讶极了。家里刚换了电话号码,Elisabeth 居然也打了过来。

小女婴名叫Monika,出生于 1994 年 2 月。这次大家都有经验了,Josef 和Rosemarie 很顺利的也收养了Monika。

2 年后,1996 年 5 月,门口再次出现了一个孩子,这次是个男娃,娃娃名叫Alexander。Josef 和Rosemarie 毫无怨言的收养了第三个被女儿抛弃的外孙。

当地的媒体也注意到了这家的情况,对Josef 一家的善举进行了报道。身边的邻居们也时不时叹息议论,什么样的母亲才会做出这么不负责任的事情,Josef 已经养大了 7 个孩子,现在又丢给他三个小婴儿,简直太可怕了。

最后一个出现在Josef 和Rosemarie 家门口的并不是个婴儿,而是个少女。

2008 年 4 月 19 日,也就是Elisabeth 失踪的整整 24 年后,家门口出现了一个昏迷不醒的女孩儿。

Josef 首先发现了她,女孩儿看起来情况非常糟糕,于是他立刻打电话叫来了救护车。姑娘被飞快的送到了附近的医院。

03

急诊室的医生接收了陷入深度昏迷的姑娘,他注意到她超乎常人的苍白,嘴边还有残留的血迹。

在姑娘被收治的一个小时后,Josef 也赶到了医院。接治医生Albert Reiter 赶紧找到他询问孩子之前的病史,可是 Josef 为难的说他什么都不知道。孩子妈妈不肯管孩子,直接把孩子扔在他家门口就跑了。

医生对这个说法感到不可置信,孩子病的这么重,做妈妈的怎么会不愿意管呢?

Josef 拿出一张纸条,纸条是 Elisabeth 写的,上面说,孩子名叫Kerstin,19 岁了。她说Kerstin 抱怨有特别严重的头疼,虽然服用了阿司匹林,可是没什么效果。之后又出现了抽搐的症状,可能咬到了舌头,嘴里开始流血。她感到无能为力,只好把孩子丢给老父亲了。

解释完后,Josef 把孩子交代给医生,匆匆的离开了。毕竟家里还有一堆人需要照顾。

但是 Kerstin 的情况不容乐观,她偶尔会清醒一下,然后很快又陷入昏迷。医生发现她的免疫系统几乎完全没有任何反应,还有明显的营养不良症状,她的牙齿状态也特别不好,小小年纪,牙齿却几乎都掉光了。

医生联系上 Josef,希望他做做孩子母亲的工作,必须要了解孩子的病史才能安排治疗计划,能不能让孩子母亲来一趟医院。但是 Josef 完全没有搭理他的请求。

最后医院私下联系了警方,汇报说有个名叫Josef Fritzl 的男人送来一个神秘的病人,这个病人的情况很糟,但是个人病史完全不知道。

警方由此发布了寻人启事,公开呼吁 Elisabeth 现身。同时警方又重开了当年 Elisabeth 的失踪人口案,打算从那里开始继续寻找她的踪迹。

为了了解更多的情况,警方问询了Josef。

04

Josef 无奈的解释道,他真的什么都不知道。就是半夜忽然在门口发现倚靠在墙上的Kerstin,她的身上夹了张纸条。

他从口袋里掏出张纸条,纸条上这样写道:

“Please, please help her. Kerstin is really terrified of other people. She was never in a hospital. Kerstin, please stay strong until we see each other again.”

(求求你帮帮Kerstin,她很害怕生人,也从来没有进过医院。Kerstin,请坚强起来,坚持到我们重逢的那天)

纸条上的日期写于 3 个月前,看起来是发自另外一个名叫Kematen 的城市,署名是Elisabeth。Josef 向警察解释说,女儿投奔了邪教,被邪教洗了脑,所以行为十分的古怪。Kerstin 是她丢在家门口的第四个孩子。

警方联系了 Kematen 市的一个宗教负责人,询问当地邪教的情况,负责人说,我们当地没邪教啊?谁说我们有?

一个星期后,Kerstin 的情况更加恶化,医生不得已给她上了呼吸机,因为她出现了肾脏衰竭,医生只好靠人工维持她的生命状态,在注射了麻醉剂后,她进入了植物人状态。

警方并不完全相信Josef 所说的话,一个母亲把自己的 4 个孩子都丢给老人不管,自己拒不现身,这看起来可不是什么正常的现象。警方决定收集 4 个孩子的 DNA,希望能通过 DNA 对比,找到孩子的父亲。如果妈妈不肯出面,那爸爸总得出来做个交代吧。

考虑到邪教的情况,大家都觉得,这 4 个孩子大概不是一个父亲生的。

终于在 4 月 26 日,有人在街头看到了Josef 和一个女人往医院走。这个女人的头发全白,走动的时候姿势很别扭奇怪。

负责救治Kerstin 的医生接到护士打来的电话,得知病人的亲妈终于现身,他立刻通知了警方。当Josef 和 Elisabeth 走进病房时,警察也同时赶到了。宣布因为病人的情况如此之糟,他们需要问询孩子的家长,调查是否有家长疏于职责的情况出现。

一开始 Elisabeth 只是躲在Josef的身后,什么也不肯说。Josef 向警察解释说,Elisabeth 从电视上看到了警方的呼吁,十分担心孩子的情况,就从邪教控制的住处逃了出来。

警察观察了一阵后,决定把他们父女俩分开询问。

然而即使是离开了Josef 的身边,Elisabeth 依然不愿意配合。在沉默了良久之后,她才开口说了第一句话:“No one will believe me anyway(反正不会有人相信我的)”。

警方决定换个角度再试试:“我们会相信你的,也许你也是受害者呢?”

突然之间 Elisabeth 的表情改变了:“If I tell this exactly how it all happened, no one will ever believe me’.(如果我说出真实发生的情况,没有人会信的)”

在反复纠结后,Elisabeth 提出她和她的孩子从此不用再与Josef 见面的要求,警方同意之后,她终于说出了惊世骇俗的真相。

过去的 24 年里,她一直被亲生父亲禁锢在家中的地下室里,被Josef 强奸了 3000 多次,为他生下了 7 个孩子。

05

1984 年 8 月 29 日这天,Josef 叫来 Elisabeth,说有事儿需要她搭把手。那之前他一直埋头在家里的地下室里捣鼓什么东西。

70 年代末时,他曾经向市政府申请批准在家里修建一个防核武器的安全屋。在冷战时期,这种申请并不少见,当时担心会爆发世界大战,普通群众们能做的准备就是躲起来。

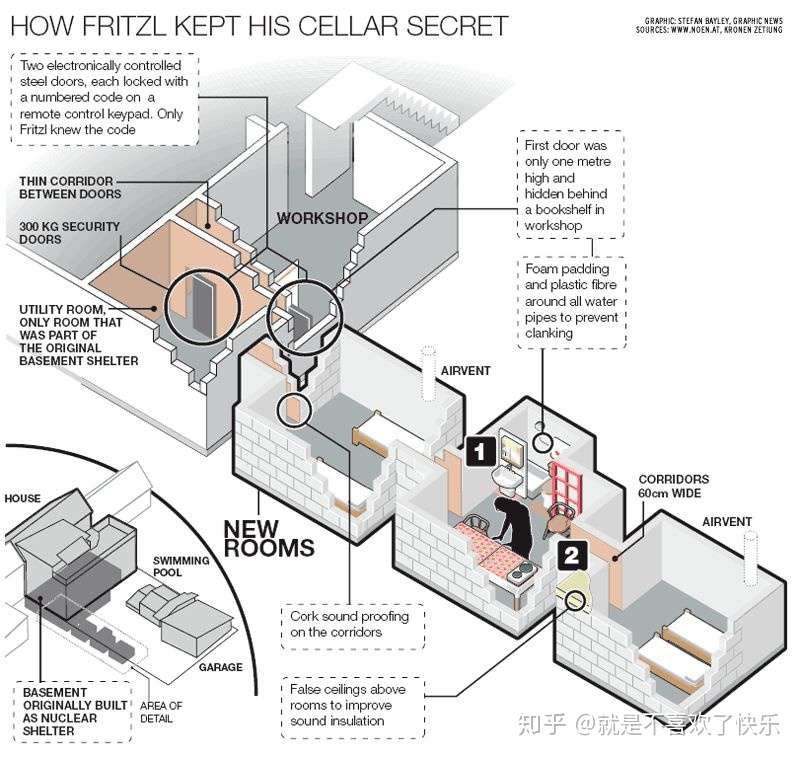

Josef 花了 5 年的时间完成了地下室,他请人在地下室安装了一个重达300公斤的钢门。为了完成这个计划,他还获得了政府的资助。

这个地下室最后还有一个步骤没有做完,那就是把最后一个门安装到门框上。

Josef 让 Elisabeth 帮他扶着,最后把门装好了。两人完成后,站到一边欣赏这个成果时,Josef 从身后用一张浸透了麻醉剂的手巾捂住了女儿的口鼻。

Elisabeth 当时并没有完全失去知觉,她只是丧失了对自己四肢的控制。浑身绵软的她被父亲拖进昏暗的地下室,在冰凉的地面,被他野兽般强暴了。

在发泄完兽欲后,Josef 十分满意。他用一根铁链围着 Elisabeth 的腰绕了几圈,把她捆在一根地下水管上。然后转身锁上了门,把她一个人丢在这个漆黑阴冷的地下室里,与老鼠作伴。

这其实并不是他第一次对她施暴,事实上,从她 11 岁开始,他就开始侵犯她初初绽放的身体。

她 12 岁那年,他开始修建这个地下室。

从 11 岁到 18 岁,她只有一次机会逃离他的魔掌,她也把握住了这次机会。然而,她还是被抓了回来,被送回到这个魔鬼的身边。她的挣扎求生仅仅是给他提供了一个更方便的借口:“看,她又离家出走了。”

渐渐的没有人再关心这个失踪的女孩儿,只有这个可怕的男人暗自得意。

06

在最初的几天,他把她一个人丢在地下室里,就那样捆在铁管上。在黑暗里她拼命的嘶喊,却没有人听见。那个地下室被做了特殊的隔音处理,无论她怎么喊叫,她的哭声都无法传递到就住在自己头顶的人们的耳中。

在她绝望地呼救同时,她的妈妈提交了失踪人口报告,父母和兄弟姐妹们在四处问询有没有人见过她。

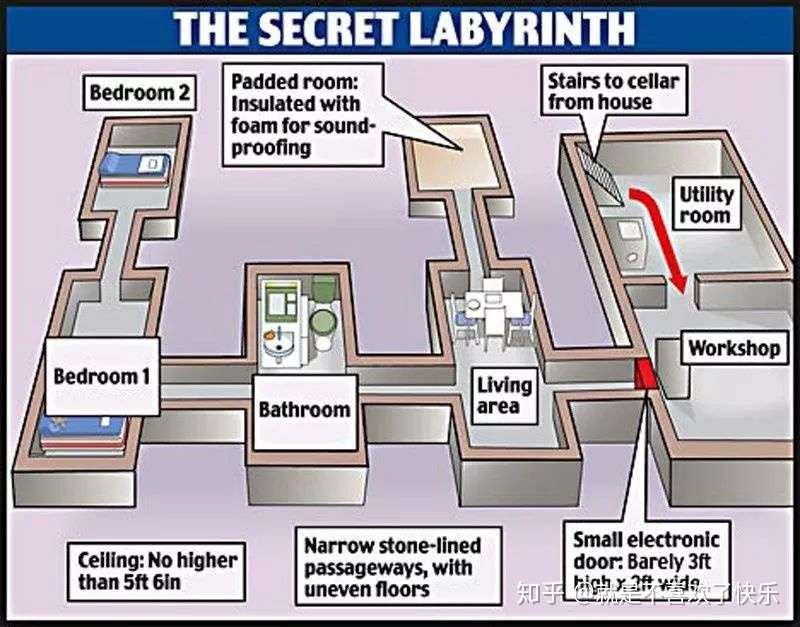

在接下来的 5 年里,她一个人在这个狭小的空间里度过,整个世界就是一个 17 平米的水泥房间,天花板只有 1 米 7 的高度,没有窗户,也就没有自然光线,也没有自然流通的空气,电灯的开关在外面,隔着一堵大马力的电动门。

整个房间里,只有一张床。这张床是她睡觉的地方,也是她被强奸的地方。

他几乎每天都来,或者至少一个星期来三次。他会给她带来一些食物,水,和其他最简单的生活必需品。只有在需要上厕所的时候,他才会解开她的脚镣。

她能听见远远传来的门响,由远及近直到跟前。如果他只是把吃的用一个盘子递进来,这意味着今天他没功夫碰她。而如果门开了,他直接带着吃的进来,她就知道,他会留下来,强暴她。

“Light off. Rape. Light on. Mold. Light off. Rape. Light on. Mold.”

(闭上眼,就是他在她的身上。睁开眼,就是天花板上的霉斑。如此反复)

慢慢的,他给她的房间添置了一个很小的冰箱,这样她就能储存一点点食物,在他不能来的时候勉强维生。他给她带了一个小小的电磁炉,这样她终于能吃上热饭了。

在卧室外,他修建了一个简陋的洗手间。她要挤过一个极其狭窄的通道才能来到洗手间洗漱。这个通道只有 60 公分宽,铺垫了厚厚的隔音层。

最早的时候,她只能被捆在卧室里,脚上带着脚镣,只有在需要上厕所的时候,他才会解开她的脚镣。当他不在的时候,她就只能硬憋着等他。

他不在的时候,她在黑暗里呼号,拼命的敲打水管,希望有人能听见,可是最后的结果都是她喊到失声,也没人来救她。

刚开始的一段时间,她会拼命反抗,但是他有的是办法收拾她。

他会往死里揍她,把她打到奄奄一息,无力反抗了,再摁倒了强奸,然后把铁链捆上,扬长而去。

或者再饿她几天,让她饿到奄奄一息,无力反抗了,再摁倒了强奸,然后把铁链捆上,扬长而去。

渐渐的她放弃了反抗。一切都变得简单和理所当然。

07

1986 年的时候,她发现自己怀孕了。然而 10 个星期后,孩子流产了。

2年后,她又怀孕了,但是他却拒绝送她去医院,"Don't think you're getting away from me so easily.(别以为你就能借此摆脱我)"

他丢给她一本医学书,让她自己学着养胎。在生育的时候,他躲到了楼上的家里,是她一个人在封闭的房间里,艰难的生下了大女儿,流着泪剪断了脐带。

她给孩子起名Kerstin,这是她与亲生父亲生下的第一个孩子。

第二年大儿子 Stefan 出生了。

神秘出现在 Josef 门口的Lisa 其实是他们的第三个孩子,在 9 个月大的时候,她被带离了Elisabeth 的身边,假装是被妈妈抛弃的孩子,被“祖父母”收养了。

第二个被收养的孩子 Monika 其实是 Josef 和 Elisabeth 生下的第四个孩子。她出生在 1994 年,这个时候老大 5 岁,老二 4 岁,仅有一个房间的地下室已经容纳不了这么多人。所以 Lisa 和 Monika 被前后脚送到“楼上”,被“祖父母”收养。

还记得 Monika被“发现”时,“祖母” Rosemarie接到的那个来自女儿的电话吗?那其实是 Josef 事先逼她录好,然后他在另一个房间用临时购买的手机拨打然后播放的录音。

1996 年的 5 月,Elisabeth 生了一对双胞胎,Alexander和Michael。弟弟Michael在刚出生的时候就有呼吸方面的问题,但是Josef 拒绝带他去医院治疗。还在产床上的 Elisabeth 苦苦哀求他救救 Michael,他只是冰冷的回答说:“It is what it is. (听天由命吧)”。

2 天后,Michael 死在了妈妈身边。之后Josef 把他的尸体丢到楼里的锅炉中焚烧灭迹。

双胞胎中的另一个婴儿 Alexander 被 Josef 带回了楼上的家中。这一次他的妻子和社会福利人员依然没有发出任何疑问,只是顺理成章的让“祖父母” 再次收养了女儿不要的孩子。

08

Elisabeth 和 7 岁的Kerstin,6 岁的Stefan 一起继续被囚禁在地下室里。这些年 Josef 给他们添置了个电视,带来了一个收音机和一个录像机。

一般来说,他会在早上 9 点左右,对妻子找个借口说要去工作室画图,就一头钻进地下室。在 Monika诞生后,他意识到地下室的空间是个极大的问题,终于同意扩张之前修建的地下牢狱。

这套房子之前有一个很老旧的地下室,但是与禁锢Elisabeth 的那间卧室并不相通。在Elisabeth 的苦苦哀求之下,Josef 同意扩大一点他们的生活空间。他决定在现在的卧室之外再增加一间卧室,然后把他们的房间与之前那个旧的地下室连接起来。

Elisabeth 和孩子们有了第二间卧室,有了一个小小的吃饭的地方。它们之间通过极其狭窄,长达 5 米的走道相连。

这个第二间卧室和走道,是Elisabeth 和孩子们用双手一点点挖出来的。Josef 不肯给他们工具,他只是淡淡的说,如果你们想要,就自己动手吧。

经过 9 年的挖掘,他们的生活空间终于从 17 平米扩展到 55 平米。但是新挖掘出来的房间,高度不一,有的地方只有不到 1 米 7 的高度。

这样的空间给居住在里面的孩子们带来了身体上的影响,大儿子 Stefan 在被解救的时候 18 岁,身高达到 1米 83,但是因为天花板太低,过去的几年里他一直不能完全直立行走。

在这个黑暗狭窄潮湿的地下牢狱里,孩子们没有自然光,甚至缺乏足够的氧气。他们只能靠妈妈的信念维持着每一天的生活,妈妈告诉他们:“Heaven is up there.”

Inside the room, Elisabeth schooled the children, teaching them to read and write, and tried to keep them occupied with mind-stimulating games that she made up.

(在这个狭小的空间里,Elisabeth 教孩子们认字,给他们讲故事,带他们画画,想出各种游戏来刺激他们的大脑发育,由此打发漫长的时间。)

09

当 Josef 带食物来的时候,往往也是他强奸 Elisabeth 的时候。如果Elisabeth 的表现令他不够满意,他会强迫孩子们在一旁观看,从而达到羞辱 Elisabeth 的目的。如果他心情好,会允许孩子们躲到柜子里。更多的时候,孩子们是被用狗链拴在同一个房间墙角的水管上,哪儿也去不了。

如果孩子们谁稍微有些淘气,不听Josef 的话,或者发出了太大的声音,他就会关掉暖气,或者几天不给吃的,来惩罚他们。

Josef 的职业主要是工程师,但是他同时购买了不少房产出租。在他外出奔波买房子的时候,或者出门度假的时候,会长达十几天离开,那么 Elisabeth 和孩子们就会陷入饿肚子的困境。

他们为什么不逃跑?

因为Josef 告诉他们,门是通了电的。如果他们试图撬门逃跑的话,就会被电死。而且房间的通道设置了煤气陷阱,如果他们逃跑的时候触发了陷阱,整个地下室都会充满煤气,他们会通通因为煤气中毒而死。

当然,如果他们表现不好,如果他们让他感到厌烦,如果他们惹他不高兴,他设置了遥控器,也随时可以毒死他们。

这个时候距离Elisabeth “失踪”的时间已经过去了 24 年,大女儿Kerstin 已经 19 岁,大儿子 Stefan 也已经 18 岁,就连最小的儿子 Felix 也 5 岁了。楼下的 4 张嘴逐渐让 73 岁的 Josef 感到有些不堪重负。除此之外,他还必须处理这么多人产生的生活垃圾。

更那什么的是,Elisabeth 已经 42 岁,而她的头发已经几乎变得完全灰白,容貌更是苍老的象个 60 多岁的老妇人,她的麻木,畏缩,和迟钝,已经完全无法引起他的任何兴趣。

这些年他逼着Elisabeth 偶尔给家里写封信,2007 年圣诞节的时候,他逼着Elisabeth 又写了一封,在信里他让她暗示自己也许不久后会脱离邪教回归家里。

但是在想好下一步到底怎么办之前,Kerstin 的重病打乱了他的计划。

地下室只有一瓶阿司匹林和咳嗽糖浆,Kerstin 的情况越来越危急,Elisabeth 不断苦苦哀求 Josef 带女儿去医院看病。

在Kerstin 陷入昏迷后,也许他想到在地下室处理一具几近成年的尸体是件麻烦的事,Josef 终于答应了,但是他一直等了十几天。

每年 Josef的老婆也就是Elisabeth 的亲妈都要去意大利呆几天度假,他要等她走了,才好操作。

在Rosemarie 离开后,Kerstin 的情况也无法再等,Josef 终于假装又一次在门口“捡到”孩子,把她送进了医院。

几天后,这个被隐藏了 24 年的地下牢狱终于重见天日。

18 岁的Stefan 和 5 岁的 Felix 第一次走出那个牢房,第一次呼吸到新鲜的空气,第一次看到高高的路灯,第一次看到夜空和星星,第一次摸到土地,第一次坐上汽车。

在被送往医院的路上,Felix 把鼻子贴在窗户玻璃上,一路上他一言不发,只是紧张又贪婪的看着车窗外奔驰而过的一切,最后他轻轻的说,“太好了(it was wonderful)。”

警察问:“What was wonderful? (什么太好了?)”

Felix说:“Everything。(所有的一切)”

10

Josef 被捕后倒是很快的承认了自己的所作所为,在警方的压力下,他交出了进入地下室必须通过的两个电动铁门的密码。在同一天,DNA 验证的结果也出来了,证明了这个老混蛋就是七个孩子的亲生父亲。

2008 年 4 月 27 日,有了Elisabeth 的证词,警方获得了法院批准,来到了Josef的住处。

他们住的是一幢三层的小楼,Josef 和老婆住在三楼,一楼和二楼都租了出去。关押Elisabeth 的地下室在一楼的下面。

24年来第一次有除了Josef 以外的人进入这个地下室。刚打开门,警察们就被扑鼻而来的臭气熏了一跟头,那种混杂了腐烂陈旧潮湿和人体的味道,令最富有经验的警察叔叔们都忍不住吐了出来。

地下室上方的建筑建于1890 年,是相当老的建筑,70 年代时,后人又在这片建筑上加建了一些房间。

政府的确在加建申请上批准了添加地下室的要求。但是Josef 却偷偷的在一堵假墙后非法扩建,之后再让Elisabeth 和孩子们挖通了新旧地下室的连接。

要进入地下室,必须要穿过一间平时锁住的工作室。地下室有两个入口,一个入口装了一堵重达900多公斤的铁门,因为这个门如此之沉重,根本不可能从外面打开,所以也几乎完全没有动过。另一个入口铁门只有 1 米高,60公分宽,也重达 300 公斤,这个门被隐藏在建筑底层 Josef 的工作室一个架子的背后。

要进入Elisabeth和孩子们被禁锢的房间,必须穿过 8 道门。其中上面提到的两道铁门都是电动开关,可以遥控打开和关闭。在 9 年的挖掘之后,地下室扩展出新的 5 个房间,其中包括一个放置空调的房间,一个小的读书室。

地下室的地面坑洼不平,墙面和屋顶都贴了厚厚的隔音层,墙上沿着过道安装了一根很细的管子,警方推测是为了帮助注入新鲜空气,加强空气流通,然而并没有什么效果。地下室依然氧气不足,警方分析这也是为什么 Kerstin 终于病倒不支的缘故。

地下室的条件如此之恶劣,警察们只能轮流下去收集证据,每一批警察最多只能停留一个小时,就必须上来换气。

神奇的地方在于,这个地下室的上面,其实是个出租的公寓。在过去的 24 年里,来回换过 100 多个租客。

然而这些租客们从来没有说过什么,有的租客说,是的,曾经听到过奇怪的水管咣里咣啷的声音,但是 Josef 解释说那是房子老了,正常的很。更多的租客则表示,这是别人家的事情,谁也没想到会这么可怕不是么?

在这个房子的屋顶,Josef 建造了一个相当不错的屋顶花园。

他经常在从地下室出来之后,就来到这个开阔舒适,赏心悦目的花园坐一坐,呼吸一下新鲜空气。

11

这个案子爆发出来的时候,举世皆惊。大家纷纷追问,这位 Josef Fritzl 到底是个怎样的恶魔?

他出生于 1935 年4 月 9 日,是当地土生土长的居民。

Josef 的爹叫老Josef Fritzl,他妈叫Maria Fritzl。他爹在他四岁的时候抛弃了他们娘俩,之后在二次世界大战中丧了命。

Josef 小时候的老师回忆起来,印象中他十分聪明,但是也相当的孤僻。高中毕业之后他很顺利的上了大学,拿了一个电子工程的学位,从此走上了工程师的道路。所以他完全具备挖地下室,设计电子铁门等等的基本知识和能力。

在案发后,警察挖掘 Josef 的身世背景,发现这位平时看起来道貌岸然的老头其实早年身上就背着案子。其中包括早期一次因为在公众场合不当暴露性部位被逮捕。

在 1967 年,Josef 偷偷的闯进一个护士的公寓,持刀强奸了这个护士。当时这个护士的老公正好在出差,Josef 已经偷偷跟踪观察了她一段时间,所以借机下了手。但是他仅仅为这个罪行被判一年半的徒刑,他只坐了一年就出来了。

而与此同时,他还是另外一个强奸案的主要嫌疑人,但因为证据不足,他没有被起诉。

因为奥地利的法律,他的犯罪记录在 15 年后就被永久删除,所以在 25 年后,他申请领养自己与女儿所生的孩子们时,社会福利机构并不能发现他过去的兽行记录。

除了上面已知的两个案件外,警方还怀疑他与另外两起同期发生的谋杀案有关。

一个是 17 岁的少女Anna Neumayr,她的尸体在自己家的附近被发现。凶手用一把屠宰场平时用来宰杀牲口的枪,警方认为罪犯出于性侵犯的目的杀害了她。

另一起是个名叫Martina Posch的少女,也是 17 岁。1986 年 11 月 12 日,Posch 从家中失踪,10 天后,人们在湖边发现了她的尸体。她的身体被绳子捆的死死的,验尸报告证明,Martina Posch 在被害前曾经被强奸。

而发现尸体的地点不远处,正好有一家 Rosemarie,也就是Josef的老婆开的一家小酒店。

但是因为证据不足,Josef 也仅仅是被怀疑而已。

当警方把这些旧案都翻出来的时候,有了一个令人震惊的发现。17 岁被害的Martina Posch,容貌与 Elisabeth 极其相似。

12

Josef 本人平时非常嫌弃老婆。人们经常听到他抱怨老婆年纪大了,又胖,毫无吸引力("We don't have sex any more; she's too fat")。在案件曝光后,人们发现他平时也是夜店和一间脱衣舞厅的常客。

这间脱衣舞厅除了色情表演之外,也会提供特殊服务。脱衣舞厅的经理在接受采访的时候表示,他们都认识Josef,他乍一看起来彬彬有礼,穿的也挺正经端庄的,但是一旦被激发后,他的兽性就会暴露无遗。

"On the first look, there was nothing wrong with him. He was neatly dressed and courteous. But as soon as one of the girls he wanted to go upstairs approached him, his mood changed."

经理说,其实来脱衣舞厅的大部分男人,95% 都还是正常的,他们看看表演,激动一下就满足了。3% 左右可能有点特别。但是有 2 % 左右的男人,他们明显有特殊的性需求,而且心理不正常,Josef 显然是属于这 2%的。

与Josef 熟识的舞女说,虽然Josef年纪不小了,但是非常强势暴力。平时必须要服从他,不然就会被打。有个晚上在聊天的时候,Josef 很直白的表示过,他喜欢控制多过性本身(he was a man who was clearly more into dominance than the pleasure of sex itself)。

但是 Josef 并不在意。脱衣舞厅每十个星期会换一批舞女,每次换了新的姑娘后,Josef 就会兴致勃勃的跑去。但是姑娘们每次看到他来到脱衣舞厅,都会推脱着不想过去在他面前表演,更加不愿意接待他("None of the girls wanted to spend time in a room with him. Two of them even strictly refused to and did without the earnings.")。

所以在白天人前的时候,他是一个勤奋工作的工程师,除了画图建造工具之外,就是跑来跑去买房子,改建成小旅馆,让老婆去管理。

在别人看不见的黑暗里,他是一个被疯狂欲念吞噬的魔鬼,从控制别人和实施暴力中获得快感。

在案件被曝光前,市里的媒体甚至还曾经为他做过一期专门报道,介绍他和妻子的婚姻进入了五十周年金婚纪念,在爱的路程中,他不仅抚养大了 7 个孩子,还帮助不负责任的女儿养大了 3 个“外孙”。

13

在出庭之前,法庭指派了专门的心理医生给Josef 做心理评估,要证明他的精神状态是否能出庭。

心理医生Heidi Kastner 与 Josef 深度面谈了多次。在面谈的过程中,Josef 说出了许多秘密。

你可以说他是坦诚,也可以说他是完全不知耻。

在交谈中,Josef 提到他修建的地下牢狱时,从来不用“Jail(监狱)” 或者 “dungeon (地牢)” 这样的词,他使用的都是“bunker(地下掩体)”。

这个用词微妙的反应了他的心理。

“dungeon” 的寓意不言而喻,意味着“囚禁”,“禁锢”,“违背当事人意愿”,“主人有着绝对统治地位”,等等。同时也暗示着“阴冷”,“恐怖”,“缺乏人性”这些负面的含义。

而“bunker” 则暗示着“提供保护”的意味,暗指里面的人是被“客观的,非人为的”的环境所迫,“自愿的”隐藏在里面,以期获得更加安全的感觉。

他对医生说,自己并不是媒体所描述的那种恶魔(Josef tried to justify his crime saying “he was not the beast the media made him out to be.” )。因为他尽力给 Elisabeth 和孩子们按时提供食物,也尽量喂饱了他们。而且他后来不是还提供了电视和收音机吗?他还会跟他们一起吃晚饭啊,有次在圣诞节还给他们买了玩具。

当被问及动机时,Josef 理直气壮的说,他的确是出于好意(actually meant it well)。Elisabeth 之前离家出走,灵魂已经坏掉了,如果不是他拯救,她早晚堕落。

Josef 对医生和调查人员解释说,自己大概天生就流淌着强奸犯的血液,他生来就会忍不住去伤害别人。

他甚至说道:

“I was born to rape and I held myself back for a relatively long time. I could have behaved a lot worse than just locking up my daughter.”

(我生来就是个强奸犯,我已经尽力的克制了很长时间时间了。如果不是把这个发泄在我自己的女儿身上,我搞不好会做出更坏的事情)。

所以大家庆幸吧,他也并没有做错什么。

这其实也解释了为什么他最后还会“天真的”以为可以把 Elisabeth 重新带回来而不引起任何怀疑和后果。

他承认,没有想到 Elisabeth 会这么快就背叛他。

嗯,她从 18 岁到 42 岁的时光,从未见到一丝阳光。她在阴暗湿冷的房间里,靠止痛药独自生下了 7 个孩子。她的 3 个孩子在刚睁开眼,刚会笑的时候被带走。她眼睁睁的看着一个孩子死在自己身边,然后被他拿走丢进锅炉里烧成灰烬。她看着自己的孩子苍白无助的长大,在低矮的房间里弓着腰行走,他们甚至不会用语言交流,而只能咕咕咕的发出奇怪的声音。她在绝望里被他强暴 3000 多次。

当她终于有能力揭穿他的真面目时,他觉得那是背叛。

14

在面谈中,Josef 表示自己天生就是个强奸犯(the predator believed he was “born to rape”)。

他告诉医生,在他很小的时候,父亲离开之后,母亲把父亲离开的原因都归结在他身上,认为他是带来厄运的“撒旦”,对他也十分暴力,会把他殴打到昏倒在血泊里(“beat him until he was lying in a pool of blood on the floor”)。

根据他的描述,医生复原他母亲的人格为一种“不可测且残暴”的类型。

在这样的环境中长大的Josef 被医生诊断患有多种精神疾病,其中包括边缘性精神分裂,人格分裂,以及性心理紊乱。医生认为 Josef 对他人的伤害,包括囚禁,强奸,漠视等等,完全是出于他心理的变态需求,而不是他找的那些破烂理由。

“What he described with these rather blunt words was his need to dominate women, to dominate somebody. And to dominate the person sexually,” she says.“And it was a need he felt, he couldn’t give a reason for that need but it was something that he knew was inside him.

(他使用那些直接粗糙的方式来描述和交流,这表示他对女性的强势掌控完全是出于他的本能。他需要去控制他人,而且是从性的角度。他从内心感受到这种需求,虽然他无法用语言来描述为什么会有这样的心理需求,但是他知道这种渴望一直深埋在他的心里。)

“The dungeon was his playground. He used her like a toy.” (地牢是他的游乐场,而她是他的玩具)

然后心理医生发现,事实上,Elisabeth 并不是Josef 囚禁的第一个“受害者”。

前面提到 Josef 和性格暴躁的单亲妈妈一起长大,在 21 岁那年,他与 17 岁的 Rosemarie结婚。1959年的时候,也就是 Josef 24 岁的时候,他的妈妈搬来和他们夫妻同住。

随着时间的流逝,Josef 和他妈妈的角色伴随着双方体力和社会地位的变化也产生了互换。当初残暴的说打就打的妈妈,也开始逐渐对他产生隐隐的畏惧。

在他妈身体越来越差之后,Josef 把他妈锁在了阁楼里,用砖封住了窗户,然后告诉邻居们说,老太太已经不幸去世了。事实上她被锁在阁楼里,一直到 1980年真的死去。里外里被关了大概 20 多年。

而在他妈去世后不久,Josef 就开始着手建造那个地牢,开始做囚禁Elisabeth 的各种准备。

15

2008 年11 月 13 日,Josef 被以谋杀,强奸,乱伦,禁锢,绑架,和奴役罪名正式起诉。其中谋杀罪名最多可判处 10 年到终身监禁,其他罪名加起来大概是 20 年的刑期。

如果不是因为死去的Michael,警方也无法起诉他谋杀罪名。所以虽然他干了那么多在咱们看起来伤天害理的事儿,他最多也就是坐个 20 年就自由了。

对Josef 的审判在 2009 年 3 月 16 日正式开庭。当天的安保极其严格,法庭周围设立了禁飞区,飞机或者无人机都不许靠近。法院内部的门锁也都被提前更换,避免有记者会偷偷溜进去。

开庭后,Josef 被庭警带到法庭上。他被6 个庭警簇拥在正中间,最开始入庭的时候,记者们都还在,他就拿了一个蓝色的文件夹挡住自己的脸。

他本人也一直在接受心理辅导,以避免他会有自杀的意图。

Josef 对大部分罪行认罪,但是否认了谋杀罪名和侵犯罪名。他承认在Michael死后焚烧了他的尸体,可是坚持认为自己并没有谋杀他。"I don't know why I didn't help. I just overlooked it. I thought the little one would survive. (我也不知道为什么我什么都没有做,我只是疏忽了,我以为他能扛得住呢。)"

而对女儿的侵犯,他也振振有词。他说Elisabeth 的性格很倔,而且越来越不守规矩,他只是在试图保护她而已,外面的世界充满了毒品,酒精这些邪恶的东西,最终会毁了她(he was only trying to protect her by locking her away from the outside world. Drugs, drink and bad company had threatened to drag her down, )。

Fritzl decided to imprison Elisabeth after she "did not adhere to any rules any more" when she became a teenager. "That is why I had to do something; I had to create a place where I could keep Elisabeth, by force if necessary, away from the outside world."

(在她进入青春期之后,越来越不服管教,所以我必须要采取行动,我必须要设置一个地方,可以把她关起来,哪怕是必须使用暴力也在所不惜)

Josef 说自己的表现形式可能显得简单粗暴,那是因为他的童年成长环境,是在纳粹统治的阴影之下。

He suggested that the emphasis on discipline in the Nazi era, during which he grew up until the age of ten, might have influenced his views about decency and good behavior.

(纳粹的价值观影响了他的价值观呵呵)

Josef 的律师也将他描述成一个非常关心女儿的父亲,一个勤奋的居家男人。毕竟要维持两个家庭,需要花费大量的精力和金钱(a caring man, who spent time and money maintaining both of his families)。他曾经给地牢的孩子们带下去过一棵圣诞树,他还会给孩子们买课本。

他甚至送给孩子们一只金丝雀。

律师说,看,这只金丝雀都活了下来,说明地牢里的条件根本没有很差嘛!(he said that the canary's ability to survive was proof that the air in the cellar could not have been that bad after all)。

Josef 的妻子 Rosemarie 拒绝了检控官让她出庭作证的要求,只有Elisabeth 的哥哥 Harald 提供了录像证词。

Harald 比 Elisabeth 大 4 岁,从小也是被Josef殴打长大。他和妹妹十分亲近,Elisabeth 曾经与他分享过许多童年的秘密。其中包括在她 11 岁之后,就经常遭受父亲性侵的事实。

Elisabeth 告诉他,Josef 会趁着夜深偷偷摸进她的房间,压在她的身上试图侵犯她。她拼了命的反抗,为了不让别人听见,Josef 只好放开她,然后当着她的面手淫。她还会在自己的枕头下发现他特意留下的色情杂志。

这样的生活一直持续到她 16 岁,她再也忍受不了,才设法逃离。

Elisabeth和孩子们并没有出庭作证,但是她之前花了 4天的时间,录制了长达 11 个小时的证词。但是这 11 个小时的证词如此的令人震撼痛苦,没有人能一口气从头看到尾。

当天的法庭有 8 个陪审员出庭,包括 4 位女性和 4 位男性。法官特许陪审员可以每次只观看 2 个小时的长度。法庭现场有医生和心理咨询人员随时待命。法官还额外挑选了 4 名候选陪审员,以防有特殊情况发生。

为 Josef 做心理评估的医生也出庭作证,陈述了她的评估结论。她说 Josef 的心理就像隐蔽的火山,下面有着奔涌的岩浆,那些岩浆就是他的邪恶欲望,而他没有任何能力或者企图来控制这些欲望的喷发。

所以如果他回到社会上,绝对会再次犯罪。

而与此同时,Josef 还对心理医生表示,他其实还抱有期望,能回去接着和老婆共度余生。因为说到底,他是个居家男人。

在开庭后的第二天,Elisabeth 化妆来到了法院。Josef 远远的看到了她。当时的场景大概给了他极大的冲击吧,之后他决定改变自己的立场,对所有罪名都认罪。2009 年 3 月 19 日,法院宣判,Josef 被判所有罪名成立。最后被判处无期徒刑,他将在 15 年后有机会获得假释。

也就是说,在 2023 年,他就有机会申请假释了。

16

这个故事并没有在审判后结束。

在Josef 被捕后,他的妻子Rosemarie立刻从意大利飞回了奥地利,见到了被囚禁了 24 年的女儿,两个女人哭倒在彼此的怀里。这个时候她们俩从外形上来看,Elisabeth 甚至显得更为苍老。

在审判后,Elisabeth 带着 6 个孩子和 Rosemarie一起搬到了当地的一家收留所临时居住。政府给他们提供了新的身份,他们可以选择用新的身份继续生活下去,从而躲避开世人和媒体的关注。

但是改换身份并不解决根本的问题。

在接受了紧急抢救之后,在医生和妈妈的精心照料之下,2008 年6 月 8 日,Kerstin从植物人状态苏醒过来,逐渐脱离了危险,但这并不意味着她就恢复了健康。在身体的缓慢重建过程中,Kerstin也承受着巨大的精神压力。她会紧张的拉扯自己的头发,护士在她的床下发现被拽下来的大把大把的头发。她还把自己的衣服剪成一条一条的碎片,用马桶冲走。

Elisabeth 和一直生活在地下室的三个孩子在走出地牢之后,必须要接受来自外界的巨大冲击。她和三个孩子一方面要接受物理治疗,帮助他们的眼睛一点点适应自然光亮,还需要接受心理治疗,他们习惯了生活在狭小的空间里,现在来到了地上,住在正常的房子里,这额外的空间给他们带来意想不到的压力。

治疗师们要帮助孩子们学会许多简单的行动,比如上下楼梯,比如在浴室里冲澡,接受热水从头顶淋下。而每个孩子对洗澡这样简单的事情的接受度也各不相同,有的孩子会要求不停的洗,一天洗十次,而另一个孩子会坚决拒绝洗澡,一个星期也不肯踏进浴室一步。

最大的男孩子Stefan 因为在发育过程中受到空间限制,在地牢里不能直立行走,所以他永远也不能直起腰正常走路了,医生说,他的身体脊椎还存在更多的隐患。

最小的 Felix 尤其特别害怕,身边稍微有一点儿动静,他就会惊跳起来,有时候晚上他只有躲进衣橱里才能睡得着。半夜惊醒的时候,他会紧紧抓住妈妈的衣服,要求反复检查床底下是否藏着人。

孩子们的神经都处于高度紧张的状态,有时候灯光亮度的变化,或者远处传来关门的声音,都会让他们立刻感到惊恐不安。每个孩子都被诊断患有惊恐性障碍(panic disorders)。

他们都严重缺乏维生素 D,都有不同程度的失眠症状。他们毫无例外都有发育迟缓,有的还出现身体骨骼发育畸形的情况,他们稍微走上十几米就会体力不支,大脑也完全没有方向感和定位感,这使他们始终处于混乱和惊恐的状态。

而那三个被带到“楼上”和“祖父母”一起生活的孩子,也并没有幸运到哪里去。

虽然他们的生活条件比“楼下”的哥哥姐姐和弟弟似乎要更好一点,但精神上的损害同样巨大。

一方面Josef 用他所谓的纳粹理念对孩子们进行管教,他在家里对待家人的方式,用“严苛” 这样的词来形容都显得过于温和,这三个孩子也都没有逃脱过他的毒打。另一方面,这几个孩子对为什么选中自己生活在“楼上” 感到十分困惑,对自己没有跟其他兄弟姐妹们一起受苦,感到极其的内疚。

同时,他们还要接受自己的“祖父”其实是自己的“亲生父亲”这样的残忍事实,还要推翻之前“祖父” 所说的妈妈抛弃了他们这样的谎言,接受妈妈现在回到了自己的生活当中。他们学着接受与“楼下”的兄弟姐妹们相处,学着跟妈妈熟悉起来,但那过去的十几年依然是无法填补的空白。

所以他们也必须接受定期心理治疗,帮助他们填补这些情绪黑洞。

而更糟糕的是,除了这些可以慢慢治疗调理的外在症状,因为近亲生育,他们都存在基因上的缺陷。这些缺陷将伴随着他们终生。

17

其中Elisabeth 自己的痛苦最为深重。

与孩子们不同,她被关押的时间最久,而在生命的前 18 年,她曾经品尝过自由的滋味,知道外面的世界是什么样。这种对比和落差是日夜吞噬她的恶魔。

被亲生父亲奸污和禁锢,殴打虐待,并不是她遭受背叛的全部。她同时也被其他的亲人背叛。

在Josef 被捕后,一直有舆论在问,这过去的 24 年,真的没有人第二个人知道Elisabeth 的遭遇吗?

她的妈妈难道从来没有追问过她的下落?从来没有怀疑过从天而降的小婴儿们是怎么来的?从来没有焦虑过女儿过得是不是好?

在开庭后,Rosemarie也拒绝了检控官要求她出庭作证的建议,她不愿意对丈夫“落井下石”。

很多人都觉得,这一切真是不可思议。

一个母亲怎么可能对自己的女儿神秘失踪 24 年,甚至包括之前的被猥亵,都一无所知?

Rosemarie 坚持声称,她的确是什么都不知道。

她的律师说,Josef 是一个非常强势粗暴的丈夫,在家里一言不合就打老婆。所以Rosemarie对他处于一种绝对服从的状态,他说什么,就是什么。从来不追问,从来不怀疑,从来不反抗。

她温顺服从的为了他生育了 7 个孩子,她只管把这些孩子带到人世上,可能可以保证给他们吃饱饭,也许能给他们提供基本的温饱,剩下的就听天由命吧。

所以她不知道 Elisabeth 从 11 岁起就被丈夫侵犯猥亵,也不知道为什么她会忽然离家出走,不知道她怎么会忽然“信仰了邪教”,不知道她什么时候“神秘的出现把孩子丢在家门前”。

老实讲,我觉得很难说她是真的“不知道”,还是“不想知道”。

但拒绝出庭作证这一个举动,已经鲜明的表示了她的立场,在女儿和丈夫之间,她看起来“两不相帮”的态度,其实是更加倾向谁。

2008 年 7 月,Elisabeth 正式要求 Rosemarie离开他们的住处。但是她允许三个在“楼上”长大的孩子定期探望 Rosemarie.

Rosemarie 在丈夫坐牢后,现在一个人住在一间公寓里。

18

和孩子们一样,Elisabeth 也必须接受心理和身体上的各种治疗,医生说,经过 24 年的禁锢和虐待,她还没有疯掉,这真是一个奇迹。

她的身上有一种非常非常强大的力量,这种力量支撑着她度过这黑暗绝望的 24 年。虽然失去了 4 个孩子,她却设法保护了剩下的三个孩子。

为了让孩子们心灵上获得平静,她允许孩子们相信小小的地牢就是世界的全部。她竭尽全力给他们提供有限的教育,教导他们读书认字和书写。无论是警方还是医生,都被她和孩子们亲密相连的感情所震撼。孩子们对她有无限的无条件的信任和依赖。

她就是小小地牢里的一道光。

在回到地面上后,她也不断的给孩子们巨大的鼓励,鼓励生活在地下的孩子们去学习和接触新的世界,教他们游泳,带他们在室外玩耍,拥抱阳光。她也耐心的接纳了生活在“楼上”的三个孩子,作为他们的妈妈,一点点弥补他们失去妈妈陪伴的岁月。

Elisabeth 很快的学会了开车,她毫不费力的考到了驾照。她带着孩子们参加夏令营,去爬山,去消防站参观。带着他们去逛街,买衣服。她还会陪着孩子们一起玩电子游戏。

她用自己的存在告诉孩子们,只要妈妈在,一切都不用怕,都会好起来。

2008 年 5 月的时候,Elisabeth带着孩子们做了一张海报。在海报上,她和孩子们感谢人们的关心和支持。

"We, the whole family, would like to take the opportunity to thank all of you for sympathy at our fate. Your compassion is helping us greatly to overcome these difficult times, and it shows us there also are good and honest people here who really care for us. We hope that soon there will be a time where we can find our way back into a normal life."

(我们全家想感谢所有人的支持和同情。你们的支持给与了我们极大的鼓励和帮助,让我们能度过这艰难的时刻。而且也让我们看到,世界上还有好人和诚实的人们,真切的关心着我们。我们希望很快能恢复到正常的生活状态)

但是事情永远没有那么简单,恢复正常的路途总是漫长而艰辛。医生说,即使是如此坚强的 Elisabeth 在治疗过程中,也经历过多次崩溃。只不过每一次,她又站起来,为了孩子和自己的未来,继续坚持下去。

“I have rarely seen such a strong woman. I wouldn’t be surprised if she had superhuman powers.”

Elisabeth 和孩子们被送到一个村庄生活,这个村庄的名称被警方严格的保密,媒体也只允许称之为“Village X”。

村庄里的人都知道 Elisabeth 和孩子们的经历,他们友好温暖的接纳了这家人,而且都以保护他们为己任。任何来自村庄以外的陌生人,很快就会被发现,然后被村民们驱逐。

2009 年的时候,Elisabeth 的医生发布了一个消息。

她与自己的保镖 Thomas 坠入爱河。Thomas 比她年轻 23 岁,但是两人建立起了非常稳固的感情基础。不久后,Thomas 搬进了他们的住处,和Elisabeth 以及孩子们一起生活。

医生说,爱情帮助 Elisabeth 更加迅速的从创伤中恢复。

“This is vivid proof of love being the strongest force in the world.”

(爱情是世界上最强大的力量,这就是最好的证明)

经过医生的批准,Elisabeth 逐步减少了心理治疗的疗程,这意味着她在慢慢的恢复正常。医生说,“She lost the best years of her life in that cellar; she is determined that every day remaining to her will be filled with activity. (虽然她失去了生命中最好的年华,但她决心在接下来的每一天都要过的有意义。)”

近期 2019 年的一篇报道说,Thomas 和Elisabeth 还在一起,他就像孩子们的大哥哥一样,给他们保护和陪伴。

Elisabeth的人生从 42 岁的时候又重新开始。

19

那间囚禁 Elisabeth 和孩子们的地牢,为了以防有其他的“犯罪分子”会把这个地方当做“圣地”崇拜,在若干年后被政府填满,但是地牢之上的建筑,被转卖后重新装修,再次作为公寓出租了出去。

因为装修很新,价格又不贵,性价比高,很快就被趋之若鹜的租客们预定一空。

老公去坐牢后的 Rosemarie 靠退休金和售卖手工制的背包和画作为生。

2017年时,两名工人在一所房子的下面,发现了一处十分类似的地下室。而这所房子也属于Josef的名下。

这房子也是由 Rosemarie 负责打理,平时作为公寓出租,房子还有个名字叫“Seestern”,翻译过来就是starfish。

这个房子现在还有租客住在里面,但是租客表示从来不知道房子居然有隐藏的地下室。

更令人惊奇的,是即使在Josef 被捕后,警方也没有正式搜索过这处房产,直到近 10 年后,这个地下室才得见天日。

这所房子在Josef 名下时,曾经有过 2 次火灾。之后他重新修建了这所房子,大概就是在这个期间,他偷偷的修了地下室。

Josef 本人当然还在坐牢。2017 年,他花了 400 多美元,申请正式的改姓,从 Fritzl改成Mayrhoff。

公开的说法是因为他有牢友假冒他的名字,建了一个 Josef Fritzl 交友档案。他气不过跟这个牢友打了一架,然后牙齿被打掉了。

但是更大的可能是因为他也知道自己臭名昭著,想通过改姓来躲过公众的关注。

不过这并不意味着他真心知道害臊,2019 年他接受了一名记者采访,在采访中他说,你看看牢里的其他人,没准儿他们家地下室也关了人(意思是,自己的罪行也没什么了不起的)。

据说他已经出现了老年痴呆的症状,说自己已经不想活了。

Josef Fritzl 的案子在全世界都引起了极大的关注,奥地利总理Alfred Gusenbauer 表示说,这事儿影响了奥地利的国家形象,所以他计划要推动一个新的形象工程,来挽回奥地利的国际名誉。

一个入室强奸的罪犯,仅仅被判了一年半。出狱后依据法律,犯罪历史被销的一干二净。他能改头换面伪装成个正经人,他的隐私和个人权利被保护的好好的,还能光明正大的领养婴儿。

如果不是 Kerstin 病的太重。如果不是她已经 19 岁,难以处理。也许Elisabeth 和孩子们还依然被禁锢在那个小小的地牢里。

也许他们被囚禁的时间就不是 24 年,可能是 34 年,44 年。

如果 Josef 在外面出了意外,生病了,被车撞了,老死了。也许永远不会有人发现 Elisabeth 和三个孩子还被关在地牢里,他们只能缓慢的被活活饿死。

如果不是因为早夭的Michael,Josef 最多被判的刑期,不会超过 20 年。

算上假释,也许没几年他就能出来了。

一边是在地牢里被强暴被殴打,屈辱煎熬的 24 年,一边是国家监狱里有吃有喝还能溜达散步的15 年就可以申请假释的“无期”徒刑。

你们说说,奥地利的国家形象该如何恢复呢?

20

负责这个案子的警探说,从来没有见过一个象 Josef 这样的罪犯。他看起来彬彬有礼,人模人样,可是内心腐败黑暗,完全不能称之为是个“人”。他是个完全没有人性的动物。

有的人说,他大概是天生的恶魔。

我觉得这个又回到了那个一直无法回答的问题:邪恶到底是先天的,还是后天造就。

Josef 在面谈中一直坚持说,自己是天生的。身体里就是有这样一股邪恶的力量,驱使自己必须要去伤害,强奸别人也是源于自己内在的无法控制的冲动。

他曾经做过一份坦白的证词,在这份证词里,他讲述了自己的历史和心路历程。这份证词经他自己本人的要求,被交给媒体发布,因为他不希望媒体和外界简单的将他描述成一个魔鬼。

他认为自己是个被误解的人。

这里我大致的翻译一下他的这份自白书。

“我出生于一个贫穷的家庭,我的父亲是个无赖,他总是惯性出轨,所以在我四岁的时候,我妈把他踢出了家门,她这个决定做的特别对,那之后,就剩下我们俩了。”

“我妈妈是个特别坚强的女人,她教会我什么是纪律、秩序和勤奋。她给我提供了很好的教育机会,她自己也特别努力的工作,为了支撑这个家,她什么都肯做。”

She was as strict as it was necessary. She was the best woman in the world. And I was her husband, in some way. She was the boss at home, but I was the only man in the house.

“她在该严厉的时候特别严厉,她是我见过的世界上最好的女人。从某种角度来说,我才是她的丈夫。她是家里的老大,而我是家里唯一的男人。”

“我妈是个非常体面正派的人,我爱她的一切。我非常的爱慕她,非常非常的爱慕她,但是我并没有干出什么越格事儿来。”

“当然,也许吧,我曾经幻想过和她之间发生点儿什么。但是我很顽强,几乎和我妈一样顽强,所以我压制住了自己的欲望和冲动。”

“之后我长大成年了,开始跟女人约会,尝到了女人的味道。我认识了Rosemarie,她跟我妈没有一丁丁点儿相似的地方,不过,我觉得她们也有一点共同之处。

当然她也很棒,不过棒在不同的地方。她比我妈要害羞得多,而且她更加软弱。”

“我一直很想要个大家庭,我从小一个人长大,非常孤独,大家庭的话,孩子们就会有伙伴一起玩。我从还是个小孩儿的时候就梦想长大了生育很多孩子,Rosemarie一看就是个好妈妈的材料,所以我毫不犹豫的娶了她。

说句真心话:我一直很爱她,而且我会永远爱她。”

“关于 1967 年那次强奸那个护士,我不知道为什么我会做出这种事,我唯一能说的就是,我真的发自内心的想做一个好丈夫,一个好父亲。”

I admit I have always valued decency and good behaviour. I grew up in the Nazi era and strictness and discipline were very important then. I have probably subconsciously picked up some of that, which is only normal. But I am not the beast the media make me to be.

“我从来非常看重体面和守规矩。我成长于纳粹统治时期,严厉和纪律在那个时候是非常重要的事情。我可能是潜意识的受到了他们的影响,这不是很正常的事吗?但是我绝对不是媒体所试图渲染描绘的那种禽兽。”

“大概是 1981 年或者是 82 年的时候,我开始把一个房间改造成一个封闭的单间。我买了很结实的铁门,水泥,然后安装了一个电子遥控器,只有特定的密码才能开启这个门。”

“我把这个防空室装上了隔音层,然后安装了一个洗脸池,一个厕所,一张床,一个灶台,搬进去了一个冰箱。这个防空室本来就通电。所以万事俱备。

这是属于我的小天地,而且只属于我一个人。所有的人都知道它的存在,但是所有人也都知道,只有我才能进入这个领地。我的妻子,孩子,租客们,都明白这一点。所以没有人敢问一句,更加没有人敢靠近。”

“当有人流露出好奇时,我只是解释说,那是我的私人工作室,里面有许多重要的私人文件,是我的工作需要。这个解释就够了,没人会试图挑战我。”

“对于Elisabeth,自从她进入青春期后,就不肯服从管教了。她整夜在酒吧流连,抽烟喝酒。我只是想把她与这种邪恶的世界隔离开,拯救她。我试着帮她找个服务业的工作,可是她不肯好好工作。她离家出走两次,跟坏人们混在一起,每次我把她接回家,她都要再次逃跑。

所以我必须要采取行动。

我必须要修建一个地方,能困住她。就算必须使用暴力也在所不惜。我需要拯救她,哪怕给她带上手铐,或者捆上狗链,这样她就没有逃跑的机会了。这是一个死循环,一个没有出路的循环,但这是为了她,不是为了我。”

“在囚困她的时候,每过去的一天都令我的生活日益疯狂。我的确考虑过是不是该放她出来算了。但是我没法做这个决定,在犹豫之间,每过一天都变得更加沉重。

我也很害怕会被逮捕,害怕被我的家人和外面的人发现我都干了些什么。所以我一直推迟着放她出来的日期,随着时间推移,最后我发现已经不能再把她放出来了。太迟了。”

“我不是个会性侵孩子的男人。只是后来...她在下面,和她发生性关系的念头变得越来越强烈,变得完全无法遏制。我知道她不喜欢我对她做的事,我知道我在伤害她。

但是最终,这种品尝禁果的欲念实在是太强烈了,强奸她已经变成了一种无法克服的心瘾。”

“事实上,我的确想和Elisabeth 一起生儿育女。Elisabeth一开始很害怕生孩子,但是我给她带了一本生育的书,这样她就可以学着给自己接生。我还给她准备好了毛巾,消炎药和尿布。

I was looking forward to the offspring. It was a beautiful idea for me, to have a proper family, also down in the cellar, with a good wife and a couple of children.

我很期待和她一起建立家庭,如果在楼下也能有一个完整的家庭,有一个好老婆和几个孩子,这不是特别美好吗?

我为她做好了一切准备,每次离开防空室的时候,我都设置了定时器,这样就算我没能及时返回,防空室的门也会自动打开。如果我死了,Elisabeth 和孩子们也能重获自由。

在2002 年最小的孩子出生后,我甚至给 Elisabeth 买了一台洗衣机,这样她就不用在水池里手洗衣服了。”

“我的确知道过去的 24 年我所做的是不对的,我肯定是疯了才会做出这种事来。但是在地下室拥有第二个家庭对我来说,真的是很正常很顺理成章的梦想成真啊。”

“Elisabeth 把家照顾的很好,我也竭尽全力的提供了我能付出的一切。我每次下去的时候,都会给她带花,或者会带上玩具和书本给孩子们。我还会在Elisabeth 做饭的时候,陪孩子们一起看冒险电影,然后我们全家人坐下来一起享用晚餐。”

“我一直想把Elisabeth和孩子们带上来,我越来越老了,也逐渐的变得迟缓,我知道不久的将来,我可能就无力再给我的第二个家庭提供任何帮助了。本来Elisabeth 答应了,她出来之后会告诉警方和世人,她和孩子们被邪教控制,关在一个秘密地方。

我当然希望Elisabeth 能这么说,虽然这个希望不确定,的确存在Elisabeth和孩子们背叛我的风险,但Kerstin 的病让我别无选择。”

“至于控制他们,这其实是很简单容易的事情。我根本不需要过多的采用暴力或者武力,Elisabeth 和孩子们已经非常自然的服从我,接受我是一家之主。他们从来不敢攻击我,而且他们也知道,我是唯一一个知道进门密码的人,除了我,没有人能解救他们。

我只跟他们说过一次,如果他们试图破解这个门,他们就会被电死。这就足够了。”

“从外人的眼里看来,我大概是个禽兽不如的魔鬼吧,但是我只想要救赎。”

翻译这段自白书的过程中,我停下来好几次。能骂脏话吗?如果不能那我什么都不想说了。

这篇自白书有许多地方一看就是扯淡,但也可以窥到一些他的心态,和举动的成因。

他对自己的母亲有着一种非常复杂矛盾的心理,他对她感到畏惧又敬仰,爱慕又痛恨。她对他来说,同时是母亲,又是潜意识的爱人。

在他早年的人生中,母亲是占据完全主导地位的女人,同时他成长环境中“男性强权”的理念又根深蒂固。所以他少年时期被母亲的强势所压制控制,成年后就从心理和生理上进行极端的“反抗”。

虽然在自白书中,Josef 说自己对母亲仅仅存在想象中的性幻想,但谁也不知道事实生活中,他曾经看到过什么做过什么,或者曾经被做过什么。

也许出于畏惧,他从来没有真正的走出性侵犯的那一步,而是把这种欲念发泄到了Elisabeth 的身上。但是囚禁母亲的20 年里,曾经发生过什么,只有天知道。

他在自白书中竭尽全力的洗白自己的行为,把自己描述成心怀善意但是一时糊涂的男人。一方面他反复说他知道自己做的是不对的,但另一方面又拼命表示自己已经尽力了,已经做得很好很负责任了。这种分裂的心理非常典型。

也许他的身上有着与生俱来的邪恶,但我相信,他的邪恶与他的童年经历不可分割。

21

我写这个这个案子写的非常难受。这种难受无法用语言来形容。

当初导演让Brie Larson 主演"Room",我后来翻出她和Elisabeth 的对比照,还真颇有些相像。

只是现实生活中发生的真实事件,比电影中描述的要悲惨上不知道多少倍。电影结束后大家走出电影院,迎接的就是艳阳和正常的生活,而现实生活里的 Elisabeth 和她的孩子们,在故事之外,还要继续面对那些无法回首的过去,还有数不清的未来挑战。

唯一可以慰藉的,是令人敬佩的Elisabeth,她真的是一个伟大的女性,了不起的妈妈。

难以想象她的身体和心灵里隐藏了多么强大的力量,能支撑她度过那 8 千多个日夜。在那样艰苦的条件下,她还能有满满的爱给孩子们,让他们尽可能的平安成长。

孩子们不幸的出生在阴暗的地牢里,却幸运的有这样一位伟大的妈妈。

有的时候,人生不可避免的会遇到挫折,会发生悲剧。困难的是如何接受,然后度过去。我一直在想医生说的话,她需要有多么强大的神经,才坚持下来 24 年没有疯掉。有的时候,疯掉反而是种解脱。

她的心里一定有着光。我想,这才是最重要的。

这个悲惨的案子走到最后,虽然并不知道将来 Elisabeth 和她的孩子们还会遇到什么样的事,会经历什么样的反复,但是看到她顽强坚持下来的过去,你就会有信心,她会有力量和决心能把未来的人生过得美好。

这是这个案子中最明亮的一抹色彩,也是应该能照亮许多人一生的信念。

References:

- 'The urge to taste forbidden fruit was too strong'

- Josef Fritzl's daughter's secret new life revealed 10 years after he was jailed

- Josef Fritzl's daughter's secret new life revealed 10 years after he was jailed

- Mother and six children held in underground room for 24 years see outside world for first time- the Fritzl case

- The Horrifying Story Of Elisabeth Fritzl — Who Spent 24 Years In Her Father’s Prison

- Exclusive: Cellar girl Elisabeth Fritzl built her own dungeon

- Monster told his captives he'd gas them if they tried to escape

- Josef Fritzl delayed sick daughter's hospital trip until wife's holiday

- 'No one will believe me': First words of daughter kept captive for 24 years by evil Josef Fritzl are revealed

- The Family Man of Amstetten: Double life of a pillar of Austrian society

- Dark secrets behind Josef Fritzl's kidnap and rape of his daughter 10 years

- FREE TO LOVE Josef Fritzl’s daughter Elisabeth, 52, finds love with bodyguard, 29, assigned to protect her after 24 years locked in evil dad’s rape dungeon

- Inside Josef Fritzl's dungeon 10 years on: House of Horrors cellar where daughter was kept as sex slave for decades

- Josef Fritzl trial: court hears daughter's account of cellar ordeal