Wunδεrλusτ

The Road Not Taken

正文

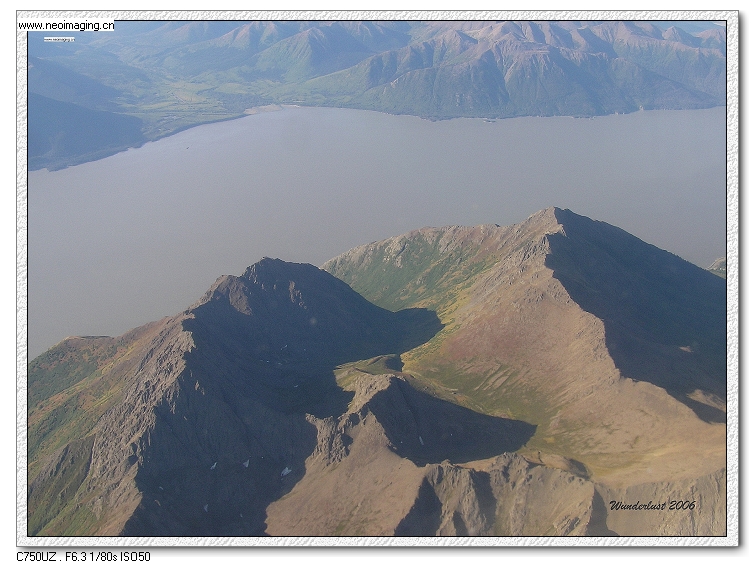

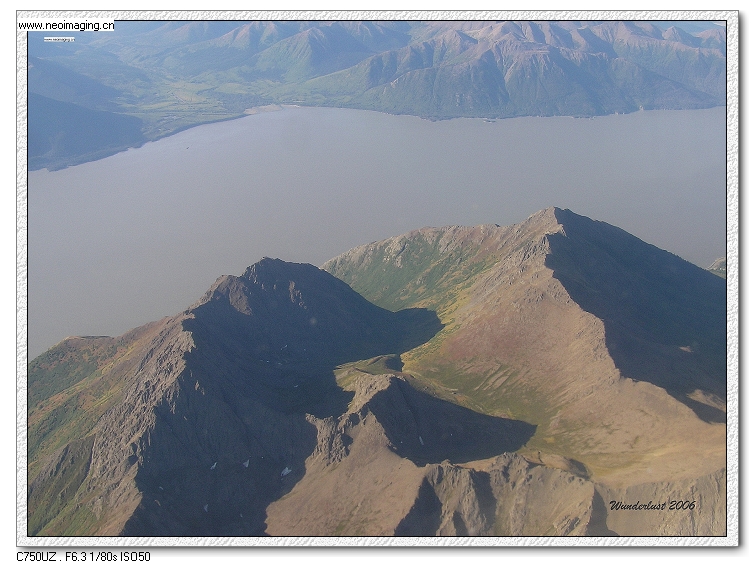

航线几乎是贴着Turnagain Arm往安卡略奇走(Anchorage, AK),机身下, Seward公路傍着Chugach山脉蛇行南下走向Prince William湾,只有飞安市,我才会破例赶早班航班,并放弃走道座位的自由,挑个靠窗的座位看风景。

1. 航拍Turnagain Arm和Chugach山脉

印象中Turnagain Arm 永远是一湾浑浊的泥浪,冰川上下来的水,席卷了一路沙土,在入海前,多半都被它那著名的涌潮堵在这个”臂”弯里汇合了。顺着这条”胳膊”往西北走,就是库克湾和安市,从空中看,库克湾和Chugach山脉就象北方汉子的左膀右臂,紧紧拥抱着安市这个依山傍水充满野性的城市。

2. Seward公路/Turnagain Arm

3. Turnagain Arm

每次飞越机场边上的那片桦树林,D端着提琴的身影就会倔倔的在我眼前闪动,总觉得他有点神似阿拉斯加航空公司飞机尾翼上的爱斯基摩人头像。有时侯,他那被北方夏天的白夜晒得通红的面容会在不意中晃到我眼前,好像在说:“嘿,我过得不错。” 但愿他过得不错!

我认识D是从他的那双大脚开始的! 那时, 我和许多来自本土48州的游客一样,着了魔似的迷上了阿拉斯加的三样宝:麦金利山, 北极光,和被我称为“铁扇公子” 顶着扇形角的公麋鹿。那倘去安市, 下了飞机不去旅馆却先直奔环抱安市海岸线的Tony Knowles Trail。这条小道从市中心一直蜿蜒伸展到飞机场边上的Point Woronzof,专供人们冬天越野滑雪夏日骑车散步, “铁扇公子” /“公主”(麋鹿) 爱在小道两边的桦树林里出没。小道几乎一直沿着库克海湾走, 隔岸相望耸立着一群雪山: 睡美人之称的苏茜娜山(Mt. Susitna )名符其实象个侧卧的美人,骄傲的麦金利却总是喷云吐雾在云层后高昂着头,轻易不露面, 还有别名”达纳李夫人”(Denali’s Wife - 注1) 的Mt. Foraker和”丈夫”麦金利相依相随常一同出没于云雨中。

注1: Denali's Wife - 土著印第安人称麦金利山为Denali, 意为“The Great One"。

4. 一月,睡美人Mt Susitna苏醒的那一刻 -上午10:53

5. 暮色下即将安寝的睡美人Mt Susitna (Lake Hood水上飞机场)

那个秋雨乍晴的下午, 我风风火火的一头扎进了Tony Knowles Trail上的地震公园 (Earthquake Park),不大的停车场静悄悄的,我把车停在了一辆紫红色的卡车边上,下车时没留神,脑袋差点撞上了隔壁卡车驾驶室窗口突出的什么东西, 抬头再看,却见两只大脚在我面前有节奏的晃动着?! 循着那大脚往上看去, 是一位60开外的大汉, 身体斜倚在驾驶室里, 两只脚却架在车窗上, 黑里透红的笑脸,正友好的冲我点头打招呼呢。

他的脸半冲着海湾, 微眯着眼睛, 午后的秋阳透过车窗肆意的撒在他身上脸上,一丝笑意时时在他唇边眼角的皱纹里荡漾开来, 他满足的神情令我想起吃饱喝足后眯着眼睛晒太阳的Husky, 似乎他不是把高大壮实的身躯塞在那窄小的车驾驶室里,而是舒坦地歪倒在他家客厅的沙发上欣赏海景。

他头上戴顶许多游人都会买作纪念品的棒球帽, 深蓝色底带金色的北斗七星 - 阿拉斯加州旗的图案, 帽子略嫌小,看去更象是顶在他的大脑袋上, 随着他身体的倾斜越发滑向一边,短触灰白的鬓发硬轧轧的从帽下密密麻麻的钻出来。

一把提琴静静的躺在他宽大的肩头, 褪色斑驳的琴壳, 一如主人的满面风霜。他粗大的手指按着琴弦,弓在弦上,却似乎并不急于用琴声打破这一刻的宁静, 水波轻声拍岸的节奏中, 我恍惚可以听到他粗声的呼吸。

我注意到他的鞋底已经磨得快看不出原有的槽纹了,鞋跟上不知从哪儿嵌来几颗小石子,这双踏遍山野海滩的大脚, 此刻正不安分的抖动着, 仿佛酝酿着某种旋律。

我就这样“从脚到头”的认识了D!

6.

意识到我是在近乎失态的直盯着这个阿拉斯加人了,我走到坡顶的木栏杆边, 从这里可以远望安市中心那些和北美许多城市一样千篇一律的高楼,玻璃躯壳在阳光下发出刺眼的反光,下城背依的Chugach群山,象是安市的屏障,却让那些楼群显得卑微,时时提醒人们这本是个野性的城市。其实在安市都市和旷野的界限本来就很模糊,这里离城中只举步之遥, 却完全是另一个世界。

7. 从地震公园远眺Anchorage下城

初秋的风从海湾上吹来, 象孩子凉凉的小手轻拂在脸上,虽有些凉意,却依然带着些许温柔。空气中静静地飘动着这一带特有的海腥味夹泥土味 - 我们脚下就是库克湾的沼泽海滩, 低潮时,露出一片海藻泥潭。海湾里不见一条船影, 微风在海面划出深蓝色的细摺, 水波低声喧哗着不紧不慢的推向岸边。满坡的火镰草 (fireweed) 早已没有了夏日里梦幻般的粉色,只剩下灰白的花絮没精打采的挂在光秃秃的细杆上,任阵风吹起,恼人的粘着人的身边脚下游荡着。

停车场里空空荡荡,只我们两辆车,毕竟已是9月中旬,再有两周也就该下初雪了,本土的游人大多已回家。安市对多数游人来说,只是个交通中转站,即便在旺季,地震公园也谈不上是个热门景点。1964年那场9.2级的大地震,改变了阿拉斯加沿海许多城镇的版图,但随着岁月推移,地震公园早已名不符实,不细看找不出多少当年那场灾难的痕迹了,大自然自我愈合创伤的本领似乎比人类要高明许多。

身后传来脚步声,D收起架在车窗上的脚出了他的” 客厅”,他走到我身边, 有一搭没一搭的说: “好天啊, 下了快十天的雨了,可算停了!"我运气真不错! 我惦着我的麦金利, 顺口问他是否能从这里看到我最想见的夕照麦金利。

D并没有直接回答我的问题,却转身去车里掏出个牛皮大信封,从那个边角有些磨损的信封里抽出一漯照片,他关节粗大的手指有些炫耀却又急迫的在我眼前翻动着一张张阿拉斯加的景色:雪山前的一群秃鹰,挂在海滩上成排的一人多高的比目鱼,雪原上划过夜空诡异神秘的绿色北极光, 当然还有落日余辉中粉色的麦金利雪峰!

“美吧?” 他象是读出了我目光中的贪婪。

“你照的?太美了!” 我由衷的赞叹着。

接下来,他却突然飞快地说:“30元, 你要想要的话,我可以把这一套卖给你。”

?! 这太突兀了, 要知道这不是在纽约或旧金山风景区的街头啊!我从没想到会有人这么着在这阿拉斯加的旷野里野生动物出没的地方兜售他的照片!

我无意买他的照片, 心里多少有点不安。D倒是一副无所谓的样子,丝毫也不显得失望。我虽然很想知道看夕照麦金利的最佳位置,这时却觉得再追问有点抢镜头之嫌。D笑嘻嘻的说:“从下面来的吧?这里看不到麦金利,去Point Woronzof 吧,今晚我们运气好的话,还是大有希望看到麦金利的, 我再过一会儿也要去那儿了。” 他顿了一下,舞着一只大手强调说:“夕阳下’大山’出来转游的时候,是任何美景都没法和他相比的呀!” (When the Big One comes out to play at sunset, there is nothing like it!)

我估量着离日落时间还早,打着如意算盘去International Blvd上买个外卖去Point Woronzof吃我的日落晚餐。于是和D暂时告别,他从车里探出半个身子, 看着我几乎是半喊着说:"See you at sunset!” (日落时分见!)

待续

谢谢阅读!

原创,未经许可,请勿转载!

请阅读更多阿拉斯加系列的博客文章>>>

不见北极光 (1)-阿拉斯加冬日行

不见北极光(2)-雨果的生日

不见北极光 (3) - 老人与海

1. 航拍Turnagain Arm和Chugach山脉

印象中Turnagain Arm 永远是一湾浑浊的泥浪,冰川上下来的水,席卷了一路沙土,在入海前,多半都被它那著名的涌潮堵在这个”臂”弯里汇合了。顺着这条”胳膊”往西北走,就是库克湾和安市,从空中看,库克湾和Chugach山脉就象北方汉子的左膀右臂,紧紧拥抱着安市这个依山傍水充满野性的城市。

2. Seward公路/Turnagain Arm

3. Turnagain Arm

每次飞越机场边上的那片桦树林,D端着提琴的身影就会倔倔的在我眼前闪动,总觉得他有点神似阿拉斯加航空公司飞机尾翼上的爱斯基摩人头像。有时侯,他那被北方夏天的白夜晒得通红的面容会在不意中晃到我眼前,好像在说:“嘿,我过得不错。” 但愿他过得不错!

我认识D是从他的那双大脚开始的! 那时, 我和许多来自本土48州的游客一样,着了魔似的迷上了阿拉斯加的三样宝:麦金利山, 北极光,和被我称为“铁扇公子” 顶着扇形角的公麋鹿。那倘去安市, 下了飞机不去旅馆却先直奔环抱安市海岸线的Tony Knowles Trail。这条小道从市中心一直蜿蜒伸展到飞机场边上的Point Woronzof,专供人们冬天越野滑雪夏日骑车散步, “铁扇公子” /“公主”(麋鹿) 爱在小道两边的桦树林里出没。小道几乎一直沿着库克海湾走, 隔岸相望耸立着一群雪山: 睡美人之称的苏茜娜山(Mt. Susitna )名符其实象个侧卧的美人,骄傲的麦金利却总是喷云吐雾在云层后高昂着头,轻易不露面, 还有别名”达纳李夫人”(Denali’s Wife - 注1) 的Mt. Foraker和”丈夫”麦金利相依相随常一同出没于云雨中。

注1: Denali's Wife - 土著印第安人称麦金利山为Denali, 意为“The Great One"。

4. 一月,睡美人Mt Susitna苏醒的那一刻 -上午10:53

5. 暮色下即将安寝的睡美人Mt Susitna (Lake Hood水上飞机场)

那个秋雨乍晴的下午, 我风风火火的一头扎进了Tony Knowles Trail上的地震公园 (Earthquake Park),不大的停车场静悄悄的,我把车停在了一辆紫红色的卡车边上,下车时没留神,脑袋差点撞上了隔壁卡车驾驶室窗口突出的什么东西, 抬头再看,却见两只大脚在我面前有节奏的晃动着?! 循着那大脚往上看去, 是一位60开外的大汉, 身体斜倚在驾驶室里, 两只脚却架在车窗上, 黑里透红的笑脸,正友好的冲我点头打招呼呢。

他的脸半冲着海湾, 微眯着眼睛, 午后的秋阳透过车窗肆意的撒在他身上脸上,一丝笑意时时在他唇边眼角的皱纹里荡漾开来, 他满足的神情令我想起吃饱喝足后眯着眼睛晒太阳的Husky, 似乎他不是把高大壮实的身躯塞在那窄小的车驾驶室里,而是舒坦地歪倒在他家客厅的沙发上欣赏海景。

他头上戴顶许多游人都会买作纪念品的棒球帽, 深蓝色底带金色的北斗七星 - 阿拉斯加州旗的图案, 帽子略嫌小,看去更象是顶在他的大脑袋上, 随着他身体的倾斜越发滑向一边,短触灰白的鬓发硬轧轧的从帽下密密麻麻的钻出来。

一把提琴静静的躺在他宽大的肩头, 褪色斑驳的琴壳, 一如主人的满面风霜。他粗大的手指按着琴弦,弓在弦上,却似乎并不急于用琴声打破这一刻的宁静, 水波轻声拍岸的节奏中, 我恍惚可以听到他粗声的呼吸。

我注意到他的鞋底已经磨得快看不出原有的槽纹了,鞋跟上不知从哪儿嵌来几颗小石子,这双踏遍山野海滩的大脚, 此刻正不安分的抖动着, 仿佛酝酿着某种旋律。

我就这样“从脚到头”的认识了D!

6.

意识到我是在近乎失态的直盯着这个阿拉斯加人了,我走到坡顶的木栏杆边, 从这里可以远望安市中心那些和北美许多城市一样千篇一律的高楼,玻璃躯壳在阳光下发出刺眼的反光,下城背依的Chugach群山,象是安市的屏障,却让那些楼群显得卑微,时时提醒人们这本是个野性的城市。其实在安市都市和旷野的界限本来就很模糊,这里离城中只举步之遥, 却完全是另一个世界。

7. 从地震公园远眺Anchorage下城

初秋的风从海湾上吹来, 象孩子凉凉的小手轻拂在脸上,虽有些凉意,却依然带着些许温柔。空气中静静地飘动着这一带特有的海腥味夹泥土味 - 我们脚下就是库克湾的沼泽海滩, 低潮时,露出一片海藻泥潭。海湾里不见一条船影, 微风在海面划出深蓝色的细摺, 水波低声喧哗着不紧不慢的推向岸边。满坡的火镰草 (fireweed) 早已没有了夏日里梦幻般的粉色,只剩下灰白的花絮没精打采的挂在光秃秃的细杆上,任阵风吹起,恼人的粘着人的身边脚下游荡着。

停车场里空空荡荡,只我们两辆车,毕竟已是9月中旬,再有两周也就该下初雪了,本土的游人大多已回家。安市对多数游人来说,只是个交通中转站,即便在旺季,地震公园也谈不上是个热门景点。1964年那场9.2级的大地震,改变了阿拉斯加沿海许多城镇的版图,但随着岁月推移,地震公园早已名不符实,不细看找不出多少当年那场灾难的痕迹了,大自然自我愈合创伤的本领似乎比人类要高明许多。

身后传来脚步声,D收起架在车窗上的脚出了他的” 客厅”,他走到我身边, 有一搭没一搭的说: “好天啊, 下了快十天的雨了,可算停了!"我运气真不错! 我惦着我的麦金利, 顺口问他是否能从这里看到我最想见的夕照麦金利。

D并没有直接回答我的问题,却转身去车里掏出个牛皮大信封,从那个边角有些磨损的信封里抽出一漯照片,他关节粗大的手指有些炫耀却又急迫的在我眼前翻动着一张张阿拉斯加的景色:雪山前的一群秃鹰,挂在海滩上成排的一人多高的比目鱼,雪原上划过夜空诡异神秘的绿色北极光, 当然还有落日余辉中粉色的麦金利雪峰!

“美吧?” 他象是读出了我目光中的贪婪。

“你照的?太美了!” 我由衷的赞叹着。

接下来,他却突然飞快地说:“30元, 你要想要的话,我可以把这一套卖给你。”

?! 这太突兀了, 要知道这不是在纽约或旧金山风景区的街头啊!我从没想到会有人这么着在这阿拉斯加的旷野里野生动物出没的地方兜售他的照片!

我无意买他的照片, 心里多少有点不安。D倒是一副无所谓的样子,丝毫也不显得失望。我虽然很想知道看夕照麦金利的最佳位置,这时却觉得再追问有点抢镜头之嫌。D笑嘻嘻的说:“从下面来的吧?这里看不到麦金利,去Point Woronzof 吧,今晚我们运气好的话,还是大有希望看到麦金利的, 我再过一会儿也要去那儿了。” 他顿了一下,舞着一只大手强调说:“夕阳下’大山’出来转游的时候,是任何美景都没法和他相比的呀!” (When the Big One comes out to play at sunset, there is nothing like it!)

我估量着离日落时间还早,打着如意算盘去International Blvd上买个外卖去Point Woronzof吃我的日落晚餐。于是和D暂时告别,他从车里探出半个身子, 看着我几乎是半喊着说:"See you at sunset!” (日落时分见!)

待续

谢谢阅读!

原创,未经许可,请勿转载!

请阅读更多阿拉斯加系列的博客文章>>>

不见北极光 (1)-阿拉斯加冬日行

不见北极光(2)-雨果的生日

不见北极光 (3) - 老人与海

评论

边走边摄

2009-03-12 12:36:30

回复

悄悄话

谢谢!好文好照片,为我以后去那儿提供了宝贵的参考。

登录后才可评论.