随随便便

想到什么说什么。

博文

(2020-12-07 00:06:16)

宾馆大楼的窗口里透出点点灯光,有的是从未拉严实的窗帘缝隙里泄露出来的,宾馆入口处的大厅里灯火通明,偶尔有人从旋转玻璃门里进出。“‘朱门酒肉臭路有冻死骨’,你看那哥们,脑袋都快冻掉了。寒冬腊月就为了保护你这个温泉美女,不容易啊。”男的朝大衣哥那里努努嘴说。“------”女的不搭腔。“------”男的也沉默不语。“问你个问[阅读全文]

(2020-12-05 23:56:19)

月亮当空,几片棉絮似的薄云轻轻拂过,月亮上面灰黑色的夜空深邃无底,几颗星星镶嵌在空旷无垠的天空里发出幽幽银光。“这里空气真不错,还能看见星星。现在上海北京夜里星星都看不到了。”男的说。“------”女的不说话。“清澈透亮,看见没有那几颗星星?像你的眼睛一样漂亮。呵呵。”男的说。“你还会让我等多久?”女的说。“什么[阅读全文]

(2020-12-05 00:00:36)

夜里情形大不相同。下午时候阳光普照,温泉每个水池里都人满为患人声鼎沸,现在却静悄悄的不见人影。月光之下对面岩石假山前半圆形的大水池的水面上浮起一层稀薄的蒸汽,哗哗的喷水声让周围显得愈加静谧。与大水池隔一条鹅卵石铺成的小路四五个长方形的小水池一字排开,离开宾馆大楼最远的那个池子里一男一女头斜靠着池边,头部以下的身体都浸在水面下。隔着[阅读全文]

(2020-12-02 06:48:05)

老鼠过街人人喊打,所以老鼠活得憋屈痛苦,惶惶不可终日。猴子当初也是那种情形,人人都爱打他,见他就打,打他让大家开心,成了大家没有成本没有代价的娱乐,所以连女孩都打他。

猴子叫贺国平,为啥叫他猴子我也不知道,但反正都叫他猴子,贺国平只有老师叫。猴子学习一塌糊涂,不知是天生愚笨还是不用功,总之考试没有及格过,而且是不可救药的不及格,除[阅读全文]

(2020-11-27 13:07:05)

一代天才马拉多纳逝去,让人震惊之余深感痛惜!他走得太早了!然而像许多人所说的那样,马拉多纳虽然走了,但他其实是不会死的,他的传奇,他的精神,他的无与伦比的高超球技都永远活在人世间,活在亿万不同国度不同肤色不同语言不同世代的球迷心中。

本人虽然并非足球的热烈粉丝,但却是马拉多纳的粉丝。至今记得当初看他在世界杯上叱咤风云的动人景象。他[阅读全文]

(2020-11-24 23:17:15)

以前电话很少,私人电话几乎没有。也不是绝对没有,高级干部,就是所谓13级以上干部家里有,那个其实也不算是私家电话,因为是公家单位给安装的,属于工作需要,无需自家出安装费,电话月费大概也是公家报销,所以虽然电话是安在家里私人使用,但仍然是“大公无私”的。单位里电话多,每个科室办公室都有,门房传达室里自然也有。单位里通常有个电话总机[阅读全文]

(2020-11-12 05:25:58)

日本有很多色情场所,东京有名的歌舞伎町那里就有很多,店入口处的橱窗里排列着性从业者的相片,都是年轻漂亮的性感女郎,有年轻女孩在店门口人来人往灯红酒绿的小巷路边发传单拉客人,路人要是多看她们一眼,立即就会上来热情拉客。之前在《东京往事》文章里提到过,本人在东京的俩个黑户口中国人朋友曾去那里销魂荡魄过。当时其中一个朋友小毕想体验一下&ldqu[阅读全文]

(2020-11-09 00:10:23)

两千年前后,市里高校合并,好像周边小国被并入旧苏联一样,我们那个名不见经传的一般院校被某著名大学吸收合并,成了那所一流大学的一部分,原来的学校就此不复存在了。教职员工人事关系迁入合并后的大学,旧校址校园被另一所有实力的大学购入成了那个大学的研究生院。赵宏博到了新大学图书馆后经过一段暂时副馆长过渡期间,重新被任命为馆长。张明超升官被[阅读全文]

(2020-11-06 23:54:30)

96年,有次瞿秀秀请我吃饭,饭店在她家附近,饭前去她家小坐,看到她儿子捷捷和她丈夫。瞿秀秀儿子捷捷已是一个英俊少年,比他妈高出半头。很有礼貌地从电脑桌前起身与我招呼,给我泡茶。瞿秀秀说他擅长电脑,叫他演示给我看,说他以后想学电脑。那少年有点腼腆地说,我就是白相相(玩玩)的,不擅长的。那腼腆的表情让我想起十多年前在图书馆阅览室我与他妈和[阅读全文]

(2020-10-28 23:01:14)

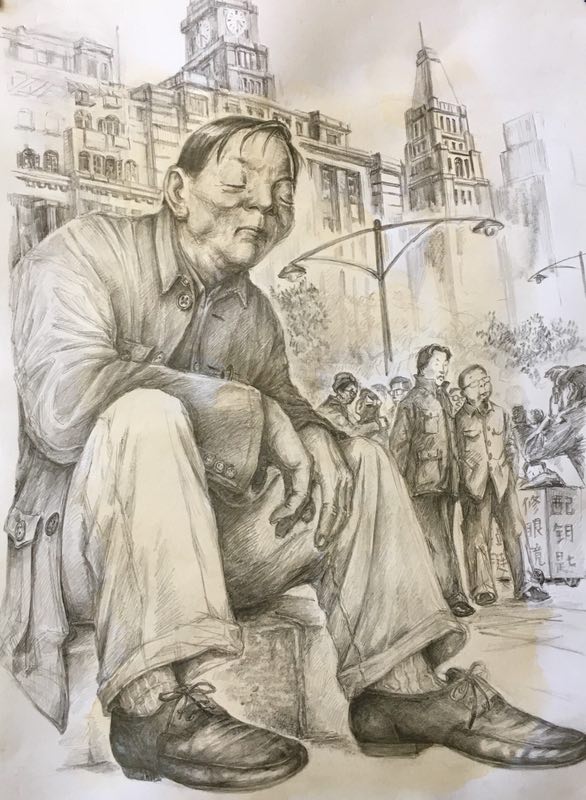

去日本后一呆数年不曾回国,到92年春天初次回国时忽然意识到时光一下又溜走了四五年,想起了那句“白驹过隙”。接到原单位通知要我去办理离职手续并处理个人人事档案,说停薪留职期限已过,档案需要移交居处所在街道办事处管理。我出国前也搞不清楚街道办事处位于何处门往哪里开,回国两周间还要搞那档案破事觉得十分麻烦。去人事处商量可否继续代为保管[阅读全文]