51t

听一段文字,听一首歌...

正文

| ||

|

《等待春天的八十一道笔画》 文:张晓风 诵:清印

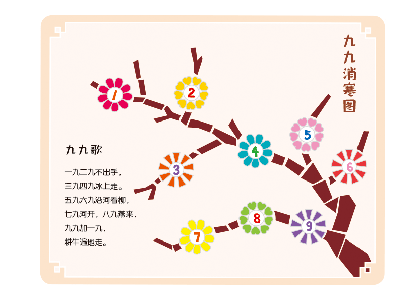

朋友从远方寄来一张照片,中间假手一个女孩,女孩转交我时,说: “我不知道这寄来的是什么玩意,只觉得是个蛮好的东西,很有意思,它到底是什么呢?” 这件事,说来话长—— 那位朋友住北京,一度入故宫做事,看到了宫中一张“消寒图”,便把它照了下来,他现在送我的,便是这消寒图的照片。 消寒图正式的名字叫“九九消寒图”。少年时读张爱玲的《秧歌》,内有一段写男主角金根在暴政的压力下想去典当棉被做赌本,万一赢了,便能苟活下去。女主角月香抵死不肯,两人扯拉棉被,月香叫了一句: “这数九寒天……” 数九寒天是什么意思?在台湾长大的我完全不能体会。 长大以后懂得去查书了,知道从冬至日算起,叫“入九”,待九九八十一天以后“出九”,便算是春日了。 我初逢那北京的朋友便在去年的数九寒天。我把所有的冬衣一古脑全裹在身上,圆滚滚的像是又恢复了童年,像是随时可以把自己当一枚大雪球来滚。 “一九二九不出手,”他念北京人的歌谣给我听。 “三九四九冰(或作凌)上走,” 咦?蛮好听的嘛! “五九六九沿河看柳,” “七九河开,” 我听呆了。 “八九雁来,” 哇!大雁回头了! “九九杨落地。” 我的一颗悬着的心也安然落了地。 听他念着如歌的行板,我的心里急急地跟着念。不仅因为歌谣的好听韵律,也是因为他慎重恭谨的记忆。北京就是北京,不管你是大清朝廷或是北洋政府,不管你是国民党还是共产党,数九寒天总是不变的歌谣,大可以一代复一代地传唱下去。 对那一代一代的人来说,岁月是如此诚正可信,童叟无欺,虽然一九二九天已冷得伸不出手来,虽然三九四九河水都冻实了,人在冰上行走。但一到五九六九,柳树的青眼便蒙然欲睁。最动人的是,一数到七九,宇宙的呼息便骤然加快,七九和八九不是一起念的,因为节奏太快,七九必须单独一句,八九和九九也是单独另外一句。 啊,七九河开;啊,河开之际,大约略如蜿蜒的巨龙在翻身欠腰,骨节舒张,格格作响,一时如千枚水雷乍爆;啊,“七九河开”后面如果有标点符号,应该便是惊叹号“!”。八九雁来也极为动人,仿佛那群大雁是听到大河解冻才赶来试试它们那善于拨水的红桨似的。 终于,九九到了,九九杨落地,杨花飘棉,是张先词中:“中庭月色正清明,无数杨花过无影”的透明游戏,世上竟有在月下观之透明而失去色相的花,这花看来像幽灵,令人疑真疑幻。九九杨落地,那长长一冬提着的心吊着的胆也都放了下来,从此,便是春天了。 话说那些宫中的女子,平日就已类似囚徒,此时又被严冬禁锢,不免变成双重犯人。身为犯人惟一的出路大概便是苦中作乐吧? 据说北欧地面虽然物阜民丰,但冬日过长,日照不足,居民纷纷害上沮丧症,忍不住想去自杀。近年来有医生发明大型日光屏幕,患者只须每天对着人造日光,面壁而坐,自能恢复求生欲。此事听来令人称奇,这北欧人不但太容易得想死的病,而且真太容易痊愈。 《帝京景物略》(明人刘侗、于奕正合撰)曾记录一段美丽的“解决寒冷的方案”。其办法如下: “冬至日,画素梅一枝,为瓣八十有一,曰染一瓣,瓣尽而九九出则春深矣。曰,九九消寒图。” 《清稗类钞》上有另外一个方法,和前面的记载相比较,前面那则是“画”法,清宫中另有一种“写”法。那办法是这样的, 据说清宣宗御制了一个句子: “亭前垂柳,珍重待春风。” 如果以诗词意境讨论它,这句子顶多只能得个中上,绝对不是什么上上佳句。但如果仔细探究,原来句子每个字都是九笔构成的,光是这一点,也就不容易了。 说来丢脸,有一天,我一时兴起,想想,这有何难,我也来写它一句九字诗,每个字也都九笔,不料居然凑来凑去就是凑不稳当。每想出一个好句子,句子里便有八画或十画的字出现,后来勉强写出一句“幽红映流泉,奔眉赴面”,回头一看,还是比不上清宣宗的那句简朴大方。不得已,只好饶了自己。 这样一幅字,用“双钩”的方法写成(所谓双钩,就是把字的轮廓沿边勾划出来,中间留白),贴在墙上,宫中女子,每过一天,便用黑墨填它一笔。每个字填九天,九个字填九九八十一天。八十一天填满后便是春天。根据书上的记录,这工作是由“南书房翰林”做的,做的时候要在每一笔旁边标明阴晴风雨,但我那位北京朋友却说是小太监小宫女涂的。我想想,觉得两说皆可采信,这种消寒图人人皆可挂一幅,翰林虽是有学问的贤者,但在一天天等待消磨苦寒岁月的这件事上,他的焦虑和期待,与小宫女小太监还不是一模一样毫无分别。 我问我自己,究竟爱明朝人染花瓣的方法,还是爱清朝人描双钩字的方法?啊!如果可能,我两种消寒图都要。前者备些胭脂,淡淡地染它九九八十一瓣蜡梅。冬雪照窗之际,那漫天的雪大概也搞不清这株梅是土里长的还是纸上开的吧。至于那九个字,一笔笔端稳秾丽,隐含风雷,每天早晨浓浓地涂它一点或一横,一竖或一钩,久而久之,饱笔酣墨,就这样一撇一捺间,也就给我偷填出一天春色来了。诗句上方有“管城春色(或作满)”四字,“管”是指毛笔的竹杆,“管城”便是毛笔所统辖的领域。原来春天是用一支笔迎来的,不管世界多冷,运笔的动作竟能酝酿春色。 我想,用这个方法治疗“严冬沮丧症”应该比日光疗法好玩多了。看在这一点上,我改变看法,承认“亭前垂柳,珍重待春风”是一句好得不能再好的诗,不是因为诗好,是人和诗之间的心情好。 这诗虽说是宣宗御制的,但每个填写它的宫女,从第一个字“亭”的第一笔那个“、”开始,一笔笔填写下去,到后来难免觉得整句诗都是自己完成的。 看起来,不论是皇帝,是宫女,还是现时代在人海沉浮的你我,不都像亭前的那株枯索无聊的垂柳吗?等待一则春风的传奇来度脱我们僵老的肢体使之舒柔,将我们黯败的面目更新使之焕灿。春风在哪里?春风是什么?我们并不了然。去年来过的春风今年还会不会来?我们并无把握。但“珍重等待”,却是我们最后的权利。 使心情为之美丽,使目光为之腾烈的,其实,只是等待啊! 易经六十四卦,最后一卦是“未济”,未济是未完成的意思,因为尚未完成,我们便有所为也有所待,我们在等待中参与宇宙的酝酿发酵和澄定完成。圣经最后一章最后一句也是等待,对全新的历史的第二章的等待。 我渐渐相信等待是幸福的同义词,女子“待嫁”或作曲家手上有一只曲子“待完成”,或怀中有个孩子“待长大”,这些人,都是福人,虽然他们自己未必知道。 如果不曾长途渴耗,则水只是水,但旱漠归来,则一碗凉水顿成琼浆。如果不曾挨饿,则饭只是饭,但饥火中烧却令人把白饭当作御膳享受。 生命原无幸与不幸,无非各人去填满各人那一瓣瓣梅花的颜色,各人去充实那一直一横空白待填的笔触。 故事里可怜的孙悟空,跟在唐三藏后面横度大漠,西天路上有九九八十一度劫难。而我们凡人,我们凡人要在春回大地之前与那九九八十一次酷寒斡旋。 不知道到哪里可以找到一张“人生消寒图”,可以把生命里的每一片萧索都染成柔红的花瓣,将每一笔空白都填成跃然的飞龙。 |

谢了。很美的一篇散文。九九杨落地,春天的希望也就在前了。艰辛也好,焦虑也好,只要有了希望,再怎么寒,也总是可以消的了。~)

唐僧取经,已经在雷音寺取得了经文,可只是历经了八十难,最后在过大河时突遭狂风巨浪,取经人和经书颠倒江中,非得历经完九九之数,才得功德圆满。原来这难,也是可控可管的,叫你难,你就难了。

孙大圣大闹天宫,被太上老君扔进炼丹炉中,欲将其熔炼成金丹,要得炼他个九九八十一天。开炉那天,天庭改行夏时制,太上老君算错了时辰,少了一个时辰就开炉,一揭炉盖,孙大圣跳将出来,哪有什么金丹!孙抡棒打翻了老君的炼丹炉,一块火炭掉入下界,这就成了日后的火焰山。

玉帝原来允诺老君,功成后给他提职称,封个御膳房总监,今见功败,一气之下,罚老君再烧九九八十一千年的锅炉。孙大圣本待挥棒要打老君,见他如此可怜,也就心下怜悯,饶了老君,手一指玉皇大帝:玉帝老儿,俺老孙跟你没完!一个纵身,跳出了南天门...

可见就算天上大仙,也不得违逆了这九九定数之规。~)