C-Mh-晓风

求真之路很艰辛——引领族群追光明;自欺之路是坦途——带着民众走邪路数月前,我阅读了由北京大学考古文博学院吴小红等人于2012年6月29日发表在世界顶级英文杂志Science(《科学》)上的Early Pottery at 20,000 Years Ago in Xianrendong Cave, China(《中国仙人洞2万年前的早期陶器》)(以下简称吴文(2012)),之后又阅读了仙人洞的正式考古发掘报告《仙人洞与吊桶环》及其他相关文章,发现吴文(2012)中引用的一些数据与原始资料不一致,存在学术诚信问题。因而我写了一篇文章(见下),对吴文(2012)提出质疑。

吴文(2012)的第一和第二作者为中国人,其他有三人是美国波士顿大学考古系的学者(其中一人是教授,两人为博士),最后的通讯作者是哈佛大学考古学系的知名教授,作者阵容强大,其文章称在中国江西仙人洞发现了世界上最早的陶器。此论一出影响极大,尤其在中国,更是被广为宣传。我当年只是知道有此事,并未多关注。几个月前,阅读了吴文(2012)及相关资料后,我极为震惊,也深感悲哀。为说清楚吴文(2012)中存在的问题,我文章写得较详实,篇幅较长,不便阅读。这里先将吴文(2102)中存在的主要问题作一归纳放在开头,全文及吴文(2012)的阅读链接放在其下,供查阅。

吴文(2012)中存在的主要问题:

一、隐瞒仙人洞曾长期遭受洪水侵袭,地层有过扰动的问题

根据仙人洞发掘报告《仙人洞与吊桶环》的资料,仙人洞在长达10,000多年中屡遭洪水侵袭,这无疑会扰动地层,使土壤中的埋藏物移位。在这样的遗址中,通过检测地层样本得到的地层年代不具有参考价值,这是常识。而吴文(2012)为了让读者相信仙人洞地层的稳定,对其屡遭洪水侵袭的问题只字不提。

二、更改数据

1.仙人洞首先出土陶片的地点是西区3C1A地层,对它的年代测定很重要。在原资料中,此地层样本AA15008(吴文误写为AA15005)的材料是“浮选样本”,而吴文(2012)将其改为“木炭”(在仙人洞喀斯特地貌的环境中,浮选样本更易受死碳污染而测年不准)。这一浮选样本的测年数(距今17,420±130年,树轮校正距今20,867±318年)则成了吴文(2012)推断仙人洞出土20,000多年前陶器的重要依据(见所附正文表3及其注释[2a]、[2b]*)。

2.删除明显存在年代倒置的样本:在仙人洞的发掘报告中,样本BA95145(12,530±140 BP)出自西区地层4A,它比吴文(2012)中此地层中的另外两个样本年代上晚了10,000多年。显然,此样本曾有过移位。但在吴文(2012)的样本表列中,此样本被彻底删除(见所附正文表3及其注释[3a]、[3b]*)。

3.改动样本所在地层:在发掘报告中,东区样本BA00003(19,634±186 BP)出自地层1B,在吴文(2012)中它比其下6个地层中所有16个样本的年代早了2,100 - 9,100年,如此明显的年代倒置同样表明此样本曾有过移位。但在吴文(2012)中,此样本的地层则由1B变成了4,即被向下移低了8个层位(见正文表3及其注释[4a]、[4b]*)。另一个东区地层2A2的样本BA99038(11,840±380 BP)在吴文(2012)中比同地层中的另一个样本晚了约4,400年,这明显也是其有过移位的结果。而吴文(2012)则将此样本的原地层由2A2向上移到2A1(见正文表3及其注释[5a]、[5b]*))。

吴文(2012)中存在的上述问题并非粗心大意所致,而是刻意为之,是学术欺瞒。与此手法编撰文章发表于《科学》,是对科学精神的亵渎,是对国际考古学界的嘲弄,让中国考古学界蒙羞。

吴文(2012)在《科学》上发表后便长期在网上供人免费阅读或下载,网址为:https://www.researchgate.net/publication/228089260_Early_Pottery_at_20000_Years_Ago_in_Xianrendong_Cave_China

洪水与地层不稳——质疑中国江西仙人洞发现两万年前的陶器

C.Mh.晓风

一、引 言

2012年6月29日,世界知名英文杂志Science(《科学》)刊登了由吴小红等人撰写的Early Pottery at 20,000 Years Ago in Xianrendong Cave, China(《中国仙人洞2万年前的早期陶器》)(以下简称吴文(2012))。该文称在中国江西仙人洞发现了世界上最早的陶器。作者对仙人洞陶器年代的推断是基于对地层样本的碳-14测年。此方法的可靠性在很大程度上取决于地层的稳定性,若地层不稳,其测年结果便失去参考价值。而考古发掘信息表明,仙人洞在远古时屡遭洪水侵袭,地层受过扰动。

仙人洞不断遭受洪水侵袭的原因在于它所处的地理环境。仙人洞位于中国江西省万年县大源镇,邻近大源河(图1、图2):

仙人洞的正式发掘报告描述说,大源河距仙人洞前左侧约50米,流经大源镇时河床宽约40米。根据发掘报告的记述,仙人洞“地势较低,几乎已和现在的大源河水相平齐。在远古时期,洞口地势无疑更低。”(2)。

当地政府的资料显示,万年县年均降水量1808毫米,年最大/最小降水量为2879毫米/1230毫米(3),降水主要集中在4-7月。相比之下,中国水利部2024年的资料显示,中国近年来的年均降水量为642毫米(4),万年县的年均降水量比这多出约180%。

二、远古洪水对仙人洞的侵袭

仙人洞地处降水充沛地区,靠近河流且地势较低。这样的地理环境使其极易遭受洪水侵袭。1962年对仙人洞进行考古发掘时便发现了远古洪水侵袭的痕迹。此后,不同学科的研究分析则为此提供了佐证。

(一)考古发掘现场观察到的洪水侵袭痕迹

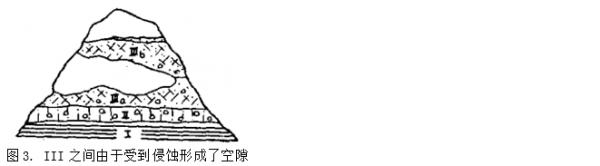

1962年3-5月,江西省文物管理委员会文物工作队对仙人洞进行了第一次试掘。同年10月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所派出黄万波等人到仙人洞进行考察并作短期发掘。1963年9月,黄万波等人发表了考察文章,描述仙人洞 “洞壁较光滑,有水流痕迹”。作者对其地层的形成过程做了分析:下面I层和II层是由地下水带来的泥沙、洞外涌入的砂土再加上洞顶崩塌的岩块所构成;此后在新石器时代,人类在仙人洞居住下来,堆积了III层,此层又分为IIIa和IIIb层,它们之间有侵蚀痕迹。作者认为在新石器时代后期,本地喀斯特洼地的地下水位升高,仙人洞可能受到洞外文溪河(大源河的另一名称)河水的侵蚀而在III层之间形成了一个较大的空隙(图3)(5):

对于上面的观察,彭适凡(江西省文物考古研究所所长,90年代中美联合考古队中方副队长)等在一篇文章中作了进一步分析。他们认为,当年由黄万波等划分的Ⅲa和Ⅲb层分别相当于新石器时代早段和晚段诸地层,形成时间在距今1.5万年至距今1万年之间;而到了距今5000年-4000年左右,Ⅲ层的堆积可能受到洞外文溪河河水的冲刷而在其间形成了一个较大的空隙(6)。

1993年,在“赣东北地区稻作农业起源研究”课题的框架下,由北京大学考古学系、江西省文物考古研究所和美国安多佛考古研究基金会(Andover Foundation for Archaeological Research)组成联合考古队,于1993年和1995年对仙人洞和附近的吊桶环遗址进行了考古发掘。此后,北京大学考古学系又于1999年单独主持了对这两个遗址的发掘。

江西省博物馆的刘诗中参加了上述三次发掘,他于2008年作为第一作者出版了《黎明曙光——世界级考古洞穴仙人洞与吊桶环》。此书回顾了当年中方考古人员在中美联合考古队美方队长R.S.马尼士博士的指导下,学习使用更为严密的考古发掘方法;同时简要记述了1995年在仙人洞发掘中观察到的远古洪水侵袭现象。他认为,雨季时大源河河水外溢往往涌入仙人洞,由其带来的泥沙形成自然冲积层,在冲积层上下之间,可见烧火堆。他据此推测,人们只是偶尔在洪水过后的间歇期才进入洞中作短期栖息(7)。此后,在仙人洞的正式发掘报告中,刘诗中对洪水侵袭、人类活动与各地层的堆积过程作了细致的分析。对西区,他认为远古时仙人洞常年淹没在水中,后因河沙淤积而形成了4B、4A沙土层;在洪水退去后原始人类偶尔进入洞中活动,这期间形成了3C2沙土层;之后出现了一个较为稳定的干燥期,人类在此居住,形成3C1B层;不久洪水又将仙人洞淹没,由此形成了3C1A的细沙层;过了一段时期,洪水退去,原始人类再次进入仙人洞居住,堆积了3B2和3B1层;随后洞穴又再遭洪水冲刷,形成了3A层的细沙土层。对仙人洞东区,发掘报告的“结语”说,东区从地层6C至1A“多层都是亚黏土或亚砂土的水平层,是流水作用下形成的”(8)(就本文所采用的地层编号及碳-14测年类别见“补充材料”S1和S2)。

在发掘报告中,北京大学地理系地理考古学家夏正楷根据仙人洞地层堆积的剖面特征,将仙人洞的填充过程从早到晚分为6个阶段,时间为距今18,110±270年至距今8,825±240年。他分段论述了此期间水流堆积与人类活动的交替进程;而在距今8000年之后,该洞穴再次被河流堆积物掩埋(9)。

(二)仙人洞遭受洪水侵袭的间接证据:磁化率和水稻双峰型植硅石数据分析

1.仙人洞与吊桶环地层磁化率对比

根据发掘报告的记载,在90年代的发掘中,夏正楷从仙人洞东区下层6C至上层2A提取样本21个,从吊桶环下层T-P1至上层I-E提取样本21个。对它们进行磁化率检测后得到了各自的曲线图。从这两个曲线图可看出,吊桶环21个样本的最低磁化率也比仙人洞21个样本的最高磁化率高出约2.4倍(10)。这一结果极反常。一般说来,在人类活动越频繁,留有遗物越多的地方,土壤磁化率也越高。吊桶环因一直存在顶部崩塌问题,远古人类只能断断续续地在此活动;而仙人洞在无洪水时则是古人类的日常活动场所,人们在此的活动强度远远高于吊桶环。如在1990年代的发掘中,仙人洞发掘面积仅有约8.6平方米,在深约178厘米的各地层中发现了22个烧火堆;而吊桶环的发掘面积达40平方米,在深约430厘米的各地层中仅发现了约5个烧火堆;仙人洞出土兽骨碎片80522片,吊桶环出土14368片;仙人洞出土的人工制品也多于吊桶环(11)。对仙人洞地层磁化率极低的合理解释是:多次且长期被水浸泡改变了沉积物的性状。

2.仙人洞与吊桶环地层水稻双峰型植硅石数量对比

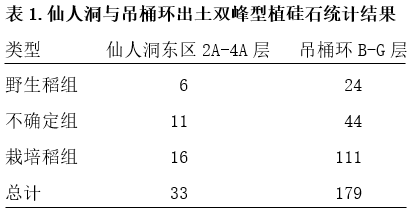

在传统水稻生产区,自远古时起人们便开始利用野生稻,后来发展出了栽培稻,与水稻有关的活动会在土壤中留下水稻植硅石。通过对其分析,可推测出人们在不同时期对水稻的利用情况。发掘报告记载,1993年和1995年,中美联合考古队对仙人洞和吊桶环土壤中的水稻植硅石进行了研究。发掘中,赵志军(当时为美国密苏里大学的博士研究生)等分别从仙人洞东区2A-4A的十个地层及吊桶环B-G的六个地层中提取土壤样本,对其中的水稻植硅石进行辨识和计数(以一个载玻片为单位),并根据形态特征将其中的双峰型植硅石(水稻的重要标识)分为野生稻组、不确定组或栽培稻组,各组计数汇总后得到的结果如表1:

仙人洞的双峰型植硅石数量远远少于吊桶环。究其原因,赵志军认为,“仙人洞植硅石群体保存情况不好的现象可能与历史上多次洪水侵袭有关。”(12)

三、讨 论

除洪水外,地下水也影响着仙人洞。黄万波等提到仙人洞在远古时的不同时段曾遭受过地下水侵蚀。1995年在仙人洞西区挖掘时,在距地表约178厘米处便出现水(13)。仙人洞属喀斯特溶洞,由石灰岩构成,其地表水和地下水都有可能携带死碳,对生物类沉积物造成污染,影响其碳-14测年的准确性。

洪水侵袭无疑会扰动地层。仙人洞地层被扰动的现象在上世纪70年代便被发现。1974年和1975年,中国科学院考古研究所试验室分别对1964年采集自仙人洞的蚌壳(ZK-39)和兽骨(ZK-92-0)两个样本进行了碳-14测年,所测结果分别是距今10,870 ± 240年和距今8825 ± 240年。前者层位在上,它们间呈年代倒置状(14)。当时对此异状曾有过不同的推测,但实际上这就是地层被扰动,埋藏物有过移位的结果。

而类似的样本年代倒置现象也出现在吴文(2012)的表1中,见表2(下表仅列出相关样本):

上表中,来自地层3B2的样本UCR3561与其上面地层3B1中的样本呈年代倒置;来自地层3C2的样本UCR3300也与其上面地层3C1B中的两个样本呈年代倒置。这两个样本与下面将要讨论的另外两个样本在发掘报告的“结语”中被认为存在“数据矛盾”,不能与其他数据“早晚顺序相吻合”(15)。此外,同一地层中样本间的年代差距太大,如地层3C1A、3C1B和3C2中的样本,同样表明这些样本也可能发生过移位。

现在我们来讨论吴文(2012)中存在的一些问题:它给出的一些数据信息与原资料不符。下面表3列出吴文(2012)和原资料中的相关样本以资比较和参考。表中所列注释用以解释原资料的相关信息,而吴文(2012)中与这些信息不相符的样本则以星号标注。

[1a]*,[1b]* 仙人洞首先出土陶片的地点是西区地层3C1B(16),确定它的年代很重要。吴文(2012)表1为此地层列出了6个样本,包括三个带星号的样本:UCR3439(16,730±120 BP), UCR3440(18,520±140 BP)和AA15005(原样本号为AA15008;17,420±130 BP)。吴文(2012)在其注释(8)中注明带星号的样本数据是引用自1995年出版的由R.S.MacNeish和J.G.Libby主编的Origin of Rice Agriculture: The Preliminary Report of the Sino-American Jiangxi (PRC) Project(以下简称R.S.MacNeish and J.G.Libby, Eds.(1995))。但在查看这本总计为99页的资料时,却找不到吴文(2012)所说的样本UCR3439和UCR3440,也找不到其测年数16,730±120 BP和18,520±140 BP。

[2a] 在R.S.MacNeish and J.G.Libby, Eds.(1995)中,样本AA15008(17,420 ± 130 BP)是一个浮选样本。一般说来,浮选样本容易混入杂质,尤其是在经常被水浸泡的石灰岩地区,容易受死碳污染。那为何这个出土最早陶片的极为重要的地层3C1B会选用浮选样本来做碳-14测年?对此,马尼士作了解释:当年从仙人洞和吊桶环出土的样本在北京大学与加利福尼亚大学河滨分校(UCR)之间进行分配。后来对几个由UCR保管的样本(包括一个3C1B的木炭样本)进行检测时发现,其碳含量太低,无法做加速器质谱(AMS)测年。随之便从3B2和3C1B地层的浮选样本中提取碳,交由亚利桑那大学AMS实验室进行测年,3C1B样本的检测结果是17,420 ± 130 BP(AA15008)。然而,马尼士对这个测年数却持怀疑态度,表示,“来自地层3C1B的碳样本显示的年代为17,420 ± 130 BP(AA-15008)。这个年代不仅显得与时间顺序不相符,而且对于陶器的出现来说也过于早了。”3C1B的这个检测结果仅被收入此资料的表9.6,同时还为它列出了两个估算年代:13,250 BP和14,000 BP。此后,在相关的论述中,马尼士从不使用AA-15008(17,420 ± 130 BP),凡标注3C1B地层的年代时,用的全是估算年代(17)。就是到了1999年,他在一份日本刊物上发表文章时,为3C1B标注的年代也是14,000 BP(18)。其他一些研究者也都回避这个测年数,他们分别在4个地方讨论过3C1B地层,给出的全是估算年代(19),表明他们对这个由浮选样本得出的测年数普遍持有怀疑态度。

[2b]* 在吴文(2012)的表1中,样本AA15005的材料由原来的“浮选样本”变成了“木炭”。由于吴文(2012)的作者将3C1B地层中另一个样本UCR3440的测年数视为异常值而将其排除在西区地层年代的结构图之外,因而这个浮选样本的年代(17,420 ± 130 BP,校正年代距今20,867 ± 318 年)就成了此地层中最早的一个,成为其推断陶器于20,000多年前出现在仙人洞的一个重要依据。

[3a] 发掘报告在“结语”中提到的另一个不能与其他数据“早晚顺序相吻合”的样本是BA95145(12,530 ± 140 BP),出自仙人洞西区4A层(20)。而在吴文(2012)的样本表列中,此地层中仅有另外两个样本:BA00009(22,902 ± 322 BP)和BA09880(24,080 ± 95 BP)。如果把BA95145也列入,那它就比这两个样本晚了10,000多年。显然,此样本曾有过移位。

[3b]* 在吴文(2012)的样本表列中,BA95145(12,530 ± 140 BP)未出现,它被彻底排除(此样本及下面述及的样本BA00003和BA99038在发掘报告中的地层位置见“补充材料”S3的相关截图)。

[4a] 发掘报告“结语”中提到的再一个不能与其他数据“早晚顺序相吻合”的样本是骨样本BA00003(19,634 ± 186 BP),出自仙人洞东区1B层(21)。与吴文(2012)表2中的相关样本比较,此样本的年代比其下6个地层中所有16个样本的年代早了约2,100-9100年。如此明显的年代倒置现象同样表明此样本有过移位。

[4b]* 在吴文(2012)的表2中,样本BA00003(19,634 ± 186 BP)的地层由1B变成了4,即向下移低了8个层位。

[5a] 在发掘报告中,样本BA99038(11,840 ± 380 BP)来自仙人洞东区2A2地层(最大厚度37厘米)(22),它的年代比吴文(2012)表2中此地层中的另一个样本BA09899(16,330 ± 65 BP)晚了约4,400年。同一地层中两个样本间存在如此大的年代差距,这也是其有过移位的结果。相比之下,相邻地层间样本年代差距则小得多:地层2A和2A1(每层最大厚度合计约为67厘米)中,3个样本间的最大年代差距约为1,380年;地层2A3、2B、2B1(最大厚度约为115厘米)中,11个样本间的最大年代差距约为1,430年;地层3A、4(最大厚度约为57厘米)(23)中,4个样本间的最大年代差距约为2,180年。

[5b]* 在吴文(2012)的表2中,样本BA99038(11,840±380 BP)的地层由原来的2A2向上移到了2A1 (有关数据差异与资料获取的讨论见“补充材料”S4)

四、结 语

吴文(2012)对仙人洞曾屡遭洪水侵袭的问题只字不提,对一些数据的改动则掩盖了几个极为突出的年代倒置例子。经过如此处理后,其作者宣称“两个探沟中的地层自沉积以来一直保持稳定”。而考古信息表明,仙人洞地层因洪水侵袭而被扰动过,埋藏物有过移位,用碳-14检测地层样本来推断其年代是不可靠的,因而吴文(2012)所言20,000多年前陶器出现在了仙人洞——“比在东亚和其他任何地方发现的陶器早了2000至3000年”——是不可信的。

为探测仙人洞出土陶片的年代范围,中国科学院上海硅酸盐研究所的吴瑞等人对选取自仙人洞不同地层的4块陶片进行了热释光测年,结果如表4(24):

尽管这些测年数是通过直接检测陶片所得,但其可靠性仍值得怀疑。根据前面考古学家的观点,仙人洞在远古时的一万多年中曾多次遭受洪水侵袭。反复且长期地浸泡水中,会使土壤中的有机物和无机物性状发生变化,现有的检测方法难以检测出其真实年代。前面述及的有关仙人洞与吊桶环地层磁化率及水稻双峰型植硅石的数据对比反映出水浸对考古信息的破坏。可以说,以目前的技术手段对来自仙人洞地层的样本进行测年,其结果的可靠性都存在置疑的空间。

那么,陶器最早是什么时候出现在仙人洞的?考古证据表明,答案存在于吊桶环。吊桶环位于仙人洞以西约800米,高出仙人洞约40米,未受过洪水侵袭。两地相距不远,史前该地区的采集-狩猎者无疑会常到这两地活动。发掘报告说,约自25,000 BP起,吊桶环和仙人洞这“两个地点是同一群人所利用”(25)。严文明(北京大学考古学系主任,1993-1995年中美联合考古队中方队长)也认为,“由于这两个遗址的出土遗物十分相似,推测它们属于同一人们的群体。”(26)这就意味着,一旦这些人开始使用陶器,他们会将其带到这两个地方。然而有观点认为,因顶部坍塌严重,古人类无法在吊桶环长期居住,致使陶器在这里出现的时间比仙人洞晚了数千年。但从下面列出的相关地层的考古信息看,并无证据显示在陶器出现之前,吊桶环在数千年间无人类活动:

G层,碳-14测年17,040±270 BP(样本BA93180,木炭),地层厚度0-28厘米,出土有石制工具34件,一些穿孔蚌器,动物碎骨片2110片,烧骨碎片212片;尤为突出的是,水稻植硅石的数量由J层的15个、I层的14个和H层的2个猛增到G层的120个。发掘报告说此地层形成时是古人类在此活动的高峰期之一(27)。但在这个留有丰富文化遗存的地层中却没有发现陶片。

G层之上的F层和E层(发掘报告未提供测年数)出土遗物不多,但仍发现有人工石制品(两地层各有139件和19件),动物碎骨片(各有600多件),烧骨碎片(各有82件和70件),水稻植硅石(各有26和72个),也未发现陶片。

D层,测年数为15,531±214 BP(样本BA00014,兽骨),地层厚度0-28厘米,共发现石制工具26件,动物碎骨片6192件,烧骨碎片293件,水稻植硅石81个。此层与C2层共出土了25块陶片(发掘报告未注明各层出土的陶片数)。在表面带有纹饰的10块陶片中,有6块出自D层。发掘报告明确说“D层以下未见陶器” (28)。

根据上述考古信息判断,在吊桶环-仙人洞地区,陶器出现的最早时间约在距今15,531±214年(未经树轮校正)。

注 释

(1) 刘诗中、王团华:《黎明曙光——世界级考古洞穴仙人洞与吊桶环》,南昌:江西人民出版社,2008年,左图:正文前,右图:第8页。

(2) 北京大学考古文博学院、江西省文物考古研究所:《仙人洞与吊桶环》,北京:文物出版社,2014年,第3页,第17页。此书是1993、1995和1999年仙人洞和吊桶环遗址考古发掘的正式报告。在本文中,将其简称为“发掘报告”。

(3) 万年县人民政府:《万年概况》(网络版),2024年7月26日

http://www.zgwn.gov.cn/zgwn/wngk/list_common_page.shtml

(4) 中华人民共和国水利部:《中国水资源公报:2023》,北京:中国水利水电出版社,2024年,第3页。

(5) 黄万波、计宏祥:《江西万年仙人洞全新世洞穴堆积》,《古脊椎动物与古人类》1963年第3期,第264-266页,图5.3。

(6) 彭适凡、周广明:《江西万年仙人洞与吊桶环遗址——旧石器时代向新石器时代过渡模式的个案研究》,《农业考古》2004年第3期,第33页。

(7)《黎明曙光——世界级考古洞穴仙人洞与吊桶环》,第60页。

(8)《仙人洞与吊桶环》,第17-18页,第259页。

(9) 同上,第235-236页,第239页。

(10) 同上,第5页,第267页,第237页, 图一九七,图一九八。

(11) 同上,第130页,第267页,第237页,第259页,第143-148页,第11页,第209页。在90年代发掘中,从仙人洞和吊桶环共出土兽骨碎片94890片,其中14368片来自吊桶环。但发掘报告未给出仙人洞出土的兽骨碎片总数。因而,其总数只能用94890减14368得出,即80522片。

(12) 同上,第249-250页,表七六,表七九。

(13) 同上,第17页。

(14) 中国科学院考古研究所试验室:《放射性碳素测定年代报告》,《考古》1974年第5期,第337页;1977年第3期,第203页。《仙人洞与吊桶环》,第261-262页。

(15) 《仙人洞与吊桶环》,第262页,附录。

(16) MacNeish, Richard S., and Jane G. Libby, eds. Origin of Rice Agriculture: The Preliminary Report of the Sino-American Jiangxi (PRC) Project. Publications in Anthropology, no. 13. El Paso: Centennial Museum, University of Texas at El Paso, 1995, 第23页,第30页,第68页。

(17) 同上,第82-87页。

(18) MacNeish, Richard S. "A Paleolithic–Neolithic Sequence from South China Jiangxi Province, PRC." in Interdisciplinary Perspectives on the Origins of the Japanese, edited by Keiichi Omoto, vol. 011-B, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, 1999, Table 1.

(19) Origins of Rice Agriculture: The Preliminary Report of the Sino-American Jiangxi (PRC) Project, 第22页,第52页,第60-61页。

(20)《仙人洞与吊桶环》,第262页,附录。

(21) 同上。

(22) 同上,附录,第23页。

(23) 同上,第23-25页。

(24) 吴瑞、邓泽群、张志刚等:《江西万年仙人洞遗址出土陶片的科学技术研究》,《考古》2005年第7期,第62-63页,表四。

(25)《仙人洞与吊桶环》,第258页。

(26) 严文明:《我国稻作起源研究的新进展》,《考古》1997年第9期,第73页。

(27)《仙人洞与吊桶环》,第267页,第141页,第175页,第226页,第216页,第247页,第228页。

(28) 同上,第135页,第266页,第187页,第217页,第219页,第247页,第196页。

补充材料

S1.本文采用的地层编号

在1962年的仙人洞发掘报告中,地层的划分是按中国传统方法编号,即以阿拉伯数字加圈为大地层号,小地层采用A、B、C英文字母为序号。《仙人洞与吊桶环》沿用了这一编号方式,所标地层如③C①B。美方考古人员随后在其资料中对此做了简化,用3C1B代替③C①B。吴文(2012)采用了这一简化格式。为保持一致,本文也使用此格式。

S2.本文采用的炭-14测年类别

碳-14测年分为常规碳-14测年,加速器质谱(AMS)碳-14测年和经校正的碳-14年代。《仙人洞与吊桶环》中所有的碳-14年代均由AMS检测所得,未经校正。为便于比较,除非注明,本文所引用的年代也都是未经校正的碳-14测年数。

S3.《仙人洞与吊桶环》表格截图

以下部分截图来自《仙人洞与吊桶环》附录(第266-267页)

在吴文(2012)中,来自仙人洞西区4A层的样本BA95145(12,530?±?140 BP)缺失。仙人洞东区样本BA00003(19,634?±?186 BP)的地层由1B变为4;样本BA99038 (11,840?±?380 BP) 的地层由2A2变为2A1。

S4.数据差异与资料获取

吴文(2012)发表于2012年,其中的一些数据与正式的发掘报告(出版于2014年)不相符。这是否是因为吴文(2012)的作者在撰写其文时尚不能看到收录在两年后出版的发掘报告中的相关资料所致?在检索了相关信息后发现此推测不成立。根据北京大学网站的介绍,吴小红(吴文(2012)第一作者)于1996年进入北京大学考古学系工作;张弛(吴文(2012)第二作者)于1988年进入北京大学考古学系工作,并参加了90年代对仙人洞的三次发掘。1999年发掘工作结束后,相关人员开始撰写发掘报告。此报告的“后记”注明吴小红编写了其中的“附录:仙人洞与吊桶环遗址¹?C测年数据表”;张弛撰写了发掘报告的部分章节,并是该报告的主编之一,负责统稿工作。而吴文(2012)的作者在正文中明确指出他们将2009年采集到的样本测年数与此前于90年代出土的样本测年数作对比;而在其文章的“补充材料”中收录有一些仙人洞出土的陶片原图,这些图片后来出现在了发掘报告中。上述情况表明,吴文(2012)的作者从一开始就能获得由北京大学拥有的所有关于仙人洞的考古发掘资料。

附 言

关于作者:

上世纪80年代毕业于中国一所大学历史系,获历史学硕士学位。之后在中国一家省级社会科学院工作,获研究员职称。20世纪初离开中国,现生活在北美。

关于本文:

几个月前,本文作者因关注某个考古问题而阅读了由吴小红等人撰写的发表于2012年6月24日Science(《科学》)上的文章“Early Pottery at 20,000 Years Ago in Xianrendong Cave, China”(《中国仙人洞2万年前的早期陶器》),继而阅读了仙人洞的发掘报告《仙人洞与吊桶环》,发现吴文(2012)中存在一些问题,需要得到注意。随之收集资料,写了一篇质疑短文,打算投递给Science(《科学》)。但在投稿时发现,我的文稿不符合投稿要求,《科学》杂志规定:评论文稿的接收时间为原文章发表后的6个月之内。无奈之下,我只能修改原稿,写成此文。

关于版权:

文中引用的资料均注明了原作者和出处,引文适度,属于“合理使用”。所引用的中文资料无版权限制,无需引用授权,因而本文不存在版权问题。

又及:此文完成后,我通过北京大学官网提供的电子信箱分别给吴文(2012)的第一作者吴小红和第二作者张弛发送了本文,同时也给其在波士顿大学考古学系的三位共同作者发送了相关资料,希望他们能对我文中提到的问题加以说明或反驳,但一个多月来未收到任何回复。之后我于2025年11月17日按北京大学官网提供的电子信箱将本文及相关说明投递给了“北京大学科学诚信与学术规范管理平台”,提请其注意吴文(2012)中存在的问题。