multiverse

平行宇宙 薛定谔猫 量子纠缠 波函数塌缩古远清学长和《珞珈山文艺》

赵致真

2022年12月格外寒冷。大疫过处,如梳如篦。我自己也感染新冠肺炎住进了医院。科技界和文化界精英的讣闻令人渐渐麻木,但古远清学长逝世的噩耗,仍让我悲从中来,黯然神伤。

我和古远清学长绝非一般的泛泛之交,我们相识相知整整60年了!

1962年,我考到武汉大学中文系。和高年级的同学一起住在四区学生五舍。有天傍晚,身材敦实、面孔白皙的1959级学长古远清找到我,操一口广东普通话说,系里正筹办一本《珞珈山文艺》,想邀请我做编委。我自然受宠若惊,欣然领诺。这是我人生头一次参加社团文化活动。

后来了解到,1962年3月“广州会议”的春风吹到珞珈山,中文系急于恢复朝气,提升活力,恰好在校团委做通讯干事的古远清提出倡议,办一份校园刊物《珞珈山文艺》,于是很快得到了肯定和支持。

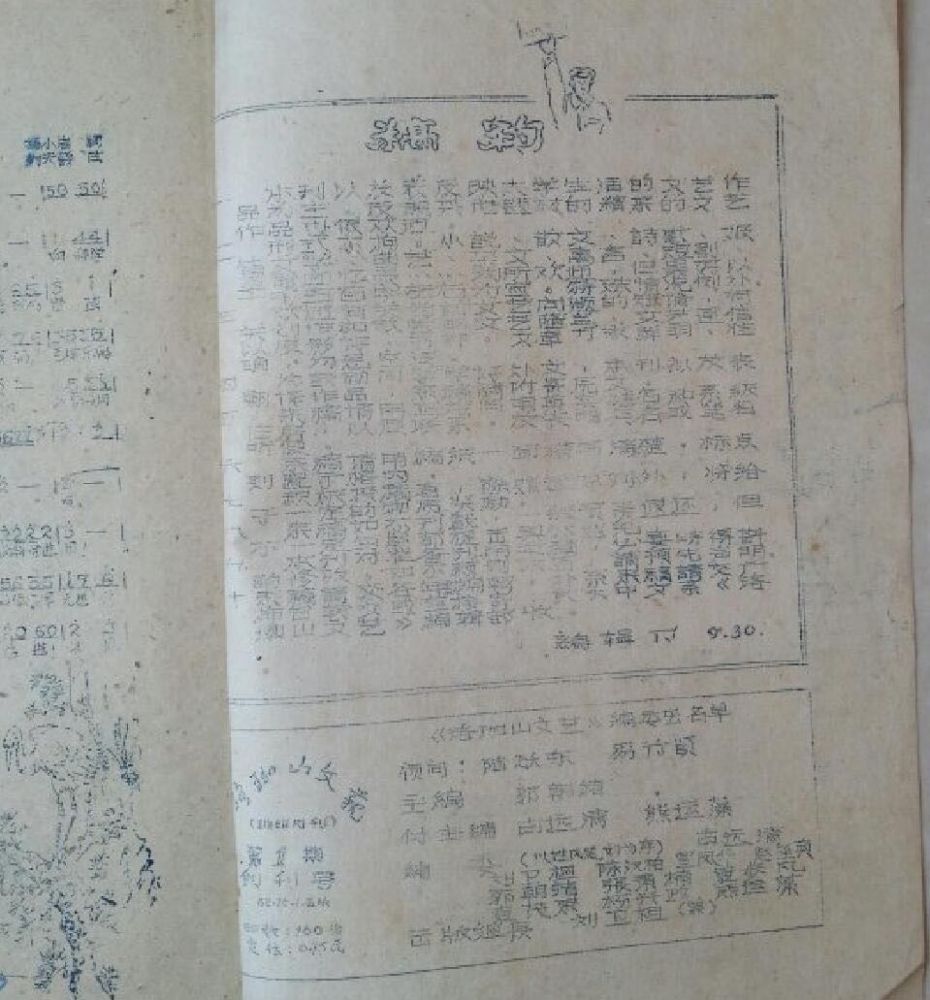

接着召开筹备会,确定《珞珈山文艺》为16开油印本,面向全校发行;“刊登反映大学生活的小说、散文、诗歌,包括当代文艺评论和翻译作品”;由武汉大学中文系团总支和学生会主办;系学生会主席、1958级郭朝绪担任主编,古远清担任副主编,主持日常工作,1960级刘卫祖担任副主编,负责印刷发行;每个年级出一位“笔杆子”担任编委;何国瑞、陆耀东、易竹贤老师担任顾问。我作为年龄最小的一年级新生,是以仰望和渴慕的心情参加编委会的。

还记得那次和古远清一起从四区新饭厅打饭回来,路上听他边吃边说《创刊号》的筹备进展和旗开得胜:由郭朝绪、宣凤华等学长出面三求四请。刘博平教授为《珞珈山文艺》书写了刊名;刘永济教授和沈祖棻教授各作了一首《水调歌头》;李建章教授写了小说《老章和六一亭笔记》;胡国瑞教授写了《浅谈辛弃疾的“永遇乐”》;何定华副校长送来了题词……在中文系,这种规格是超常越辈、空前绝后的。古远清也在创刊号上发表了《艺苑趣谈(之一)》。还有不少青年教师和高年级同学踊跃投稿,其中的袁步凡、袁茂余、刘虔等学长已经在文坛声名皎然,可见《珞珈山文艺》的诞生是群呼群应,众擎众举的。

只可惜当时“自印自发”的条件太差了。“三年困难时期”刚过,一台油印机十分简陋,据说还要公安局备案才能买得到。纸张更非常粗糙低劣,不仅黑而且有疙瘩。我没有多参加劳作,但非常钦佩刘卫祖亲自设计绘画和彩色套印的《珞珈山文艺》封面。还在一楼宿舍看过高年级同学刻蜡板——这是《珞珈山文艺》技术含量最高的工序:将蜡纸铺在布满细纹的钢板上,拿一只铁笔沙沙刻写。用力轻了显不出字迹,用力重了会划破蜡纸,刻错了就用香烟头凑近烤一下,让蜡融化后重刻。油印机的学问也很深,小心翼翼把蜡纸铺在纱网上夹紧,边缘对不齐就会漏墨,推辊子用力不当将引起蜡纸折皱,油墨不均匀又会让版面看上去像“瘌痢头”。我帮忙做过叠纸和装订工作。总见到古远清喜气洋洋地忙进忙出,脸上常常滑稽地粘着几处油墨。

这种油印本的《珞珈山文艺》大约一共出版了5期。每次墨迹未干,便被争抢一空。因为最多印刷两三百本,就更显得物稀为贵。如今回想起来,刚刚度过饥荒的学子不仅需要物质食粮“喂饱肚子”,同样需要精神食粮“喂饱头脑”。而“发表”是一种天然的追求和抱负,《珞珈山文艺》虽然菲薄粗糙,却几乎是当年实现“发表”梦想的最佳园地。

1962年下半年,“千万不要忘记阶级斗争”的口号越来越响。《珞珈山文艺》编委会也变得严肃了许多。当时收到1960级冼济华写的诗《咏梅》,曾经引起过一场小小的辩论。我资浅望轻,不敢多言,但还清楚记得诗的前四句是“百花齐放我不开,我来了姐姐们都失芳华。要与秋风战一场,但等白雪揭开我的红面纱…”。古远清觉得诗写的不错,但也有编委说,要当心被扣上“小资产阶级清高孤傲”的帽子。最后为了保险起见,终于没有采用这首诗。

尽管《珞珈山文艺》编委会很自律,但大约是为了避免变成“同人刊物”,1963年初,《珞珈山文艺》收归武汉大学校党委宣传部直接主管了,成为校刊《新武大》的副刊,由杨小岩担任主编。保留《珞珈山文艺》的名号和古远清为首的编委会原班人马,并从此变成了正规美观、清晰易读的铅印版。“化蛹成蝶”的《珞珈山文艺》并没有染上多少“官气”,也发表了不少好作品。而古远清一直在尽心竭力,维系着《珞珈山文艺》的上和下睦和大趣高格,直到他1964年毕业。

后来的日子里,两次下乡搞四清,全系搬到襄阳半工半读。我便再也无暇念及《珞珈山文艺》的事。文革期间,《珞珈山文艺》也被打成“文艺黑线”,李建章教授的小说,何定华校长的题词,都成了他们的“黑帮罪证”。给我们这些编委留下了永远的痛恻和负疚。

多年来,每当我从媒体上看到古远清新的成果和贡献,就会感到由衷的高兴和欣慰。和同学朋友们谈起古远清,几乎众口一词,口碑载道。称他是“干净的读书人,纯粹的学问家”。

深深感谢互联网,让我们这对老友在晚年成了微信好友。古远清给我发来了他许多著作的电子版,我也给他寄去过几本自己新出的书。但我们“微信聊天”最热烈和不倦的话题,还要数《珞珈山文艺》。他给我发来了一张《珞珈山文艺》第二期封面的照片,还有1963年《珞珈山文艺》被《新武大》“收编”后的同仁合影;我则把珍藏的《珞珈山文艺》创刊号和第一届编委会合影找出来,扫描成高清图片发过去。让他惊为“文物”和“瑰宝”。古远清还一一订正照片上的名字,向我娓娓诉说每个编委毕业后的人生际遇和命运沉浮。聊到最后,自然少不了互道珍重和彼此勉励。2022年6月3日,古远清还特意发微信提醒我,观看央视一套晚8点端午节晚会。其中“屈原与余光中对话《归乡》”,是他参与创作的节目。

古远清学长的文学人生,是一条支脉众多的大河。2022年12月27日汇入了海洋。而追踪寻迹,沿波讨源,《珞珈山文艺》正是这条大河的滥觞和起点。

1963年1月《珞珈山文艺》编委会成员合影。前排(左起):成久五 袁茂余 熊运藻 古远清 郭朝绪 陆耀东 宣凤华;后排:杨兴政 陈汉柏 张秉楠 袁步凡 何国瑞 赵致真 刘卫祖 鲁天夫 李竹雪

1963年10月《珞珈山文艺》转为《新武大》副刊后编委会合影:左起:陈汉柏、古远清、成久五、柳佑、赵致真、冼济华、杨小岩、袁茂余、宣奉华、李尔莹

《珞珈山文艺》创刊号封面

《珞珈山文艺》创刊号发表刘永济教授词《水调歌头》

《珞珈山文艺》创刊号发表沈祖棻教授词《水调歌头》

《珞珈山文艺》创刊号发表李建章教授(晦之)小说《老章和六一亭碑记》

《珞珈山文艺》创刊号发表的诗歌散文

《珞珈山文艺》创刊号《稿约》和编委会成员

《珞珈山文艺》第二期封面