自由中华

长叹中华无自由 转头环眼恶满盈 泼皮无赖总得逞 愿随后世灭贼虫---- 零星片断的时光倒流

平时去80中的操场玩除了抓各类昆虫,还有练习骑自行车,用我父亲的“28加重”男车,我就是在那儿学会的骑自行车, 刚学习骑时往往请人在车尾拉着后车座以防摔倒,然后才慢慢不用人扶也可自行骑一阵。那时院子里很少有家庭没有自行车的,如果是双职工家境不错的往往还有多于一辆, 比如邻居老侯家。自行车可算各家庭第一大贵重物品,好像还要得到某种票证才可购买,上海品牌的诸如“飞鸽”什么的口碑性能最好。一般分男型女型,前者在座下向前方向多一直杆估计有加固车身作用,但也使得骑上去前推车滑行时,无法以腿绕车座前方后全身向上坐上车座(女车可以这么作),必须将大腿从车后方绕过车座方可上座开骑。当时我父亲的自行车每天晚上要从楼下搬上来放在进家门后的走廊那里,我们年龄小未能学车前总爱在那里爬上车座登着脚蹬玩,想象着以后学会骑车有多威风。隔壁的男孩沈丰大我七/八岁,文革开始时已经在高三,是孩子里面一块玩时岁数最长的之一(他哥哥那时已经在上大学基本不在院子里玩)。 沈丰骑车技术很好,教过我们小孩子骑, 下围棋也技术好,还在院子里的石头凳子上练举重什么的 --- 那时管这叫“练块儿”即练肌肉, 男孩们在一起吹嘘钦羡各类自行车时他也是主角。有一次他还拿我家的加重自行车演示如何边骑边双手提起车头颠动一下记不清其意义了,据说这样挺毁车,所以之前他还反复问我真让这样做我说可以哇,最后似乎也没什么坏效果。自行车白天有时有人家就放在楼道里进门后的走廊里,上着车锁,多为车后方的一个圆型金属锁,但走廊地方小也容不下几辆,夜晚基本都弄回各家门内。当时有偷自行车的各种新闻,偷车属于大罪,但60楼门内被偷车现象则不记得。

1968年9月我进入80中作中学生后,多数的学校活动仍然是“文化革命”内容,但文化课程有了些,包括学习俄文作为外文。奇怪那时中共政府正与苏联交恶,但80中的外文仍是俄文,大概那是他们唯一的外文师资,因为前十来年作为苏俄仆从国时,中国大陆曾经举国学习俄文,纺织部不少机关人员包括我父亲都在学习。但80中的俄文我学得不起劲,如今只记得一句半句,连那开门必习的“毛主席万岁”也忘得干净。班里的男孩武建学俄文特上瘾也学得好,似乎被那男教员喜欢。真学得好的还包括女孩孟晓原,2013年聚会时她还能口出一长串俄语。

到80中后我在班里变得不再积极上进,学习什么毛主席著作,搞什么大批判之类无精打采,具体原因不详,大概就是小孩子情绪有波动,老装得一本正经的太累。我和一直在学校表现中游的男孩陈明外号馒头,邹京修外号邹块儿,新从东大桥来的王林运外号王大肚子等玩在一起,前两位本来在小学和院子里就一直是玩伴, 我家他们常来。王林运家在东大桥下三条那一带的胡同院子里,我们每次去他妈妈都特喜欢,还说要我也给她当儿子。在他家我还看到从土墙砖缝里爬出来的土鳖虫,又大又扁,倒不显凶猛, 慢慢自己又钻回土墙缝里。那时我和王林运老一块去工人体育场的泳池游泳, 他在班里也是中游人物。同时从下三条一带来到80中的还有瘦个的杨其和矮个的张宝生外号小眼,他俩老一起上下学。杨其毕业后据说去当了售货员,后来听说因为“贪污”而被捕?

在80中班里的学生干部首推以前在白家庄小学便是学校学生“干部”的男孩武建,那时他和我不在一个班。武建小时个子长得快显高,我们称他“电线杆子”,但成年后身材不太高,被我和邹京修等超过不少。陈明一直个子不高, 似乎他家兄弟三人都如此。到80中后武建继续同时是班级里与年级里的学生“干部”,班里继续作“干部”的有我从小学便开始的女同学梅菽云,新从六里屯来的男孩韩宏元及那里来的一个女孩也是什么班干部。那时除所谓向老毛相片 “早请示晚汇报”类宗教仪式外,中学生们每早或什么时候都要集体列队按班级汇聚到学校操场,整整数千人乌压压一片倒也壮观,内容包括什么学校领导“工宣队”领导训话,唱共产党歌曲,做广播体操,等等。估计那时丑陋的“忠字舞”已式微否则也得扭动不少。每次各班排队一本正经走到操场时,武建和邻班的一个高个男孩等“班长”便在排头像模像样地作领队。那邻班男孩姓姜名字已忘,脸色较白皙,我和邹京修赠其绰号“姜片儿虫”。另一也是班级或年级级别“干部”的女孩子名庞红被我们起外号曰螃蟹。我一不正经地作积极学生便与邹块馒头等嬉笑斗闹爱玩玩小浑戏,给人起外号是一大内容。当时教我们体育的是个中年男教员姓马,稍有口吃,被我等呼为“马结巴”,似乎马老师自己也有所知,某次放学之后,我和邹块儿等在学校中闲逛,从与操场并排的那座楼内窗户朝外望见马老师在操场一带,便从窗户朝外大呼数声“马结巴”,待其向这边怒望然后冲过来欲抓捕时迅速遛掉了。

在80中我的班主任是中年女教师蒋仲芬(大致音),教什么课程已不确切, 似乎是语文或“政治”。有一次蒋老师到纺织部宿舍灰楼一带“家访”或什么,站在院子里与梅菽云吴再菲几个女孩说话,我和邹块儿馒头便爬到楼顶往下扔从顶层地面拣起的小砂子,还往下吐了几口吐沫,大概对蒋老师有不满情绪。灰楼和新大楼的平面楼顶人可通过顶层的门走上去,记得幼儿园时代新大楼还有个叫“王刚刚”的男孩因为爬到那里顶层的边沿水泥护栏上行走,掉下楼去摔死了,被我妈反复拿来做例子教育我们不可冒险。

这蒋老师大概对我印象不好,最近在微信里还有当时同班后来与楼上肖宏结婚的女同学郝楠说蒋老师被我什么事情气得很厉害,什么事情呢?我想不起来,似乎也没有必要,14岁的孩子能有什么事情要让中年女教师那么生气?当然若有机会我定要向老师道歉。我虽然在80中班里有些不听话,但不是打架斗殴偷摸耍赖的坏孩子, 数学语文这样的课程还是学习的,不会逃学旷课,在班级里也没有特别恶劣的出格行为。当时班里从呼家楼那边“3501”厂宿舍来的男孩张双奎等,不知为什么专门与家住纺织部宿舍西邻军队宿舍里的女孩刘亚沙作对,大肆散布有关刘的不良消息荒唐逸事, 主要内容有说其与男孩子鬼混啦,在家被军人爸爸打啦,爸爸一打她她就大叫“爸你别打我给您做饭!”等等, 并且还曾合伙向刘的课桌里偷放毛毛虫吓唬她 ---- 如今回忆起来陈明之类还认为这事我不会参与。据同班的女同学蒋夏萍后来说这刘亚沙住的那个大院很混乱,刘那时总怀疑有人跟踪她,所以放学常请蒋夏萍陪她一起走回去等等。这刘亚沙似乎后来旷课不少, 最近从微信群听来的消息是她后来去空军当兵,现居南京等等。

当时教我们语文的女教师有秦淑珍和何慧华,秦老师有一次上课见我把几个纸叠的绷弓枪“子弹”放在木头课桌的前方,便把它们用手弹到地上去了。那时教师上课总会巡视课堂,哪个孩子没坐好或是课桌上有什么违禁物啦会被批评,秦老师没说话只是把纸子弹弹到地上去应该算给我面子啦,可我也不知好歹或珍惜那好不容易叠成的子弹,等老师转身走后又把它们放回桌上。后来大概又被秦老师再次搞掉了或怎么样已经记不清楚了。秦老师的语文讲得挺好,黑板字也写得好,后来我72年从干校回北京后还和武建他们一起去大概西四那一带胡同秦老师家拜访过,似乎秦老师丈夫也在家。记得那天从那里出来还在街上正好碰见我那住东直门职业是民航局飞机机械师的表叔。

另一位教过我们班语文的女教师何慧华,我印象不深了,似乎年纪比秦老师长些。何老师的黑板书写和语文教得也很好,2013年在北京同学聚会时陈明还大谈何老师如何帮他孩子补习功课考大学等等。那时语文教师 似乎黑板字都写得挺好。

80中大概在1968~69年我在那里的一年多似乎也有其它课程,但内容记忆不太清楚了。反倒记得当时夏天要全体学生被带到郊区农村去“拉练”和参加“双抢”。“拉练”当时为一时髦消耗体力的无聊内容,名义上好像有准备战争之类意思因为当时大有要与苏俄开战的势态,什么珍宝岛冲突等等,所以孩子们被组织成去锻炼以便熟悉战争时逃跑或什么情况?那时无论中学小学一概将班级命名为军队式样的连/排/班即一个年纪为一“连”,每个教学班为一“排”,等等,不清楚整个学校是否也顺势名为“营”或什么?反正学生干部也依次称为“连长”,“排长”之类,似乎我班上的武建便是“连”级干部, 亦或学校级别的也可能, 因为他一直是什么干部干部的,甚至后来高中毕业后到北京郊区农村插队时也是当了农村的干部。

与家住六里屯农村地区的同学韩宏元,刘镇芳的接触使我第一次走近农村家庭和他们的生产基地,包括养鱼虾的池塘,菜地,农田,等等。韩宏元刘镇芳带我们到自己家里去玩,我还向韩的妈妈买过小鸡, 刚孵化出来的毛茸茸小鸡放在他家炕上的竹木簸箕里啄食喝水。在他们村里路过养虾的池塘时,刘镇芳突然弯腰朝下,从水里抓出活的虾直接放到嘴里咀嚼几下便吞咽下肚,看得我们目瞪口呆。刘还从大队菜地里摘下茄子生吃起来,也让我感到惊讶,因为我家里从未生吃过茄子。北方农村睡觉的砖土炕我也是在那里第一次看到,烧炕的灶往往同时用来做饭和烧猪食。2013年我回去大家聚会时,韩/刘二人都在,旁边有人说刘家经济困难大家各出饭钱后还顺便把余款给了他,韩宏元则据说在当司机,临别送我一仿琥珀类纪念物。

到郊区“拉练”要学生们背着自制“背包”徒步走很远很远,意为学习军人那样到处“行军”。背包都是家里妈妈帮着收拾的,走路则很累。 记得到达一什么村子,里面的共青团书记也是年轻男子自称“张包”,而我便联想起三国里张飞的儿子张苞。但此张包不过因为脸上有些青春痘而在自嘲, 中国人能自嘲的很少,我们对他都印象深刻。到农村后我们曾经参加过割麦子,但具体情节已不大记得,大概因为后来几年我又到顺义农村插队反复割过麦子给混淆了。80中的拉练给我的记忆还有农民给我们吃他们晒的白薯干等过程,细节已模糊不清。拉练住宿一概在村中农户家中,据说还要挑选“阶级成分好的”即所谓“贫下中农”家庭,否则有被“阶级敌人破坏”之虞。

一年多在80中的学生生活没有给我留下太多深刻的印象,我对当时学校里各类忙碌的政治活动似乎提不大起兴趣,我当时把当学生干部这类事情称作“政治”,有时对自己到中学后堕落成非政治人物还感觉有点失落,尤其是碰到白小同班的“闹”孩子岳铁生,听他问我“听说你也很闹啊”,心中感觉复杂。 在中学里当各类“干部”的同学武建虽然红得热火,但大概由于我们在小学即已认识又同住中纺部宿舍,和他仍然来往,也没有贱民对贵族的自卑。有一次在班级课堂上大概什么有关政治什么的讨论会上,我还站起来“发言”讲了什么已经忘记,应该是班级里政治事务的意见之类。总之我和馒头邹块王林运等中游男孩混在一起度过80中的初中一年多生活, 大概无聊得很。

在中纺部宿舍生活的日子里难免生些疾病,我最严重的是小学3/4年级时得的“传染性肝炎”,那时在北京不少孩子和成年人都得过同样病,大概是饮食或水什么传染的,包括当时传闻进口的“伊拉克蜜枣”含肝炎菌等等。得肝炎初期会发烧,恶心呕吐,浑身无力,要去医院隔离治疗吃药打针等等,约几星期后可恢复,但痊愈后终生有抗体,我近年在悉尼医院作手术等抽血检验也证明体内有肝炎抗体。我还记得基本恢复后有一次自己去朝阳医院复查,随后叫了三轮车回到60宿舍家中:那时人力骑的三轮车还很盛行,无论北京还是我老家福州都有很多。孩子生病时多叫三轮车拉到医院,出租汽车应该没有坐过大概也没有那种服务。 当时我们孩子只见过60宿舍东头“部长汽车房”里的三辆小轿车,分别属于副部长荣毅仁,张副部长和纺织部政治部主任朱至平,后者据说是从赴朝鲜作战的中国军队中一位副军长复原而来,一直住在大约64号门栋2楼,家里还随驻一位男勤务员大概以前是副军长的勤务兵,他儿子朱曹曹有时在院子里跟大家玩,也在白小读书,岁数比我略小。2015年我回宿舍楼观看,那汽车房似乎还在,不知用途是什么了,记得当年我们在院子里玩耍走动时常趴着那里的窗户往里看停放的轿车,孩子们聊天吹牛时有关什么吉姆,吉斯,伏尔加等苏联产轿车也是内容之一, 一个流行的顺口溜开头便是“吉姆吉斯伏尔加,苯斯XX与华沙”,苯斯后面车名记不清了,这苯斯也不知是不是指现在的德国奔驰车。

在中纺部宿舍居住时各家洗衣服一概手工,那时没有听说“洗衣机”一词。手洗衣服时用一木制或塑料搓板,即板正面锉刻成十来条横向高低凹鼓的槽,搓板倾斜置于水盆或水池内,先在湿漉的衣服被单等纤维布料制品表面涂抹肥皂--- 一般是黄色廉价的“洗衣皂”而非带些芳香的洗脸皂,然后按住衣服布料在搓板的横槽部位上下反复搓揉,尤其衬衣的领口袖口等容易积累泥泞等肮脏处往往多加力气,就是说现在机械洗衣机的功能当时全靠人力实现。记得连那肥皂有一阵都曾限量供应。后来到湖北及北京郊区农村才知道中纺部宿舍水池中手洗还算先进, 农村则常在河流池塘等自然水中,搓板也少见,农妇先手抡木棒木槌照置于石头等硬物上之湿漉漉衣服床单猛捶狠打,算是搓揉,然后浸泡于河水溪水池塘水内涤荡, 肥皂更为奢侈品。而若逢严冬寒季,手会在水中冻得通红。实际上不洗衣服,那时冬天我们孩子手背也时常会生冻疮,即皮肤由于过分长时寒冷而受伤发红肿胀,要在不继续冷冻情况下许多天才可缓慢恢复,最后冻伤的皮肤会结疤脱落, 未痊愈时整个生冻疮处经常发痒。若脚上穿的棉鞋不够厚或根本无棉鞋,则脚指头也同样会生冻疮。

逢春节时期,院子里孩子们常放鞭炮,记得有小炮儿即红色纸包装的细小圆棍内置火药,顶部伸出一纸制捻子,点燃后会发出砰的一声爆炸。 另有个头大些的原理类似,更有所谓“二踢脚”:比成年人手指略粗约二/三十公分高的圆形纸裹炮仗,药捻在下方侧面,点燃后会先在原地爆炸砰的一声,然后上半部炮仗会顺 炮身方向飞出,达一定距离后在空中再次爆炸, 所以称“二踢”。 当时胆子大的男孩儿会手持二踢脚上方顶部周边,另一手或请别人用火柴点燃下方药捻,将手尽量向外方伸出以免伤及自己,闭眼,砰的一声,第一爆炸声响瞬间手松开(其实不松也无妨), 则第二截炮仗飞向天空或什么方向然后爆炸,颇刺激也有危险,一是第一截爆炸有可能伤及自己,二是飞出的第二截炮仗可伤他人甚至自己, 似乎我也如此尝试过一两次。有捣乱的男孩以此吓唬女孩的。大批成排的小型鞭炮用竹竿拴住抬高或悬挂着点燃后连续鸣放的也有,但那费用相当高。

到1969年下旬,突然高年级69届(长我两岁)以上的孩子们都被要求去“插队”或去“兵团”,大约是皇帝毛所谓“知识青年上山下乡”圣谕发表时刻,于是几乎一夜之间,我们周围的老侯,老周等等一概全走掉了,隔壁童年玩伴侯林生那年正16岁,被送去东北“生产建设兵团”,楼下老周17岁,去了山西农村“插队”,他们走时我都不知道,只是走后大家才发现多年来一直玩在一起的大孩子们几乎通通都走光了。后来听说山西插队极苦,山高田贫,作物歉收,食品狂缺,连酱油都要从北京带去,晚间解手自行走至田间眼望四野狼眼绿火手持棍棒等原始情景, 东北内蒙“生产建设兵团”也好不了哪去似乎危险事故更多。

年轻人被赶去遥远农村, 纺织部里的家长们也被轰到湖北省安陆县和湖南的邵阳去“干(部学)校”劳动,好像毛皇帝当时也有类似什么圣谕关于机关干部要如何滚蛋的意思。纺织部当时当权的是共党“海军”某师级干部叫“军代表”名“毛宏翔”(音),人称“毛代表”,为一毫无知识粗鲁兵痞,如其老主毛皇帝一样在自己作威作福封地内胡闹乱来,把全体被其赶至湖北湖南两处干校的部里职员们一概注销北京市户口(又这可恨的户口!),据说当时国务院各部被下放去各自“干校”的职员们唯独纺织部被这毛宏翔干了销户口这一阴损招数,弄得几年后大家调回北京困难重重,许多人最后只好留在湖北湖南直到退休,比如我在院里和湖北干校的不少同学家长,包括楼下高冀家,前面楼的由建新,蒋夏萍家等等。我父亲约68或69年什么时候和大家一起被赶去湖北安陆干校,剩下身体虚弱的我妈妈一人在家照顾我们:我们当时不知道,我妈妈已经患子宫癌好几年,不知为什么父母一直没有将病情告诉我们,大概认为我和弟弟还年少且都是男孩,对子宫癌这种妇女病无法讲清还是如何,总之当时那几年我一直认为妈妈身体弱要作“冲洗”,其实那是她治疗后期的恢复一部分, 即用水大概还有什么药品经常冲洗子宫口一类,当时她还有一本如何使用医疗洗涤器械操作的载图书籍,内画女性生殖系统及冲洗图示,我有时偷偷看到立觉面红耳赤因是第一次看见女性生殖器官的图画:当时学校完全无人类生理教育导致男孩对女性身体生理毫无知晓。我妈妈的子宫癌估计未作化疗或作了也无明显副作用,她那几年在我们面前表现得只是身体虚弱,还经常说她生我们兄弟都是刨腹产所以身体不好,而我年幼无知只知刨腹产流血多使母亲痛苦,完全不懂她的病情。我妈妈是位胆怯无甚主张的妇女,49年前我外公为福州闽江轮渡公司董事长,家境优渥,母亲家兄弟姐妹5人皆大学毕业。1949年以前我父母亲曾在中国各处居住,包括父亲在四川西南联大读书(高杨振宁两届),父母亲在上海结婚,等等。1950年其实我父亲在美国已经办理好妻子赴美各项手续,甚至船票都买好了,但母亲最终没有勇气离开中国,还是父亲自己回来了(跟如今各五毛儿国贼宣扬的什么在美留学生爱国回来参加社会主义建设一类胡言没有关系)---- 父亲说当时船上还有也是从美国回来的数学家华罗庚。此次父亲与大批同事被一起赶到湖北干校,母亲明显慌乱没了主意。当时纺织部里来了两个一高一矮男的,反复到60宿舍我家里劝诱恐吓母亲,而据父亲后来说他多次告诉母亲不要同意去湖北,甚至打长途电话回来,但最终不知为何又决定离京,具体过程父母没有讲过。 但仅我母亲身患癌症尚未恢复却遭赶至干校最终癌症复发去世一事,这纺织部当时主政大小上下颇为残忍无情,当然比之文革全国四处迫害杀戮驱赶弄死人的无数凄惨狠毒,他们这样也不过小巫一桩。估计我妈妈性情实是怯弱,因为宿舍里一些同样是男家长被赶去干校母亲带着孩子的有人就硬顶着没有走。我母亲是位连对亲生孩子都从未高声喝斥的家庭妇女,大概被那两个一高一矮的部里来人恐吓纠缠得实在没有办法,因为连我都感到她对反复来劝诱的两个家伙的敌意。我父母亲生于上世纪初20年代(母亲1919年,父亲1920年),30岁前均已大学毕业工作成家,对1949年后的急风暴雨疯狂动荡毫无融入也茫然无知,心存恐惧彷徨,属于要被中国共产党改造甚或灭除的一代知识分子。他们又不是什么头角尖顶级别,只一般中游居民,荒唐的共产主义大流扫荡而过对无数中间旧日平常人物无情清理涤荡如风卷枝叶浪打散沙,一切苦难彷徨酸楚心痛尽在不言。再往前看,他们的长辈,我爷爷与外公家庭皆为旧日富户,爷爷为军中将官,外公为工商上层,另还有一个为中共地下党高级干部的大伯(1945年福州共党市委书记,1948年遭共党内部肃清惨死,后“平反”,所以才有我奶奶家楼门前额上那块“烈士家属”红匾阻挡了红卫兵抄家)。这样的残留知识分子即为毛泽东所谓“在改造中使用”的前朝遗物,难以像如今五毛儿爱国贼那样被主子一唆便起倒头跪拜日夜呼爹感恩戴德手狠心毒动辄杀人,他们能够生存下来未惨死暴亡已属幸运,但他们给我这样的后代启迪并留下了与周边共产党社会环境格格不入的生存景象,包括异域景象。

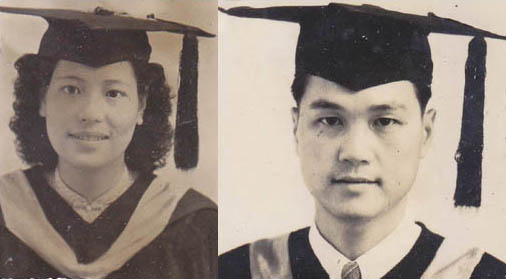

我妈妈虽为家庭妇女,但知书受教多年且有49年前的大学文凭(会计或经济),她给我兄弟买的一人一个厚达数百页(每日一页)的日记本上印有中国历代著名诗歌书画甚多,我对白居易“离离原上草”“琵琶行”等古典诗歌的记忆最初就是从那个日记本上得来的,那日记本我用了多年一直到1980年代出国前才似乎找不到了。我父母大学毕业照, 皆摄于1940年代:

大约1969年底冬季时分,我们一家包括专程从湖北安陆回来接我们的父亲一起坐火车, 离开北京赴湖北经武汉去安陆县“五七棉纺厂”干校。记得在武汉停留时父母亲还曾有过一次极少有的争吵,内容不详,估计与此次行程有关。其实多年前我家曾经去过广西的南宁,似乎是父亲工作调动,我对南宁的短暂记忆只有某次在公园内坐着看水里的鱼来回游动,那似乎是全家在外面吃饭,但后来很快我们又回到北京,那还是我们家搬到60宿舍之前的事情。这回去湖北安陆干校则是相当清晰的记忆,在几个寒冷的冬日,我记得火车上我们都着棉衣,漆黑的车窗外偶有灯火伴随着咣当咣当的车轮震荡闪过,夜空冰凉黝黑, 我在北京的童年出现一个截断。回想有叹:

生兮长兮北京城

幼时少时事纷纭

悲喜泣庆朦胧远

半世回首说难清。

-------------------------------------------------------------------------------------------

后记:

本来关于童年在北京朝阳区东大桥中纺部宿舍现称“中纺里”的回忆就此搁笔,想着写写我家到湖北安陆五七棉纺厂的生活。 恰逢每年三月文革期间北京中学生“出身论”作者遇罗克蒙难纪念日,我在“纺院发小”微信群里送出本篇回忆文之前的(一)至(四)四篇后,先与原住50几楼的同龄黄明利拉些旧识家常,包括他提到一同事“赵厚文”曾在北工大77届上学与我同学而我却想不起来等等,听他大哥黄维奇说我所送回忆文章的 .pdf文件字体太小手机无法阅读,便增大了字体再发,且随黄大哥也转了几页被大陆屏蔽的维基百科中文版上关于遇罗克介绍及其他人纪念诗歌。转天便被同学告知那里有人开口大骂,我去一看,有三流氓真名实为“王向桓,张和平与司马城”者,正在蹦跳对我指名大骂要杀我全家“死光光”且要先“回来一次打一次”等,好一派街头泼皮喧闹打滚破口张狂暴躁不已。这后二人我并不认识,当然估计也是当年院内住户否则不会出现且如此激动,那“王向桓”我可太熟悉啦:外号“王八团子”,小我一岁,家有一弟王向宁,幼年时常到我家玩耍,我妈妈特认识他哥俩,其母名金银,即姓金名银,父母似乎皆为纺织部内行政干部。王向桓为人属于“赖”主儿,即当时北京孩子形容某人稀松酸软爱嬉皮笑脸办事绕弯易折不求原则,约相当于成年人之鸡鸣狗盗之辈,在孩子中常做些恶心事项博众人一笑,比如那次为得赏一廉价糖块甘愿赤身裸体鸡鸡向外站立某户门口,直至楼上女孩快出现才被望风者通知而逃窜回屋,足见一般不太赖皮主儿不会如此。 今日这向桓连伙几同类泼皮大骂赤膊昏胡而来,其实我也不甚奇怪,所谓坯别半世当仰视相待。前几日还曾惊讶纺织部宿舍内五毛儿不甚嚣张对我回忆文章未置恶评,只几人说好。今日出现三员武五毛大将呼啸生风(不知这王/张/司马桃园结义过成三兄弟否),倒开五毛儿为党共产主义奋斗先例:原来五毛也分文武,纺织部宿舍武将多乎。亦或幼时三国水浒岳飞传还曾记得?所以杀伐砍头手脚熟练也,70年3月遇罗克未被其手刃可能心存愤恼报国未成。当年王向桓爷爷名王宝贵,为一山东农家赴京投奔儿子住在一起(那时院内类似情况不少),他家就在从我家后窗望下去的右手一楼63宿舍犄角处,有一户外阳台, 与我们60号楼北边同样位置处的50几号楼下一楼的男孩“窝头”(外号,正名已忘)家遥相对应,两家都有一户外白色带倾斜扶手的石制阳台,奇怪的是我们60号门洞这排楼的一楼各户却没有阳台!总之这王宝贵老爷爷每日闲来无事,到前面“窝头”家闲坐聊天时,常手揪“窝头”弟弟“小文儿”的阴茎睾丸即鸡鸡下两个小球揉弄之,是习惯还是解闷不太清楚, 当然此举今日在西方定会遭至狎童指控但当时孩子们如何知道?那时幼儿一概穿开裆裤大概为换洗方便,那“小文儿”只两岁或更小,浑然无知也无反抗或反应大概只顾玩耍,但这王老头揉小文睾丸事在院里男孩中人尽皆知口碑相传,王向桓当然每逢人提起便恼怒异常,但似乎也无办法因是事实嘛。50年过去此人长成一愤怒武将五毛儿张口便杀大有当年小人书内古代战斗风格,我算开眼, 也明白了国内五毛儿与其海外同志类似,少人品私德正派端庄者, 与共产党70年来扶持养育泼皮无赖践货流氓作接班人下一代宗旨一致。顺手回了此三员愤怒武将几句,正待详细增加几字,ID便被“纺院发小”微信群主“肖松宋新荣”给删除了---- 这“宋新荣”应为当时我家前院男孩宋新民姐姐,小时玩打抛球之类还记得有她。对这三泼皮流氓的愤怒暴躁我很理解,特赠几句安慰一番:

仿邓拓:

岂有文章毁旧土

从来佞妄玷故园

莫道耳语弃市在

纺院五毛喊杀人