刘正教授的学术博客

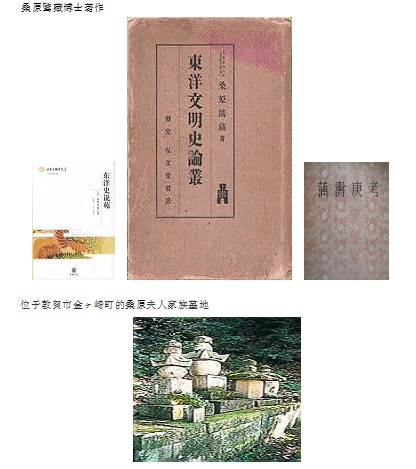

内容涵盖:传统经学为主的中国思想史研究、商周金文为主的古文字学研究、宗教史和制度史为主的商周史研究、版本学和校勘学为主的古典文献研究、京都学派为主的海外汉学研究、古代神话和诗论为主的中国文学史研究桑原骘藏和东洋史学京都学派

(一) 生平简介

桑原骘藏博士,这个东洋史学京都学派的大师,实际上是个日本汉学界的异类!在中华书局出版的由钱婉约和王广平合译、桑原骘藏博士的《东洋史说苑》一书中,附有钱氏撰写的《<东洋史说苑>及桑原中国学》一文,可惜:该文对于桑原骘藏博士的生平及其家世几乎没有任何介绍。这反映了国内学术界对桑原骘藏博士了解的贫乏。更何况桑原骘藏博士本人否认他是中国学家,何谈“桑原中国学”?关于他具体的出生日期,也曾有人对钱氏撰写的《<东洋史说苑>及桑原中国学》一文提出质疑。的确,1870年还是1871年?是1月27日还是12月7日?有些学者甚至订正钱氏的“桑原骘藏(1871-1931)”说:“查桑原骘藏生于明治3年12月7日,明治3年为1870年,故此处生卒年应改为(1870-1931)”。案:桑原骘藏博士出生准确日期是明治四年(1871)西历1月27日。而户籍上所登记的“明治三年(1870)十二月七日”,于是出现了中日双方的学者(如日本汉学史家近藤春雄博士和中国日本汉学史家李庆教授等)都有人主张桑原骘藏博士的生日是“1870年12月7日”说的现象。究其具体原因,请看他的著名弟子宫崎市定博士的话:

户籍上写的却是上一年的十二月七日,是为了上学的方便而改写的。

但是,为何选定在十二月七日而不是八日或六日、或者十二月三十一日前的任何一日呢?宫崎市定博士就没有再回答了。因此,钱氏的“桑原骘藏(1871-1931)”说并没有错。相反,“故此处生卒年应改为(1870-1931)”说显然是不对的。桑原骘藏博士出生地是福井县敦贺郡敦贺町,他的父亲是当地一名专门生产日本纸的小作坊主,名叫桑原久兵卫。桑原骘藏是他的次子。从名字上看,兄长叫桑原制一郎、弟弟叫桑原勚三郎,那么按照桑原家族的这一命名习惯,桑原骘藏最初的名字应该是叫桑原“某”次郎的吧,而不可能是“桑原骘藏”。从口从制的“制”字和“勚”字的意思全和商业有关,那么,很可能桑原骘藏的本名是“桑原质次郎”或“桑原贽次郎”,而“骘藏”可能只是他的字号。这里的“质”或“贽”也是和商业活动有关的字。根据宫崎市定博士的回忆,在学生时代印象最深的一件事就是:当全班同学拿到桑原骘藏博士所写的高中社会科教材《中等东洋史》教科书时,作者的名字中的“骘”字却没有人认识。桑原久兵卫不可能给长子命名“一郎”、给三子命名“三郎”却不给次子命名“次郎”。那样不符合日本的命名习惯。在桑原骘藏兄弟三人中,兄长桑原制一郎继承了父亲的造纸技术,他的弟弟桑原勚三郎学会了修表。桑原骘藏小学和中学是在京都府立中学渡过的。然后,他以优异的成绩考取了当时最有名的京都第三高中。据说,当时的桑原骘藏曾在日记中写下了“世界的历史家桑原骘藏”这几个字,或许反映了他立志研究历史学的想法就是在这时形成的。从高中毕业后又考上了东京帝国大学文学部汉学科。从此正式开始了以研究东洋史为自己的专业。

桑原骘藏博士及其出生地故居

1896年,桑原骘藏博士从东京帝国大学毕业后,又直接考取了东京帝国大学大学院(日文汉字“大学院”的意思即中文的“研究生院”),在东洋史学祖师爷那珂通世博士(当时是东京帝国大学大学院兼职讲师身份,不是正式的东京帝国大学教授)指导下,进行专业化的东洋史研究。那个时候,一般的研究生多是选择白鸟库吉博士或市村瓒次郎博士作为指导教授。对英语和法语十分熟悉的桑原骘藏博士,却看中了那珂通世博士研究东洋史时的世界史的范围和视野,而这点也是影响他一生对东洋史学的理解。他的外语专长和他对东洋史的理解,使他挑选了中西交通史这在当时还是十分冷僻的一个科研课题,作为研究范围。1908年,那珂通世博士故去时,正在中国留学的他知道此事后,立刻写下了充满深情的《回忆那珂先生》一文,发表在《大阪朝日新闻》上。师生之情,一览无余。他甚至痛斥当时为保守和学阀制度把持下的日本学士院和东京帝国大学不接受那珂通世博士成为那里的一员,这是“日本学士院和东京帝国大学的耻辱,而不是那珂通世博士本人的耻辱”。1898年,桑原骘藏博士从东京帝国大学大学院毕业后,成了东京第三高中教授。1899年,桑原骘藏博士转任东京高等师范学校教授。1909年开始,桑原骘藏博士结束了两年的在华留学生涯,出任新成立的京都帝国大学文科大学东洋史学第二讲座教授。他负责中西交通史和风俗史的研究和教学,并把他的从世界史的研究视角看待东洋史的观点带到了京都帝国大学。从此以后,桑原史学以显然不同于内藤湖南和狩野直喜两博士的清代考证学和京都支那学的研究路数和风格,以他的中西交通史和中国风俗史的研究在京都帝国大学稳稳地站住了脚根。1910年,桑原骘藏取得文学博士学位。1930年,桑原骘藏博士从京都帝国大学正式退休。1931年5月24日,桑原骘藏博士因肺病卒于京都市上京区塔之段町自己的家中。桑原骘藏博士先前和死后出版的学术著作有两卷本的《中等东洋史》(《东洋史要》)、《宋末提举市舶船西域人、蒲寿庚的事迹》、《东洋史说苑》、《东西交通史论丛》,《东洋文明史论丛》、《支那法制史论丛》、《考史游记》等书。1968年,日本著名的岩波书店出版了六卷本《桑原骘藏全集》。

桑原骘藏博士的儿子是日本著名的研究法国历史和文学的专家桑原武夫博士、京都大学人文科学研究所教授。大家可能感到很奇怪,为什么他没有像内藤湖南博士、白鸟库吉博士、和田清博士等人的儿子那样,继承他父亲的学术专业、成为一名汉学家?这显然是因为桑原骘藏博士的反对。这个被当时日本汉学界称之为“一个最讨厌支那的支那学家”、“不屈的东洋史家”从他的学术研究到他的学术观点却是异类层出,详细介绍请见下文。

(二) 主要学术成就和学术观点

桑原骘藏博士的主要研究范围集中在中西交通史和中国风俗史两个方面。但是,他在中国学术界影响最为深远的却是他的《东洋史要》和《蒲寿庚考》二书。桑原骘藏博士的《东洋史要》一书在日出版后,由上海东文学社在1899年正式出版中文本。樊炳清译,王国维先生亲自为之作序。该书分上下二卷,从总论开始,把全部中国古代史分为四期,即:上古期、中古期、近古期、近世期。因为他的中国史时代划分比内藤史学要早上至少十年以上,因此,他的所谓“中古期”(即“汉族盛势时代”)、“近古期”(即“蒙古族最盛时代”)和晚出的内藤史学的“中古”、“近世”的概念是明显不同的。而他所谓的“近世期”则是专指“欧人东渐时代,迄于中日甲午战争前夕”的明清时代,一直写到了晚清时期中日之间的竞争和摩擦。桑原骘藏博士的《东洋史要》一书紧紧把握住了从世界史的视野研究中国史的特点,在阐述中国古代发展史之时,还特别突出了古代中国在各个历史阶段和周边民族及国家之间(如印度、蒙古、突厥、俄罗斯、日本、朝鲜等国家和地区)的互动关系。王国维先生在序中对该书的“简而赅,博而要”的特点大加赞赏,甚至发出了“以吾国之史,吾人不能作而他人作之,是可耻也,不耻不能作,而耻读他人所作之书,其为可耻,孰过是也?”的自惭之词。

《宋末の提举市舶西域人蒲寿庚の事迹》是作者历年研究蒲寿庚的集大成之作。上个世纪三十年代初期,此书在中国学术界也有多个译文同时存在,相继出版。比较著名的是中华书局1929年译本,陈裕菁先生译。书名为《蒲寿庚考》。其次为商务印书馆1929年译本,冯牧先生译,书名先为《中国阿刺伯海上交通史》,后又曾名为《唐宋元时代中西通商史》。一般将此书简称为《蒲寿庚考》。桑原骘藏博士的《蒲寿庚考》一书分绪论、本论、结论三部分,共五章。如下:第一章《蕃汉通商大势》、第二章《蕃客侨居中国之状況》、第三章《蒲寿庚之先世》、第四章《蒲寿庚之仕宋与降元》、第五章《蒲寿庚之仕元及其亲族》。本书通过对蒲寿庚个人事迹的考证,深入研究了唐宋元时代中国与阿拉伯国家之间海上通商往来的史事。从提举市舶官职的建立到阿拉伯国家往来中国的路线及日程、从唐宋元时代海外贸易港口到外国人在华居留地以及居留广州的历代蒲姓等方面的研究,等等。

此书各种中译本

1926年,此书曾被授予日本帝国学士院奖。此书对于中外学者关于中国古代海上贸易史的研究,有着极其重大的推动作用。陈裕菁在译文序中评价说:“桑原骘藏《蒲寿庚之事迹》,征引详富,道人之所末道,于中西交通往事,发明不少。非徒事襞绩旧说者可比。为史界所推重者久矣。”

在该著作一开始,桑原骘藏博士就先对“提举市舶”一词进行解释和考证:

市舶即互市舶。当时由华往外国或由外国来华之贾舶也,此等贾舶,政府设置管理之,谓之提举市舶司。主其事者即提举市舶。

然后,他对“提举市舶”一词进行的注解是:

提举市舶之名称

提举市舶简称市舶使。又简则曰舶使。(周密《癸辛杂识·别集·上》)宋代制置使简称制置,招抚使称招抚,经略安抚使称经略安抚,提举市舶司称市舶司或舶司。提举市舶官称市舶官或舶官。据此以推,则所谓提举市舶、市舶使、舶使者,恐皆提举市舶使之简称。

到此为止,似乎可以终止了,然而,桑原骘藏博士在注解中再对这一问题进行详细考证,他把它分成专任之市舶使、唐代之市舶使、市舶使名称之初见、波斯僧及烈四节内容,进行了更加细致的史料考证,把整个市舶使的形成的历史进行了梳理。这样一来,有关部门正文中的“提举市舶”四字,他就进行了将近两千字的史料考证。

再比如,他在文中对“行在”地名的介绍时说:

泉州开港后,约四十年许而宋室南渡。于是,杭州为南宋一代之行在。中世外人谓杭州曰Khinzai或Khanzai,盖行在之讹也。

然后,他在注解中又用了将近两千字的篇幅,详细考证了行在的由来、读音的演变以及中外学者对于这一地理位置的考证,而本文却只是上述几十字的结论而已!总之,该书全体构成上都是这种格局,从正文到注解,紧密结合,相互印证,论证精密而结论真实可信。这也难怪此书一出,精湛的考证功夫立刻震惊了国际汉学界,对日本京都学派的东洋史研究和考证方法的确立实在具有重大的启迪和贡献。此书在最大的方法论价值是建立了东洋史学研究的学术规范。《宋末の提举市舶西域人蒲寿庚の事迹》一书,光注解就占了几乎一半的篇幅,而每一条注解又是一篇相关术语和史料出处的考证论文。这一严谨的论证和著述方法,成了日本京都学派东洋史学著作的典范。如果说这两本书是作为历史学家的他的代表性著作的话,那么他的《东洋史说苑》一书就使他成为当时风行一时的中日人种和文化比较优劣论的急先锋。有人曾主张把《东洋史说苑》与阿瑟·史密斯《中国人气质》、辜鸿铭《春秋大义》三书称之为“世界洞悉中国人性格的三个范本”。此说虽甚不当,但也不会相去甚远。

那么,下面我们就介绍一下这部桑原史学体系中的名著《东洋史说苑》一书。该书最早在1926年夏由弘文堂书房出版。后来收在《桑原骘藏全集》第一卷。该书分为七大类,即时事类、文化类、宗教类、风俗习惯类、气质类、人物类、杂篡类。共收入作者二十四篇汉学研究论文。有的作者在介绍此书时说该书“收集了作者较为通俗可读的短篇论文23篇”,可能统计上有误。这二十四篇论文如下:第一,时事类五篇。1、《支那の革命》,2、《黄祸论》,3、《支那の国教问题》,4、《对支政策管见》,5、《对支文化事业についての希望》。第二,文化类三篇。6、《晋室の南渡と南方の开发》,7、《东洋人の发明》,8、《历史より观たる南方の开发》。第三,宗教类六篇。9、《高岳亲王の御渡天に就いて》,10、《旧稿 “高岳亲王の御渡天に就いて”の后に》,11、《老子化胡经》,12、《ネストル教の僧及烈に关する逸事》,13、《大师の入唐》,14、《大秦景教流行中国に就いて》。第四,风俗习惯类三篇。15、《支那人辫发の历史》,16、《支那人の食人肉风习》,17、《支那の宦官》。第五,气质类两篇。18、《支那人の文弱と保守》,19、《支那人の妥协性と猜疑心》。第六,人物类两篇。20、《秦始皇帝》,21、《支那史上の伟人(孔子と孔明)》 。第七,杂篡类三篇。22、《东洋史上より观たる明治时代》,23、《支那学研究者の任务》,24、《支那の人口问题》。使桑原骘藏博士的头上被日本汉学界戴上了“一个最讨厌支那的支那学家”、“不屈的东洋史家”等称号的直接起因,就是因为这部专著的出版而得来的。在此书中,和中西交通史的研究有关系的论文只是《ネストル教の僧及烈に关する逸事》和《大秦景教流行中国に就いて》这两篇而已,其余全是对中国风俗史的研究。而他对中国风俗史的研究却是建立在对中国人性的分析和研究这一核心目的之上的,从学术研究和学术论文中公开地蔑视中国人种和中国文化。日本在明治维新时期,关于中日民族和文化的优劣问题的比较研究,风行一时。特别是随着甲午海战对大清水师的战胜,对中华民族和文化的劣等、劣根的指责,成了明治维新时代福泽谕吉等思想家们脱亚入欧论的时代证明。成了“亚洲的白种人”的日本民族,在学术上也开始以白种人的世界史观来看待中国历史了。走在前列的就是当时的京都帝国大学东洋史教授桑原骘藏博士。请大家注意这些研究题目:《支那人辫发的历史》、《支那人的食人肉风习》、《支那的宦官》、《支那人的文弱和保守》、《支那人的妥协性和猜疑心》。上述五篇研究论文也是最引起争议的文章。从题目上看,这本来是属于新闻记者或作家才值得动笔的内容,但是却很荣幸地成了一个有着世界史视野的东洋史学家的研究基石。我们把这五篇文章改一下题目,让日本学者换位思考一下:《日本人乱伦の历史》、《日本人の男女混浴风习》、《日本の官僚》、《日本人の野蛮と保守》、《日本人の好色心と猜疑心》。相信这些研究论文肯定会引起日本学术界的不快。他们很可能把这些文章看成是中国愤青们的反日宣传作品。可是,要是有人告诉他们:这是中国最有名的北京大学历史系的一位著名教授的研究论文时,我足可以想像出他们的吃惊和愤怒了……然而,我很遗憾地看到了我们国内有些年轻学者对桑原史学中的这些糟粕的热情吹捧和大力肯定,似乎桑原骘藏博士成了“日本史学界的鲁讯”,乃至于桑原史学中对中国文化和人种的蔑视也成了“对中国国民性的深刻挖掘”。在有些人看来:“桑原是通过批判中国人的国民劣根性和褒扬孔子等人的伟大思想与人格这两种方式,来建立自己的价值观。耐人寻味的是,桑原对中国人国民劣根性的批判与鲁迅的改造国民性思想多有相通之处。”我实在看不出他们所分析出的上述东西是否真的就是桑原史学的真谛,我进而怀疑他们是否真的了解桑原史学和桑原本人。

在《支那史上的伟人(孔子和孔明)》一文中,桑原骘藏博士主张:

支那历史上的伟人,我主张第一是孔子,第二是秦始皇,第三是张骞……第四就是诸葛亮。

而他肯定这四个人的重要理由是他们的表里如一的作风。这些话出自一名记者或者作家的笔下,我们可以理解那份情绪,可是出自一名历史学家的笔下,就有些不伦不类了。

在《支那人中的食人肉的风俗习惯》一文中,桑原骘藏博士分析了产生这一习惯的五种可能性原因:

(一)饥荒的年代里吃人肉的情况。(二)城被围困弹尽粮绝时吃人肉的情况(三)作为一种嗜好品吃人肉的情况(四)出于对仇敌的憎恨吃其肉的情况(五)出自医疗目的吃人肉的情况。

然而,上述五种情况并非为我中华古代社会所独有,作为具有世界史视野来研究中国古代史的桑原骘藏博士应该不会不知道这一点吧?!

在《支那人的妥协性和猜疑心》一文中,桑原骘藏博士指出:

妥协性和猜疑心这其实是支那人的二大痼疾。这二大痼疾不剔除的话,我想,支那的改造也就无从谈起。妥协并不是绝对要排斥的东西。互让的精神在任何场合都是必要的。但是一定不能忘记妥协也好互让也好,是不能忘记主义和节操的。像支那人那样放弃了主义和节操的妥协那就是苟合。一时的苟合却播下了百年不安定的种子。……“治日少而乱日多”已经是常用语。考察支那的歴史,总感觉太平的日子太少了。上下四千年的历史,就如同梅雨期的天气,阴天多而晴天少。就是为他们所夸耀的所谓黄金时代。太平的日子也不过五、六十年。其他时代也就可想而知了。这是妥协和猜疑的必然结果。征伐也罢,镇压也罢,全是由于一时糊涂的妥协所造成的,因此不安定的原因到什么时候也是无法根绝的。因为无法根绝的这些不安的因素,进而也加大了君臣同僚之间彼此的相互猜疑之心。

在《支那人的文弱和保守》一文中,桑原骘藏博士又主张:

支那人当然也有其自身的民族性。支那人尤其显著的民族性就是文弱和保守。支那人的文弱和保守这些特点早已经被世间广泛地了解了,决不是什么新鲜事。……支那人在文弱的同时又表现出其保守的一面。有关支那人的保守,有种种原因可以解释:(一)支那人先天的性质就是保守的。(二)从上古开始支那人的文明就是处于超越在四周异族之上的,因此支那人自古以来就以文明之国而自负,甚至相信他们自己才是世间唯一的和绝对的文明之国。这一习惯已经变成了他们的第二天性。(三)支那人中间有着恒久和伟大的传统势力的儒教,就是保守尚古的典型。孔子就主张‘述而不作,信而好古’。他要法先王而赞美三代。尤其是孔子的“温故而知新,可以爲師矣”之说,好古的同时也就表现出对现代的忽视。到了儒家的末学,更多的是表现出保守思想这也是不争的事实了。……不仅是儒教,支那产生的各种学说,一言以蔽之,多时倾向于保守思想的。

如此等等,桑原骘藏博士的中国史观已经表达得十分突出和急进了。虽然他死在日本发动侵华战争之前,但是他的学术著作和中国史观却为日本国民进行了一次侮辱中华人种和文化的战前文化总动员。作为研究中西交通史的学者,在他死后先后被整理出版了《东洋文明史论丛》和《东西交通史论丛》两部书,由弘文堂书房分别在1934年和1944年出版。其中《东洋文明史论丛》一书收入研究论文十三篇。如下:《历史より观たる南北の支那》、《纸の历史》、《经子に见えたる宋人》、《支那人间に于ける食人肉の风习》、《唐宋时代の铜钱》、《长安の青龙寺の遗址に就て》、《司马迁の生年に关する一新说》、《隋唐时代に支那に来往した西域人に就て》、《明の天寿より罗马法王に送呈せし文书》、《创建清真寺碑》、《支那人を指すタウガス又はタムガシといふ称呼に就て》、《支那の记录に见えたるイスラム教徒の猪肉食用禁制》、《新发见のカトリック教の宗论关系の二史料》。

《支那法制史论丛》和《考史游记》二书,也是在他死后才正式出版。其中《考史游记》出版于1942年,书名为狩野直喜博士所题,矢野仁一博士、宇野哲人博士作序。弟子森鹿三博士负责整理。该书根据桑原骘藏博士当年留下的来华旅行日记、照片及当年交给文部省的《留学报告书》等材料基础上,详加解读,使之图文相配。全书分长安、山东河南、东蒙古、观耕台、南京等五部分游记。附照片插图271幅。桑原骘藏博士一直主张要科学的研究历史。他首先将内藤湖南和狩野直喜两博士视之为学术珍宝的包括乾嘉考证学派在内的中国历史学和学者们一概视为是不可信,他的名言就是“中国学者的脑子很糟糕”、“我自己从事的是东洋史研究,和支那学没有任何关系”等等。在上个世纪初期,在日本学术界曾经短暂出现过一个提到桑原骘藏就等于提到了东洋史、提到了东洋史就等于提到了桑原骘藏的人、学合一的局面。他的学术观点对明治维新后期到大正、昭和年间的日本思想和社会产生了广泛而重要的影响。尤其是在学术界!现、当代日本的右翼学者和政治家们经常可以从桑原史学中发现他们感兴趣的东西。而他的儿子桑原武夫博士又把这些对中日关系“有指导价值的思想”发扬广大成所谓的“新京都学派”。但是,这个著名的东洋史教授留给学术界的值得我们去认真对待的就是他严谨的治学态度和学风。他甚至在《张骞の远征》一文中利用手中掌握的资料精细地推算出张骞的每日行程。他一贯主张:“所谓历史的研究就是逐渐逼进事件真相的过程”、“建立在假定基础上的假定结论是最靠不住的”……他是这样主张的,也是这样做的。《历史より观たる支那の南北》一文和《宋末の提举市舶西域人蒲寿庚の事迹》一书,都是在多次发表后又多次修正的基础上最后定型的,他在论文的注解中几乎穷尽了当时国内外所能找到的所有相关资料。而每一条注解几乎就是一篇考证短文。这是典型的法国汉学的传统作法。丰富地占有史料和严密地考证,这为他赢得了“精致坚实地考证学东洋史大家”的美誉。这当然使他有资格看不起内藤湖南和狩野直喜两博士视之为珍宝的清朝考证学。他甚至在东京帝国大学为他举办的东洋史学术讲座上,当场抨击正坐在台下的东京帝国大学东洋史教授白鸟库吉博士治学缺乏严谨,猜想过多等等,而白鸟库吉博士除了面红耳赤之外也只好隐忍不发。他对待自己的母校、日本的头号学阀和东洋史学东京学派的领袖尚且如此,对待罗振玉和王国维等人就更不用说是怎样的刻薄了。但是,他几乎没有多少时间去思考一下:所谓注解派的法国汉学和实证派的德国汉学,和中国乾嘉考证学派的有多大的差别?!我甚至怀疑桑原骘藏博士是否能够区分赵翼、钱大昕和王鸣盛各自的考证学方法和特点。不然的话,他怎么会如此非议乾嘉考证学派呢?!在他著名的《东洋史要》一书中,对于清代,他只是匆忙地写了《清官制及兵制》一章,而对于清朝和周边民族关系却写了整整十五章!当然,清代的思想和学术他也根本无暇涉及。尽管他的弟子宫崎市定博士在《桑原史学の立场》一文中表达了他个人的见解,他认为:桑原史学和清代乾嘉考证学派的史学思想和方法史相通的。但是,桑原骘藏博士却不认可,他反而主张清代乾嘉考证学派的考证力度过于软弱和暧昧,认为和他心目中的科学的历史学还有相当远的距离。在桑原骘藏博士的设想中,历史学是一门如同自然科学那样的学术,历史学的研究结果应该是无论谁来研究都应该是得出同样的结论。他特别强调历史学研究过程中的“无思想性”的特点,也即没有倾向性的研究。但是,《支那人辫发的历史》、《支那人的食人肉风习》、《支那的宦官》、《支那人的文弱和保守》、《支那人的妥协性和猜疑心》等篇论文中又有多少是世界各民族中唯中华民族才独有的呢?!至少,文弱和保守、妥协性和猜疑心是人类共同的性格特点。食人肉风习、宦官和辫发也并非中华民族的标志性符号,在古罗马、在南美、在非洲、在印度、甚至在日本都曾经或多或少出现过。在这里,我们惊讶地发现追求科学的历史研究的桑原骘藏博士丧失了他所主张的历史学研究活动中的“无思想性”的特点。好在,我们知道他有个反复地修改论文的“逐渐逼进事件真相的过程”的习惯,就让他来世再继续去进行真正“无思想性”的研究、去“逐渐逼进事件真相”吧。

(三) 与中国学术界的交往

桑原骘藏博士的确很少和中国学术界有直接的来往,他一生中也只在1907年到1909年来华留学两年。就是他唯一的好友文廷式,也还是在1900年文廷式访日时、经过内藤湖南博士的介绍才得以结识的。文廷式当场书写了《洛神赋》行书相赠。1907至1909年,桑原骘藏作为文部省留学生,第一次踏上了来华留学的旅途。在此期间,他先后多次到陕西、山东及河南、内蒙古、江南等地实地旅游和考察。根据《考史游记》一书的记载,1908年8月,当他来到张家口考察时,他注意到“张家口地当库伦、乌里雅苏台、归化城、丰镇等地来往的要冲,并作为对蒙古及俄国的贸易地,处于交通枢纽之地位。商业大体掌握在山西人之手。除俄国人以外,外国人的商业不甚兴旺”的地理和社会特点。在京都帝国大学期间,他和罗振玉、王国维和董康等人的交往,也仅限于见面打招呼而已,几乎不和他们进行任何学术交流。更多的时候,桑原骘藏博士在课堂上下公开蔑视中国人和中国学者的言行,也好不客气地嘲讽他的大学同僚内藤湖南博士。1923年,陈垣先生发表在《国学季刊》第一卷第四号的《元西域人华化考》一书前四卷,寄给桑原骘藏博士。桑原骘藏博士读后,特别撰写了书评《读陈垣氏之<元西域人华化考>》一文,对他的研究成果给予了高度评价,称赞他是:

陈垣氏为现在支那史学者中,尤为有价值之学者也。支那虽有如柯劭忞之老大家,及许多之史学者,然能如陈垣氏之足惹吾人注意者,殆未之见也。……陈垣氏研究之特色有二,其一为研究支那与外国关系方面之对象。从来支那学者研究关系外国之问题,皆未能得要领,故支那学者著作之关于此方面者,殆无足资吾人之参考。惟陈垣氏关于此方面研究之结果,裨益吾人者甚多。……其二,则氏之研究方法,为科学的也。支那学者多不解科学的方法,犹清代学者之考证学,实事求是,其表面以精巧的旗帜为标榜,然其内容非学术的之点不少,资材之评判,亦不充分,论理亦不彻底,不知比较研究之价值。

但是,在他肯定了陈垣先生论文的积极意义之时,也指出了他本人不能赞成的论点,如陈垣先生的安世通来自安息说等观点,他表示文章“仅供作者参考”,并声称陈垣如能在公开发表论文时采纳这些意见,他将非常高兴。主动给一名中国著名学者回信,这在他的一生中也是很少见的。而更主要的,桑原骘藏博士的此文并不是想肯定陈垣先生的观点,而是想提醒陈垣先生有些观点是靠不住的,希望他能修改。而陈垣先生在读了桑原骘藏博士的《蒲寿庚考》(上海中华书局,1929年版)一书之后,在他自己的《元西域人华化考》一书还特别提到了“近日本桑原骘藏氏考寿庚事尤详尽”一语。

(四) 影响及学术评价

早在上个世纪二十年代,胡适先生就已经注意到了他。根据《胡适留学日记》1917年7月的记载:胡适在留学归国途中,路过日本东京,看到了当时发表的的一些论著。他在日记中写到:

又有日本人桑原骘藏博士之《中国学研究者之任务》一文,其大旨以为治中国学宜采用科学的方法,其言极是。

陈裕菁先生在《蒲寿庚考》译文序中对桑原骘藏博士作了如下评价:

桑原骘藏《蒲寿庚之事迹》,征引详富,道人之所末道,于中西交通往事,发明不少。非徒事襞绩旧说者可比。为史界所推重者久矣。

自从《宋末の提举市舶西域人蒲寿庚の事迹》一书出版后,精湛的学术考证和丰富的史料使该书立刻成了国际汉学界研究中西交通史的重要学术经典。陈垣先生是最先在桑原骘藏博士的基础上往前推进的历史学家。1923年,陈垣先生发表了《元西域人华化考》一书,寄给桑原骘藏博士。我们从陈垣先生在该书中对桑原骘藏的“近日本桑原骘藏氏考寿庚事尤详尽”评价,也可以看出他在陈垣先生心目中的重要位置了。1933年,向达先生在桑原骘藏博士的基础上撰写了长文《唐代长安与西域文明》一文,发表在《燕京学报》上。最近,东京大学东洋史专业副教授吉泽诚一郎博士还在京都大学主持召开的第13届现代史研究会上公开发表了《桑原骘藏の东洋史学と现状分析──战前期日本の政治と学术》一文,在该文中,吉泽诚一郎博士很认真地研究桑原骘藏博士的东洋史学思想和战前日本政治之间的互动关系问题。就其自身而言,桑原骘藏博士生前一直否认自己是一名汉学家,他一贯主张他研究的是东洋史,而不是支那学或者汉学、中国学。砺波护博士在《桑原骘藏》一文中引小岛祐马博士特别对比创始期东洋史学京都学派三巨头的学术异同点后,得出结论说:“双方都是实证的学风”。那么,在具体的史学研究方法上,区别桑原考证学和内藤·狩野考证学的异同,也许就成了今后对东洋史学京都学派进行深入研究的重要课题之一。对于桑原考证学和内藤·狩野考证学的异同,我有个不太恰当的比喻说明这个问题:

我把东洋史研究比作一个造纸作坊,内藤·狩野二人看中的是制作工艺流程在造纸技术上的重要性,只要这一点把握精准了,造出的纸张大致就是合格的,而不去管那些所造纸张的化学成分。而桑原则看重的却是所造纸张的化学成分,只要这一点符合规定数据了,造出的纸张大致就是合格的,而不去管那些制作工艺流程。我的这一比喻合适不合适,也只有那个造纸作坊老板桑原久兵卫才能作出评判了。

比如他和小川琢治博士之间有关《山海经》史料价值的论争,他把《山海经》看成是中西交通史的古籍,他对那里记载的国与国之间的距离和位置是极端表示怀疑和不信任的。而小川琢治博士则把《山海经》看成是历史地理学的古籍,他只要看到那里面的古代神话记载得到了印证,就有理由相信这些史料作为历史地理学文献的可行性。当然,在肯定他的严谨的学风之时,更需要看到他的论著对于日本的中国史研究有着学术规范的意义。《宋末の提举市舶西域人蒲寿庚の事迹》和《历史より观たる南北の支那》几乎是东洋史学京都学派的学者们留下的最典型的考证性论著,从学术观点到考证方法,至今已经成了历年学生学习的范本。最近十几年来,中断了几十年的出版活动的桑原骘藏博士的学术著作,又重新被翻译和出版,而且也引起了国内学术界的热烈回应。荣新江和陈国灿、冻国栋等先生皆有专文研究桑原骘藏博士的中西交通史研究,林梅村先生在《从考古发现刊阿拉伯文化及伊斯兰教在中国的初传》一文中也没有忘记桑原骘藏博士的学术成就。冻国栋教授在《二十世纪唐代商业史研究述评》一文中评价说:

其中桑原氏的研究影响甚大,所撰《唐宋贸易港研究》长期以来被视为名作。该书是作者有关海路贸易、贸易港和市舶管理机构的论文结集,共由四篇论文组成。其中《市舶司与市舶》是对藤田丰八《宋代的市舶司和市舶条例》(《东洋学报》7-2,1917)的商榷文章;《波斯湾之东洋贸易港》,对《新唐书》所记夏腊城、提罗卢和国、中国南部无钉船等提出新解;《广府问题及其陷落年代》,参据回教徒之记载,纠正《新唐书·僖宗本纪》载广州于乾符六年陷于黄巢的记载,认为广府陷落应在乾符五年;《伊本所记中国贸易港》,认为唐代与大食之海上通商曾极盛一时,记录当时回教徒航行于中国贸易港之事迹,最早而确实者当推9世纪中叶阿拉伯地理学者伊本所撰之《道程及郡国志》,所记当时中国四贸易港应为交州(龙编)、广州、扬州、泉州。其中对扬州的考订尤详。桑原氏在该书中的某些论断当然不甚妥帖,如对市舶和市舶使的见解,可修正或补充之处甚多等等,但多数考订至今仍不失其参考价值。

但是,也许是桑原骘藏博士的反华厌华倾向所致,桑原史学至今还不是国内历史学界和日本汉学史研究的热点研究课题。