讨厌共匪国

错生贼地,憎恶共匪,感叹流年,且赏南天五十年回首:北京东大桥中纺部宿舍1960年代回忆

---- 零星片断的时光倒流

(一)

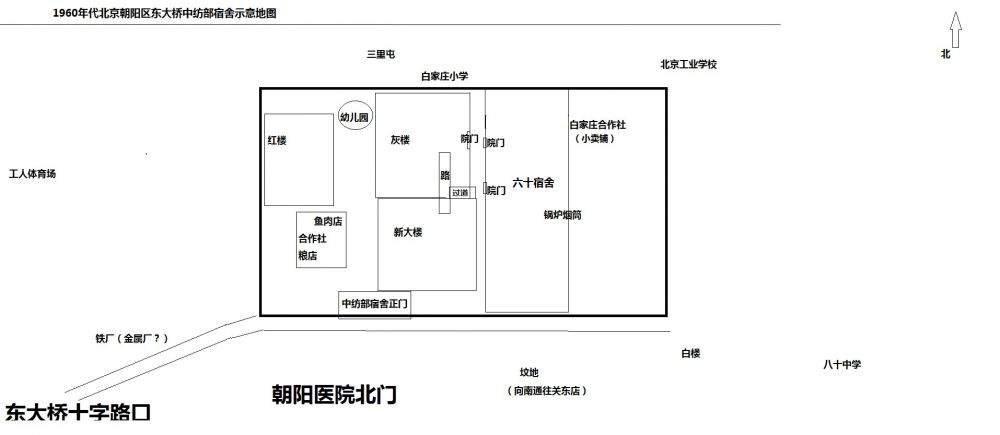

我1955年8月出生在北京朝阳医院,当时家住医院北门外隔街相望的纺织部宿舍内,又称“中纺部宿舍”--- 我在那里生活到1969年底随母亲去湖北安陆的纺织部干校,这是我对1950~60年代中纺部宿舍附近街区地带的记忆图:

我对中纺部宿舍生活的记忆,最早包括模糊记得在“新大楼”宿舍家中和院子里,大概三四岁时的偶然生活图景,例如趴在窗户上看父亲是否下班回来,在院子里和弟弟表弟晒太阳等等。我们家起先住在“新大楼”即五区(楼栋以50几楼标号),后来搬到“灰楼”区,后来“六十宿舍”建造好后又搬到“六十宿舍”的60号楼一直住到1969年底离开。

我父亲当时是纺织工业部的工程师,母亲曾经做过会计工作,但在生完我和弟弟后就没有再出去工作, 一直在家照顾我们即当“家庭妇女”。我父母都是1940年代的大学毕业生, 父亲在西南联大毕业后曾于40年代末自费去美国Wisconsin州读硕士,取得学位后1950年才乘船回到中国。当时中国的“纺织工业部”聚集了大批工业技术知识分子,包括许多留学西方国家的,我父亲在部里工作的同事朋友我记得认识的就有从美国,英国,德国留学回来的好几位:德国回来的朱华我们叫朱伯伯,英国回来的孙伯伯,美国回来的“姚老”外号姚聋子因其岁数大有些耳聋:这位“姚老”与我父亲同在部里的“纤维检验局”工作,后来“文革”时突然上吊自杀了留下纸条说是自己喊口号喊错了云云,令所有人困惑不解。朱伯伯和孙伯伯都住在“新大楼”,是与我父亲走动来往频繁的同事,孙伯伯还是我父母亲的同乡福州人,当时家住在新大楼拐角的门洞里三楼,在我的小学同学林武家楼上,我们曾多次去他家里,他的两个儿子一个女儿我们都叫哥哥姐姐,文革前已经上大学或至少高中了, 其中一位福州话叫“GiGi"的哥哥因为下乡劳动挑还是背什么东西过劳还伤了肾或是腰,被我妈妈当作例子反复叮嘱我们以后要小心等等。孙伯伯的太太我们叫孙姆姆,身材较矮小有些驼背,应该像我妈妈一样在家当“家庭妇女”,她把家里的厨房厕所等等收拾得非常干净,我还记得她总是在刷厕所,对我们非常和蔼慈祥,也是一口福州话,但不知为什么被所住楼里的孩子们林武等称作外号“魔鬼”,我当时还因为孙姆姆是我家的朋友而感觉气愤。父母亲与孙伯伯孙姆姆交谈时完全用福州话,尤其是有关时局及共匪高官的各类不敬传闻等等,包括对独裁头子毛泽东的戏称“老毛”就是我从他们那里听来的,这在当时若被“揭发”后果会不堪设想,但北京城里听得懂福州话的人有限(我在北京几十年只偶然一两次在公交车上听到有人用福州话交谈),纺织部里大概更少,父亲与孙伯伯显然也如此估量所以私下里未所顾忌。

对宿舍里早期儿时生活的记忆如今都已非常断续模糊。我小时曾上过宿舍里纺织部办的幼儿园,位置在“红楼”与“灰楼”中间的最北端,记得第一天上幼儿园非常害怕,大约三四岁左右,母亲还嘱咐同楼住的同岁女孩“沈京洋”要照顾我,因为她早过我进入那里。第一天在幼儿园的活动内容包括许多孩子共同在一个当时感觉巨大的绿色摇动木船上晃荡,应该是秋千船之类。“沈京洋”家住在我们“灰楼”的家楼上某层(灰楼似乎都是四层楼,楼顶是四周有围墙的阳台层,人可以在那里乘凉玩耍),她父亲我们叫“沈伯伯”,也是我父亲在部里的同事, 但自从我家60年代搬到新盖的“六十宿舍”去后对她家的记忆便淡薄了。

在幼儿园的生活当时正逢1959~1962年所谓“三年自然灾害”(实为共匪政权胡闹的人祸)大饥荒时期,幼儿园的伙食不曾记得有多坏但有偶尔“窝窝头”的记忆,即用玉米面蒸的而不是麦子面蒸的馒头。对那几年粮食紧张的生活我是有记忆的:包括我家大人把掉在桌子下的菜叶都收集起来,我奶奶从福州来居住时还特意在家里厨房角落养了鸡下蛋,大人们盛传有小偷晚上钻到供销社点心柜台偷吃(因为饿)甚至有的因为太饿一下子吃太饱当场撑死,父亲谈到去城西定福庄化纤学院上班时汽车站总有饿肚子的小孩在哭“给我一两粮票啊”...。

幼儿园里面孩子们中午被要求躺在一起午睡,记得某女孩叫什么芬的还曾要男孩子们轮流伸手摸她裤裆里面私处以示与人不同,感觉如何早已忘记,但这当时属于偷偷摸摸背着老师的捣乱行为,回家也没敢告诉妈妈。后来我们搬去的60宿舍楼上住的同龄男孩“阎肃清”还曾在幼儿园厕所因为猛一推把门撞到我眉毛上,留下一个伤痕。

幼儿园里老师带领孩子们玩的游戏包括“丢手绢”和“找朋友”之类,前者为孩子们面向内围坐一圆圈,大家拍着手齐声唱“丢呀丢呀丢手绢,轻轻地放到小朋友的后边,大家不要告诉他,快点快点抓住他,快点快点抓住他”:此时由某孩开头持一手绢在大家身后的圈外行走,寻机悄悄放在某坐地者身后然后拼命跑回自己位置坐下,而身后被放置手绢者则起身追赶,追不上便开始同样绕圈外行走丢手绢,追上似乎仍然由第一孩子再丢...。“找朋友”是一堆孩子分散站立大家自选走向某人同时口中唱着“找呀找呀找朋友,找到一个好朋友,敬个礼,握个手,你是我的好朋友,再见!”,手如歌词所示动作包括敬礼握手后,便回转身再走动继续找朋友。再一孩子们爱玩的游戏是男孩女孩都站立一起同声拍手唱“bia 唧bia唧bia, 摔个大马趴,找个bia唧医生来看病,打了bia唧针,吃了bia唧药,看谁先不笑!",然后所有人绷着脸坚持不笑,谁先笑了算输--- 这游戏估计当下酷吏王岐山当时老不输因未见其笑过。唱词中的"bia唧"为孩子们当时用来形容类似"啪嗒"的声音。

在1960年代“六十宿舍”未建造之前,从“灰楼”往东覆盖后来“六十宿舍”所在地带的是一片田园,当时分配给中纺部宿舍的各家各户用作菜地,一般种植有玉米红薯土豆生姜蔬菜等,秋天时我们孩子和大人会去收获,我们所住楼上的一个叫“小勇”的男孩还曾经被传偷过邻居的什么菜或植物,被我妈妈教育我们说千万不要学小勇作小偷。但真正作实偷东西的事件发生在我家厨房:我奶奶从福州来住时,家里养了鸡主要为下蛋,关在当时与卧室分开的厨房里,某日发现鸡被偷了!父母还跑到派出所去报告警察,当时自然未破案,但数星期后被警察告知逮住一小偷,自己承认偷过我家鸡。

中纺部宿舍里面所谓“60宿舍”区(六区)是1960年代才盖好的,当时是最新的楼,据说还有“苏联专家”参与设计。我家在60宿舍盖好后从“灰楼”搬入了楼号是“60”的楼栋里,这是“60”宿舍区的各楼栋位置:

我家住的60号楼各户, 凑巧的是我们二楼的所有四家每家都是两个男孩(侯家另有两个女孩):

60宿舍各楼楼顶没有阳台,也无法上到顶部,但一楼下面有“地下室”,一楼进门处边上有一个通往地下室的门, 对于我们孩子来说,神秘的地下室曾经引起不少猜测与窥探,记得有一两次曾经冒险从地下室门往那长长的 向下阶梯走到顶底,壮着胆子在阴湿半黑(似乎有些昏灯之类)的空间里探索过部分地方,里面空荡无物,四下直立着木柱,寂静得吓人,往往未走多远便逃回地上。后来“文革”期间还有将那里改作“防空洞”之类的传说,大概与毛老贼泽东的什么“备战备荒”胡闹圣谕有关。

下图是楼内各家内部结构, 估计中间那家(102~402)面积约50平方米,左边(101~401)那家稍大因多一睡房,右边那两家面积应与中间类似:

每排楼栋之间距离约20~30米,有一条柏油路作为人行道,接近楼墙的地方是裸露的土地,上种些槐树,每到春天槐花一片雪白,花香弥漫,孩子们总是要用竹竿打下槐花来放在嘴里咀嚼吃下去,还有用来煮着吃的,傻得很,不过 也未听说谁吃槐树花而生过病。

六十宿舍楼内各家室内使用抽水马桶(五区“新大楼”也有),有管道暖气,给暖气供气的锅炉房也在六区的东边沿地带。暖气是由锅炉房向管道里放送热水蒸汽,蒸汽通过互相联通各家各户镀成银灰色的生铁管道循环流动,暖气片本身是一排两端椭圆的银灰生铁片直立安装在窗户跟前,往往拧开屋里铁暖气片的尾端圆铁片会有水流出来, 而将“矿石收音机”的天线铁丝拧在铁暖气片上则接受效果良好。刚搬去时还用煤炉作饭,烧的是蜂窝煤,烟囱从厨房窗户上方伸出去。后来不久便通了管道煤气(似乎建楼时管道已经造在里面?),我还记得我奶奶从福州来住时还对刚通的煤气害怕不会用,因为每次开启要用火柴(我们叫“洋火”)点燃, 砰的一声火苗才从圆盘的灶头里一起跳出来。煤气进气管道在厨房内还有一明显的扳手总开关,手动关掉可阻止进气。

“六区”的孩子一大堆,年龄各异,记忆中年龄相仿在一起玩的多的男孩子有我们60楼栋邻居家的侯林生,侯京生,王晓,王熙,沈峰,楼下的杨新庚,杨大庚,周青卫,小周,高冀, 楼上的阎树青等等。其它楼门里面的有前面50几号楼的姜越,沈小平,黄明利,由建新,戴东光,窝头(已忘掉姓名),宋新民,隔壁楼栋的余元明,潘家义,潘大进和他两个弟弟,后面62 号等楼的上海鸭子(名字已忘),王向环,王向宁, 河南来的三兄弟(外号大傻子二傻子三傻子,名字已忘), 杨新更家的表弟郝林郝新等等; 记得刚上小学年月住我们楼前方楼里大概三/四层的姜越老和我在一起玩,互相跑到对方家里等等,长大些联系松散了还曾感到有些失落,以后便没有来往了。

1966年“文革”以前,院子里生活气氛较轻松,孩子们常常混在一起玩, 不太忌讳年龄与性别。最热门的游戏包括“打抛球”,“捉迷藏”,“官兵捉贼”等等。“打抛球”是孩子们分两组,参加人数多时可达数十个:一组为抛球者,用一小圆皮球有孩子拳头大小,由抛球组一成员喂动物式从下往前上方抛向接球组成员,后者在电线杆下方站在一个粉笔画好的圆圈内,排成一排,排头的人试图用手将对方抛来的皮球用力挥打出去,然后立即奔跑向电线杆子对面几十米外的另一电线杆:抛球组的其他成员则站在两电线杆之间各处准备凌空接住被打向空中落下的皮球,接住便砸向尚在两电线杆间奔跑者,砸中则两组互换 角色。如接球组成员成功跑到对面电线杆下圆圈内,则组里下一成员接着作为排头来接(下一次抛来的)球, 直到全体成员都跑到对面电线杆下(若全组无人被抛球组砸中),则接球队胜。那皮球若被接球者狠狠稳当地挥打出去有时会飞得很高, 经常有打到楼墙上某家玻璃窗的可能:有一次真被某孩一挥呈弧线飞入了我们60 号楼二楼201号“老侯”“小侯”家窗户里!现在想像起来这游戏颇似澳洲印度等英联邦成员国热衷的板球Cricket运动, 不过板球是男女分开,我们那打抛球则男孩女孩混合。

“捉迷藏”一般为岁数较小的孩子玩,也是男女混合,由一人站在某墙角或电线杆下闭眼大声数数如“1,2,3..."等到10或多少,其他人则四散躲藏,数完后数数人挣开眼睛去寻找其他人,被第一个找出来的便要去做数数人..., 如此反复,孩子们玩耍乐此不疲。

游戏“官兵捉贼”已忘记具体内容,大约是有追有躲之类的多人参与。

另一游戏曰“骑马打仗”,多为男孩,每对孩子一为马一为战士由扮马者将战士背在背上,与其他各对同样搭配者相互拉扯攻击以将对方拽下马来为胜:这个有些危险因楼道内外地面坚硬(楼内皆为水泥地)从背上摔下来不舒服甚至可受伤, 但有时各“战士”一概手持家中枕头互相砸向敌方战士则较安全。

2015年秋我回去看到的六十号楼,楼门前左方的公共垃圾箱不在了,楼后建了个亭子, 楼门进去后左方原为地下室进门,没注意看是否还在:

可算是:

还记当时嫩音轻,稚女童男嬉兴浓;数十年后人影淡,老树楼旁面生疏。

1962年我满七周岁进入六区宿舍隔壁的“白家庄小学”一年级,当时是每年9月1号算新学年,那天以前生日满7岁者可入学;而且那时无所谓重点学校一说,孩子们都是就近上学,中纺部宿舍的适龄儿童统统进入白小上小学,中学则是宿舍东南方向的80中。小学开学第一天我就迟到了,吓得和另一个住灰楼的男孩“华宗石”一起躲在外面不敢进教室,已经记不起来后来是如何进去的,总之这事还被我妈妈知道了。

刚刚入学的白家庄小学学生被分配到学校西边的“小院”部分上课,东边的学校主要部分也就随之被称作“大院”。我的前4年班主任即带班老师叫“黄雪梅”,是位20来岁漂亮的年轻姑娘,梳着两条黑色的辫子,我对她印象好极了,记忆里她也是位温和耐心的教师, 而且当她去我家“家访”时,我妈妈也非常喜欢她,大概也不仅仅是因为她与我妈妈同姓氏。后来的几年里黄老师一直教我们语文算术什么的,大概当时低年级的孩子主要课程都是班主任教,其它体育什么的才由专门的老师教。另外 也不记得当时有什么令人厌恶的“政治课”, 估计那货是“文革”后才开始的。黄老师每天早上挺早就会到教室,包括冬天时 要早到把取暖的煤炉子生起火来,下午放学后还要把煤炉子“封火”即用未烧过的新鲜煤球或煤块放入炉中并将上方铁炉盖盖好,使煤火保持微燃直到第二天早上再打开炉盖使火烧旺起来:否则每天早上无法迅速使煤炉子烧热。北京的冬天相当冷,不乏大雪漫天的日子,记得冷时大家都棉衣棉裤穿得像熊猫一样臃肿前行, 进到教室后厚厚的外衣在角落里堆成一个小山模样。有一次放学时分我和黄老师还有几个孩子在教室里准备封炉子,黄老师把一个铁簸箕递给也是家住中纺部宿舍(灰楼)的女孩梅淑云(在班里被封为“班长”级别某领导)说,“你去拿两煤球来”,北京话“两”(音lia第三声)往往意味着少量一些,没想到梅淑云出去到门外真的只拿了两个煤球回来!黄老师和我们包括梅淑云自己都笑了。

在黄雪梅老师的班里,记得同学有邹京修,陈明,林武,王双喜,吴越南,陈光宇,陆颖, 梅淑云,吴再菲,周国京,华宗石,吴晓棉,吴京秋, 袁小燕,牛小萍等中纺部宿舍的孩子,还有杨忠弟,马俊华,刘秀燕,等住在东大桥一带的孩子(那里多是平房胡同),和杨林,李亭,赵瑞新, 张胜利, 张英,丁桂芳,王文祥,岳铁生等住在中纺部宿舍东南方向80中北面东面各类宿舍楼里面的孩子, 以及祝陶,郝楠等朝阳医院里面的孩子。记得我和赵瑞新还曾形影不离地好长一阵玩在一起, 互相到对方家里玩耍也见到家长,他家在80中东北面的街东边暗红色的低层楼栋里,10来年前我回去查看时见那里各楼都正在被拆除,外墙上一律写着大大的“拆”字,里面空洞无人了。袁小燕是位肤色白皙高挑俊俏的女孩,当时是班里的“少先队中队长”:少先队为学校里的童子军类组织,每个年满某岁数(好像是9周岁)的孩子只要不是表现太坏则基本都可由老师批准加入,脖子上佩戴一红色领巾(需自家出钱)垂到胸前,被教育成那是共产党“先烈用鲜血染成”云云(够血腥)。少先队里的“干部”即各类“领导成员”称为小队长,中队长,大队长:前二者只在班级里任职,后者属于“学校”级别的领导人物,或曰风云人物,记忆里我们黄老师的班上没有有幸进入少先队学校领导层的,其它班上但也是中纺部宿舍的孩子诸如武建,肖远应该是那类 校级“干部”: 胳膊上佩戴一具三条红色横杠的白底臂章,所谓“三条杠”者,其余小队长,中队长则分别佩戴一条与两条红杠的臂章。除了这“少先队”的组织,学校里还各班另有“班长”“小组长”类学生干部,似乎是由班主任老师指定的。我的职务好像曾是少先队的“小队长”及班上的班长(或“副”的)类。而且这些每一“长”往往还“副”之,即队长必有队副,班长要有班副,...(似乎还未见到有“副副长”或“准长”的, 但“班长”之外还有“班委员”, 包括学习,卫生,体育委员等等好似总理府的内阁一般)。总之这共产党社会中从小学开始便分官配爵名号职位重重叠叠地把奴才们自幼层层派设分管令其相互攀爬嫉妒管制监督,每一个灵魂都时刻处在某条或几条交叉重叠的警示线监督线上:要么你管制别人,要么你被人管制,或你同时管与被管,官称地位,名目繁多不胜其烦,算是制造奴才与培育主子必需的精神风格与景致:获得管理职位被用作是对个人成功的奖赏与激励,自小受封官分管的教育到成人后看到层层官僚主奴无穷重床叠架的奴隶制度众奴也就都轻车熟路颇感自然 --- 被“长”之意味着嘉奖受宠, 否则大有失意味道。