遗巷

远眺近窥

辞旧迎新的桥

by Lostalley

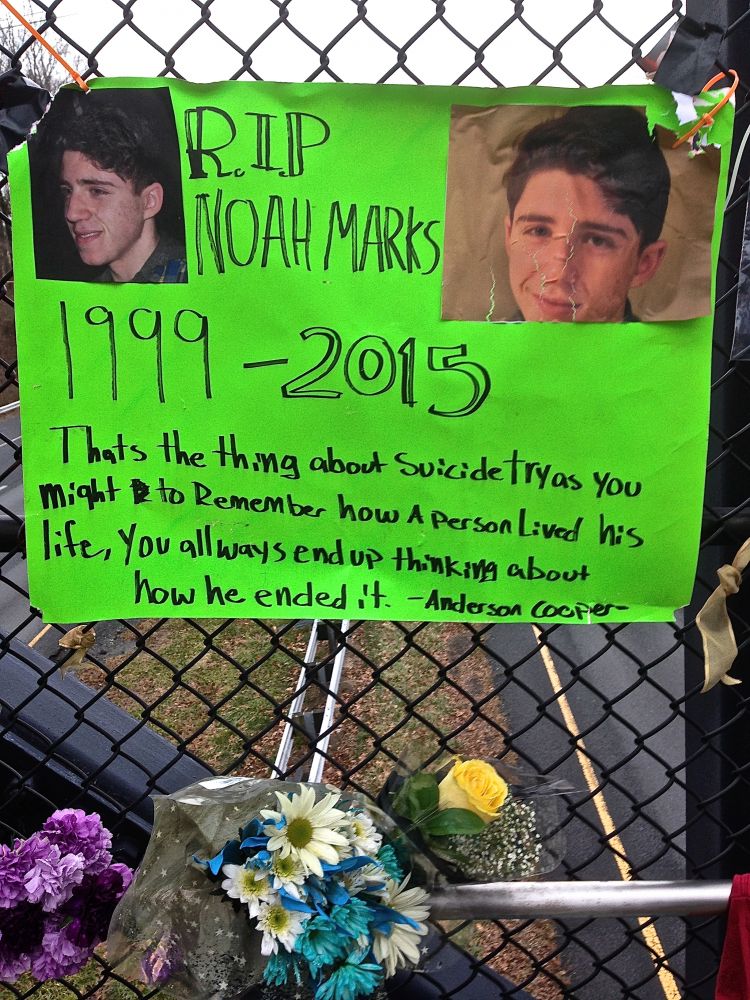

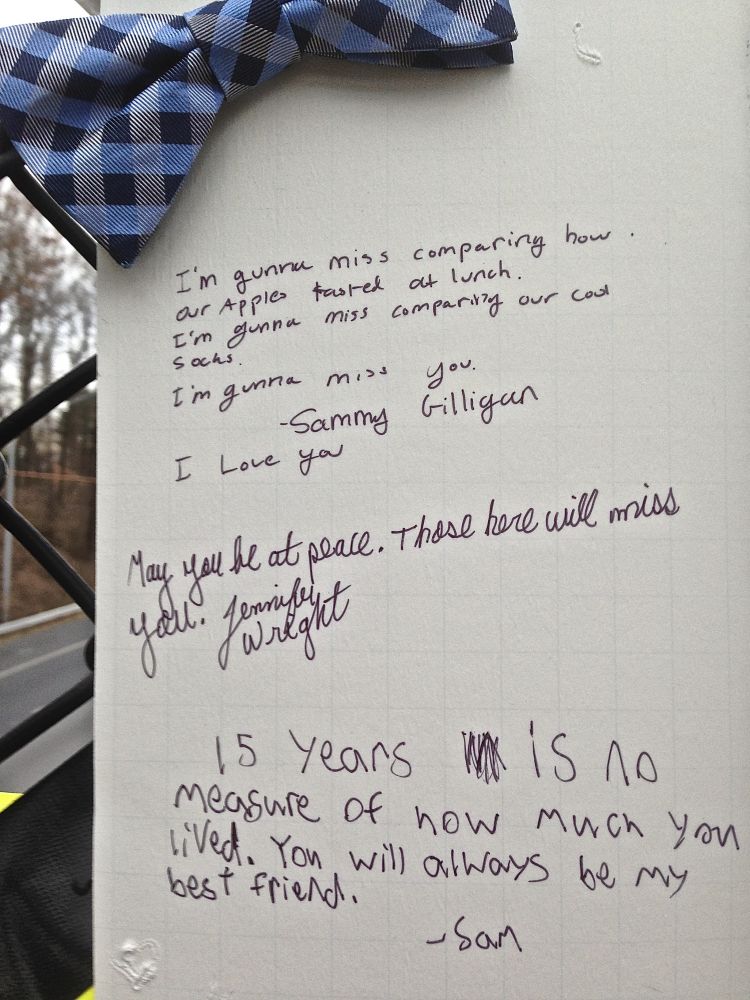

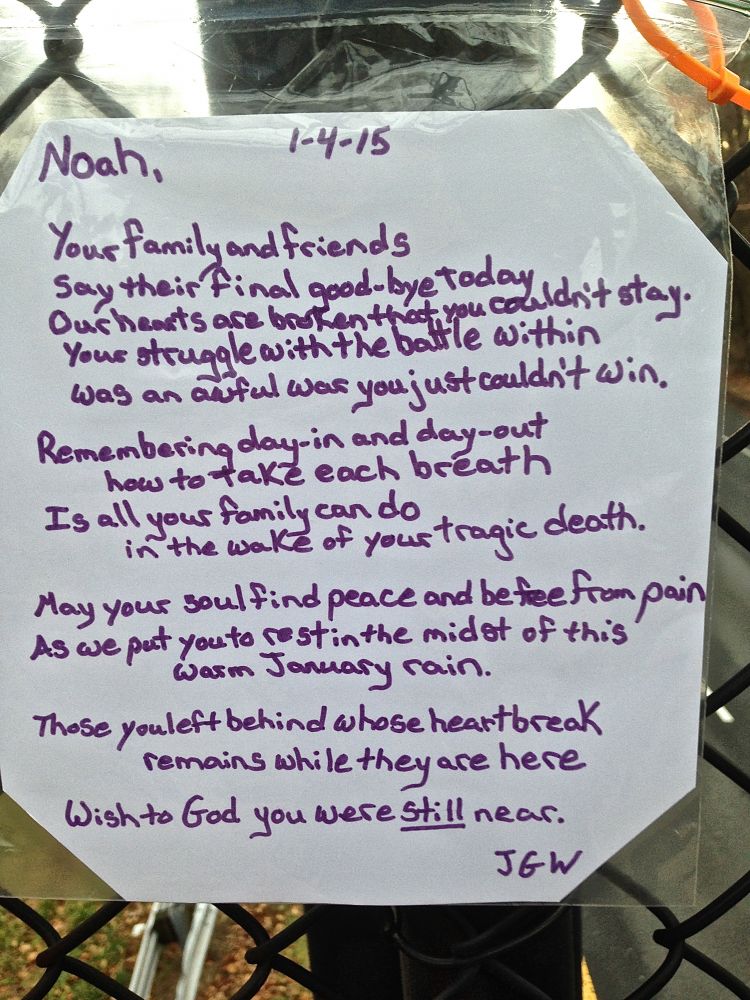

2015年1月4日,华盛顿温暖异常,一夜之间,气温从华氏37度升到62度。细雨连绵,直至黄昏才停。趁天黑之前,我去附近的“电车小路”(Bethesda Trolly Trail)散步。小路临近美国国家医学中心(National Institute of Health)和美国海军总医院(Naval Medical Center), 早晚期间,散步跑步骑车的人络绎不绝。路上经过一座横跨高速公路的封闭式天桥时,看到桥梁两侧挂着悼词和自杀预防中心的告示。地上摆着几束鲜花,一些燃尽的蜡烛盒,几个玩具熊和一件红色运动衣。一个叫Noah Marks 的男孩于元旦跳桥自杀, 他刚满15岁。所有悼词都很简短,好像震惊之后匆匆写就。 Sam写道:”区区15年岂能概括你的丰富一生——你是我永存的好友”。“你的领结很酷”,签名潦草难辨。Noah家人的悼文封在一个塑料保鲜袋里,涉及死因只有寥寥数笔:“你走了,我们的心碎了。你的内心挣扎是场恐怖战争,而你无法战胜“。

这座桥,我走过无数次,第一次仔细打量,桥顶到路面约有40-50米高,桥的两侧和顶部被防护网罩得很严实,普通人爬到桥顶几乎不可能,除非身手异常矫捷。自杀的去处很多,为什么非得选择这座桥?死者和这座桥有何不寻常的关系?为何选元旦这天自杀?回家的路上, 这些疑问在我脑子里萦绕,直到被一种奇怪的声响打断。抬头望去,一只小松鼠在树干上吃松果,富有韵律的啃咬声,在寂静的树林里听起来有点怪异。

回到家上网搜索,《华盛顿邮报》的丧事讣告栏(Obituary)说,Noah来自一个犹太家庭,有一个兄弟,父母,祖父母,舅舅阿姨都在,仅此而已。 生存还是死亡?Noah可能和哈姆雷特一样,在内心深处自问过无数次。但他身边的亲朋好友是否了解?我们自以为熟知的人,其实所知甚少。

自杀乃至自杀念头,对我都是陌生的。但有过几次预感精神崩溃的体验,都和女人有关。夜深人静,当痛苦恍惚到有点窒息时,冥冥之中,翻出三大男高音的罗马音乐会CD,播放到最大音量,躺着地毯上,直直瞪着黑暗中的天花板, “今夜无人入眠”和“我的太阳”冲破云霄的穿透力,让我渐渐安静下来。路过冰岛首都雷克雅未克的一个夜晚,这个人口只有几十万人的小国,盛产重金属乐队,如Svartidaudi, Angist, Solstafir。我心情沮丧,在街头晃荡,看到当地一个重金属乐队演唱会的广告,就去了。仓库改成的酒吧里,摇滚乐震耳欲聋,空气里弥漫酒精香烟汗水的浓味。奇怪的是,音乐越震耳,心里越安静,肉体和精神似乎反方向互动。回酒店的路上,我好像重返孩提时代,眼巴巴地仰望星空,寻找虚幻的北极光。需要极度感官刺激,是否证明内心极度痛苦空虚?我不确定。

在北极圈内的格陵兰岛,我去过一个名字特长的因纽特(Inuit)人居住地Iittoqqortoomiitt。听来自丹麦的社会学家介绍,北极夏季日长夜短,太阳不落,是因纽特人自杀的主因。我去时是夏季,因纽特人被圈在丹麦政府设置的保留区里,成天酗酒,无所事事,看上去都挺压抑。自由捕猎的传统生活方式丧失,抑或是因纽特人的自杀主因?我不确定。

昨晚,重看了德国导演赫佐格(Werner Herzog)拍的纪录片《相遇在世界尽头》(“Encounters at the End of the World”)。作为西方文艺片(art house film) 大师和德国“新电影”派元老级人物,赫佐格试图通过对美国驻南极科考站人员的采访,探索极端条件下人与自然的关系。我去过南极,看动物和自然远离人的状态。影片最难忘的一幕:风雪中,一只企鹅离开队伍,头也不回地走向南极腹地,身后的海洋越来越远,等待它的是必然死亡。赫佐格采访的科学家说,总有一些企鹅会走上不归路,没人知道原因。人唯一该做的,就是不加干涉。Noah的自杀是否也和这只企鹅一样无法挽回?我不确定。

桥,好像总是被赋予某种悲剧宿命。《魂断蓝桥》,《廊桥遗梦》,《桂河大桥》,这些经典电影的结局似乎暗示完美和短命之间的某种因果。潜意识里,桥也许是从绝境通向愿境的精神天梯。桥的独特建筑形式,在唯美的自杀者眼里,具有迈出生命最后一步所需的戏剧化崇高感? 我不确定。

除夕那天,我带上日本寿司,中式菜肴和香槟,去养老院看望多年未见的朋友Wilton。他是史密森学会(Smithsonian Institute)的资深人类学家和艺术史专家,二战期间,曾任麦克阿瑟将军的新闻秘书,91岁的他,行走依赖轮椅,但思维敏捷,幽默犀利。在他家布满各国艺术品的餐厅里,我们叙旧尝新,从麦克阿瑟故意在美国大使馆召见日本天皇以示羞辱,美国总统安德鲁.杰克逊对印第安人的种族清洗,直到法国颓废诗人波特莱尔.......Wilton 是一部活百科全书。我问起Wilton对麦克阿瑟的最深印象,他说,麦帅富有历史感。熟读《罗马帝国兴衰史》。战后,他起草日本宪法,推动土地改革,避免重蹈罗马帝国的覆辙。谈话自然而然地转到韩战,Wilton说,麦帅对中国了解不够,过于自信,鄙视杜鲁门,最终连累一世英名。临别时,我们去养老院的重病房护理区,与他妻子Virginia道别。她躺着病床上,鼻子插着氧气管,消瘦虚弱。当认出我时,她脸上浮出优雅的笑容。Wilton说,Virginia得了种很奇特的病,不能吃含水分多的食物,否则水会流入肺部,只能喂特制的食物。“不过,你可以请她喝杯脱水浓缩红酒。” Wilton对我眨眨眼。

回家的路上,我听着维也纳交响乐团演奏的圆舞曲,车窗外,夕阳西下,波托马克河上的冰层映着丹红。Virginia在我家后院跳舞的场面涌现眼前—— 那是个难以忘怀的仲夏夜。年轻时的她,曾是职业舞蹈演员。元旦那天,Wilton发邮件给我,说上海除夕夜踩踏事件让他忧伤,但我的到访,象重新浮出海面的潜水艇,让他对新年满怀憧憬。Virginia要他转告,她还想与我共舞。 我说,在除夕相聚的短短几小时里,我们以麦克阿瑟在菲律宾鏖战日军的蛙跳战术,跨世纪地在军事/饮食/文学的不同疆域里纵横驰骋,仁慈精神让我们的友谊超越地域文化和年龄的差异,我期待更多这样的相聚。

我没有提及那座桥,2014过去了,2015刚开始。

2015.1.5. 马里兰

“电车小路”

天桥防护网

去美国国家医学中心和海军总医院的高速公路出口

天桥

悼文引自CNN主持Anderson Cooper

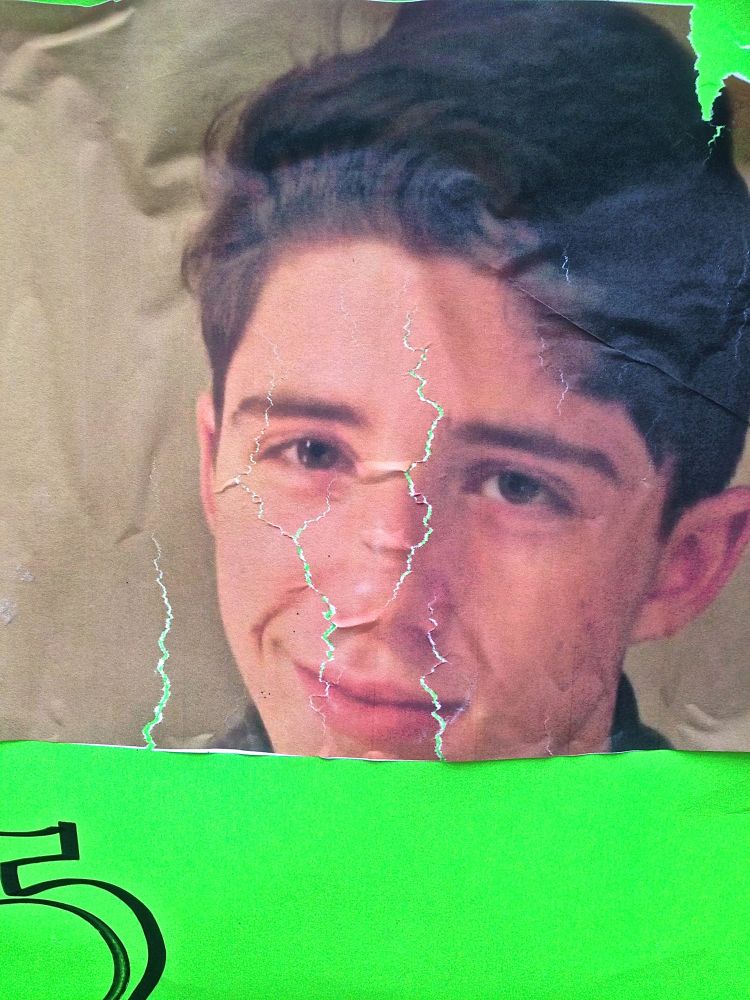

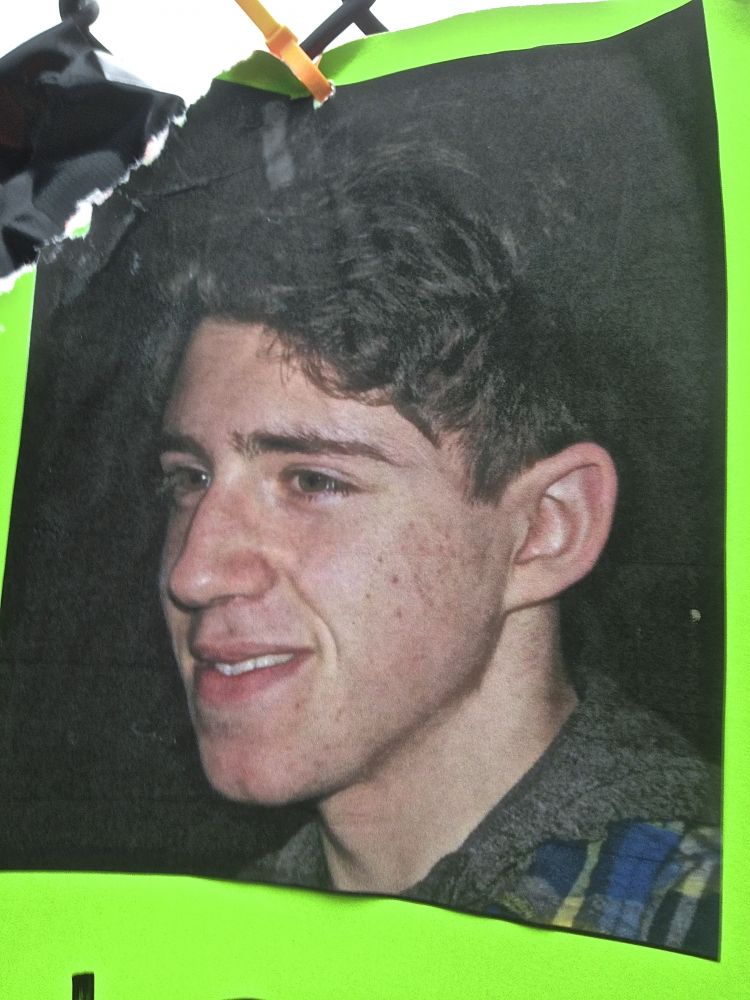

Noah Marks

Noah Marks

Noah 可能喜欢带领结

纸杯领结

Noah 家人的悼文

小松鼠

南极企鹅

忧郁企鹅?

冰岛首都雷克雅未克

因纽特人废弃的狩猎木屋。

格陵兰岛上因纽特人保留地的墓地

好友Wilton

我觉得佛教的我不入地狱谁入地狱的信念能支持一个人继续前进,但很少有人能做到。另外,佛教的六世轮回让死亡变得并不是那么可怕。而西方基督教对死亡持的也是一种恬淡的状态。中国的儒学讲抱元守一,以尽天年(我觉得我比儒教的老头们说的好,哈哈)。自杀就不是天年。