本文转自墙内微信公众号“码头青年”

我对江苏徐州,充满复杂情绪。

12岁时,我人生第一次出省,就是在徐州火车站坐车,前往河南郑州和新乡探亲。当时徐州的繁华热闹,给我留下了深刻印象。相比300多里之外老家那个小县城,徐州确实是另一个世界。当时,我不知道这两个世界会产生如此隐秘的联系。

2007年,这时我已经在中国最好的报社工作。5月的一天,北京出差结束之后,我坐火车到了徐州,然后再坐三小时大巴,就可以到老家了。

在徐州,我遭受了一次侮辱性的偷窃。

从徐州火车站出来之后,我坐上了一趟公交车,转往长途客运站。车上没几个乘客,我选了一个靠后的位置。回到江苏,我还是很放松的,因为江苏的治安状况很好,和当时的广州不可同日而语。在广州,我的包都不敢背在后面。但是到了南京等地,我从不担心被偷被抢。

公交车晃晃悠悠,春困袭来,我迷迷糊糊就睡着了。到了终点站,下车后,我一摸内侧口袋,钱包没了。外套在腋下的位置,不知不觉被划了一道口子,钱包就是从那里被偷了。正在万分懊恼时,我发现钱包居然被挪到了外面的口袋里。打开一看,现金全部没了,但身份证、记者证以及一张银行卡还在。对小偷,我不知道是该痛骂,还是该感谢,毕竟人家把最重要的证件还给我留下了。

一起下车的当地人看我被偷了,见怪不怪地安慰说,这趟车上是贼窝,外地人没有没被偷过的。

心里万分不甘。我觉得自己也算走过南闯过北,在广州那种险恶的治安环境里也待过了几年,没想到在远不及广州火车站混乱的地方翻了车。

于是我做了一个大胆的决定:重新坐回那趟公交车。我心中隐隐希望,再次遇到那个小偷。这次,我在公交车上一直保持警惕,牛仔裤后面的口袋里放了两百块。我心想,要是这次小偷能知道我哪个口袋里有钱,而且还能神不知鬼不觉地偷走,那我就服了。结果,我挑衅专业人士的后果很快显现,我成功地又被偷了一次。口袋里的两百块不翼而飞,但是我不知道何时被偷、怎么被偷、谁是小偷。

太丢人了,人生中第一次遭受如此侮辱性的打击。

我只好灰溜溜地打电话告诉家人,给我打钱。没办法,身无分文了。本来不准备说的,怕家里担心。

15年来,我再也没有去过徐州。这个地方,我惹不起,但躲得起。

地处江苏西北部的徐州,紧挨着鲁南皖北,离河南也很近。

徐州,确实是很不像江苏的一个地方。这里地处苏鲁豫皖交界处,既是交通枢纽,又是千年帝乡,刘邦、项羽、曹操、孙权、萧道成、朱温、朱元璋,这些历史上的狠角色,都是徐州或周边地区的。民风彪悍,是省内人民对徐州的一致评价。

再一次密集想起徐州,已经是春节前。丰县八个孩子的母亲被铁链拴住一事,让我整个年都没怎么过好。

每天,我都想把这件事写出来。但是坐到电脑前,我又不知该如何下笔。当你情绪太满时,反而会一筹莫展。我看了很多写丰县的文章,和无数善良的人一样,我也想表达我的愤怒。某种程度上,我更应该表达,因为在我的家乡江苏省泗阳县,距县城不远的来安乡姜集村,上世纪90年代,一度是整个苏北最大的人口贩卖批发市场,这是公安部文件上的说法。也许,丰县的一些女人,就是从姜集村转卖过去的。杨某侠就是98年来到徐州的。我家乡和徐州的这些联系,是我第一次到徐州时所不知道的。

关于这个通告里的部分内容,和一些学者的研究观点是吻合的。

公号"先生制造"采访了云南大学民族学博士陈业强,他现在是山东女子学院妇女研究与发展中心教授。2010年,陈业强到福贡县做过田野调查。

在他多次做田野调查的村庄,总人口2100多人,嫁到外地的女性就有100多人,而福贡县公安局记录,福贡县从1988年到2009年,共有4005名妇女外流,被拐卖外流的有1750人。

陈业强把这些调查写成了博士毕业论文,并在2015年出版了《怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁移研究》一书。

通报中说,小花梅也是先嫁到保山,然后离婚被介绍到了江苏。陈业强说,因为保山的经济条件比怒江好一点,福贡最初的婚姻迁移是迁移到保山市那边,后来开始进行跨省这种更远的婚姻迁移。

这个春节,徐州很多人也没过好,包括赴云南调查的工作人员,他们都需要为历史买单。

从徐州到云南怒江州,没有直达飞机,要先飞三小时到昆明。怒江位于云南最西部,靠着缅甸,交通异常不便,至今未通高铁。今天,从昆明到怒江,如果坐长途大巴,最快也要十个小时,慢一点的要十几个小时。当然也可以选择坐高铁到大理,再转大巴,那样会稍微快点。到了怒江,离福贡县还有一百多公里山路,又要至少两三个小时。以现在的条件,就算不差钱,光是花在路上的时间,就差不多要一整天。

20多年前,小花梅被同村的邻居带到江苏。从福贡县到昆明,当时就要一两天时间。那时从昆明到徐州,都是绿皮火车,速度很慢,一路下来,起码又要四五十个小时,路途艰辛,可想而知。

一个当时已经精神异常的离婚女子,同村邻居为何愿意如此耗时耗力耗钱将她带到六千里之外的江苏治病?这样的女子,如何能在江苏找到好人家?

结合90年代苏北拐卖妇女的猖獗情况,这种是否属于人口拐卖,大家自己判断。

从云南、贵州、四川等西南山区拐卖妇女到苏北以及周边的山东、河南,起于1978年之后,蔓延于80年代,随后在90年代达到顶峰,进入本世纪之后,因为打击力度的加强,逐渐开始减少。这整整二十年,无数青春少女被人贩子拐骗至穷乡僻壤,断送一生。

据浙江文艺出版社的纪实文学《古老的罪恶》透露,1986年以来,从全国各地被人贩子拐卖到江苏省徐州市所属6个县的妇女共有48100名。徐州市由40多名出租汽车司机组成的犯罪团伙,共劫持、拐卖妇女101人(其中年龄最小的只有13岁),获赃款136700余元。铜山县伊庄乡牛楼村近几年增加人口200多名,几乎全部是从云南、贵州、四川被扰卖来的妇女,占全村已婚青年妇女的三分之二。

据1987年山东省兖州市收容遣送站统计,近几年流入妇女逐渐增多,仅1985年10月份以来,就有357名被拐卖来的妇女。

1988年,光明日报记者武勤英曾做过"11名女研究生如何被拐骗"的报道。这个新闻,当时曾轰动全国。

11个女研究生中,有一个24岁的女孩,是上海某重点大学研究生,还是班长。她长得很漂亮,1.70米的苗条身材,眼睛又大又亮。

办案警察后来形容她和买她的农民,"那真是一个天上,一个地下"。但是这样一个天之骄子,却被一个小姑娘骗到了山东郓城,卖给了一个老实巴交的农民。

在那里,她受尽了非人的折磨,屡屡求死,但都未成功。在被严密看管的情况下,她曾写过一首"字头诗",叫《地之赞歌》。

到处障碍到处沟,

此时祸来何时福。

来日方长泪难断,

寻觅无望愁更愁。

侯门玉女落此难,

集市闹区方荒凉。

宫庭宅院不能住,

庄户人家落了户。

宫庭宅院又如何,

长眠此处亦难过。

恩爱昔日何处寻,

只等来世报君恩。

把这首诗每句头一个字凑在一起,就是"到此来寻侯集宫庄宫长恩"。

她把诗装在信封里寄了出去。但是,信发出后,渺无回音。此前,她曾先后发出4封信,但都如石沉大海。

更令人难以置信的是,贵州一个妇联主任来山东解救当地一位被拐卖的妇女,走在街上时,被几个当地人绑架了。在倒卖她的途中,这位妇联主任谎称自己也是倒卖人口的贩子,已把"货"带来了,并答应共同取"货",才得以逃脱。

在武勤英十年后的回忆文章中,有这样的记载——

有一份公开发行的简报,是郓城县公安局发给有关部门的《关于打击拐卖人口、解救妇女儿童的情况报告》。这份报告上记载着这样的数字:自1978年至今(1988年),共有2700余名外地妇女流入该县。其中14岁以下16名,14—18岁75名,18岁以上1900余名。其中未婚妇女占70%,已婚的占30%。

这份报告上还有如下记载:

"在我县被拐卖的妇女中,有9名因抗拒成婚,不堪受辱而自杀。在大人乡徐庄村、王井乡王皮村,两名少女都是在卖身的5天之内自杀的。至今尚未查明死者的身份和地址。"

"一位怀孕7个月的外地妇女来菏泽看牡丹花会,被犯罪分子骗卖。因不同意与买主同居,而被买主兄弟数人扒光衣服按在床上,当众让买主强奸。"

"郭屯镇傅宦屯村傅东良,男30岁,以800元钱买一11岁的幼女(四川人)同宿奸淫半年之久。"

"被拐卖女方不从逼婚而被转手倒卖的案件也时有发生。湖北省红安县一38岁妇女被拐卖到郓城后,半年时间被倒卖8次,每次转卖都抬高价格,由最初的700元抬到1700元。"

而对应的是云贵川等地大量年轻女性的被拐卖。

据四川省中江县公安局调查,全县1985年被拐卖妇女131名,比上一年增加了3.37倍;1986年被拐卖妇女323名,比1986年增加了1.47倍。

1985年冬到1986年春,仅仅两三个月时间,湖北利川谋道区就有34名妇女被拐卖,其中最小的只有14岁。

从1984年到1987年3月,湖南耒阳全市有人贩子和参与拐卖的人员900余名,被拐卖的妇女899名,妇女价格从前几年200元至300元,到现在的3000元至4000元。

贵州省安顺市人民检察院统计,从1986年4月至1987年2月中旬,仅10个月的时间,他们便收到拐卖妇女的控告信件由来信息数的33%。该院对宋旗、四旗两镇调查,39个自然村,26个村都出现计拐供女女的现象。

广西柳州地区,仅忻成、三江、象州等6个县的不完全统计,1980年以来,就有180名妇女被拐卖。

被拐卖女子最多的可能是云南。有人估计,这些年来,有百万云南女子被拐走或骗走。数字或有夸张,但二十年下来,绝对数量肯定不小。

直到2021年11月,云南还印发了《云南省反对拐卖人口行动计划实施细则( 2021 — 2030 年)》,要求严打利用网络实施拐卖人口犯罪。可见,人口拐卖问题,这些年一直困扰着云南。

在我的家乡,以及周边县市,当年都流传着这样一句话:只要云南在,不怕没后代。苏北徐淮宿三市,不敢说每个村里都有买来的女子,但每个乡镇都有,这应该不算夸张。

在上世纪八九十年代,苏北非常贫困。像我这种改革开放一代,其实没有经历过绝对的贫困,而且随着后来可以考学来到大城市,生活是往上走的。但是那些比我们早十来年出生的人,他们的年轻时代,既没有机会读书,也没有机会出去打工,穷了一辈子,苦了一辈子。这个群体中混得最差的那部分人,在本地是找不到老婆的。为了生理需求,为了传宗接代,或者为了面子,他们只能把目光转向更为贫困的云贵川。

云贵川那一片的少数民族地区,一向是中国最贫困的地区,文盲率高,重男轻女现象严重,对女孩放任自流,不管不问。女孩子往往十二三岁就嫁人,有时给个两三千块钱甚至更少,就能把女孩给领走。即使被拐走了,很多家庭因为种种原因,也缺乏寻找的能力和动力。山区里的女孩子,天真单纯,没见过世面,很容易被拐骗。她们从小出门就是山,封闭、落后、枯燥的生活,早就令她们厌烦。当有人向她们推荐发达地区和平原地区的好生活好工作时,很难不动心。

买入妇女最多的苏北、山东、安徽北部、河南,这一片都属于黄泛区,也属于同一个文化区。语言、饮食、风俗等,都大体相同。孔子孟子,都诞生于这片土地。重视礼教,重男轻女,讲究面子,不孝有三无后为大。直到今天,不结婚的年轻人在村里都抬不起头,何况三四十年前。

当然,最根本的原因还是经济。

在上世纪八十年代中后期,苏北农村结婚也要五千块钱以上,但是买一个老婆,可能连一半价钱都不用。

光明日报记者武勤英曾问过山东郓城县一个村干部,村里有这么多拐卖妇女的事,为什么竟不闻不问,他回答说:"在学校上学时也知道与坏人坏事作斗争,明知买媳妇不对,我也管不了,县里还管不了呢!人家花钱买的还有啥说?现在青年人结婚,少说也得四五千元,买个媳妇才2000多元,农村这事多啦,没人管呗。"

我小时候,就经常听亲友邻居谈论起谁谁谁家的媳妇是买来的,云南、贵州这些地名,最初都是从他们口中知道的。

那时懵懵懂懂,以为这是很正常的事。后来从事了新闻行业,也接触过大量社会阴暗面,但是对于拐卖妇女,我一直所知不多。直到丰县的事情出来之后,我看了大量报道和资料,了解到那些血泪史,才知道其中的罪恶有多深重。

在我的家乡江苏省泗阳县,曾出现过一起特大拐卖妇女案,1999年被公安部列为"708"专案,涉案犯嫌疑人210名,涉及被拐卖妇女560人。

"708"专案,是以郑明月、郑明亮为首的拐卖妇女集团,他们从1990年至1998年,勾结云南、贵州人贩子长期从事拐骗贩卖妇女的犯罪活动,将云贵川等地的妇女拐骗至闭塞落后的泗阳乡下,或与云贵川当地的人贩子合作,以底价两千元收购妇女,然后以三千到六千元的价格向周边地区"批发"销售。

郑明月、郑明亮是亲兄弟,他们的领路人是父亲郑洪先。郑氏家族有明确分工,有联络暗号,有庞大销售网,整个村一百多户人家,除了一户开商店的和一户教师,家家都有家庭成员参与拐卖妇女,有的一家多达两到三人。

郑家老大从贵州劳务市场拐骗妇女,老三从云南劳务市场拐骗妇女,然后将她们成批地骗至泗阳,再转向外地贩卖。每批三至五个,多的达到二三十个,老二郑明光主要充当跑腿。

这个集团壮大起来之后,云贵川的人贩子甚至都主动"送货上门",更有大量周边县市甚至山东安徽等地的二道、三道贩子找上门来倒卖。这个村当时被称为"小香港",当然这不是什么好词,指的是此地是黄赌毒聚集地。

有一次,云南某大学两名女学生在昆明街头闲逛,遇到两女一男三名人贩子。人贩子们以做生意为由将她们骗到泗阳,然后转卖。

两名女大学生被拐卖,引起了泗阳警方和云南方面的高度关注,也敲响了郑氏犯罪集团的丧钟。

八十年代末到九十年代末,这十年,正是泗阳以及全国很多地方治安最为混乱恶劣的时候。我上中学的时候,每天都能看到斗殴打架。学校走廊过道里,不时能看到校内校外的人混战在一起。有一次上晚自习时,一伙人打群架,一个人被另一伙人打倒在地,有人用脚将他的头对着墙狠踢。那一声声的"咚咚响",至今我还能记得,犹在耳边。隔一段时间,就能听到哪里哪里打死了人。街上,地痞流氓一批一批地游荡,一个眼神不对劲可能都会惹来一顿拳打脚踢。我的整个少年时代,都是在这样的恐怖氛围里度过的。

泗阳本来是老淮阴市(现淮安市和宿迁市的总和)工业最强县,曾是苏北第二个财政过亿县,有闻名全国的酿酒和纺织业,现在的洋河酒厂,原来就是属于泗阳县。1996年新的宿迁市成立,洋河酒厂被从泗阳划走,再加上之前已经衰败的纺织业,泗阳经济元气大伤,一蹶不振了很多年。所以很多泗阳人对宿迁市的成立非常抵制,认为富了一个市区,穷了几个县。泗阳国企众多,在97年前后的国企改革过程中,很多工人下岗,衣食无着。有的工人窘迫到去单位食堂下水道里寻找食物,把潲水里的米粒捡出来,淘洗之后晒干,就成了一家人的口粮。

苏北贫穷落后,也有其他因素。苏北地处平原,本身地理禀赋不错,但是因为水患多发,战乱频仍,老百姓经常家产不保。长期下来,民风自然偏向短期主义,坑蒙拐骗比较多,商业信用很差。没钱了,就想做些没本钱的买卖,比如人口贩卖就是典型的一本万利生意。有钱了,有条件的人就举家迁往上海南京苏南。

我一个朋友正好是当年的办案民警,前几天,我给他打电话,知道了一些内幕和细节。

他说,郑氏兄弟能长期做大,屡屡逃避警方查处,跟他们在公安局收买"内鬼"有关。有个老警察,在BP机还是稀罕物时,郑氏兄弟就给他配了BP机。一旦有事,内鬼就通知郑家兄弟。这个老警察还胆大妄为到把郑氏兄弟窝藏在派出所内,躲避抓捕。最后,这个警察被判了四年。

当时泗阳一个乡派出所的联防队队长,夜间巡逻时看到路边有一男二女。男子说他们是云南人,到泗阳来打工的。一看身份证,两个女青年是云南人。这个队长也没详细询问三人的关系,就放那名男子走了,留下了两个女青年。然后带着她们来到了郑家,见到了郑洪先向他使了个眼色,接着问郑是否认识两个女青年。郑洪先马上心领神会,连声说认识,是儿媳妇的表妹,早就联系好来帮着带孩子的。队长就让她们留在郑家,两名女孩子听不懂泗阳话,又看到队长一身警服,就顺从地留了下来。当晚,队长心照不宣地从郑家推走一辆摩托车,作为好处费。半个月后,两个姑娘先后被卖掉了。

一名云南女子被警方解救出来之后,在派出所内等待家人来接时,居然被派出所所长给占有了。这个女子回到云南之后,生了一个孩子。所长知道后,按月寄钱过去作为生活费。等到孩子上了小学,女子要求提高生活费,但所长不同意。后来,这名女子来到泗阳,投诉到纪委,所长被查处。但没有被追究刑事责任,这也是够魔幻的。

一名李姓人贩子还跑到缅甸拐来了七个女子,骗她们说是到上海工作,上海的招牌在缅甸也很好使,她们一听就决定来。她们到了泗阳后,等着她们的自然是被卖掉。夏天时,这些缅甸女子还能习惯,毕竟可以吃到白米饭,生活比在缅甸强。冬天太冷,她们受不了,就跑出来,被公安发现后遣送回国。我的这个朋友第一次出国,就是奉命遣送这几个女子回缅甸。

郑氏兄弟的存在,是泗阳历史上抹不去的污点。

2001年1月18日,郑氏兄弟被枪毙,"708"专案宣告收官。

之后两三年内,原县长郑法忠、已经高升为市委常委的原县委书记曾鸿翔等官员相继落马。当然,他们多是因贪污受贿而锒铛入狱。这些腐败分子对地方经济的掠夺和对民风政风的破坏,才是让我美丽的家乡一度蒙尘的罪魁祸首。

经过几年的震荡,泗阳才重新走上发展快车道。今天的泗阳,随着经济发展,人口贩卖早已绝迹。原来的"小香港",现在群众都有了发家致富的门路,全村拐卖的往事只会在偶尔的闲谈中提起,并且多是嘲笑。

泗阳盛产一种速生树种意大利杨树,特别适合用来生产板材。过去二十多年中国房地产、制造业快速发展,对板材需求旺盛,也带动了泗阳经济的发展,老百姓的生活水平得到大幅提升。

顺便给家乡打个广告。京杭大运河和黄河故道穿越而过的泗阳前几年被评为全国最美县城。2019年我回去过一次,城市建设确实搞得不错,尤其绿化很好,据说森林绿化率达到70%以上,是特别美丽的平原林海和天然氧吧。另外,中国第三大淡水湖洪泽湖也有部分在泗阳境内,盛产各种水产。很少人知道,市场上的阳澄湖大闸蟹,其实大部分都来自于洪泽湖,只是最后打上了阳澄湖的标签。

泗阳还是泗水古国的都城,境内多次出土大量古代泗水王的珍贵文物。泗水王陵出土的西汉弩机,被誉为"世界上最好的弩机"。

泗阳的临县泗洪,也曾是大量云贵川女子的流入地。如今在泗洪梅花镇,有一个叫段庄的少数民族村。这个村有3239人,其中少数民族169户740人,主要有苗族、彝族、哈尼族、仡佬族、瑶族、土家族、傈僳族等,占全村人口的31%以上。苗族最多,近500人。

几乎全部是汉族的苏北,怎么会凭空多出这么多少数民族呢?她们绝大多数都是上世纪八九十年代从云贵川被拐卖过来的女子,以及陆续由她们介绍嫁过来的亲友。

我有个朋友曾经去段庄调研过。他说基层的事情,很出乎人的想象,现在这些外乡女子在段庄过得很安心。究其原因,还是泗洪的生活条件比云南好得多,尤其是当年。被拐来的女子发现这边比家乡好,慢慢就不想逃跑了。加上泗洪的民风也更江苏,大男子主义少,家暴现象少,男人还会帮着做家务,所以那些原先绝望的女子,扎根下来之后,就介绍家乡的女子远嫁过来。当然,介绍也是要收钱的。

宿迁日报去年10月采访过段庄的这些少数民族女子。这些人现在生活得不错,都住上了新农房,也和娘家有来往,平时经常视频聊天,好多人都玩抖音,在抖音上和老家人互相关注,互发动态。

在这篇报道中,对段庄村的现状有详细描述。经家里亲戚介绍嫁到段庄的云南女子龙慧珍说,"刚嫁过来的时候跟现在没法比,那会家里只有3间瓦房,路也不好走。现在我们村就跟城里一样,干净、漂亮,我家也从原来的瓦房变成了现在的楼房。"龙慧珍满眼都是藏不住的喜悦,"这边小家的日子过得好,云南老家变化也大,也都住上新房了。"

现在,段庄村的集中居住区前面是独家小院,后面是高层楼,家家都住得宽敞。不仅家家户户门前的道路全部硬化到位、路灯配齐,还增加了很多配套设施。健身广场、居家养老服务中心、医疗救治点、便民服务中心……城里小区有的配套设施,在这也一样不差。

从照片上看,段庄农民住的条件确实不错,白墙黛瓦,规划合理,整洁干净。

反观丰县八个孩子的母亲所在的丰县欢口镇董庄村,一片凋敝破败,跟段庄完全不能比。她住的地方,更像一个狗窝和猪圈。

都是拐卖人口流入的重灾区,徐州和宿迁两地被拐妇女处境的截然不同,其实也是两地乡村治理水平和理念上的差异。

宿迁是江苏最年轻地级市,长期是"十三妹",省里对宿迁的支持力度很大,从省里或其他地方调来的官员,敢做事、想做事、能做事,也能做成事。因此,宿迁成了很多省部级官员的升迁地。宿迁,宿迁,住一宿就升迁,这个名字就很吉利。从后任湖南省委书记的徐守盛,到在云南省委副书记任上落马的仇和,再到现任贵州省委副书记的蓝绍敏,包括当过南京市长的缪瑞林,他们都做过宿迁市委书记。这些来到宿迁的干部,知道自己前途大好,因此很少混日子的,更不能容忍辖区内出现重大丑闻,在社会治理上下了很大功夫。仇和虽然后来在云南出事,他身上有很多争议,但是他在宿迁尤其是沭阳的口碑还是不错的,至今依然有很多人怀念他。

多年前,我和徐州睢宁县一名官员有过一次交谈。他告诉我,当时该县的招商引资,很多都是忽悠,把外地客商招来之后,就开始"关门打狗",把外商打成内伤,把内商打成重伤。这番话是否符合实际,我无从考证。但徐州这些年的经济发展,确实有点慢了。2020年,徐州的GDP增长率只有2.36%,仅略高于镇江的2.25%。而当年宿迁的增长率是5.26%,是徐州的两倍多。当然,徐州的家底厚人口多,经济总量排名比宿迁靠前很多位。

我对徐州了解不多。但是从这几天官方三次通报的内容看,就能看出一些东西来。

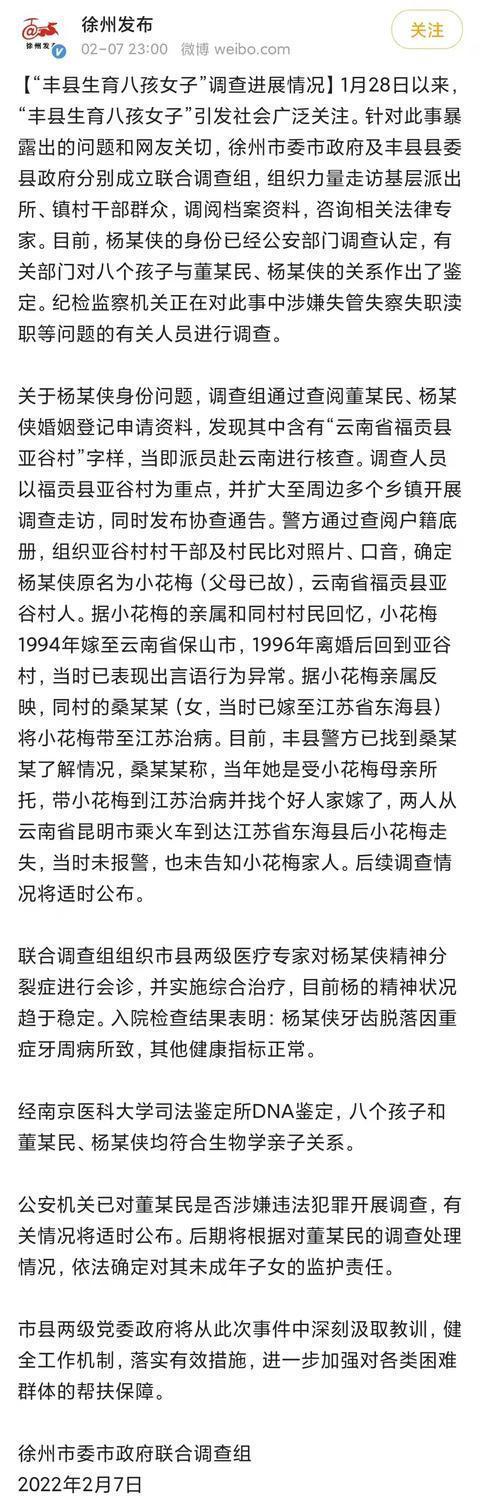

第一次:丰县县委、县政府迅速成立联合调查组进行全面调查。经初步调查核实,网民反映的女子为杨某侠,1998年8月与丰县欢口镇董某民领证结婚,不存在拐卖行为。

第二次:杨某侠(此姓名为董某民所取)于1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时,被董某民的父亲董某更(已故)收留,此后就与董某民生活在一起。

第三次:徐州市委市政府及丰县县委县政府分别成立联合调查组,组织力量走访基层派出所、镇村干部群众,调阅档案资料,咨询相关法律专家。纪检监察机关正在对此事中涉嫌失管失察失职渎职等问题的有关人员进行调查。关于杨某侠身份问题,调查组通过查阅董某民、杨某侠婚姻登记申请资料,发现其中含有"云南省福贡县亚谷村"字样,当即派员赴云南进行核查。入院检查结果表明:杨某侠牙齿脱落因重症牙周病所致,其他健康指标正常。经南京医科大学司法鉴定所DNA鉴定,八个孩子和董某民、杨某侠均符合生物学亲子关系。

三次通报放在一起对比,略一思考,就会有很多疑问。

只说一个最主要的,既然婚姻登记申请资料里有"云南省福贡县亚谷村"的资料,前两次通报为何对此视而不见?前两次一个说是本地的,一个说是乞讨时捡来的,根据是什么?

三次通报,每次都不一样,你让人相信哪一次?当然,第三次有了徐州市委市政府的加入调查,可信度和公信力上肯定比前两次要高。

如果第三次是权威准确的,那么丰县前两次的调查是怎么做的?

我们知道,一个谎言要十个谎言去圆,漏洞只会越来越多,最后只能恼羞成怒,使出终极大招,封嘴不许说话不许问。

其实我很欣赏泗阳的做法,有了脓包,挤破它,流出脓血之后,慢慢就好了。谁都会犯错,改正了就好。如果二十多年前,郑氏兄弟没有得到应有的惩罚,而是逍遥法外,甚至直到今天依然作奸犯科。这种人的存在,对于公平正义,对于天理良心,对于乡风民俗,是何等的践踏。他们的存在,只会暗示人们,恶人也会有好报,这种示范作用对于一个地方的民风会带来毁灭性影响。

有人可能会拿国情来说事。但是如果事事都以此为借口和挡箭牌,那么我们可以不用发展了。咱们这四十多年的成就,不都是建立在对一项项陋习的破除上吗?老光棍的生理需求传宗接代重要,还是保障一个女人的基本人权和生存权重要?

正确的东西就要排除万难去实现,错误的东西同样需要排除万难去消灭。只有如此,民族才有希望,国家才有前途。

有人说,如果不买媳妇,整个村庄都会消亡。要我说,如果这样的村庄只能靠买女人存活,那么,还是让它赶紧消亡吧。

我们之所以成为现代国家,靠的不是硬核科技,不是摩天大厦,不是坚船利炮,而是靠文明,靠法律,靠良心。

今天,一个生育了八个孩子的母亲,被铁链锁住,过着猪狗不如的生活,二十多年来,一直活在人间地狱中。她的遭遇,让雨果《悲惨世界》里的芳汀自愧不如。她的名字曾是那么美好,小花梅,她的童年也是和你我一样吧,爱笑爱闹,也许也有父母可以撒娇依靠。只是她托生的不是地方,以致遭受了这人世间最恶劣的伤害。伤害她的人,除了那些直接的凶手,还有那无边的冷漠和见怪不怪。

春节期间,好几个夜晚,我都枯坐灯下,对着电脑,查阅资料,和熟悉情况的人聊天,写了又删,删了又写。广东今年特别冷,没有暖气的屋里,冷得像个冰窖,坐得久了,我的双脚双腿经常是冰凉的。我的心,在善意和恶意的轮番冲击下,一会热,一会冷。

网络上,朋友圈里,有很多人在关注着这个铁链下的母亲。他们都是善良正直的人,因为能够感受到他人痛苦的人,一定是个好人,一定是个真正的人。他们关注着这个世界上最卑微下贱的女人,宁愿牺牲掉自己宝贵的春节假期,也要去转发,去呐喊。他们体现了这个社会的温度,他们是最珍贵的中国良心。很多人的一篇一篇文章,像一根根投枪,投向风车。一次次折断,再一次次投射。这些人的存在,他们对于公平公正的追求,对于法律秩序的维护,对于弱势群体的关怀,一次次推动了这个社会的进步和转型。我倍感荣幸,能和他们并肩而立,做着一些微小但有价值的事。

还有很多人,他们不关心与自己无关的事情,他们只在意自己的痛苦。按照托尔斯泰的观点,这种人只能算是活着。只是他们没想过,那条套在八个孩子母亲脖子上的铁链,如果有一天也套到了他的脖子上,谁会来为他呼救。

我们这个古老的国度,有太多的历史遗留问题。上一代人造的罪,我们不应该回避。作为后代和后来者,我们应该有这种勇气和责任,去面对它,承受它,解决它。

罗翔前天在自己的公众号上发了一篇文章,主张提高收买妇女儿童的刑罚。他说,拐卖儿童的基本刑是五年以上十年以下,收买被拐卖儿童则最高只能判三年有期徒刑。但是在城里抓20只癞蛤蟆就构成非法狩猎罪,情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑。非法采伐、毁坏珍贵树木,情节严重的,也处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

从法律上看,人的价值还不如癞蛤蟆或一棵树。

我完全赞同罗翔的观点:人是目的,不是纯粹的手段,人性尊严高于一切的动物和植物。

有些事,确实得改改了。

种一棵树,最好的时间是十年前,其次,就是现在。

主要参考资料:

1、浙江文艺出版社纪实文学《古老的罪恶——拐卖妇女纪实》,作者谢致红、贾鲁生

2、《对11名女研究生被拐骗案的沉重思考》,光明日报记者武勤英

3、《探访江苏泗阳"拐卖妇女第一村"》,检察日报

4、《"小花梅"背后的怒江傈僳族女人》,公众号"先生制造"

以上内容由"码头青年"上传发布