鹭自古以来在文人画家眼里是一种高贵圣洁的鸟,修长的脖颈,飘逸的羽冠,一飞冲天的气概,引得历代文人墨客,以鹭抒情,留下很多名句,如刘禹锡的诗:“白鹭儿,最高格。毛衣新成雪不敌,众禽喧呼独凝寂。”,如王维:“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,杜甫:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”等等。“鹭”与“路”谐音,所[

阅读全文]

魏晋时期是中国文化领域继先秦诸子百家沉寂多年之后的又一次高潮,出现了诸如曹氏父子,竹林七贤,陶渊明,潘岳,陆机等等许许多多的文人雅士。在书画方面,有书圣王羲之,其书法造诣至今无人撼动,还出现了被称为国画之祖的顾恺之,但是他们当今传世之作如《兰亭集序》及《女史箴图》都是后世临摹作品,原作已不知所踪。随着近年魏晋时代古墓的发现,墓中的[

阅读全文]

古代科举考试能“位列三甲”是很多读书人的愿望,鸭”与“甲”谐音,故“鸭”寓意科举之“甲”,“鸭”便成为金榜题名的象征。民俗中也有对出远门的人赠送鸭子,以祈祷前程远大。古代称鸭为“凫”或“鹜”,《西清古鉴》记载:“凫之为物,出入于水而不溺。……饮酒者敬能以礼自防,岂有沉湎败德之患乎?凫[

阅读全文]

南山国画菊花在中国古代大量的国画作品中,都有菊花的芳踪,菊与梅、兰、竹并称为四君子,历来就是中国文人歌咏的对象。菊花不仅是中国文人人格和气节的写照,而且被赋予了广泛而深远的意义,写出“举世皆浊我独清,世人皆醉我独醒”的伟大诗人屈原是以菊自比第一人,一句“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。道出了诗人高洁的性情和刚毅不屈的[

阅读全文]

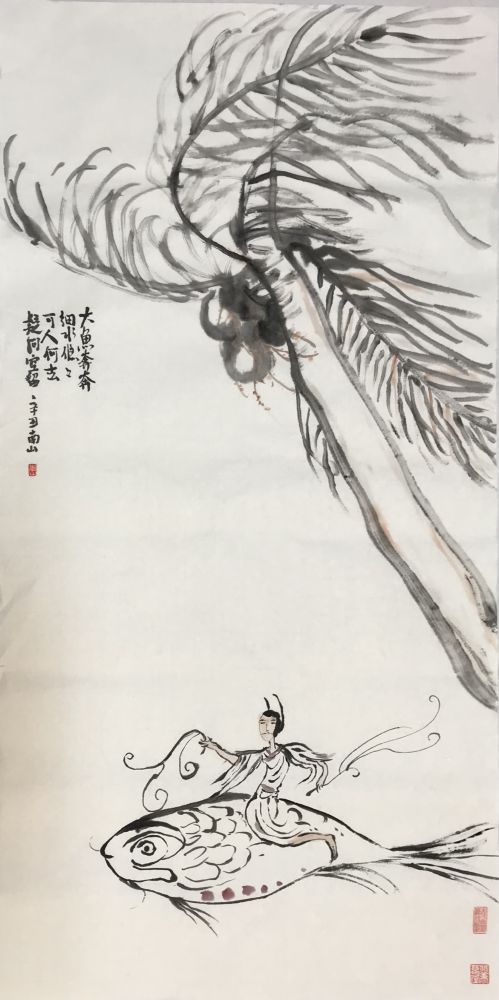

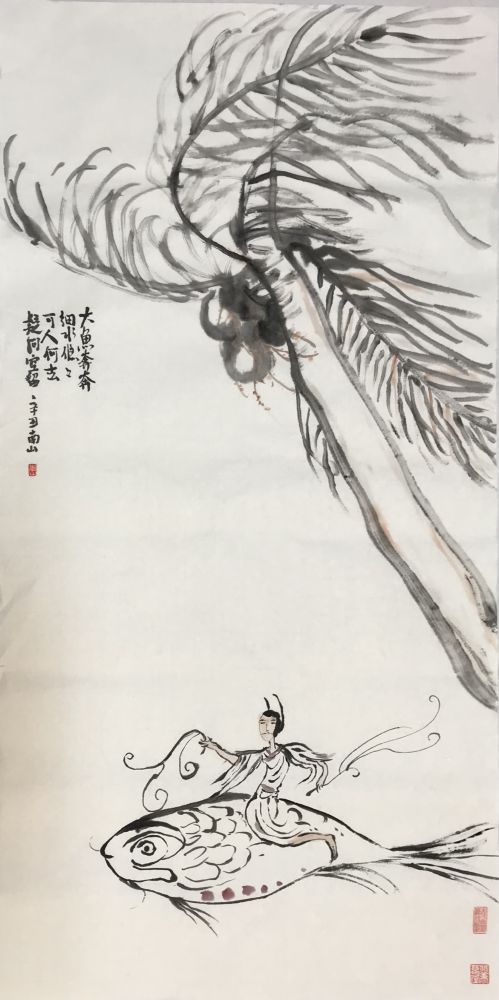

鱼文化是中国传统文化重要组成部分之一,殷墟出土的甲骨文中,就有“鱼”形文字,青铜器铭文中也有更多鱼形文字出现,《诗经》中也提到了各种各样的“鱼”,鱼被赋予了更多的文化内涵,比如《诗经·小雅·鹤鸣》里:“鱼潜在渊,或在于渚”,比喻贤人隐居或出仕。后来庄子在桥上感叹“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也”,羡慕鱼在水中无[

阅读全文]

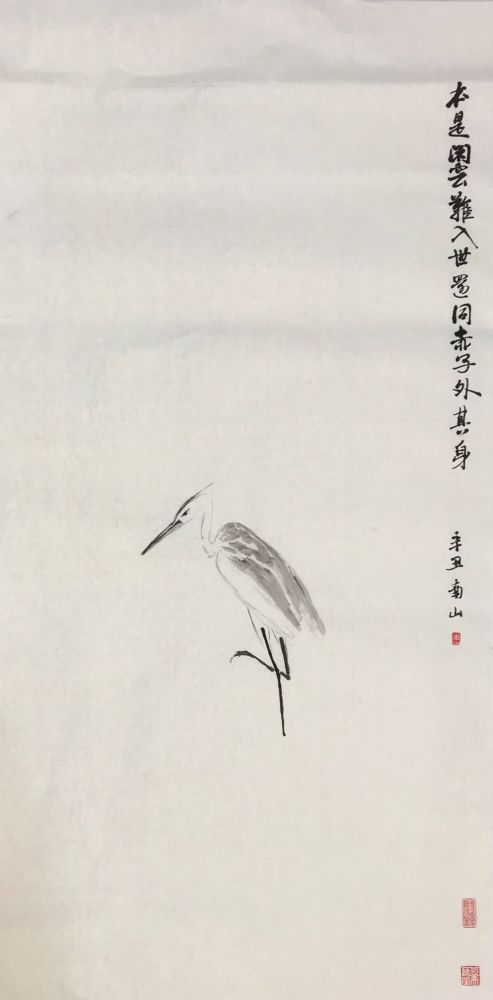

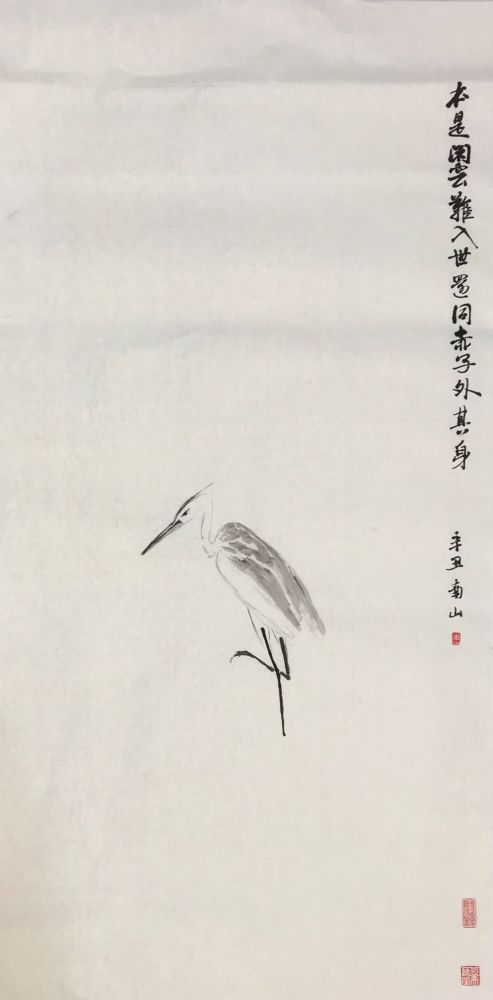

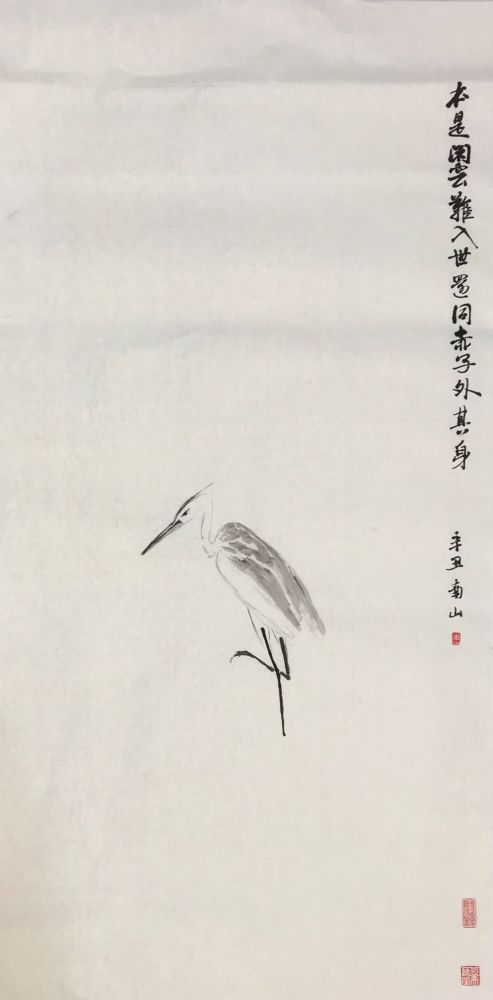

近日重温陶渊明诗,陶公是继屈原后又一位令人敬佩的诗人,他的曾祖父为晋朝大司马,本来可以凭借家族关系,在官场舒舒服服度过一生,但他“少无适俗韵”,不喜欢这种庸俗的生活,而辛苦于田园劳作,“复得返自然”,“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,就是这样辛勤劳动,还是“草盛豆苗稀”,务农收入不高,家里孩子又多,生活过得紧紧巴巴,[

阅读全文]

松老生仙骨,

鹤高有隐心。

辛丑南山国画

184*102厘米

[

阅读全文]

佛经有云:“譬如芭蕉,生实则枯,一切众生身亦如是”。佛经又云:“色界亦尔,虽复净妙以有身故,诸佛菩萨悉共舍之”,到《心经》“无眼耳鼻舌身意”,意思就是说人的身体就如芭蕉一样,都会枯萎死去,人在世上所遭受的苦难,都是因为有自己的肉身,如果没有这个肉身,人就会很快乐了,“诸佛菩萨”为什么很快乐,因为他们“共舍之(肉[

阅读全文]

五百年前的1521年,也就是明朝的时候,中国历史上出生了一位诗书画奇才徐渭,他的书画作品纵横跌宕,气势磅礴,一泻千里。五百年来无数人致力学习先生笔墨,郑板桥、齐白石都曾说要做徐先生“门下走狗”,今试学一幅先生写意画《墨梅芭蕉图》以纪念徐渭老师诞辰五百周年。。附先生原玉

[

阅读全文]

荷有出淤泥而不染的特质,因此荷也被称为“花中之君子也”,受历代画家追捧。早在诗经的诗句中就已有了对荷的赞美:“比泽之陂,有薄与荷”“比泽之陂,有薄菡萏”“山有扶苏,隰有荷华”。第一个把自己和荷花联系到一起的是屈原,他在《离骚》中写道:“芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳;不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”后世文人为[

阅读全文]