狩野直喜和东洋史学京都学派

(一)生平简介

狩野直喜博士,生于1868年2月11日,熊本县人。字子温,号君山,又号半农人、葵圆。曾祖父狩野直清,祖父狩野直温,父亲狩野直恒。狩野直清以前谱系记载,间有残缺,不能连贯。狩野直喜是狩野直恒的第三子。11岁开始在当地新建的同心学舍上小学。1884年,他考入东京地区的神田共立学校(相当于中学),主修外语。两年后[

阅读全文]

寿之短长

黄寿祺先生《六庵易话》:余所知历代易家寿最永者,无过邵宝华。命最短者,无过江承之。清人邵宝华年百零三岁,清人江承之年十七岁。近世谈《易》诸家,迄今未有过此者。盖读《易》者本不能长寿。子所罕言,性与天道二者,非人力可求。若求之必损伤流年,劫运多生,惟其耗丧灵力,故近鬼。是以年高有寿者罕见之。

[

阅读全文]

汉人评汉

说《易》者每见称于世。汉人任安,孟氏易学博士,时人称“居今行古任定祖”。汉人杨政,粱丘氏易学博土,时人称“说经铿铿扬子行”。汉人周举,不明其学所宗,时人称“五经纵横周宣光”。汉人荀爽,荀氏易学宗师,时人称“荀氏八罢,慈明无双”。汉人鲁丕,不明其学所宗,时人称“五经复兴鲁叔陵”。

[

阅读全文]

乾坤定矣

《大传》所言“天尊地卑,乾坤定矣”,此古今版本之通例。然汉时亦有他本云“乾坤以定”。《后汉书》:“周举字宣光……举对曰:‘臣闻《易》称天尊地卑,乾坤以定’”。故“乾坤定矣”与“乾坤以定”当为两个版本,前者为荀爽所宗,后者为周举所本。

[

阅读全文]

公用射隼

《解卦·上六》:“公用射箪于高墉之上”。《旅卦·六五》:“射雉”。言射者,王公之谓也。《殷契粹编》九二八:“王其射翌日戊亡□禽吉”。又见八一:“癸酉贞射□以□用自上甲”。杨树达先生《卜辞求义》以射即射牲。《缙寿堂所藏殷墟文字》九之二:“其射二牢击伊”。与此行□祭贞射正可互证。《周礼·夏[

阅读全文]

生辰趣排

四柱者,微言大义耳。与人相映成趣。以时辰论,胡耀邦,子;翁方纲,丑;颜子,寅;张居正,卯;徐世昌,辰;孔明,已;关羽,午;朱元璋,未;孔子,申;胡汉民,酉;邵雍,戌;张飞,亥。故年月日时合,其损益可知也。尚更细论之,如计每一时辰以六十干支,其穷理愈细,创获愈多。以余之陋见,尚未发现柱同而数异者。干支循环,乃预示六十年将有[

阅读全文]

汉之象数

两汉谈《易》诸家,所宗者皆以三家之学为本。然其弊乃有象无数。盖象数之学,有其象,则其数可知也。然两汉言象者蜂众,谶纬无非象也。而短于数,故于命理之学,不会起于有汉。有汉之命理,天命也,非人之运变、流年之谓也。逮至此,故子平术兴于有宋,与陈邵之学大盛当世。不为无由也。余每言及两汉之学,以为象学也,五行亦象也。

[

阅读全文]

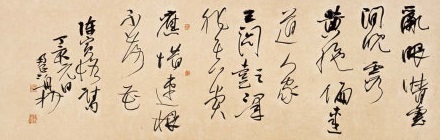

陈寅恪忧患、忧愁意识诗文的研究

新中国成立前后,陈寅恪的诗中,经常出现的另一个主题就是对忧患意识的描写。这一描写又分为“大患”和“忧患”两类。在陈寅恪笔下,这两类的具体指代是不一样的。

最早的忧患意识诗歌作于1931年,名为《辛未九一八事变后刘宏度自沈阳来北平既相见后即偕游北海天王堂》。如下:

曼殊佛土已成尘,犹觅须弥劫后春[

阅读全文]

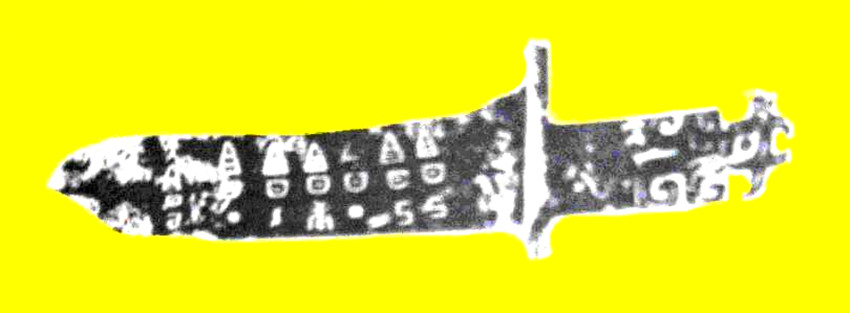

商代名器《三句兵》铭文考释

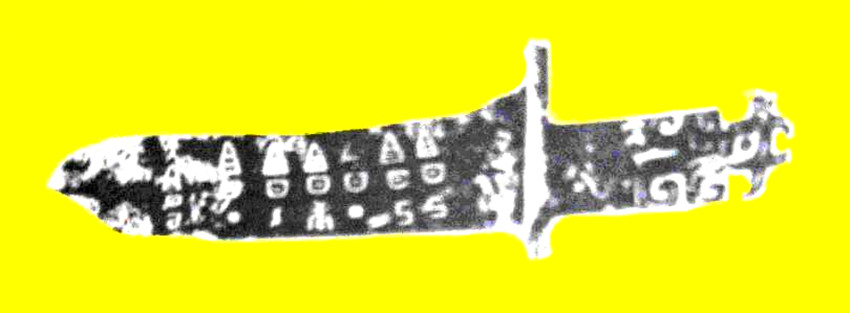

一、《大祖日乙戈》

【拓片】

【模寫】

【器名】《大祖日乙戈》。

【斷代】商代。

【著錄】《三代》卷19•20。

【釋文】大祖[1]日乙[2]、祖[3]日丁、祖日乙、祖日庚、祖日丁、祖日己、祖日己。

【注釋】

[1]大祖,王國維《商三句兵跋》:“所云大祖、大父、大兄,皆謂祖、父、兄行之最長者。”

[2]日乙,[

阅读全文]

夏代《日字紋方鉞》铭文考释

【拓片】

【器名】《日字紋方鉞》。

【斷代】夏代。

【著錄】缺。今藏上海博物館。

【釋文】日[1]。

【注釋】

[1]一般多解作“十字紋方鉞”。所謂“十字紋”,這個字在商周時代實際上已經是一種神格的象徵!從構圖的位置上來,這個字顯然在上述青銅器銘文中具有“天(天帝)”或者“日(太陽)&[

阅读全文]