雲外信

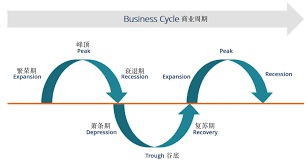

性情中人,分享真性情。看似古舊書,說的是千秋話。观察最近两年中国社会的经济走向,若用图表显示,已经过了正弦曲线的高点,开始向对称的低点回落。 像我这样年纪的人,才经过这个四十多年的起落过程,也在低点状态下生活过,所以想略作分享。也顺带说一下我近年亲身经历的一起撞孩子的车祸。

像我这样年纪的人,才经过这个四十多年的起落过程,也在低点状态下生活过,所以想略作分享。也顺带说一下我近年亲身经历的一起撞孩子的车祸。

农村人口

要命的户口:我成长的年代,中国比今天更像“社会主义国家”,吃“大锅饭”是其特征。只是人仍然分成三六九等,比如城市人口就比农村人更有优越感。在城市中生活通常要有户口,这相当于在城市的合法居留权,有户口本才可能领取粮票布票油票等,得到基本的物质供应,否则就连饭都吃不上。

工作也需要有户口, 尽管工资低,但是收入的差别不太大,总比“乡下人”优越得多。所以女孩子找对象,一定先找有“城市户口”的,靠此吃上“商品粮”,好改变一生的命运。

尽管工资低,但是收入的差别不太大,总比“乡下人”优越得多。所以女孩子找对象,一定先找有“城市户口”的,靠此吃上“商品粮”,好改变一生的命运。

只是,一旦经济状况低下,为了降低粮食消耗和资金的短缺,就需要清理城市人口。比如我们那一代的知识青年,就被认为是“在城里吃闲饭”的,被送到了农村的“广阔天地”自生自灭,城市的压力倒是减轻了,知青们的家长,压力可就太大了。今天的家长谈的主要话题是孩子的教育、考大学,那时候是“回城”。

穷苦的乡村:农村与城市有很大反差。农民不但生活苦、劳动强度大,“脸朝黄土背朝天”, 而且没有基本的生活保障,衣食住行样样都困难。缺衣少食,都是常态;手中更没有现钱,连买盐买灯油都是大开销。大部分农村人,一辈子连县城都没去过。

而且没有基本的生活保障,衣食住行样样都困难。缺衣少食,都是常态;手中更没有现钱,连买盐买灯油都是大开销。大部分农村人,一辈子连县城都没去过。

那时,除非“特别生猛”的极少数农村人,敢于离乡背井,去到人烟稀少的沙漠、大森林当盲流;剩下百分之九十九的人,就都像封城时的状况,被困在一小块土地上,既缺乏资源,也没有外来的援助。

一旦国家需要征用这块土地,不管是修水库、还是建设什么“基地”,老百姓连保住茅草房的权力都失去了,只能乖乖地搬迁。

不过,农村曾是政党的基本盘,又被誉为“广阔天地”,被宣传得如同人间净土甚至仙境一般。我们下乡之前满心幻想,下去之后痛苦不堪。如今,传统意义的完整村社群体,已不复存在,年轻力壮的去城里挣钱,留守的多是老弱病残。

工友们

我当年一共在“广阔天地”锻炼了九年,先去云南兵团,又转到山西插队,再被招工进入附近的新建“三线工厂”。当年的工人,端着“铁饭碗”,不像今天还会有失业风险;能从农村人口转成工人的,除了“政策安排”的知识青年之外,多是农民中比较“精明”或者有关系有内线的人。

“三线工厂”远离大城市, 不少工人是从城市搬迁过来的,他们既有精明、瞧不起乡下人的一面,也有离开城市之后变得更放纵甚至更“匪气”的一面。我接触的农民,通常头脑简单也比较善良;从农村到工厂之后,也需要一点时间来接受那种相对粗暴而冰冷的文化。

不少工人是从城市搬迁过来的,他们既有精明、瞧不起乡下人的一面,也有离开城市之后变得更放纵甚至更“匪气”的一面。我接触的农民,通常头脑简单也比较善良;从农村到工厂之后,也需要一点时间来接受那种相对粗暴而冰冷的文化。

不过,当年工厂的男孩子比较愿意护着宠着女孩子。在十多年的漂泊岁月中,我真实的生活写照就是“在家靠父母,出门靠朋友”。

我一向头脑简单,不明世事,好在还算大方,虽然常被批评为“任性”或者“骄傲”,还是常能被人原谅。 只要肯开口求人,总能找到“护花使者”,当然必须要用“食物”或者金钱做为回报(不是性,当年没有那么开放)。这么混日子,好处是没变成老油条,坏处是老大不小的,还不懂人情世故。

只要肯开口求人,总能找到“护花使者”,当然必须要用“食物”或者金钱做为回报(不是性,当年没有那么开放)。这么混日子,好处是没变成老油条,坏处是老大不小的,还不懂人情世故。

不过,那个年代有很多的女孩子,得不到家人和朋友的帮助(大家都自顾不暇)。若生存环境恶劣,又无人帮忙,就可能更惨。记得严歌苓写过一部小说《天浴》,还被陈冲拍成电影,就是写当年从城里下放农场的女孩子的遭遇。

先亏后赚卖饭票

我刚进工厂的时候,在伙食科卖饭票。这是不用倒三班的工作,不明白为什么大家都不肯做这份“清闲事”,竟需要专门招工让“新人”来做。我第一天就尝到了苦头,卖出了十几元的饭票,亏了两元多。

不管我每天再怎么仔细,也多少总会亏些钱。直到有一天厂里分到了一张“自行车票”(自行车是抢手货,凭票供应),我才“扭亏为盈”。当年全场几百人,各科室都选出一个人去抽签。行政科过去从来没有抽中过,大家选我、说我是新人,或许手气好。我一去果然就抽中了。可是我自己并不需要自行车,于是许多人来找我(包括各科室领导和顶头上司),许以各种好处换这张票卷。

要求最强烈的,就是和我一起在食堂工作的出纳— 张师傅,他说“只要给我这张票,我保你今后稳赚不赔”。我虽然不信,可在厂里认识的人有限,也不懂该巴结哪些人,就把自行车票给了张师傅。有了车,张师傅节省了回家的路上时间,更经常地和老婆孩子相聚,心情大好,颇有些得意。

之后,张师傅教了我一个方法, 果然卖饭票稳赚不赔。我调动到办公室和宣传科之后,才有人悄悄告诉我,大家不愿意去卖饭票,就是因为谁去谁赔钱;都说张师傅外号是“老狐狸”,“特阴会坑人”;明知道被他坑了,却抓不住把柄。如果我不是给了他那张自行车票,还不知道得赔多少钱呢。

果然卖饭票稳赚不赔。我调动到办公室和宣传科之后,才有人悄悄告诉我,大家不愿意去卖饭票,就是因为谁去谁赔钱;都说张师傅外号是“老狐狸”,“特阴会坑人”;明知道被他坑了,却抓不住把柄。如果我不是给了他那张自行车票,还不知道得赔多少钱呢。

好心的乡亲们

山西晋东南的风俗与南方完全不同。我在云南时,女人砍柴、插秧、挑担,什么重活都干。山西的女子却“娇贵”多了,“苦重”的活都是男人干。我在晋东南插队那一年多,感觉很轻松,连我烧的柴火、煤炭和用的水都有人帮我“做务”。我一开始还想自己做,反而被其他女子笑话。女人们比的是针线活和做饭、养孩儿,地里的“营生”是男人争强斗胜的领域。大寨“铁姑娘”是另类,是被老辈人笑话的。 我于是入乡随俗,跟女子们一起坐在炕上做针线,比绣花手艺。我和老乡们关系不错,常被夸奖“有眼色(会做人)”。老人家和婶子们都很有人情味儿,虽然大家都穷,都“恓惶”,但是邻里间通常都会互相帮衬。

我于是入乡随俗,跟女子们一起坐在炕上做针线,比绣花手艺。我和老乡们关系不错,常被夸奖“有眼色(会做人)”。老人家和婶子们都很有人情味儿,虽然大家都穷,都“恓惶”,但是邻里间通常都会互相帮衬。

对新闻上那些夸张的革命“大词”,她们听不懂,当然不会说,更不怕当“反革命”,说能进去“吃牢饭”,正好给家里省了口粮,也省了其它花费。

不过农村人是真羡慕工人,在他们眼里,不用“晒日头受苦(劳动的意思)”还能每月拿钱,实在“太美了”。

我进了工厂之后,常有村里人来找我,如果赶在饭点儿,我也留他们吃饭。工厂发的工作服我差不多都送了他们,他们当宝贝一样过节才舍得穿;每月发的一条肥皂和两双线手套等劳保用品,我很少用;其他女工把线手套拆了,织毛(线)衣,我却把肥皂手套都送给了乡亲们。

乡亲们对我实在好,有人看见我的擀面杖不好用,就去砍了一节枣木,做了一长一短两根擀面杖给我;又看到我的面板又小又难看,就砍了杨木和枣木分别给我做了两块案板,一块切菜,一块做面食。

他们常常给我送时令瓜果。 若找不到我(可能在办公室开会),他们就请邻居帮我收下。一来二去的,邻居老工人就眼红了,偷偷用我的名义跟他们要东西,拿了东西,还吓唬他们说这是资本主义,本该被没收的。我告诫了乡亲们几次:不是我介绍的人就不要和他们打交道,乡亲们有些困惑,不明白其中的猫腻。

若找不到我(可能在办公室开会),他们就请邻居帮我收下。一来二去的,邻居老工人就眼红了,偷偷用我的名义跟他们要东西,拿了东西,还吓唬他们说这是资本主义,本该被没收的。我告诫了乡亲们几次:不是我介绍的人就不要和他们打交道,乡亲们有些困惑,不明白其中的猫腻。

车祸与留守儿童

今日乡村已经没有了完整的社群,只剩下高龄和低龄人口。大概在十年前,我和同事去到湖北乡下,回武汉时出了车祸。那条路不是高速,路面有些低,路边的沙土盖住1/4的路面,汽车的速度都很快。当时由一位牧师开车,开到一处乡村附近时,正赶上乡下的孩子们放学。有些孩子在路边跑,牧师已在减速,但是没想到有个男孩子突然就拐上了公路,我眼看孩子飞起落下,惊叫之后,不敢马上下车。

牧师下去扶起孩子, 孩子哭得一头大汗,问他哪里伤到、他也说不清。这时孩子的爷爷奶奶赶了过来,说孩子的父母都在浙江杭州打工,学校今天提前放学,他们还在地里干活,没来得及去学校接孩子。牧师赶紧把爷爷和孩子都带上,去医院检查,我们三位女生留着当人质,商量怎么赔偿。

孩子哭得一头大汗,问他哪里伤到、他也说不清。这时孩子的爷爷奶奶赶了过来,说孩子的父母都在浙江杭州打工,学校今天提前放学,他们还在地里干活,没来得及去学校接孩子。牧师赶紧把爷爷和孩子都带上,去医院检查,我们三位女生留着当人质,商量怎么赔偿。

天黑之后,他们从医院回来了。不可思议的是,经过一番严格的检查,孩子居然一点没受伤。爷爷奶奶说可能会有后遗症,过几天还要再检查一次,然后扣押了牧师的身份证和驾照。我们把身上带的现金都拿出来先赔偿一部分,等来拿身份证的时候再赔偿更多。后来我们留下钱离开了湖北,那位牧师两个星期之后再去孩子家,看到孩子活蹦乱跳的,也拿回了被扣的驾照和身份证。

除了这次经历,我只有旅游的时候去过一些小乡镇,感觉岁月静好,反倒是大城市两极分化严重。我只是走马观花,看到的可能没有代表性。也期望我说的经济滑坡状况,也没有代表性。