风萧萧_Frank

以文会友| 教科书太差,诺奖得主组队重写!让人只看插图也能读懂 |

编者按

因自己所开创领域的最新进展迟迟未被纳入细胞生物学教科书,诺奖得主James Watson心急如焚,拉来几位顶尖学者组队重写教科书。然而他不愿意别人修改他的章节,却又无法更改规则,于是他选择中途退出。1983年,一部经典教科书诞生,迄今第七版已于2022年出版。而今年,正是该书出版40周年。

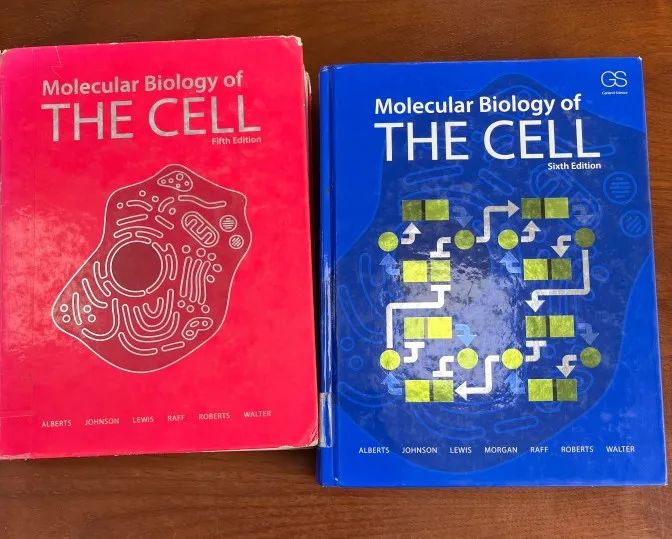

藏于中国科学院文献情报中心的第五版和第六版《细胞分子生物学》,图:孙滔

一本摆脱自我的书

Alberts说:写一本这样的书,需要作者们摆脱自我、相互信任。“Martin和我达到了这样的程度:他甚至不用看我的修改,就接受它们;反之亦然。”

《细胞分子生物学》作者Bruce Alberts。《中国科学报》采访视频截图

Alberts的看法是,如果你不能与你所在领域以外的人交流,那么你的科学往往不会被那些需要的人理解。这与物理学家Feynman的理念有异曲同工之妙:如果你不能跟80岁的老奶奶交流你的专业知识,那你就是对其没有足够的理解。

Raff后来也回忆说,虽然Alberts对免疫学知之甚少,但他会提出基本问题,这改变了他写作和思考这个主题的方式。他承认,阅读Alberts的热力学章节以及其他作者写的章节,对他同样具有教育启发。

Roberts告诉《中国科学报》,在理想情况下,学生翻开一章,按顺序看完其中的图表,不用阅读文本内容,就能对这一章有一个很好的理解。已故作者Lewis也曾回忆说,他就遇到过一些仅通过插图来读这本书的读者。

《细胞分子生物学》作者Keith Roberts。《中国科学报》采访视频截图

影响下一代

最初的6个作者模仿甲壳虫乐队在艾比路走过斑马线,拍摄于1993年。之所以拍摄这张照片,其一是他们都喜欢甲壳虫乐队,其二是他们常用的写作工作室就在艾比路。自左到右依次为:James D Watson, Keith Roberts, Martin Raff(赤足), Julian Lewis, Dennis Bray和Bruce Alberts. 供图:Keith Roberts

Norberto Serpente在那篇《自然》杂志文章中说:他们或许暗示着,这本书就像甲壳虫乐队改变音乐一样,改变了细胞生物学的面貌。

手记:这些科学家为何不计酬劳,数十年“死磕”这件事?

为什么写大学教科书这个题目?这缘于前不久一个朋友圈里感慨大学教科书很糟糕的帖子。

毫无疑问,这种带有情绪化的帖子很容易刷屏,但只是发泄情绪并非终点。笔者更想把“一部好的教科书是如何诞生的”这个主题讲清楚,而宏观分析又容易枯燥无味,那么拿一个案例来庖丁解牛就成了选项,于是选择细胞生物学来切入。

这也是源于笔者的大学经历。2004年的下半年,笔者还是生物科学专业的大四学生,正准备考研。某一天在学校图书馆发现了一本由上海科学技术出版社出版的《基础细胞生物学》,这正是Alberts等人撰写的“小书”的中文版,由赵寿元、金承志、丁小燕等人翻译。(后来这本书改由科学出版社出版,丁小燕继续参与了翻译并更名为《细胞生物学精要》。)

这本书让人眼前一亮,大量的彩印插图明了易懂,文本有故事书的叙事味道,作者还有大量的猜测性发挥,读下来似乎笔者也在跟作者一起发现新科学。

只是图书馆只有这一本,一旦还书就很快被他人借走。这让人很苦恼。它的定价是200元人民币,一个穷学生当然买不起。

直到数年后,笔者做了科学记者,终于买了一本,作为收藏品放在书桌上。这次采访Alberts和Roberts的时候,笔者还给他们展示了这本书。

所以,写与其有关的故事就成了理所应当。

约访Alberts很顺利,他毫无拉斯克奖得主的架子,更没有美国国家科学院前院长、《科学》主编等身份的彰显,他就是一位心态平和的老人。

他随即把Roberts拉入了我们的邮件群聊。直到采访完毕才知道,Alberts并不是这部书的主编,只是因为他姓名的首字母是A才排在了第一位,而每个作者是平等的角色。

事实上,Roberts更像作者中的“中枢”,他需要跟其他每个作者沟通插画的细节。

这本书离不开Roberts。Alberts笑称,如果Roberts能活到120岁,他会一直干下去。这也是为什么Alberts一定要让Roberts来谈这本书的原因。

同行惺惺相惜。Roberts和Alberts很关心中国最受欢迎的细胞生物学教科书是谁写的,并希望笔者把这本教科书的作者详情发给他们。

国内这一领域最流行的教科书是高等教育出版社的《细胞生物学》。笔者到蓝旗营拜访了主编之一、北京大学生命科学学院教授丁明孝,“丁老师就是我的老师。”这是我们见面的第一句话。笔者在大学学习的教科书正是由翟中和、王喜忠和丁明孝主编的第二版《细胞生物学》,王喜忠教授于2017年去世,而中国科学院院士、翟中和教授在2023年2月10日去世。

丁明孝谈了整整一个下午,接近3个小时,他分享了很多往事和自己对编撰教科书的思考。

丁明孝坦承,跟国外经典著作相比,国内教科书还存在差距。这跟作者水平有关,跟中国生命科学领域的整体发展水平有关,也与国内教科书制作体系有关。

国内根基差是赤裸裸的现实。由于历史的原因,丁明孝在1968年大学毕业后,分配到一家酒厂酿制啤酒,1978年回到北大攻读翟中和的研究生。彼时,作为国内最顶尖的生物系,北大也只有一台古老的电子显微镜可用。

他们要破局。在成为博士生导师后,此前留学前苏联的翟中和在55岁之际决定前往麻省理工学院访学,从事细胞核骨架及其功能的研究。这是一个挑战,他需要从原来长期进行的超微结构形态学领域进入分子水平研究。

1991年,翟中和提出“我们能不能编出一本书来,一本适合国内教学需求、能影响一代或几代人的细胞生物学教材。”Watson要革命细胞生物学教学,而翟中和等人做的也是在中国从无到有的事情。

这个时候,丁明孝从国外带回了两本书,一本是美国生物学家James Darnell等人编著的《分子细胞生物学》(Molecular Cell Biology), 另一本就是Alberts等人编著的“大书”。

丁明孝看到,跟国内教材一比,这两本书的作者都有诺奖得主参与。前一本有1975年诺奖得主、逆转录酶的发现者David Baltimore,后一本则是1962年诺奖得主、DNA双螺旋的共同发现者Watson。这样的作者可遇不可求,而国内学者大部分还在跟随阶段。

Alberts等人在写作的时候可以作出发挥性的推测,这对于国内学者是有挑战的:如果你对该主题理解得不够精深,那么就还是老老实实陈述事实。

第二个方面的差距是分工。国外著作有专门的插画师。且不说Roberts这样的天才插画师,国内出版社几乎没有专职的插画师。他们只好仿照国外著作或文献进行插画的创作。

此外,与Alberts等人编著“大书”配套的问题集,也是由2001年诺奖得主Tim Hunt等人设计的。这让国内作者艳羡不已。

尽管如此,丁明孝认为,如今他们编著的第五版《细胞生物学》已经有了长足进步。

自第四版起,彩色印刷带来了肉眼可见的更好的阅读效果。作者队伍实力也在提升,如邓宏魁在干细胞领域成就斐然,若干成果是国际领先的。不仅如此,丁明孝等人为提高教科书的质量,向众多海内外学者征集相关图片或邀请其帮忙审定相关章节,如哈佛大学化学与化学生物、物理学教授庄小威对超高分辨率显微术章节进行了修订。

差距在缩小,轨道在接近。只是国内的作者队伍还不够壮大,甚至一些顶尖学者还没有重视教科书编著这件事。不过丁明孝有个想法,最好能有组织地来做这件事,比如通过学会邀请专家参与进来。

国内教材定价低,编写教材的收入也很低。丁明孝说,第一版的时候是按字数支付稿酬,出版后每位作者只有几百元的稿费。如今改成版税制,每销售一本书,作者们已经可以分享到几元的收入。当被问及这个问题时,Alberts和Roberts估计,按小时计算的话,低于每小时最低工资。Alberts说,“这些报酬并不是我们做这件事的原因,我们做别的事能得到更多的报酬。”

正是育人理念的驱动,方能让这些作者数十年全身心投入到这件酬劳甚少的工作中来。

翟中和教授去世后,本该丁明孝致悼词,然而他悲痛得无法发言。丁明孝说自己最近睡眠很差,给笔者的回信常常在半夜就可见一斑。

一代人终将老去,但总有人正年轻。79岁的丁明孝将不再担任下一版《细胞生物学》主编,接力棒交到了北京大学张传茂、陈建国等教授手中。84岁的Alberts也要退出了,他们正在找能接替他的作者。另一作者Julian Lewis已经于2014年患癌去世,“大书”最初的发动者、95岁高龄的Watson如今争议缠身,年迈脆弱。下一版“大书”的作者将仅剩Roberts一位元老。

他们是师生或队友,更是战友。与战友一起数十年如一日做一件事,无疑是一件人生幸事。