事在人为

人世间所有事情的成败完全在于每一个人是否能够努力去尝试去想然后脚踏实地的去做!民国时期的罂粟花全国遍地盛开!

民国时期的罂粟花全国遍地盛开! 民国时期的毒品贸易包括罂粟种殖毒品交易吸毒者的数量等问题远比清朝政府更加严重! 全国各地大大小小的城市到数以万计遍布全国各地的乡村小镇以及边陲小镇等随处可见的烟馆, 乡村山沟大片的土地上盛开着罂粟花, 民国政府作为财政收入的一大部分, 军阀官商作为军费的来源和财富的收入, 各个外国租界内的外国人和民国政府黑社会财团争做着毒品贸易。而民国时期的穷山沟延安以及被赶尽追杀, 被国民党 "宁可错杀一千不可放过一个"的中国共产党员们躲在了延安这个穷地方, 为了生存和外界是否做了"毒品贸易”有那么重要吗! 而整个民国时期从政府官商, 军阀财团, 白道黑道以及外国商人等都在做着"毒品贸易”有些人为何避而不谈! 而偏偏要追杀延安的中国共产党!

但是更加重要的是中国共产党在建立新中国执政后用了几年时间在全中国几亿人中全部消灭了一切毒品种植, 交易和吸食的惊天事迹, 有些人怎么假装视而不见或是再来说谎造谣污蔑真正的中国共产党!

1839年6月3日至25日,林则徐在虎门当众销毁了英美烟贩交出的鸦片237万斤。后来联合国将虎门硝烟结束的第二天定为了国际禁毒日。

鸦片问题是关系到中华民族生死存亡的问题,民国时代鸦片问题的严重性,比林则徐在世时犹有过之。

在林则徐逝世以后,鸦片问题十分严重,不仅红土、清膏(均是鸦片)源源输入,而且国产烟土(也是鸦片的别名)充斥市场。毒品泛滥的主要原因是帝国主义国家暗中贩毒。

帝国主义利用在中国的租界特权和内河航行特权,将制毒、贩毒的机关布满中国。上海是他们公开推销鸦片的主要基地。

英国怡和洋行,垄断上海鸦片贸易达30年之久。销售范围包括长江流域各区,销售总量,共计约100万箱(每箱1000 两)。其后,沙逊洋行和哈同洋行,亦相继成为英国在上海销售鸦片的主要据点。

沙逊、哈同等洋行销售的,都是印土(印度鸦片),一般分两种。一种叫“大土”,潮州人称“公班”,每颗重3磅,用烟叶包裹,黄黑色,形状像足球。质地较软,主要供贵族、官僚吸用。民国初年,每两价格高达光洋3—4元。另一种叫“小土”,潮州人称“加尔加答”(加尔各答的讹音。因产于印度加尔各答故得名)。每颗重1磅,黄黑色,质地较大土坚硬,质量亦稍次。价钱最高时每两2元。

英国在上海独占鸦片市场,引起其他帝国主义国家的垂涎和妒嫉。美、法、日等国联合抗议,并在报刊上揭发英国在上海租界公开贩卖鸦片,还告到国际禁毒会。英国不得不在上海英租界宣布禁烟。土行、烟馆随即将招牌全部收起,门口站岗保护的印度巡捕也撤走了,巡捕房还不时派出巡捕,进行突击搜查。似乎禁烟是认真的,成效是显著的。其实这些都是在演戏,为了掩人耳目和宣传的需要。烟馆招牌收起,营业照旧,站岗巡捕撤去,便衣巡捕代之。巡捕的突击搜查,事先都曾“知会”。

对英国在上海公开贩卖鸦片提出强烈抗议的美、法、日等国,其实也是穷凶极恶的贩毒者。日本看准机会,从伊朗运来大批波斯鸦片。这种鸦片用红纸包裹,呈长方形,称为“红土”。每块重1磅,价格低于印土,但毒性比印土大,吸了会便血。红土因为毒性大在上海竞争不过印土,日本帝国主义者便大幅度降低红土价格,印土“公班”每两售三四元,红土仅售三四角。日本人还到内地开辟市场,东北全部、华北一部的鸦片贸易,都被日本人垄断。大连是他们贩卖鸦片的大本营。长江流域各省也是日本推销鸦片的范围。印土终于竞争不过红土,逐渐进入衰落阶段。

见到英、日在中国贩卖鸦片攫取了巨额钱财,法国的一些毒贩也红了眼,便以安南(越南)为基地,将鸦片转运至广州湾(湛江市)、香港、澳门、上海等地。

在中国的鸦片市场上,美国的毒贩是后来者。它却利用科技优势,来跟把持中国鸦片市场的英、法、日帝国主义角逐。美国的贩毒制造和贩卖毒性更大、获利更多的吗啡和海洛英等毒品。吗啡是鸦片中的主要生物碱,鸦片中约含吗啡10%。海洛英是吗啡的衍生物。这两种毒品,便于吸用,为烟民们、尤其是上层烟民所喜好。美国的贩毒者就是用它们打破了英、法、日对中国鸦片市场的垄断,并且“后来居上”。

日本帝国主义从美国制造吗啡、海洛英得到启发,用吗啡加糖精,制成“红丸”,推销于东北各地。大连是红丸制造中心,后运进上海,销售到长江流域。抗战时期,日伪占领区的红丸泛滥成灾。

在民国时代,中国毒品泛滥,几乎有不可收拾之势,中国民族深受其害。直到新中国成立之后,中国共产党领导人民,在短短的几年内,禁绝了毒品,彻底打赢了禁毒战争,创造了人间奇迹。

中华民国时期全中国从大小城市到边陲小镇到处都有毒品市场, 鸦片交易占贸易额的2/3左右!

云南这个人口仅一千多的小城镇里,开设烟馆的有八家、熬卖熟烟的有两家。抗日战争之前和中华人民共和国成立前夕,鸦片公开上市交易,每逢赶街天,摆摊做鸦片生意者在二十家以上,市场上的鸦片交易占整个商业贸易额的三分之二左右,一两鸦片值银元十元。”

早在新石器时代,在小亚细亚及地中海东部山区就发现了野生罂粟,青铜时代后期(约公元前1500年)传入埃及,公元初传入印度,六、七世纪传入中国。早期,人们把罂粟视为一种治疗疾病的药品,只进行少量的种植与生产。作为一种药品,它被历代名医日益认识并逐渐推广,但在具有医疗使用价值的同时,它也具有一定的麻醉、积蓄毒素乃至造成依赖的作用。

让我们重温一下史籍关于鸦片的记载:“鸦片由罂粟之汁液提炼制成,原来产于小亚细亚一带、印度等地。17、18世纪时,葡萄牙人和荷兰人把鸦片从土耳其运到中国,数量不多。1757年英国占领印度鸦片产地孟加拉以后,输入中国的鸦片逐渐增加……1838年至1839年,由印度孟加拉输往中国的鸦片就达14642箱……”

大量鸦片输入中国,1821年至1840年,中国白银外流有一亿两以上,每年平均流出白银500万两,相当于清朝政府每年总收入的10%。鸦片摧残了人们的精神和体质,造成社会生产力的萎缩,严重地阻碍了国民经济的正常发展。马克思一针见血地指出:“非法的鸦片贸易年年靠摧残人命和败坏道德来充实英国国库……”

鸿胜寺卿黄爵滋在1838年6月2日的《严塞漏厄以培国本折》中说道:“以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧,日复一日,年复一年,臣不知伊于胡底”。

著名的禁烟大臣林则徐也忧心忡忡地说过:“是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充响之银。”他们的担心不幸成为了现实,腐朽的清王朝屈服于西方殖民者的炮舰外交,一次次地在屈辱的不平等条约上签字,驱使中国人民走入苦难的深渊。

到了民国时代,虽然也明文规定并煞有介事般地禁烟,但收效甚微。一是政权腐败,导致许多机构形同虚设;二是地区经济不发达,缺医少药又加上愚昧,精神无聊,因而把鸦片当成寻求精神解脱、刺激麻痹神经的一种生活方式。我们可以从云南几本县志的记载中找到类似的例证:

《江城哈尼族彝族自治县志》第185页中说到:“中华人民共和国建立前,江城种植罂粟从未间断过,但鸦片的主要来源是通过走私,从越南、老挝输入,大量运销内地。有关资料表明,30年代和40年代初期,法国殖民主义者在越南、老挝发动农民种植鸦片,并设立经营鸦片的公司,发动收买中国边境奸商,成群结伙,聚集枪支,武装护送,大量贩运鸦片入境。走私最盛时期,每年取道江城输入鸦片约5万两以上。历任县长和军警头目多以缉获烟土而大发其财。在官吏、军警、土豪、商人、农民等各阶层中,吸食鸦片者甚为普遍。江城勋烈街过去是有名的烟资市场。县城的十多家大小商店几乎都以做鸦片买卖为主。据民国三十三年一月的统计,这个人口仅一千多的小城镇里,开设烟馆的有八家、熬卖熟烟的有两家。抗日战争之前和中华人民共和国成立前夕,鸦片公开上市交易,每逢赶街天,摆摊做鸦片生意者在二十家以上,市场上的鸦片交易占整个商业贸易额的三分之二左右,一两鸦片值银元十元。”

这样的记载还远不止江城一地,位于云贵交界处的富源县与大理州的巍山县,也都有有关鸦片的类似记录:“民国的县、乡长借销售戒烟膏而赚钱,而此烟膏根本不能戒断大烟痛。有权势者以吸食烟毒为荣,一杆大烟价值二千多银元。”

富源县志载:“富源县种植鸦片,贩卖毒品历史悠久,广大群众深受其害。民国时期,当局虽有禁止,实为明禁暗不禁,种植、贩卖活动较为突出,且大部分毒品均握在官吏、地霸手中。中华人民共和国建立后,1950年中央人民政府政务院颁布《关于严禁鸦片烟毒的通令》,云南省人民政府发布禁烟的指示。富源县坚决贯彻执行。从当年七月开始开展禁烟禁毒工作……经过这三次集中查禁和经常性工作,烟毒活动基本上得到禁止。'文化大革命'期间,由于社会主义法制遭到破坏,少数人的吸毒、贩毒活动有所抬头,民间私种罂粟现象,在极个别边远结合部山区时有发生。粉碎'四人帮',结束文化大革命后,由于国外毒品渗透,贩毒活动又死灰复燃。”

容易被忽视或遗忘的是西方殖民主义列强也在其他国家播撒罂粟种子,利用“西南丝绸之路”向中国西南边疆乃至广大的内地推销毒品,使得“祸水北流”。他们的目的当然不是为了扩大东南亚等国与中国密切的经济文化交流,而是要在牟取暴利的同时,摧残中国人民的体质和意志。

英国自1852年第二次攻占缅甸后,就诱迫缅甸人民大规模种植罂粟,并把种植(罂粟)的技术和加工(鸦片)、吸食方法传入缅甸。缅甸东北部的掸邦、克钦邦和克耶邦,由于其优越的自然环境,一跃而成为罂粟(鸦片)生产的基地。19世纪末到20世纪初,英国殖民者就这样主宰了缅甸的毒品生产、加工与贩运销售,建立了中南半岛上的第一个“鸦片三国”。此后的大麻、古柯与麻黄等毒品作物也在缅甸生长、繁殖,加工成各种毒品贩销。很快,也波及到了老挝一侧,南塔、波乔(原名会晒)这两个省的苗、瑶、拉祜及哈尼等山地民族也引种罂粟,将它的提取物(即鸦片)作为包医百病的灵丹妙药。

1893年法国入侵并占领老挝后,大规模的种植与贸易才开始兴起。法国殖民者是紧跟英国之后传播毒种的第二个元凶。它在吞并老挝之后,很快就把老挝北部(北纬18°以上地区)作为基地,派遣专家和技术人员到南塔、川扩、丰沙里、桑怒以及琅勃拉等省的山民聚居区传授技术、发放罂粟种子;从“金三角”地区迁徙而来的苗、瑶等族山民也带去大量罂粟种子和耕作技术,这样,老挝就成为继缅甸之后出现的第二个毒品生产国,无论是种植面积还是产量,都居第二位。

英国殖民者勾结上司头人,既收取当地居民鸦片生产与销售费,又收取外来商人的经营税与保护税。法国殖民者则更有过之,不但有按株数征收的株税,还有按出售数量征收的销售税、手续费(规定烟农必须向法国设于各地的收购站出售)。据统计,法国在老挝实行的税目高达100多种,在第一次与第二次世界大战期间,法国掠夺印度支那的财富,一半以上都来自鸦片贸易。

泰国北部山区也是“金三角”的一部分,清莱与清迈两省就在范围之内。这里的毒种也是由英国殖民者传播与发展起来的。在这里最先进行收购与贩销毒品的也是英国商人。1955年前,泰国的毒品贩销、罂粟种植与鸦片生产都是合法的,由于边界地区山民不受国界约束,加上国民党残部与邻近各国贩毒集团的活动,泰北地区毒品的种植和加工,出现繁荣景象。50-6O年代鸦片最高年产量曾达到180吨,位居东南亚第三。7O年代起,在联合国的资助下组建了国际肃毒组织,泰国政府也实施了大规模的缉毒行动,还实施了毒品作物的控制和改植计划。泰国已成为“全球扫毒战略试点国家”与“国际肃毒运动的主要对象国”之一。

1954年法国势力撤出老挝后,美国新殖民者填补了空缺,在军事援助顾问团与中央情报局的直接插手下,收买苗族武装团伙,建立“特种部队”,装备先进的武器与直升飞机,用于毒品贩运。还纵容王国政府军队进行毒品收购、贩运、加工与销售活动。在老挝、越南的部分美国军人也变成了毒品的吸食者与走私犯。可以看出:无论是老殖民者还是新殖民者,无一不是传播、扩散毒种的“毒贩子”。

毒品肆虐全球,在全世界范围内泛滥,已经成为各国最严重的社会问题。沙特《中东报》刊登的一篇文章说:“贩毒和吸毒问题是世界性的瘟疫,没有哪一个国家能够逃脱。”

中国是世界上禁毒最坚决的国家之一,在新中国成立之前,吸毒者约为200O万,以当时人口总数为5亿计,平均每25个人当中就有一个是瘾君子。解放后由于中国共产党和新中国人民政府的重视,全国人民的共同努力,只用了短短几年的时间就在全国范围内禁绝了毒品的犯罪活动,1958年成为举世闻名的“无毒国”。可是,自从改革开放后,沉渣泛起,目前,海洛因仍是中国消费的主流毒品,全国现有海洛因吸食人员70万,占吸毒人员总数的78.3%。其中,35岁以下青少年、农民和无业闲散人员分别占69.3%、30%和51.7%。滥用海洛因等传统毒品人数趋于稳定,连续三年基本保持在70万左右。但滥用新型毒品问题正呈不断扩大蔓延之势。辽宁、吉林、黑龙江吸食新型毒品人数已超过传统毒品人数,歌舞娱乐场所已成为新型毒品蔓延的温床。滥用新型毒品种类增多,冰毒、摇头丸、氯胺酮及安钠咖、三唑仑等在部分地区均形成了一定规模的消费市场。

根据有关专家的估算,如果按每个吸毒者年消耗量12O克(即日吸量为O.3克)计算,全国年毒品消耗量可能已突破百吨大关,而且其中的大部分是精制毒品海洛因。以最保守的价格来估算,瘾君子每年消费高达千亿元以上,更不用说由于贩毒吸毒所引发的各种犯罪案件所造成的经济损失与对社会所造成的严重危害及影响。

有粗略的统计数字表明:全世界的“瘾君子”共约600O万人(包括隐性吸毒人员在内则在2亿人以上),其中至少有500万人注射毒品。毒品的影响力几乎无处不在,它渗透到政治、经济、军事、外交、人民生活等社会各个领域和阶层,已成为影响世界各国健康发展的一个毒瘤。

民国时期禁毒但收效甚微。蒋介石上台后,初期尽管宣布过禁止毒品,还颁布了《禁烟法》,但由于政府腐败无能,难以拒绝毒品贸易带来的巨大财税收入,相关立法多不能有效执行。民国禁毒,虽声势浩大,结果却是劳民伤财,收效甚微。

1987年6月,联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议,并将虎门销烟完成的翌日6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视。

说起中国历史上的禁毒,最广为人知的自然是林则徐的虎门销烟。1839年6月3日,广东虎门,钦差大臣林则徐指挥数百名役夫抬起一筐筐收缴的鸦片,轰的一声倒入两个生石灰池,不一会儿,池里就咕嘟咕嘟冒出水泡,许久,又渐渐归于沉寂。站在销烟池边、心满意足观看这一幕的林老先生并不知道,他这一倒,不仅改变了自己的人生轨迹和大清王朝的命运,也将“禁烟”一词写进了日后的中国历史和世界史,时不时画下重重几笔。

明朝时期, 崇祯、皇太极先后发文禁烟。今天我们只知道禁鸦片是“禁毒”,殊不知,在古代中国人眼中,烟草和鸦片一样,都叫“烟”,都算毒品。若这样论,中国的禁毒大业,早在林则徐之前就开始了。

明代,烟草经由吕宋(今菲律宾)、越南、朝鲜三条路线传入中国,最初被当作草药而流行于军队中。很快,这种“烟瘾”就由军中蔓延到民间。至明末,烟草已经在民间被大范围吸食,相关的种植、贩卖产业也发达起来。当时人们已经认识到吃烟的危害,社会上还流传一种说法,说永乐以下的明代皇帝,都是“燕王”的后代,京城又是“燕京”,“烟”字谐音“燕”,“吃烟”就是“吃燕”,有吃掉燕王之后、攻破燕京之义,坊间甚至传唱“天下兵起,遍地皆烟”的童谣,这不能不引起明朝统治者的恐惧。因此,崇祯皇帝两度发布“红头文件”,要求国民戒烟,禁止官员在衙门等官府机构内吸烟,私藏或出售烟草都有可能被处死。这是中国历史上第一次正式提出禁烟。不幸的是,崇祯禁烟的效果并不明显,很快,大明王朝就寿终正寝了,似乎是“明亡于烟”谶言的应验。既然“烟”战胜了“明”,禁烟自然也就不了了之。

明末内地的“烟瘾”也传播到了明朝的对头——满洲境内,八旗子弟纷纷效仿明人吸烟,“瘾君子”遍布军营内外。这样的势头让满洲的领导者皇太极着了急。就在崇祯皇帝首次下令禁烟的同一年,后金户部也发布了禁烟告示,明文规定不许栽种、买卖、吃食烟草,违者重罚。在告示颁布的两个月内,后金政府尚能严格执行。据记载,当时刑部审理的涉烟案件达60余起,被处罚的有数百人,短时间内起到了一定效果。然而,同崇祯禁烟一样,皇太极的禁令最终也抵挡不住民众吸烟的热情,不久,后金朝廷就主动撤销禁烟令,允许民众自种自吸,只要不去朝鲜购买即可。

满清入关, 林则徐发明“禁烟丸”,力谏道光禁烟。满清入关后,又有几位皇帝发布过禁烟令,可惜都是雷声大雨点小,烟草在中国大地上屡禁不绝。清中期以后,它的升级2.0版本——鸦片开始在中国泛滥。这个玩意儿自打打入中国市场后,立马就取代了烟草的地位,因为它又叫“鸦片烟”、“大烟”,甚至抢了“烟”一词的冠名权。在这之后,所谓“禁烟”、“烟瘾”、“烟贩”、“烟民”之“烟”,很多时候都直接指鸦片了。这种新型的“烟”像瘟疫一样,迅速在中国各地蔓延,迫使清政府不得不重视这一问题。

说到这儿,就绕不开刚才提到的林则徐老先生。他可是中国禁鸦片的先驱,虎门壮举人尽皆知。其实,林则徐禁鸦片烟的努力,早在虎门销烟之前就付诸实践了。他在湖广总督任上,曾雷厉风行地推行过一些措施,设立禁烟局,没收鸦片和烟具,还发明了“禁烟丸”,并拿出自己的俸禄用以配制,强迫吸食鸦片者服用。这些措施在短期内收到了一定效果,据说当时有老年妇女在路旁叩谢,称其丈夫久患烟瘾,健康恶化,在服了禁烟丸后断绝鸦片,身体逐渐恢复。

当时,朝廷内部对鸦片烟害有“禁”、“弛”两种意见,道光皇帝对该听谁的一直犹豫不决。在地方禁烟初见成效、并得到人民拥护的林则徐见此,毅然上书,痛陈鸦片祸害,要求朝廷下令严禁,还根据自己的经验,向道光上呈了四道戒烟方,都是用常见中草药如当归、黄柏、川贝、南瓜花等就可以配制的,据说十分实用。这封奏章言辞恳切,历数鸦片给社会带来的灾难,说若听任此毒,“数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银”。或许是这句话戳中了道光的痛点,他拿起御笔,怀着沉痛的心情和坚毅的决心,在林则徐的奏章上画了一个红圈,并任命其为钦差大臣,前往广东主持禁烟。随后,就有了众所周知的虎门销烟。

遗憾的是,林则徐的禁毒成果很快就随着鸦片战争清廷的战败烟消云散。《南京条约》签订后,清政府对西方列强一步步妥协,鸦片继续源源不断地输入中国,比之于战争前,鸦片吸食现象有过之而无不及。许多有识之士也纷纷就此问题提出自己的主张,如著名的洋务派大臣左宗棠、李鸿章分别提出加重对鸦片征税、广种罂粟以抵制进口鸦片;中国第一位外交官郭嵩焘受英国启发,建议用疏导的方法,先教化士绅再派士绅劝谕民众戒毒;大思想家、翻译家严复则要求设立戒鸦片烟会帮助戒毒,并在报上刊登戒烟歌文,使民众认识吸食鸦片的危害。但无奈朝廷迫于外国压力,不敢采取强硬手段,这些禁毒努力大多半途而废,没有一个人能够成功挽救神州大地上越来越多人滑向毒品深渊的命运。

太平天国, 洪秀全亲作“禁烟歌”。

清代中后期,禁鸦片的话题隔三差五就会被提出来,从皇帝到各级官员,也一直在不断思考,试图解决日益严重的毒品问题。然而这些努力,似乎从来没有起过作用,相反,鸦片之毒却日甚一日,禁毒工作陷入了愈禁愈烈的怪圈。与之形成鲜明对比的是,偏居东南一隅的太平天国,它的禁毒却收效卓著,一度使江浙地区成为烟雾缭绕的中华大地上的一片“无毒区”。

早在太平天国运动爆发之前,领导人洪秀全就在家乡编作《原道救世歌》,并积极推广传唱,其中就有“他若自驱陷阱者,炼食洋烟最癫狂,如今多少英雄汉,多被烟枪自打伤”的歌词。他还作打油诗,劝人们勿染鸦片:“烟枪即铳枪,自打自受伤。多少英雄汉,弹死在高床。”起义后,为保证军队的纪律和战斗力,洪秀全颁布了许多文件,严禁太平军吸食鸦片,违者斩杀无赦,贩卖者和知情不报者与之同罪。定都天京(今南京)后,太平军对天京境内的民众一一审查,看到面色不佳者就要询问其是否抽鸦片,还要检查手指,手指发黄者都会被隔离关押,观察他们是否有鸦片上瘾的症状。最后确定吸食鸦片的人,必须强制戒毒,一个月后犯者戴枷三个星期,两个月后仍犯者戴枷七个星期,三个月后还不改的直接处死。当时,丞相陈桂堂的部下检举他吸食鸦片,洪秀全查实之后,毫不犹豫将丞相处以极刑,以儆效尤。此外,太平军还四处设置关卡,仔细搜查过往货物,若被查出烟具,无论大小,都重加谴责。严厉的禁毒政策令当时在此地区的所有烟民和从事鸦片种植、贩卖的人都闻风丧胆。

不仅靠严刑峻法营造禁毒氛围,太平天国还十分注重宣传教育工作。据时人笔记记载,太平军所到之处,均在全体军民中劝吸鸦片者禁烟,“先以妻子衣食为喻,继以精神血气父母遗体为喻,长篇累牍,苦口婆心”。这些努力一度使鸦片在太平天国统治区内几乎禁绝。尽管鸦片的价格一跌再跌,仍没有人来购买。1862年,宁波一位外国商人在写给香港银行的信中抱怨道,过去两周一箱鸦片都没有卖出去,生意快要做不下去了。

可惜的是,太平天国禁毒斗争的胜利果实并没有维持多久。一些奸诈的鸦片商为了维持利润,往往会雇佣一些有经验、熟悉线路的经纪人,躲开太平军的关卡,在各地暗中进行鸦片贸易。到了后期,太平天国内乱频发,再加上战争频仍,政权不保,更无暇顾及鸦片问题,甚至有的领导人和军队将领都开始吸食鸦片。等到清军攻破天京、太平天国政权覆亡后,江浙地区的禁毒胜果也自然而然付诸东流,鸦片又重新在这片土地上肆虐风行。

清朝末年, 袁世凯促成《中英禁烟协议》。

清朝末年,为挽救统治危机,朝廷掀起一场规模浩大的社会改良运动,鸦片问题作为很久以来整个社会难以根治的痼疾,自然也是这场改革的关注重点。同之前数次禁毒截然不同的是,这场轰轰烈烈的清末禁毒不再仅仅是中国自己单打独斗,它得到了国际社会的支持。

西方国家最初纵容鸦片大规模流入中国,是出于扭转贸易逆差的目的。因此,彼时的西方列强是不会允许中国政府禁毒成功的。但这种靠毒害他国人民赚钱的行为,也一直受到良知人士的谴责。尤其是英美传教士,他们认为鸦片贸易是对弘扬主的恩惠这一伟大事业的玷污,一直致力于宣传禁鸦片烟。19世纪末以来,这种反对的声音日益强大。1890年,在上海召开的传教士大会宣告成立“外国传教士禁烟联合会”,号召全世界传教士祈祷终结罪恶的鸦片贸易。1891年,传教士创办的《教务杂志》收集了有关鸦片在中国流毒的资料与图片,将它们发回国内,引起西方社会对中国鸦片贸易的极度反感。在这些宣传带来的强大舆论压力下,1906年,反对鸦片贸易的自由党终于在英国议会选举中获胜,并很快通过议案,要求英国政府迅速采取措施,终止不光彩的鸦片贸易。

第二年,中英达成《中英禁烟协议》,规定从1908年开始,逐年递减出口中国的鸦片数量,十年后减为零。虽然已经有议会的指示,但由于鸦片贸易带来的丰厚利润,英国政府实际上非常舍不得丢掉这块肥肉,故谈判过程十分艰难。而这场斡旋的“功臣”,竟然是在历史上名声一直不大好的袁世凯。他派多位人士出马游说,经过持续不断的努力,终于迫使英国政府让步。后来,在禁烟协议之外,英国总领事还表示愿意限期关闭英国政府开办的烟馆,并禁止在租界内建立新烟馆,以帮助中国禁绝鸦片。

在资本主义老大哥英国的带动下,其他国家也纷纷响应,声援中国禁毒。奥地利租界工作人员向烟民发放禁烟药丸,并开办诊所,为因戒烟而染病的人义务治疗。美国发起召开由美、英、日、德、俄、意等西方列强和中国共同参与的国际鸦片会议和万国禁烟大会,为中国禁烟工作营造有利的国际氛围。

然而,青山遮不住,毕竟东流去。同清政府的其他“新政”一样,此时的禁毒运动在给中国社会带来暗夜中的一丝光明之后,又迅速归于沉寂。社会上的鸦片问题还没来得及得到改善,清王朝就走到了历史的终点。

民国“新生活”, 蒋介石宣称“二年禁毒,六年禁烟”。

清朝覆亡后,清政府推行的禁毒政策随即丧失了权威性,得之不易的些许禁毒成果很快也打了水漂。民国初年,虽然政府也在继续提倡戒吸毒品,但接踵而来的军阀混战,各个政权光顾着打仗了,哪还有工夫禁毒。蒋介石上台后,初期尽管宣布过禁止毒品,还颁布了《禁烟法》,但由于政府腐败无能忙于内战,难以拒绝毒品贸易带来的巨大财税收入,相关立法多不能有效执行。民国禁毒,虽声势浩大,结果却是劳民伤财,收效甚微。

这时的烟民,早已脱离了只吸食鸦片的“初级阶段”,吗啡、大麻、海洛因等毒品源源不断地进入中国,换来一具具越来越苍白瘦削的躯壳。历经百余年的毒害,普通民众对鸦片等毒品日益痛恨,南京国民政府的“寓禁于征”政策,又肥了不法商人的腰包,引起民众的不满,社会上要求严厉禁毒的呼声因而越发强烈。1934年,蒋介石在内外交困之际,发起“新生活”运动,宣称要做到“二年禁毒,六年禁烟”。

之前的禁烟禁毒,大多是自上而下的政策推行,百姓往往并不感冒。这场“新生活”运动却不同,从一开始就伴随着如火如荼的民间宣传和运动。各省纷纷成立禁烟会,设立“禁烟日”,各地的报纸、杂志、广播也轮番刊登、播出禁烟禁毒的文章和广告。汽车、火车、轮船上还常常悬挂禁毒标语,比如“吸食烈性毒品的人,赶快自动戒绝,免除死刑!”“吸食烈性毒品的人,给政府捉到了一律枪毙!”等等,当时的人们也能写出这么雷人的话,想想也是醉了呢。许多市民自发上街游行,到广场演出禁毒话剧。上海的禁烟宣传队为了引起注意,还专门在晚上提灯“扫街”,宣传吸食毒品的危害。当时日本的侵略魔爪已伸向中华大地,不少人在宣传中把日本侵华和民族危难归结为烟毒泛滥,“烟毒一日不解决,国家必一日不可救药”等慷慨激昂的口号响彻全国。

这场大张旗鼓、兴师动众的禁烟禁毒运动,最初确实取得了可观的成绩,社会面貌也为之焕然一新。但全面抗战爆发后,日本在占领区推行毒化政策,毒品流害再次卷土重来。直到新中国成立后,鸦片这个大毒瘤方得以扫除,过去一百多年遍地是吸毒“骷髅”的现象才终于成为历史。

民国时期有关鸦片的情况, 上个世纪30年代,日本人也参与中国的鸦片生意以及其他合法生意。1932年,日本宪兵在上海开设了第一家妓院。在整个长江流域,这个曾经是英国独占鳌头的地方,日本企业家控制了棉纺厂、钢铁厂、铁路、造纸厂、电厂和银行。日本的汽动船把沿江的港口和中国内陆地区连接起来,而且随时可把这些港口变为军港,这使得法国人感到紧张,他们决定加强对法租界的控制,要求杜月笙把毒品生意迁出去。杜月笙又一次显示了其才能。他与国民政府达成了一个不同寻常的书面上的协议,麻醉品由国民政府独家控制。但这只是一个托词,杜月笙仍然全面控制着毒品交易,只是现在他是与蒋介石而不再与法国分享毒品利润,国民政府还向其颁发了“营业执照”,这使得国民党能够假装自己正在进行大力打击鸦片的运动,那些未经“授权”的毒品交易——实际上是杜月笙的竞争对手,受到了镇压。缉毒局把大量没收的鸦片交给青帮,用来提炼海洛因和吗啡,毒品交易的利润通过农民银行支付给蒋介石,农民银行为杜月笙所有(被戏称为“鸦片农民银行”),蒋介石用这笔钱的一部分提高他的军队现代化水平,这使得日本很生气。

日本开始通过大量走私进口毒品来破坏国民党的鸦片垄断。从满洲来的大量廉价毒品是使中国人丧失意志的最好方法。它们包括带有海洛因的香烟和销量巨大的海洛因片剂,这些片剂在劳工中很受欢迎。这使得国民党和青帮感到不安,日本在满洲以前所未有的规模种植鸦片,同时还从伊朗用船进口鸦片。这些鸦片在天津和台湾的日本工厂里被加工成吗啡和海洛因。根据美国缉毒局的资料,日本宪兵、黑社会和财阀相互勾结,使他们在中国的毒品交易利润最大化。大部分毒品都是从台湾走私进入大陆的,他们用机动船把鸦片、吗啡、海洛因运到中国大陆的日本租界,储藏在三井和其他大公司的仓库里。如同其他商品一样,日本人享有治外法权。因此,这些设备和雇员不会受到中国警察和司法的干预。朝鲜是另一个日 本加工毒品的地点。汉城一家由日本军队管理的工厂,1938至1939年间,生产了2600公斤海洛因。当时日本在满洲、朝鲜、台湾以及在中国内地各个城市的日本租界里拥有数百家这样的工厂,如汉口,有3家这样的工厂日夜不停地生产海洛因。在太平洋战争的高峰期,有1000多家日本公司生产并销售毒品,包括可卡因和安非他明。天津的日本租界成了东亚最大的毒品销售中心。日本一直隐瞒其毒品销售,直到1934年,鸦片顾问委员会在日内瓦召开会议时,才听到美国代表团指责日本操纵着世界上最大的毒品贸易。

日本销售的毒品很便宜,与其他毒品的差价很大,以至在20世纪30年代一个时期,蒋介石命令他手下人员从日本人那里购买毒品,加价后,在完全由国民党控制的地区销售这些毒品。因此,具有讽刺意味的是,到1936年,蒋介石成了世界上最大的毒品购买者,而且是从他死敌日本人那里购买的。上海市警察局的一名巡官评论说,政治之争落到“中国和日本对中国毒品交易的控制权的竞争上”。对日本来说,在军事进攻前,这是削弱中国抵抗力最简单的方法。

桂系要角黄绍弘说,几十年军阀混战,要说哪一场战争背后没有鸦片的,那是不可能的。

先说最纯洁的护国战争吧。那蔡锷本人的政治理想的纯洁性是不用质疑的,因为他患当时不治的肺结核晚期,还不在北京养病,溜出来玩命,当然不是为了私利。但是护国战争经济上的意义就是为打通质量最好的云南鸦片(云烟)向广西和四川的出口渠道壁垒。不但护国军的军饷是鸦片,军官携带大量鸦片,还有无数鸦片商人带货随军,挑夫比士兵不少。整个一个鸦片的洪流!

护国战争的结果,滇军携带大量鸦片进入川、桂,而且之后云烟进入这两省的进口税降低,价格猛跌,两省烟民欢呼确跃:民国万岁!滇军声势大镇。但是后来两地人民觉醒,自己开始种植经营鸦片,滇军在中国近代史就无声息了。四川的鸦片因为被武汉方面收取很高的入口税,所以川省势力不彰。再说广西,滇军携大量鸦片决心打通广西、广东入海口。在广西和李白决战,相持中,桂系粮饷断绝,面临崩溃。可滇军一些军官和商人等不及战争结果,买通桂军下级军官偷渡,被白崇禧截获,立即向全军宣布:获得敌人大量鸦片,军饷无忧。“望鸦片止渴”的桂军大胜。从此桂系势力大张,一直控制广州鸦片出海口。活跃于中国政坛。

鸦片生产国产化以后,虽然清廷十八行省罂粟花到处盛开,处处都生产鸦片,但是还是有两大鸦片主要生产地区,即云贵川为主的西南地区和陕甘为主的西北地区。这两大地区的鸦片质量较高,深受瘾君子的欢迎;产量较高,除满足本省区吸食外,还大量运销外地。

从大的方面来看,当时国内鸦片烟毒长途贩运主要有三条路线:一是西北鸦片(甘肃、宁夏、山西、陕西)东运,在华北、京津一带大量销售;二是西南地区鸦片(云贵川)经长江顺流而下,汇总于武汉、上海,分销于华中、华东各地;三是云贵川的鸦片,经湖南,进入华中地区。1927 年国民党建立政府后,“四川刘湘、杨森,贵州尤国林、王家烈,湖南鲁涤平、何键等大批贩毒, 一船烟毒装下长江,一船枪械带回上去。还有甘肃、宁夏的马福祥、马鸿逵,新疆的盛世才等,经常有大批烟土东运”(萧觉天:《蒋介石禁烟的内幕》,载《近代中国烟毒写真》)。可以说,鸦片生产国产化以前,烟毒的运输路线是由东南沿海进入中国,再转运至中部、西部和北部,蔓延至全国各地;鸦片生产国产化以后,除了鸦片遍地种植、生产以外,形成了自西北、西南的烟毒贩运路线。

1933年蒋介石设立禁烟督察外,实行所谓“两年禁毒,六年禁烟”的计划,但到了下面便成了官卖官营。规定只许鸦片公运,不许私运;公运鸦片(即特货)都由蒋介石武汉军事委员会行营发给印花、由督察处粘贴,对运输路线作了具体规定:

(一)川货运鄂,大部分集中于四川万县,经宜昌以达汉口,过去通常以四川省办事处派员押运所发联运单,及在万县开船时所发电报为凭。偶尔有少数由宣汉、 开县、南坝场等处,经核桃园、竹山、房县以达老河口。以后各特商(即鸦片贩子)在宣汉、开县等处采办特货,应饬向四川办事处申请派员押运,并仿照川、鄂联 运办法填发运单。川货公运入鄂路线只以宜昌、老河口两处为限。

(二)滇货在滇集中于昆明市,一路由昭通经重庆转鄂,一路由贵阳经洪江转鄂。又 黔货集中于安顺、贵阳两处,一路由赤水经重庆转鄂,一路由下司经洪江转鄂。滇黔货经湘转鄂者,在湘按鄂湘统征分拨办法纳税,运汉再行补足统税;又经川转鄂者,除已纳川税外,入鄂按照统税税率缴纳。又滇货经由百色转衡川一线,予以取消。以后滇、黔货一律由川之重庆运宜昌转汉,及湘之洪江转汉为公运路线。

(三)陕甘西货产于甘肃者,集中于兰州、平凉,产生陕西省集中于西安、潼关。此项西货,北出晋绥,南出豫鄂皖,以前运输路线漫无限制,以后自陕甘联运,实行以潼关为汇萃征税地区,以兰州至西安的公路及西安至潼关的铁路为公运路线,并由陕甘两省禁烟机关派员押运。

(四)西峡口设有收税机关,征收本产货特税。该处地界陕、豫、鄂三省边区,素多私贩,一由川之宣汉、开县,南坝场等产地经万源、大竹河入陕之安康、商 州、商南以运西峡口,一由川之宣汉等产地东行入鄂,经鄂之王家河(竹溪)、羊尾山(郧西)以转西峡口(萧觉天:《蒋介石禁烟的内幕》,载《近代中国烟毒写真》)。

蒋介石的四大银行之一农民银行,其主要业务就是收取鸦片税。

农民银行大规模从事鸦片贩卖活动。早在1932年10月,蒋介石为搜括资金,提出“寓禁于征”,指令两湖的禁烟机构改组为军事委员会禁烟督察处,专征烟税,将所得税收,统统以“特税”科目存入农民银行,由蒋介石随意支取。此后,蒋介石进一步指使农民银行直接进行鸦片买卖,办理豫、鄂、皖、赣、闽、湘、苏、浙、陕、 甘10省的鸦片生意,并将经营特货买卖所获盈余全部归入该行纯益。

这就是民国时期当时的历史现状。这就是清末鸦片从海外传入中国后,中国不但有大量人吸食,西北、西南和东北也广泛地种植。与此同时,鸦片相当于“硬通货”充当军饷。

民国时期的延安能置身度外吗! 在中国共产党领导下的《延安特区》为了生存, 对于"鸦片生意"的是与否己经不重要了, 重要的是除了"鸦片生意”外, 《延安特区》有别于民国其他地区的是===这是1940年2月1日,毛主席在民国时期的延安建立的《延安特区》后向全中国人民乃至全世界人民自豪地宣称:

在这里: 一、没有贪官污吏,二、没有土豪劣绅,三、没有赌博,四、没有娼妓,五、没有小老婆,六、没有叫化子,七、没有结党营私之徒,八、没有萎靡不振之气,九、没有人吃摩擦饭,十、没有人发国难财。

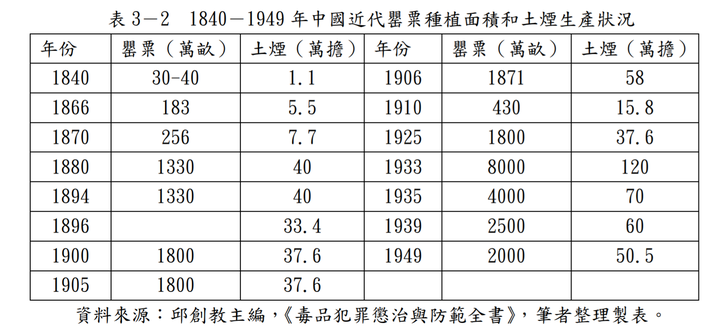

下表為歷年毒品輸入數量以及自產數量,貌似民國時期的數量較清朝多。