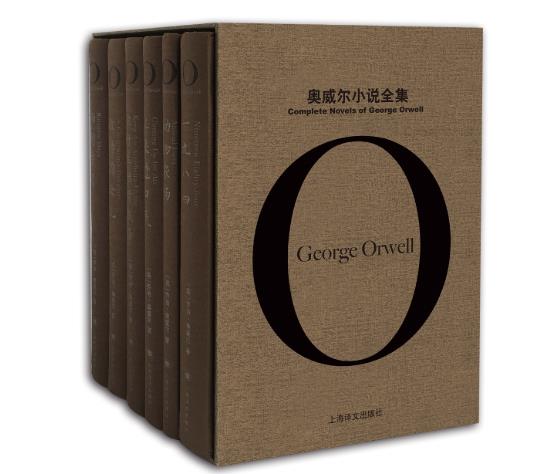

一直以来,乔治·奥威尔全集一直没有被完整翻译成中文版。近期,上海译文出版社出版了全新的《奥威尔作品全集》,由中国定居加拿大的译者陈超以一己之力译介完成,不仅收录了纪实作品和小说全集,还收录了奥威尔的杂文全集、书评全集和战时文集,大量作品被首次译介进来。而译者陈超,也为了完成《奥威尔作品全集》的翻译,不仅生活拮据,甚至还到工业园仓库做搬运工。个中滋味,都在译者自述之中。下文是译者陈超撰写的自述《我为何翻译奥威尔》,由上海译文出版社授权刊发。

翻译《奥威尔作品全集》始于 2009 年吉隆坡。闲逛旧书摊是我在不得已出外办事或处理业务的时候一个小小的快乐的补偿。在某间不知名的小书局里居然有一个小角落用于摆放“企鹅现代经典丛书”系列,我的目光不期然地落在一本颇有分量的白色书脊的读物上,书名是:The Complete Novels of George Orwell(《乔治·奥威尔小说全集》)。封面是一幅反映英国遭受轰炸的画面,中间是一道占据了三分之一面积殷红如血的横条,覆盖了画面重要的英国米字旗,或许是彰显战争的残酷,或奥威尔创作这六部小说付出的心血。封底是一幅奥威尔的相片,正在低头微笑沉思,左手轻轻地拈着一根香烟。

英国广播电台公司(BBC)总部大楼外的乔治·奥威尔雕像。

全书收录了乔治·奥威尔的六部小说,印张清晰紧凑,书中没有任何插图或将读者的注意力稍作转移的设计,只有密密麻麻的文字,将奥威尔的小说作品以最纯粹的形式呈现给读者。在翻阅它的时候,一个古怪的念头在我的心里萌发并在不断重复:“翻译它。”“翻译它。”“翻译它。”这个声音曾经在我开始第一部正式出版的译作《歌唱的种子》前出现过,但这一回,这个声音特别强,我隐约感觉到,它将在未来一段相当漫长的时间里继续回响,却不知会长达七年之久。那是 2009 年,我正值而立之年。

比起之前购买的篇幅最多为三五百页口袋本装祯的英文读物,这本《乔治·奥威尔小说全集》是当时我书架上份量最厚实的英文书籍。32 开本 1186 页的篇幅让我心中“理性算计”的一面觉得把它翻译出来是根本毫无成功把握的疯狂之举,虽然当时我已经有过翻译近 50 万字小说的经历。不过,奥威尔的小说全集竟然只有六部,在当时着实令我惊讶。

在此之前,我只在上大学的时候读过奥威尔的《动物农场》与《一九八四》中译本,对这位能将二十世纪政治思考举重若轻地写成或诙谐风趣或阴沉冷峻两种截然不同风格作品的小说家深感佩服,但它们和《战争与和平》、《罪与罚》、《百年孤独》等名著一样,直至 2009 年之前,深刻地影响我的世界观和行事法则,却并未真正进入我的灵魂的最深处。

买到《乔治·奥威尔小说全集》之后的一个月里,“翻译它”这个声音仍一直在耳边回响。白色书脊在书架上显得那么扎眼,似乎就是它在发话,在提醒我叮嘱我,要去做一件令人生无憾的事情。于是,在第一个月里,我重读了《动物农场》和《一九八四》,那是一种仿佛与老朋友重逢的感觉,曾经阅读过的中译本的剧情与感悟,与原版的英文在一一验证碰撞,在脑海中隐约形成属于我自己的译本。

我做的第二件事情,是查阅奥威尔的生平简介,并奠定了七年翻译之路的信仰。奥威尔一生的事迹与行动深深地打动了我:放弃大英帝国印度皇家警察的体制内身份,忠于自己成为作家的理想,为英国社会主义事业鼓与呼,毅然投身西班牙内战并在前线身负重伤,出于拳拳的爱国情怀在二战英国面临最深重危机的时刻以 BBC 广播员和国民自卫队成员的身份为国效命,并以杰出的文学创作成就与深邃思想被誉为“一代人的冷峻良知”。

在我的心目中,他还是那张《乔治·奥威尔小说全集》封底的形象,但在他的身后,他的履历犹如旧式黑白电影在徐徐播放,从伊顿公学到缅甸的丛林,从巴黎铁塔和伦敦大笨钟到西班牙加泰罗尼亚的战场,他就像一位亲切的挚友,又像一位历经磨练考验诱惑危难却又保有赤子之心的国际社会主义阵线的前辈,在等候着一位来自中国的后学,将他的智慧与经验通过翻译这座桥梁向汉语世界的读者传播。

我翻译的第一部奥威尔的作品,并不是它的小说,而是更早之前我在吉隆坡买到的另一本英文原版奥威尔纪实作品《通往威根码头之路》。

《通往威根码头之路》,乔治·奥威尔 著

我一直认为这个版本的封面设计最具有震撼力。一个鸭舌帽的年迈矿工,脸上蒙着煤灰,目光炯炯地正视着读者,拷问着我们:你是否知道,正是他们挥汗如雨的劳动,才使得上等人能过上优裕的生活,我们所有人体面的生活,都建立在矿工们在地底下的辛苦劳动之上。奥威尔对英国矿工及底层百姓的真挚人道主义关怀历历体现于传神逼真的地底矿井工作条件、恶劣凄惨的住房紧缺、毫无价值而又危险的“抢煤渣”风俗。从《通往威根码头之路》开始,我以原书复印或将全书撕为零碎书页的方式,逐字逐行逐页地开始了《奥威尔作品全集》的翻译。

2010 年 9 月,我与妻子移民加拿大,定居多伦多,开始了新的生活。而这段新生活,给予我翻译出《奥威尔作品全集》的时间与环境条件。

我在多伦多的第一份工作,是在一座私立高中担任雅思英文考试的兼职讲师。这份工作对我的要求是每天授课四个小时,外加周六监督模拟考和阅卷。因此,我每天有半天的自由支配时间,而我则偷偷地窃取这些闲暇时间,几乎全部用于翻译。“窃取”是恰如其分的表达,因为作为新移民,我本应更努力积极地寻找一份全职工作。但我和太太登陆加拿大两个月后,她回中国继续工作(在登陆前我们的商讨结果是:我会留在多伦多观察机会和尽快实现职业的顺利过渡,而作为退路,她先回中国,继续为原公司服务八个月,至合同期满,并视八个月后我的经历与体会确定我们是否在加拿大定居)。

《让叶兰继续飘扬》,Harcourt, Brace and Company, 1956 版本

在独自蜗居于一户合租房屋的八个月里,我的生活,就好像《让叶兰继续飘扬》里的失意诗人戈登·康斯托克的生活,我很清楚当前处境对自己的要求是奋发上进,在金钱当道的世界里,找到一份正经体面的工作,而不是每天工作区区四个小时,全无职业保障的兼职。我参加了一个社区帮助新移民的讲座,与一帮年龄相仿但经历绝然迥异的新移民一起,每周固定上课,接受如何寻找求职信息,如何增加面试机会和被公司接纳的技能培训,但我一门子心思放在了翻译上,以每天 3、5 页英文原文化成中文初稿、二稿、三稿乃至定稿的缓慢进度,艰难而快乐地在自己选定的道路上前进。作为生活的调剂,我选择了翻译其它作品让自己换换脑筋,其中,网球运动员纳达尔的自传《拉法,我的故事》成为我与上海译文出版社结缘的敲门砖。

《拉法:纳达尔自传》,[西] 拉斐尔·纳达尔 约翰·卡林 著,陈超 赵伟佳 译,上海译文 2013 年 9 月出版

2012 年 1 月,我成为无业人士,陷入了移民加拿大的第一个危机。由于在转为全职教师的条件磋商上存在分歧,我离开了那所高中,这段经历带给我的是:第一份工作经历、一套属于自己的雅思备课教材、银行卡上近乎停滞不前的存款数字、以及九部奥威尔作品接近 80% 的完成度及没有出版希望的前景。但翻译奥威尔的过程带给我无尽的快乐与感悟,我感觉自己在通过潜游丈量和测绘一座神圣的冰山,让读者了解到奥威尔的文学与思想成就绝不仅仅只是备受追捧的《动物农场》与《一九八四》,要真正领会他的思想精髓和精神嬗变的历程,需要全面地了解考察他的所有作品,而这个任务,奇怪地并且带有宿命意义地落在了我的肩上。

从 1 月到 3 月,失业在家的我继续固执而任性地进行《奥威尔作品全集》的翻译工作。不过,有一段有趣的小插曲,值得一说。在《巴黎伦敦落魄记》里,奥威尔曾写过他曾试过应聘搬运工,但没有成功。在等候工作机会的时候,一位职业中介大妈曾给我介绍了一份搬运工作,出于增加人生体验和向奥威尔致敬的心情,我欣然接受了。

这份工作的地点位于一座工业园里的仓库,老板不详,监工是一位印巴裔的老头儿,货品是从中国进口的各式文具和礼品,每个箱子的重量从 10 KG 到 30 KG,体积从单手可以捧一个到两人合抱一个不等,最麻烦的就是需要整理不同高度货架上的大小不一的箱子,以便最大程度地利用空间。我的搭档们有另外两个中国人,一位是会功夫的老伯,另一位是自称在中国任教英语系副高职称的大叔,以及三位印巴籍的小哥,纯朴友善,而且都有一身似乎使不完的气力。这段经历让我觉得在精神世界上与奥威尔贴近了许多,也深深体会到社会底层体力劳动者的艰辛。

每天我们 8:30 到岗,一直做到下午 4:00,劳动强度在那三位印巴籍小伙子的衬托下无从隐瞒,我只能鼓足干劲,力争不会在冗长而有序的流程中拖后腿。但几位同事都体谅我第一次做体力活的笨拙和迟钝,指导我如何使劲和省力的窍门,主动和我更换位置以照顾我力尽的身体部位,饶是如此,每到下午,总是我第一个无奈地喊出“休息一下好吗?”。完成那间货运公司三天的装卸量后,我的双腿和腰部感觉到前所未有的酸痛,心里很害怕会再接到那间职业介绍所的电话,给我分配下一轮次的任务,幸运的是,工头应该留意到我的表现,并反映到职介所,我一直没有收到电话,而我也没有勇气再去联系那位大妈。

《巴黎伦敦落魄记》,乔治·奥威尔 著

不过,天无绝人之路,货仓搬运这份零工结束不久,我便得到了在多伦多另外一间私校担任春假为期两周的雅思兼职教师的工作,然后在四月份与该校签约,定于同年八月的新学年开始全职工作。而这份工作,让我在加拿大安身立命直至如今。在加拿大的六年间,我从来没有想过将自己的双语技能去从事或许更具有经济价值的商业翻译或语言培训或教育招生等业务,对于家人,我抱有愧疚,但我无法也不愿摆脱翻译出奥威尔全集的执念。使命感?命运的召唤?归宿?无论那种魂牵梦萦的感觉在不同的语境下是以什么样的名字出现,我感觉我的前半生,我所接受的教育、经历和体验,都是为了做出这套书而服务。

2012 年 6 月 19 日,我的生日前夕,我终于鼓足勇气,向上海译文出版社的冯涛老师(他是《纳达尔自传》的责编)与版权室的周敏老师投稿奥威尔十部作品(小说六部、纪实文学三部与杂文集一部)。当时我的想法是在 2013 年奥威尔诞辰 110 周年之际将这套作品呈现给中文世界的读者。但在第二天,即我生日的当天,我收到了冯涛老师的答复,大意是《一九八四》与《动物农场》上海译文社作为权威译本的出品方,不会考虑另换译本。

《奥威尔小说全集》(《缅甸岁月》 、《牧师的女儿》 、《让叶兰继续飘扬》 、《上来透口气》 、《动物农场》、《一九八四》),上海译文出版社2018年8月版

应该说,这个答复在我的意料之中,毕竟,我只是懵懂地闯入翻译出版世界里一个不起眼的小人物。我当时的反应既不失望也并不感到惋惜。三年的翻译历程让我有幸陪伴奥威尔走完他所创作的杂文之外的主要作品,仿佛穿越了时空,见证了他在缅甸的浪荡与苦恼,在英国矿区探访民居和深入矿井,在西班牙枪林弹雨下悠然自得地朝敌军阵地喊口号和与敌军争分夺秒抢挖土豆,在颠簸的救护车中辗转几所战地医院最后才从几乎足以致命的封喉一枪中死里逃生,以及他如何目睹极权主义对历史真相的封杀与迫害,成为坚贞的反极权主义斗士。

那三年半里,我放弃了从前的娱乐:电影、游戏、消遣式的阅读等,但我得到了与精神导师同行的人间至乐。那天晚上,我默默地作出了决定:一、再给自己一个机会,以作品的质量去打动译文社冯涛老师;二、即使最终未能出版,奥威尔全集的工作仍将继续,在网络时代,或许以独立译者的身份,与广大网友分享译作,会是这套作品的最终归宿。

《奥威尔纪实作品全集》(《通往威根码头之路》、《巴黎伦敦落魄记》、《向加泰罗尼亚致敬》),上海译文出版社2017年6月版

2012 年七月份,我再与冯涛老师联系,恳请译文社能再次全面考察译文质量和出版《奥威尔作品全集》的可能性。在此我要向冯涛老师表示感谢与敬意。作为编策译作品等身并翻译出《辛德勒名单》、《欲望号街车》、《与火同行》等经典作品的资深翻译家,从与我合作的第一部作品《纳达尔自传》开始,他就亲切敦厚地予以指导和支持,基于对前辈译者如董乐山先生、荣如德先生的尊重和对奥威尔的推崇,他谨慎地作出不轻易推新译本的决断,但在全面考察我的译本后,毅然决然地承担起促成《文集》出版的社内协调工作。而且《奥威尔作品全集》中具有开拓性意义的重点内容——《杂文集》(分四部六册),就是由冯涛老师的指点和策划下促成的。

《奥威尔杂文全集》,上海译文出版社2019年3月版。本书收集了迄今所能搜集到的所有奥威尔一生中所创作的政论随笔,囊括了多个脍炙人口的奥威尔名篇,以八十万字的篇幅,呈现奥威尔杂文的全貌。

从 2012 年 7 月与上译社达成合作意向,到 2016 年底篇幅逾 200 万字的杂文集全部交稿,翻译奥威尔的快乐,又足足延长了四年。多伦多的网购和资料查阅条件非常便利,为了尽可能全面地收录奥威尔正式出版的作品,通过各大购书网站、多伦多参考书图书馆、多伦多大学图书馆等渠道,以 Everyman’s Library(“人人丛书”)、The Complete Works of George Orwell by Peter Davison(由彼得·戴维森编辑的奥威尔全集)、BBC Archive(BBC 宗卷)等书目为底本,即将于 2018 年出版的《奥威尔散杂文全集》收录散文、杂文、随笔、专栏、书评等近千篇,从而完整还原奥威尔的另一个文学身份——“essayist”(杂文家或散文家),见证他如何鞭辟入里地剖析英国国民性,抨击喧嚣一时的各种伪社会主义理论,褒扬真诚朴实的文学观,以及倡导自由、人道、民主的社会主义基础价值的真诚呐喊。

从 2009 年至 2016 年,是我人生中最充实自在惬意的时光,我一直真切地感受到奥威尔就在微笑地看着我,鼓励我步入他所建构的将冰冷残酷惨淡的现实与经历了悲欢离合成败荣辱后依旧相信人性终将闪烁光芒的赤子之心相结合的世界。

在 2017 年盛夏的广州,我与专程前来和我会面的黄埔书院读者分享了作为草根译者在翻译历程中的心得与体会,一位读者以“信达雅”这个被奉为译界圭皋的准则,询问我对自己所译的《奥威尔文集》质量的认可。作为没有任何师承或门学渊源的半路出家的译者,这七年来我一直希望自己能做到奥威尔在所有作品中努力呈现的深刻动人的一面:那就是真诚。

我冒昧地将“信达雅”三字略不自信但又执于己见地修正为“信达真”,我希望将来这套《奥威尔作品全集》的读者能在我的引介下,体会到奥威尔一贯的真诚和不谀不阿直指人心的创作主旨。正如他在《我为何写作》一文中所说的:“只要我还活着,我将一如既往地坚持自己的文字风格,热爱大地的风景,热爱某些具体的事物,喜欢写一些没什么用途的文字。我不会压抑性格中这一面的我。我要做的,是将我根深蒂固的好恶倾向和这个时代强加在我们身上的公共事务融合为一体……”

唯其真诚,奥威尔的作品才能历经半个多世纪而不衰,放眼文坛,在反乌托邦文学领域缔造前无古人而暂不见来者的地位。如果这份真诚能通过我的译笔献给读者,这将是对我最大的褒奖与回报。

本文由上海译文出版社授权刊发。

作者:陈超

编辑:萧轶、覃旦思;校对:翟永军

来源:新京报