大海的水鸟

就是想飞。画说一生(十六、上战场,枪一响……)

标题是林彪说的,完整的语录是 “在需要牺牲的时候,要勇于牺牲包括牺牲自己在内。完蛋就完蛋,上战场,枪一响,老子今天就死在战场上了!”这句话后半截现在看来很有点“痞”,但是当时最受青年人青睐,多少人喊着这句话冲向武斗第一线。不少人就这样“死在战场上了”。我也是这样一个青年,死吓不住我。

六月份以后,全国的武斗,已经发展为全面内战。闹得最凶的地方当属新疆,我心里又活泛起来。新疆非常吸引我,一是因为那里也爆发了大规模的武斗。二是那里有维吾尔族,哈萨克族等民族,饶有异族风味,我从很小的时候就对新疆感到既神秘又浪漫。最重要的是姐姐海燕在那里,我要去看看她。

和每次出行一样,我在地质学院找到了新疆上访人的住处,很顺利地搞到了火车票。克阳也要和我一起去。

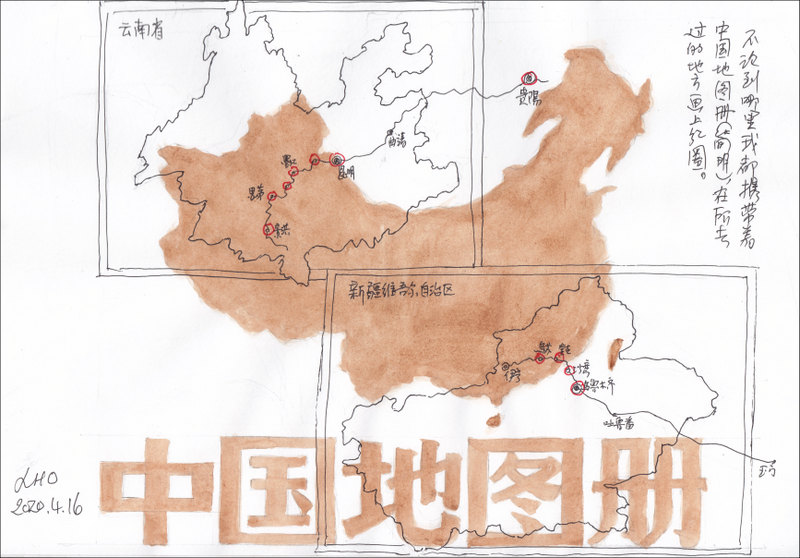

出行前,我装好了绿帆布挎包,每次串连它都跟随着我。里面有一两件衣服、一个假学生证、一些盖了章的空白介绍信、毛主席语录、扑克牌和串连地图册,还有我的日记本。

临走前发现挎包不见了,原来是妈妈藏起来了,她担心我的安危,坚决不让我去。我气得不得了,跟她大吵大闹,她就是不把挎包还给我。

没想到第二天爸爸把挎包拿来悄悄交给我,他说:“你们去吧,小心点,见到海燕把她带回来。”爸爸为什么支持我去新疆?就是为了海燕!全家人都在为她担心。

八月中旬,我们出发了。火车到乌鲁木齐需要开五天四夜。第四天的黄昏时分火车到了兰州,说前面夜间常有武装袭击,火车停开了,我们只好下了火车。

兰州也已经变成了壁垒森严的战场。我们和机械学院的两个学生在火车站附近找了一所学校,里面没有一个人,所有的教室门大敞,桌椅翻倒。灯泡和玻璃几乎都打碎了,墙上弹迹累累,焦痕斑斑,看来这里曾经发生过惨烈的战斗。

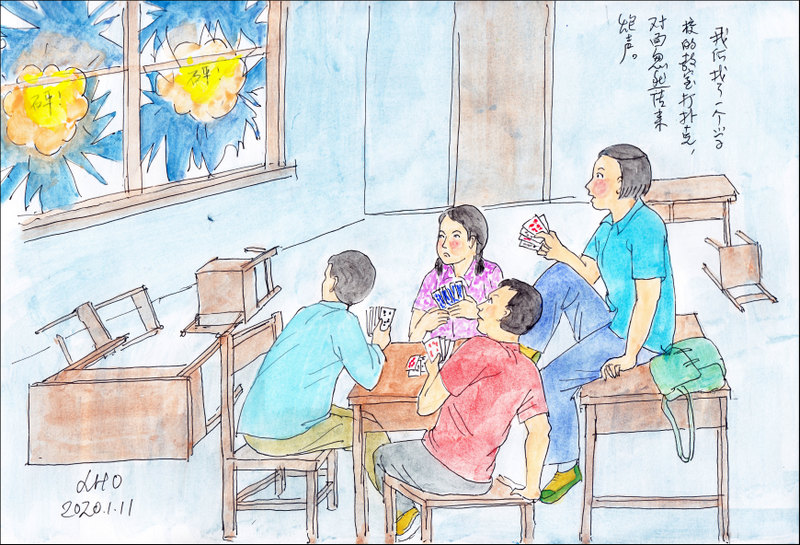

我们在二楼找到一间有电灯的教室,把桌椅拼凑了一下,四个人为打发无聊时光玩起扑克牌,准备就这么打一夜。

深夜,突然听见外面炮声隆隆,一声接一声,闪着红光,炮弹是朝我们这个方向打来的,震得玻璃哗哗响,楼板也在颤动。我跑到窗口张望,炮火是从对面的一个建筑物发射出来的,目标正对我们这一间亮着灯的教室。我们立即明白了,这个学校已被势力强大的一派控制着,他们赶跑了另一派,今晚见学校里又有灯光和动静,一定是以为另一派又跑回来在搞阴谋复辟活动,所以炮火猛击。

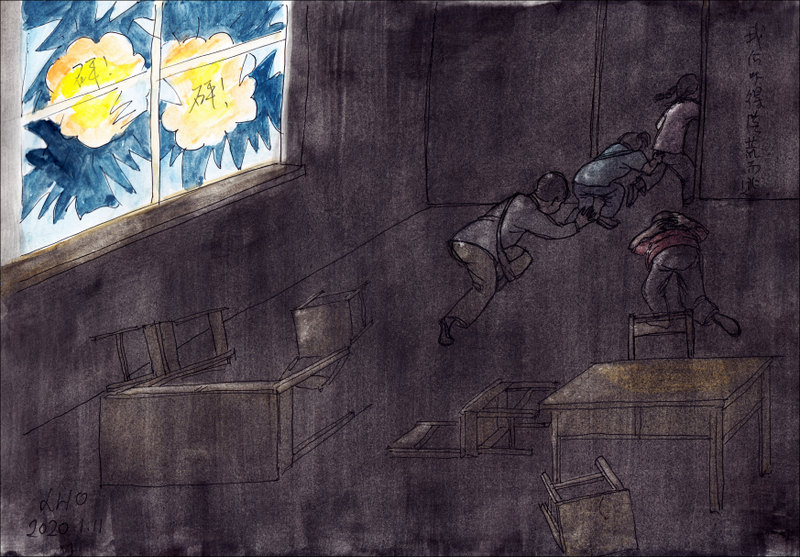

我们一刻也不敢再停留,立即关上灯,猫腰溜出教室溜出教室。

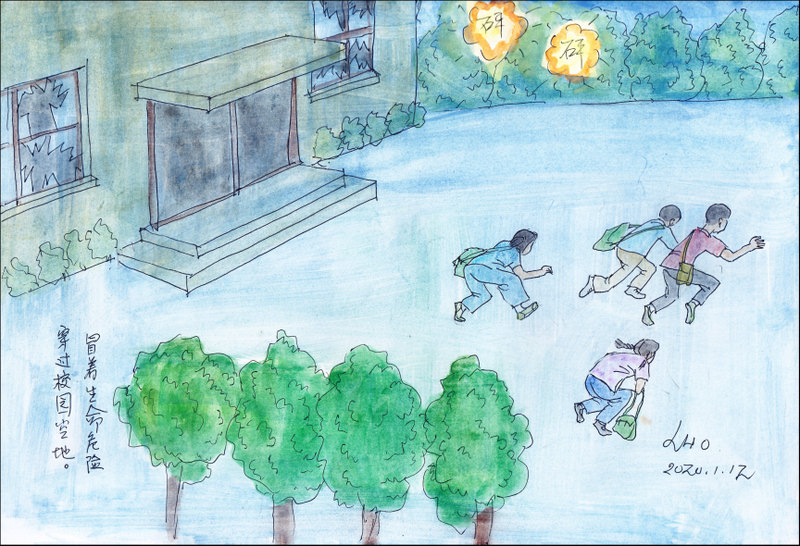

穿过空旷的学校的空场,只嫌院子太大,飞快地往火车站跑去。

因为经常扒火车,我们毫不费力地就钻进火车站台里,看见一辆挂着开往乌鲁木齐牌子的火车,就摸了上去,车上已经有很多人在睡觉,我们各自找了一个长椅躺下。

不知是几点钟,突然间一阵粗暴的吆喝声把我惊醒:“都是干什么的,不许动,谁动就捅了谁!”睁开眼,明晃晃的手电光在脸上晃动,照得眼睛睁不开。借着忽闪忽闪的手电光见一群粗大的汉子,头戴帽盔,手端长矛。他们的人继续吆喝:“起来!起来!都带走!”我听说过,被那些杀红了眼的人抓走,是连命也保不住的,难道真是要未曾出师先折戟?

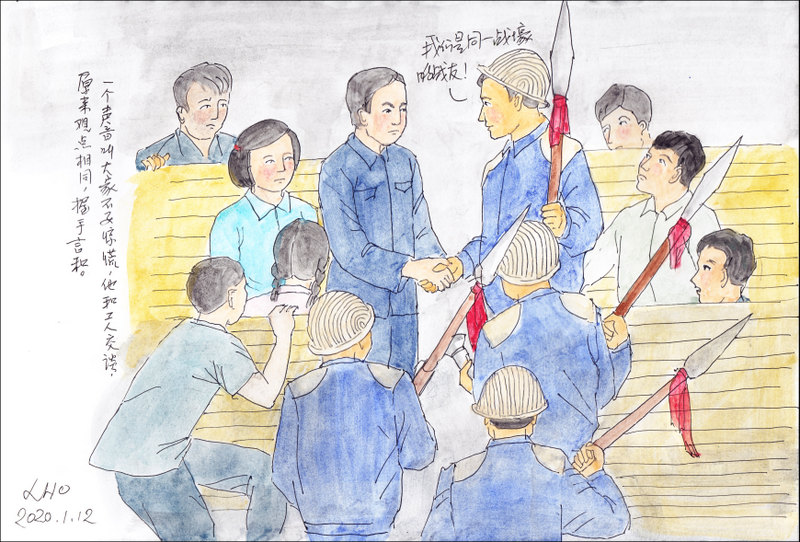

我和克阳吓得浑身哆嗦,正在上牙磕下牙地打颤,只听见有一个镇定的声音:“大家谁也不要走,谁也不要动。”那些武装汉子的头头被声音牵过去:“你们是干什么的?”那镇定的声音道:“我们是首都红卫兵司令部三司联络站的记者,我们受中央文革委托去新疆调查武斗事件。”汉子问:“你们支持哪一派?”“我们支持新疆革命造反派红二司。”

事情一下子发生了戏剧性的变化,为首的那个头头说:“我们是甘肃的造反派组织,我们和新疆红二司的观点是一致的,咱们是同一个战壕的战友。”说罢握手言和,下车之前表示还要替我们站岗放哨,为我们提供安全保障。

那个人的镇静给了我极为深刻的印象,第二天弄清了这帮人是中国科技大学的学生。夜间镇定退兵的是他们的老师,姓高,我知道跟着他这样的人一起是没错的。我们和他们一同上了去乌市的火车。

到达乌市已是黄昏时。一下火车一帮人马大概一百多人就到自治区革委会静坐示威。其中有科大的十多人,还有一些到新疆串联的散兵游勇,更多的是新疆红二司上京告状返回来的人。

新疆的两派是以打倒还是保护新疆自治区党委第一书记、军区第一政委、兵团第一政委王恩茂来划分的。当时的形势是新疆的“老保”在军区的支持下占着上风。已经过了下班的时间,大家索性就在院里过夜等待明天早晨。8月的新疆夜里特别冷。我们坐在大院的台阶上,抱着自己的膝盖尽量减少散热面积。大家使劲唱歌取暖,“下定决心不怕牺牲排除万难去争取胜利”,“我们是毛主席的红卫兵大风浪里炼红心”,“抬头望见北斗星低头想念毛泽东想念毛泽东”…… 一支又一支。

最后还是冷得受不了了,于是排成长队在大院里跑起圈来,嘴里高喊“打倒王恩茂!”“支持红二司!”一类的口号。就这么折腾了一夜,很是热闹,当时是觉得热血沸腾的。

第二天等军管会的人来上班,有人和他们交涉,大概是达成了一些协议,我们撤离了自治区委大院。

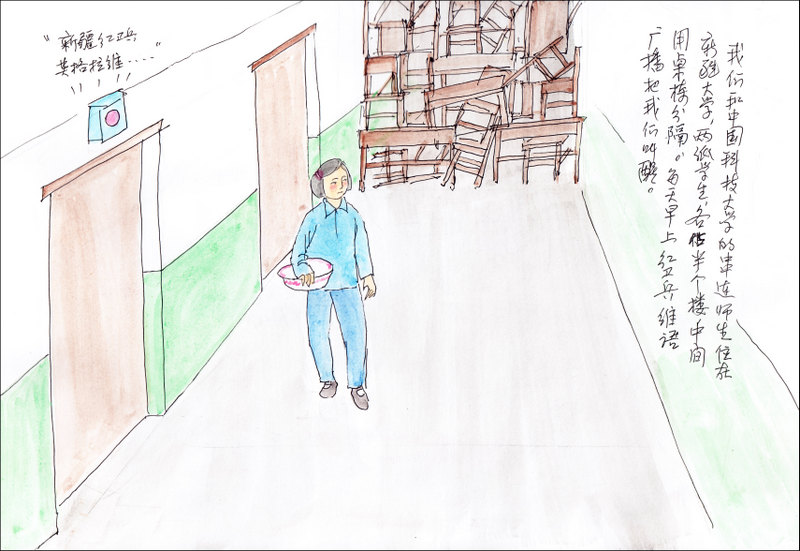

我们和科大的师生入驻新疆大学。新疆大学原是红二司的大本营,随着红二司在新疆的失势,学校基本处于人去楼空的状态。桌子和椅子堆砌在教学楼或宿舍楼楼道的中段,把楼分成两个部分,那也已经是两派斗争的遗迹。学校里只剩下为数不多的人坚守,每天早上学校的高音大喇叭就传出维语广播:“醒疆哄维兵英格拉维(新疆红卫兵广播)……”

不久新疆大学的造反派失守,我们搬到了外贸局。当时在中国绝大多数省份都是“老保”占优势的,“造反派”也被称为毛派,多是乌合之众,打倒一切,实在不得人心。造反派的失势实际上已经宣告了文革的失败。新疆的造反派也是一派失败主义情绪,躲躲藏藏。

三司驻新疆联络站给我们每人发了一个“首都红卫兵第三司令部住新疆记者”的证件。虽然就是薄薄的小纸片一张,但有三司的大印,非常有权威。我们的工作无非就是收集一些情报,刻印小报,散发传单。科大师生经常开会,分析形势,制定方针,我和克阳也被邀请参加,可是开会我是不敢发言的,除了有一腔革命热血,对整个形势稀里糊涂,那时怎么会想到文革整个就是一场愚民运动呢,糊涂是理所当然的事情。

别的不行,我自报奋勇写小报,刻蜡版(我的蜡版字刻得很好,是漂亮的仿宋体),印传单。一天碰到高老师,他与我打招呼,称我老刘。我问他为什么叫我老刘。他说因为你工作认真,我很敬重你。

乌市有一个大名鼎鼎的造反派头目姜安安,夺了新疆人民广播电台的大权。我和高老师去采访她,在广播电台里拐了好几个弯,进入黑洞洞的通道,才在一个小黑屋里找到了姜安安藏身之地。姜安安就是一个二十出头的小姑娘,长相很一般,可冲劲十足,说话声音沙哑,像个男孩子,很有魄力。这位名人对首都来的造反派非常热情,和我们大谈形势任务,这让我很自惭形秽。

空闲的时候我就上街转转,乌鲁木齐的街道拥挤喧闹,不时地看见一卡车一卡车的武装工人,飞驰而过,或者堵塞在某个小街小巷。车上架着机关枪,工人头戴柳条帽,手持长矛(他们叫苗子),雄赳赳气昂昂地呼喊着口号或唱着歌。一天,看见路中央一大摊血迹,旁边的人说,一个行人就是叫这样的大卡车撞死了。

马路边上,似乎是两个世界,市民照样过自己的日子。商业中心各族人来来往往,商店依然繁忙,烤馕的维族老汉坐在炉台上,勾身把面饼贴在炉壁里。大街上摆着货摊,水果摊上的果子随便尝,西瓜又凉又甜。葡萄干又大个又便宜。我和克阳还在饭铺吃了手抓羊肉饭,真的没有筷子,实实在在地用脏手抓,弄得一手油。

一天我去新疆工学院找我小学时的好朋友华,六十年代初,他们一家人被流放到新疆。还真的找到了。多少年没见面了,我们兴奋得大叫。我也见到了她的男朋友小韩,一个年轻英俊的小伙子,个子不高,戴着眼镜,文质彬彬的。1966年9月15日他代表西北红卫兵上了天安门城楼,给毛主席戴上红袖章。回疆后是红二司的头头。

当晚华留我住宿,她是新疆工学院红二司兵团的广播员,广播站设在图书馆,华也住在那里,床夹在两排书架中间,躺在床上看书左右逢源。她让我睡在她的床上,想要什么书拿走就是。我当然还是要看外国小说,抽出一本书《红字》看了一夜。我什么书也没拿走,革命第一,带上几本外国小说看是很不合时宜的。

还是这年的冬天,华突然出现在北京,她来北京要为爸爸洗清冤屈。我们见面时她说:“小韩被打死了”。不久以前他去抢枪,被对方射杀。华的表情非常平静,眼睛直直的,我发现她的精神出了问题,从此华一生靠药物维持清醒。

没事的时候我喜欢到街上观看。一天我走到火车站附近,见一大队刚从北京告状返回的红二司群众,有百十来人。这些人在北京时间呆久了,不知另一派已经绝对地控制了乌市局面,一下火车就不知死活地拉成长队开始了示威游行。一路高喊口号“打倒王恩茂!”“打倒保皇派!”有的人拿着棍棒匕首,有的人甚至敞开衣裳,亮出腰里别着的一圈手榴弹。我知道这是极端危险的,他们一定要出事,就在旁边跟着队伍看个究竟。

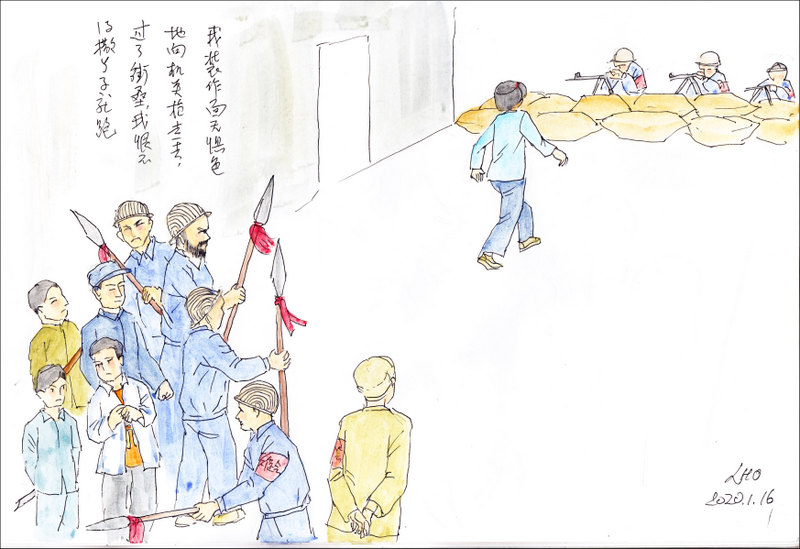

果然,队伍进入一条街道,街的前端已经被沙袋木架铁丝网等路障封住,就像巴黎的街垒战一样,沙袋上架着好几挺机关枪,沙袋后面卧着操机关枪的人。路障前站了一排人,头戴帽盔,手持长矛,腰间和胸上缠着皮带,气势汹汹地摆出了准备刺杀的姿势。游行队伍打头的人心有点虚,但还是迎了上去,嘴里仍然呼着口号。那一排横握钢矛的人(都是少数民族同志,而且绝大多数少数民族都是保王的,看来王恩茂在新疆的统治是很得人心的)紧逼过来,迫使队伍站住。

双方冲突一触即发。打头的红二司的人还是不明情势,破口大骂,持钢矛者火了,一帮人冲上前去对准为首的就要刺。我不知哪来的勇气,冲过去,挡在长矛和打头人中间,用手抓住一个长矛的尖端,使劲往回一顶,嘴里喊道“不许武斗!”持长矛的人没料到这一手,被顶得往后一个趔趄。

霎那间六七根长矛尖同时顶在了我的胸口。长矛紧紧地逼上,我没有显示一点恐慌,拿长矛的看我和那些人风格不一样,说话也不同,问:“你是干什么的?”我说:“我不跟你们说话,叫你们的头头来。”这么一端架子,更没人敢下手了。

一个汉人走过来,大概是头头。我掏出自己的“记者证”,用不卑不亢的口吻(实际上心里也虚)道:“我是首都红卫兵驻新疆记者,我会把这一切向中央文革汇报。你放我离开这里,否则后果自负。”

听我的口气这么大,那个汉人上下把我打量一番,仔细地看看我的证件,略一思考,把手一挥,矛子们离开了我的身体。他让我从旁边的一条小街出去,我想,走也要走得堂堂皇皇,就面无惧色大摇大摆地向前方,冲着路障和机关枪走去,其实我心里也是胆怯的,他们若在后面捅我一长矛,或在前面一扣扳机,我就完了,但是我知道此时我决不能表示怯弱。

整个队伍安静地注视着我走出街垒。一离开那条街,我简直要撒腿逃跑,还是压着自己,一步一步走远。那条街前后左右都被封锁,游行队伍全班人马都成了瓮中之鳖,后来被押到哪里,怎么处置我就不知道了,听说为首的几个被杀,其他的人被迫投降。

这是我在新疆经历的最惊险的一幕,现在回想起来,很愚蠢。那时有一条“林副主席”的语录十分流行:“完蛋就完蛋。上战场,枪一响。老子下定决心:今天就死在战场上了。”(这让我想起了两个词,老毛称赞的农民运动中的“痞子”,还有我们家乡话说泼皮汉的“光蛋”)文革中多少个年轻的生命在这句话的鼓动下,高颂着这条语录投身于狂暴、混战,死得毫无价值,然后发起混战的人轻描淡写地说“轻如鸿毛”。

不久我收到了爸爸的信:

“还是上月(八月)二十几号曾收到你们一封信,半个多月过去了,没有见你们来信,心中着实不安。中央近来又三令五申,叫外地串联的学生赶快回来,响应主席的战略部署,回本单位搞大批判,要相信地方的群众自己会闹革命,自己能够解放自己。你们应当响应中央的号召,赶快回来吧!现在天气越来越冷,你们带的衣服又少,病在外地怎么得了。

海燕来电,说要回来,可能已经在途中,我曾给她一电报,谓,‘父肺癌病危,速归。’ (唉,这么老实的爸爸都给逼到这个份上了)

你们千万不要到新疆的外县去串连,那里全是少数民族,言语不通,既无法调查,更无法做支援工作。……你们女孩子去他们中间特别不合适。

赶快回来吧,父母日夜挂念你们,寝食不安。回本校闹革命是符合中央精神的,是响应主席伟大战略部署的。要听毛主席的话。不听毛主席的话,即使牺牲了,也不会是重如泰山,望你们再三思之。 爸 一九六七年九月十二日”

但是我决定不找到海燕就不回去。那时真不懂事,自己有了孩子,才理解父母对我们多么操心。

克阳不久就回北京了。

一天新疆大学的朋友来找我,带着一个不速之客——姐姐海燕。一见到我海燕就放声大哭,说爸爸得了肺癌。我又惊又喜,告诉她这是假的,是人们糊弄领导的惯常手法。收到爸爸的电报,海燕不管不顾溜出了兵团回北京。

海燕穿着请维族人做的维式棉袄,很好看。她坚决拒绝穿兵团服。

正是晚间,我带她到食堂吃饭。那天正好伙食大改善,传说天山那边的羊因为大雪无处生存,牧民把羊赶下山来,两块钱一只大甩卖。食堂买了一些便宜的羊,熬了一大锅羊肉面汤,每人油汪汪的一大碗,里面好几大块羊肉,我吃了一两块,再也吃不下了,肉太肥,厚厚的一层膘。海燕忙说,你不吃给我。她把我的和她自己的肥羊肉都吃了,吃得满嘴流油,香得不得了。真不知道她受了多少苦,挨了多少饿。

不敢让海燕在新疆久留,当下我就帮她弄了一张火车票,送她回了北京。送走了海燕我还是不打算回家,继续留在新疆,我真是太年轻,不懂得父母为儿女操了多少心。

我决定下专区县。倒不是想去发动群众,而是我一直对“下边”极有兴趣,只有了解了下边的生活,才能对社会及人生以及文革有真正的了解(也是受我多次研读的《湖南农名运动考察报告》的影响)。我打算顺着乌伊公路往西调查沿线的区县,最终目标是伊宁。虽然海燕已经回京,但我仍然不打算改变路线。

一天的大清早,我登上了西去的大卡车,待上了车,发现只有高老师一个人在车上,我心里很不高兴,不愿因此惹来闲话,一路上尽量避免和他说话。

第一站是沙窝,我们住在一个汽车运输公司里,这里充满了恐慌的气氛。红二司派的人神色紧张地把我们关在屋子里,急促小声地向我们述说老保的势力有多猖狂,如何制造流血事件,他们的人被捉去后受到了什么样的折磨。

夜间他们安排我住在一个年轻女人家,是个新婚家庭,墙刷得雪白,被褥崭新。她的丈夫是运输司机,跑长途去了,一跑就是十天半个月。这女人是四川的农村人,年龄比我还小,还带着新娘子的鲜艳。看着甜蜜入睡的新娘,我想,一对小夫妻住在这样一间暖和干净的小屋里,是多么惬意的事,当丈夫跑长途归来,小别如新婚,这小屋里该充满多么浪漫的气息。我突然对这么无尽无休的漂泊产生厌倦,我想回北京了。

第二天早上见到高老师,他说这里的造反派太紧张胆小了,让他简直哭笑不得。昨天夜里他被带到一个地窝子里,大家蹲在那里大气不敢喘,就这样窝了半宿。深更半夜时又说有情况,摸黑偷偷转移到另一个什么地方,一晚简直没有睡觉。实际上什么事情都没有,自己吓唬自己,就像讲鬼故事,越讲越害怕。

高老师说,要革命首先就要有压倒一切的勇气,如果只看到对方的力量强大,自己先胆怯了,那么自己就已经首先把自己打败了。革命者必须是强者。我觉得此话说得很有道理有气魄,心里暗暗佩服了他几分,联想兰州火车站的夜晚,他确实是一个有魄力的人。

下一站是到奎屯的农七师,晚上参加了和造反派的座谈会,高老师讲全国文革形势。当晚住在女知青的宿舍,她们团团围住我,问长问短。这些女青年都是高中毕业后由于出身不好上不了大学从上海来支边的。她们见了大城市来的人热情之极,对我简直是羡慕和崇拜的样子。她们的屋子虽狭小,却十分干净整齐,墙上贴着一些小资味道又不过分的小装饰画,床头有饼干盒子,或玻璃瓶子装着各种上海小零食。

女青年的毛衣都是旧毛线结成,但是袖口领口是新毛线,罩上外衣,露出领口袖口,看上去穿的是一件新毛衣。毛衣的领口翻出花色雅致的衬衣领子,其实他们穿的是用带子连接在腋下的假领子。想到她们生活在边陲,劳动在大田,前景迷茫,还想尽办法展示自己的美丽,我心中为她们感到凄凉无望,想到海燕生活在同样的环境,更是难受。

离开农七师时,造反派送给我们一个装着毛泽东标准像的大镜框。我心里觉得抬着这么大一个镜框到处走很不方便,但是只有恭恭敬敬捧过来,随身带上。

再一天晚上我们到达乌苏,我们被带到一个小院子里,院子里有个架子,攀援着瓜类的植物,成了一个自然的凉棚。主人是一对母女,家中的男人常年在外面工作。

晚上女孩到同伴家睡觉,让我住在她的屋里,正房边上的一间独立小屋。房间里有一张单人床,旁边一张书桌。床头的墙上,竟然还有一个自制的简陋的书架,里面摆了一些不俗的书。想不到这个农村的女孩自己还有这般爱好。我浏览女孩的书籍,发现一个本子,翻开看看,是女孩的日记。完全出于好奇,想知道一个边远地区的县城女孩的生活和思想,我偷偷地阅读了她的日记。又一个没想到的是,她的日记与我当时充满革命口号和思想总结批判改造的日记截然不同,根本看不出是文革时代的人写的,日记中不断地诉说一个少女内心的矛盾和痛苦,朦朦胧胧,非常的小资情调。其中多次提到生活的无趣及对生命意义的追问,用当时的话说“思想意识不健康”。从日记中看,没有指向具体的事件,看不出是什么原因导致如此。我很惊异于在一个大革命的时代,一个青春女孩竟发出这样的呻吟。她的“真”使我看到了活生生的一个人,我突然觉得,这两年来我简直失去了自己。

第二天早上我注意地看了看这个女孩。十六七岁,面貌十二分地娟秀端庄,身材颀长,皮肤细白。她很有礼貌,但是淡淡的,冷冷的,眉宇间有一丝忧郁。她既没有都市女孩的娇和傲,又没有农家姑娘的俗和朴,气质很特殊。我们很快离开乌苏,没有时间多接触这个女孩,但她的形象及日记中所涉心声深深地留在我的记忆中,这么多年从不泯灭。最重要的是从此我的日记开始记录我内心真正的声音。

从乌苏往西的公路各关口被“老保”把持,二司的司机谁也不敢冒险闯关,再说到伊犁要办边境证,十分不易。我们只好打道回府。

乌苏只有到沙湾的车,我们在沙湾运输站的调度老索家等待去乌鲁木齐的汽车,老索请我把他的女儿也带到乌市串亲戚。女儿十四五岁,叫索新芳,很可爱。好不容易过来了一辆去乌市的车,只能带两个人,高老师让我们俩先走。我和小索高兴地上了车,坐在驾驶舱里。小索挨着司机,我靠窗坐。不久小索要和我换位子,换了座位,我才发现司机在打轮时,右臂有意无意在加大幅度,胳臂正好碰到我的胸口,怪不得小索要换位子。我也不好意思出声,有办法了,那不是有一个毛主席像框吗,我把它抱在胸前,你要碰就去碰毛老人家吧。

到了乌市下车,司机吭吭哧哧了一阵,有些不好意思地问我,能不能把那个装毛主席像的大镜框送给他。我正愁这玩意儿拿不好拿,放没地放呢,乐得顺水人情送给了他,他笑得简直开了花,一个劲地感谢。我心中也有些不解,我差点要把他归到流氓坏人那一类了,他怎么对领袖毛主席还是那么热爱呢?!

回到乌市已是晚间,科大的学生已经走光了。十月底了,我该回家了。我收拾了东西,以红卫兵记者站的名义在火车站直接搞到一张车票,没有收钱(一个月后,账单寄到师院附中的革委会,连海燕的车票共六十八元,我乖乖地付了钱,是我两个多月的工资),当天就坐火车返回北京。

在火车上,我旁边坐着一个四十岁左右模样白净的男人,不久他和我聊起天来。其实只是他聊,满肚子的牢骚,听口气像是一个工厂的技术干部。他讲生产如何遭到破坏,国家财产如何被人据为己有,人心如何江河日下,社会治安如何混乱,人们生活如何艰难……他一口气谈了几个小时,并非侃侃而谈,而是声音低沉的诉说,充满着忧国忧民的焦虑及对现实的迷惘。我没想到在这样的大时代还有人发出这样的哀鸣,心里不完全赞同,但还是安静地听着,因为他是那么忧虑和悲伤,他所说的那些话肯定不敢和他的同事朋友说,只能对一个陌路者发泄一下,而且对象还是一个二十岁的小姑娘。我听着,渐渐困了,一觉醒来,那人已经没有了,不知道深夜在哪一站下了车。但他的沉痛忧伤说话口气至今还在我耳边回响。

文革中为了方便学生串连出版了一本简明中国地图册,横开大16开本只有简单几种色彩,公路棕色,河流蓝色,铁路黑色。几乎人手一册。我每次出门必带,每经过一处便用红笔圈出。心满意足地看着地图上的红圈越来越多。

回到北京,科大赴疆的战友们常聚会。我邀请他们到我家,做了新疆羊肉抓饭、包羊肉饺子,虽然做不出地道的新疆味道,但还是吃得热热闹闹。我们还和他们以及从新疆带回来的女孩子一起游览北京各个风景区。

有一次我们一行人去香山游玩,在“鬼见愁”上大家合影。上来一个高个洋人,身穿中山装。他用半生不熟的中文跟我们说:“我是法国人,到中国来学习革命。”他很想和我们这些“红卫兵”照一张相片,我们欣然同意。其实只有一个人带着新疆红二司造反兵团的袖章。

照完后我就忘记了此事。几年后我竟从另外一个途径得到了这张照片。海燕的同学华卫民,法国人,在中国长大,常到我家玩。文革后她回了法国,有一次她在朋友家看相册,见到了我们在“鬼见愁”上的那张照片。她很惊奇地发现我也在照片上,说:“这不是海鸥吗,我认识她。”于是那个朋友,也就是在香山顶上的那个法国人,就请她把照片转交给我。几年以后华回中国,这张照片终于到了我的手里,这是我第一张彩色照片。世界上总有这么样的巧事。

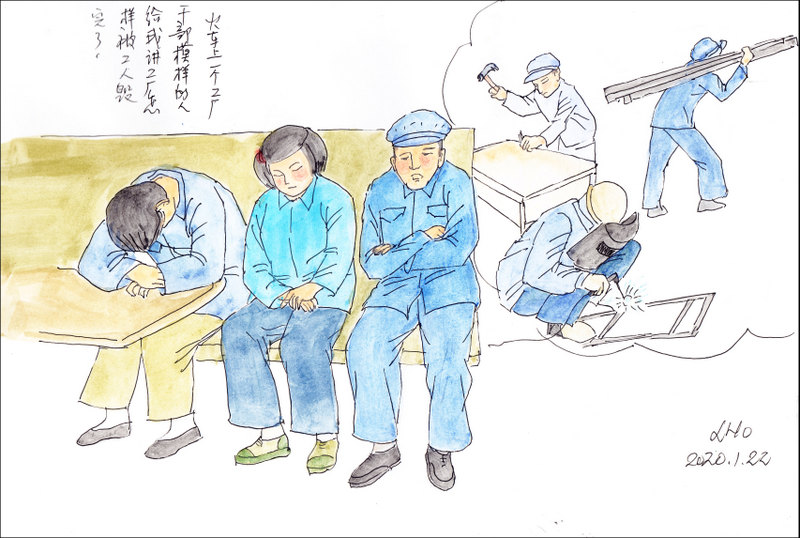

1968年全国的武斗更加激烈,形成大规模的内战。但是我没有机会再出去了,学校通知我们代培教师的正式分配方案即将公布。

您那会儿二十上下荷尔蒙正旺,又是男孩性格,革命激情,不怕死,还真没死,还大难不S,必有后福,现在不正写书画画,福气旺旺连绵。我们也跟着您读故事,看画儿,也顺便沾点儿福气啊。

本迷当时上小学,当年的景象仍然象昨天一样。自己都吃惊。那个“史无前例”的年代太难忘了。