泽文H

滌荡襟怀须是酒,优游情思莫如诗。

正文

我的母亲孙清芸

(八)管制分子的生活(3),重回成都

母亲在1962年春天被允许回到成都原居住地,结束了她两年多的农村放逐生活。我至今不知道是什么原因,使得成都市的决策者们决定对我母亲这样的五类分子开恩?是上面的指示?还是成都地区的额外雨露?也许,这和1962年年初在北京召开的七千人大会有点关联。七千人大会开后在全国引发出了一系列的反应,开始在不同的领域出现较为宽松的政治气氛,其中包括对知识分子的正面评价,给错误处理的党员、干部、群众平反,调整统战政策等[11]。也许,就在这个时候,宽松的新气象也使得我母亲得以沐浴“恩露”,被赦免回到她的原住地,得以和她的三个儿子重新团聚。我们非常高兴,妈妈又回到我们的身边了。

这个时候,持续了三年的大饥荒开始出现结束的迹象。成都市梁家巷的自由市场极为活跃,什么东西似乎都可以买到,餐馆也开始有东西供应,配给的东西也陆续在增加,包括伊拉克枣子,深黄色的“古巴糖”和白得发青的“加拿大面粉”。逢年过节,政府开始给老百姓配以各种各样的副食品,均需要票证购买。每逢这个时候,我家就上街一一排队购买,这个一两,那个二两,这个半斤,那个一斤,买完后,也是满载而回,那高兴劲,那过年的年味,似乎胜过现在。

母亲回到成都后,在市体育场的茶铺得到一份掺茶续水的工作。上世纪60年代,地处皇城坝的市体育场还有宽敞安静的氛围,沿着高高的看台外侧,土坡上遍植芙蓉树和高大的桉树,土坡下则是一条环绕整个运动场的宽阔土路,这是市民长跑的好地方。土路外侧多有空地,除了经常举行篮排球比赛的市体育馆外,还有乒乓球、网球、羽毛球、排球、篮球等的训练场地,其间的一块空地便是茶铺。茶铺占地颇广,沙土地上安放着十几张小桌子,在热闹的市中心区域,不失为一个休憩的好地方。母亲每天早出晚归,认真地干着她这辈子自从大学肄业后的第一份有固定工资的工作。我们有时候放学后,也跑去帮着母亲替茶客们掺茶。茶壶是铁壶,黑色,颇重,我们人小,得用两只手提着倒水。但是,这份工作并未持续太久,母亲就被黜退了。想想也是,在高喊阶级斗争的年月,地主分子怎能有领工资的固定工作?当时主管茶铺的是个面容颇严肃的中年女人,知道母亲的身份,对母亲态度生硬,时有训斥,以至于母亲生病时也不敢向她请假。

母亲改为在梓潼街的街道生产组做工。上世纪60年代初,自大跃进后,街道妇女们组织起来,办起了一些为当地工厂做来料加工的生产组。严格说来,街道生产组的人员构成比较复杂,除了家庭妇女外,还包括旧社会遗留下来的闲散人员和1957年划的右派分子,城市的无业贫民,劳教、劳改的释放人员等,也包括我母亲这样身份的人。他们无缘进入国营企业和公私合营的大集体企业,就大都被收罗到这些街道生产组来自食其力,干的多为费力,费时,报酬低的劳动密集型工作。母亲在这种地方,似乎并未受到明显的歧视,她因此就一直在生产组工作,一直干到1980年代初退休。

最初的工作是编一种软竹笆,用的是竹子内层,编排成席,长宽丈许,不知作何用途。母亲带编织材料回家,我们弟兄和母亲一起,在家中腾出的空地上,挑灯夜战。俯身,跪着,手握竹条,依序编织,一个晚上能编好几床。

其后是剥云母片。云母是一种矿物,取自天然,有很好的电绝缘性和热绝缘性,广泛用于电气绝缘零件,还用于某些光学仪器中。云母块为层状结构,得制成薄片方可使用。这种费时、费力的工作正好叫街道生产组的人干。母亲被给予一个长2尺许,宽1尺许的多格木盒,用小刀,把云母剥成薄片,按面积大小分类放入不同格子之中。我们也帮着母亲干,在完成家庭作业后,就用小刀剥。有时会有划破手指的事故发生,我们并不害怕,用胶布包裹后又继续剥。

再后来,全国进入学习毛著的高潮,母亲所住的生产组就开始制作毛著的各种版本的书籍。生产组只有少数机械设备,主要靠双手缝制。当新华印刷厂印刷好的大版纸页到了街道妇女们的手中后,第一道工序是用专门制作的木片把整页纸张刮成32开的书页;第二道工序是按照页序叠成书本,切缝;第三道工序是用专门的缝书针缝书,按照一定的顺序穿针引线;第四道工序是给书上胶浆;随后是镇压成型。尔后运回厂家去上封面,最后成书。此乃光荣的制作“红宝书”的政治任务,母亲身份特殊,干此工作异常小心,不敢稍有差池。有时,我们放学后也帮着母亲刮页,缝书。梓潼街生产组制作各种版本的毛著,毛语录历时过十年,其数量应在数百万册以上。

除了参加生产组的工作外,作为街道上的管制分子,母亲经常要服一些“劳役”。强制五类分子这样的政治贱民做额外的脏活、累活,这是“劳动人民当家作主”后的新中国的一大特色。不仅在集中服刑的劳改队是这样,对散居于街道的五类分子也是如此。母亲服的劳役,从1958年到1979年期间,给我印象深刻的有以下几种。

第一是铺路。1960年代初,市政当局对成都的小街道进行了一次路面改造。当时缺乏水泥、沥青等材料,只能把原来的泥土路面改为三合土路面。三合土,顾名思义,是三种材料经过配制、夯实,用于铺路的一种建筑材料。这个技术据说最早来自古代罗马,而在中国,明代已经广泛使用。上面给指示,而施工却是由街道自己组织进行。梓潼街和童子街的三合土路面采用熟石灰、黄土和砂子(有时还掺入蜂窝煤炉渣),加水后人工搅拌而成。母亲等管制分子被召集起来干这项吃力的工作。母亲被分配作运料、夯实、拍打、平整等工作。其活既脏且累,干不了多久,就汗流浃背,满身灰浆,面孔成张飞状。我们三弟兄常去帮助母亲做拍打和路面平整的工作。当时拍打用的是一种自制的高脚长凳,凳面向下,两人抬着,噼噼啪啪地有节奏地拍向地面。施工进展缓慢,两条街搞了一个多月才完工。

其次是淘阴沟、阳沟、积肥。每逢初春,成都市的街道都要大搞“爱国卫生运动”。搞卫生搞到爱国的高度,是我国的特色。梓潼街一带的民居均为瓦房,无论是沿街的还是院落中的,多有水沟,或阴或阳。水沟流水,也流残汤泔水,其中多有污秽,日积月累,渐渐会有堵塞,下雨漫出,臭味熏人。母亲和其他五类分子,在居委会的组织下,要一个院落接一个院落地掏沟,搬运,堆积,常常搞得污泥满身,连头发上也沾上。除了这些,还要洗刷柱头,搬运石块,清理浮土。每次完工归家,母亲都累得腰酸腿疼,面色凝重,不再有多的言语。

第三是送肥。每次掏沟、积肥完成后,紧接着就是送肥下乡。自三年饥荒后,成都市民开始养成积极支援郊区农业的良好习惯,送肥下乡就是其中之一。母亲和一些服劳役的青壮年用架子车运肥,清晨一早就得出发。架子车是一种装有滚珠轴承和充气胶带轮子的人力车,长约丈许,宽约三尺,在上世纪50-70年代是成都市内运输的重要搬运工具。重车一般需要三个人拉,按站位分为中杠和边杠,一般是青壮男劳力拉中杠,母亲只能拉边杠,成都人也称拉边杠的人为“飞娃”,取其侧边用力之意。拉架子车上坡时尤为费力,需要三人同心协力,身体前倾,低头作牛喘,嘿哟嘿哟地一步一步地前行。记得有一次凌晨,我们还在床上,母亲的同车伙伴就来了。其中一个是邻街的小伙子,面目清秀,活泼好动,手中拿着一天的干粮 —— 几个白面锅盔(成都人称呼的烤制面饼)。我们在床上说,给我们一个,他立马就扔了一个给我们,母亲立刻就制止了我们的无理要求,母亲说,这是一天的干粮,要下大力气的,怎么能让你们吃。那时候送肥到郊区,往返就是一天,母亲承受了极大的劳累,回到家中往往没有连说话的力气也没有了。

第四是扫街。母亲从1958年重新戴上地主分子的帽子后就开始扫梓潼街,被驱赶离开成都除外,一直扫到1979年摘掉地主帽子。每日绝早,无论寒冬还是酷暑,大约五、六点钟就起来,用一种细竹捆成的“叉头扫把”,和另外一两个和她身份一样的人一起,摸黑打扫整个梓潼街。其景象,从电影“芙蓉镇”中似可窥知一二,但绝无姜文那种扫着扫着还有兴致作跳舞状的情形。母亲不再多言,只是埋头做事,唯有闲暇之时,抱着一本书看,或者嘴中吟咏唐诗宋词时,她的眉头才是舒展开的。

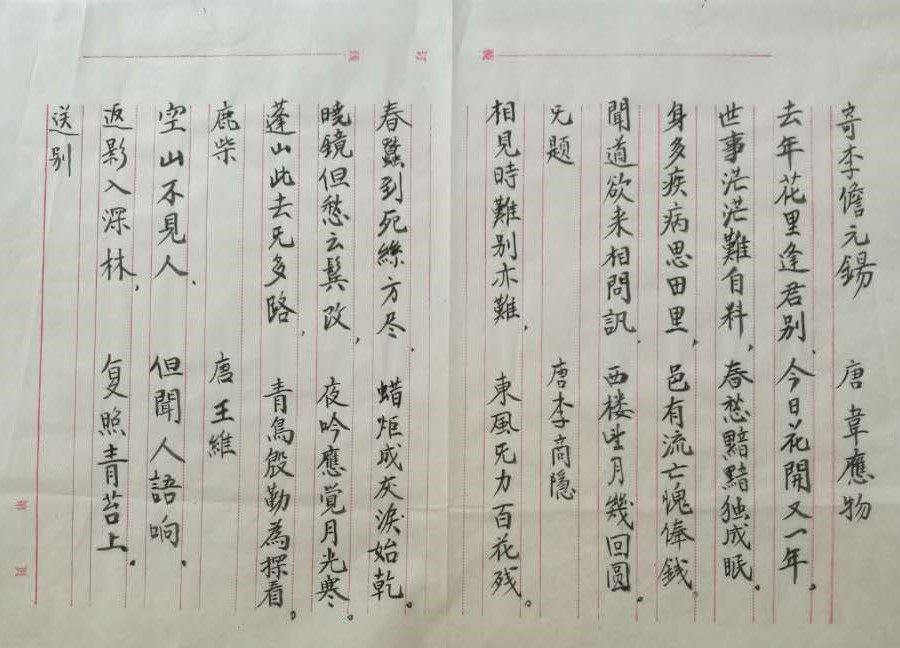

母亲极喜欢唐诗、宋词、元明散曲,每有闲暇,或低声吟唱,或展纸抄录。母亲的诗词爱好极为广泛,她喜爱李白的豪放,孟浩然的清新,也欣赏杜甫的沉郁深情,白居易的通俗流畅,还喜欢王维的诗中画意,韦应物的自然生趣。此外,对晚唐李商隐的律诗,杜牧的绝句也颇为看重。在词方面,她似乎偏爱南唐后主李煜和北、南宋之间的李清照。元明戏曲则尤喜关汉卿,汤显祖。每每念及,便眉头舒展,吟哦有声,抑扬顿挫,神采扬扬,在屋中徘徊往复,不能自己。母亲有一本白居易诗词选集,视为珍宝,每有闲暇,便会翻看,还给我们讲解。后来文革时,她不得不把此书上缴,多年后仍然心疼不已。她后来自己装订了几个小本,闲暇下来时,静心,展纸,磨墨,研笔,用娟秀小楷,恭录唐诗宋词,积累若干。母亲去世后,她的这些墨宝,我至今珍藏于身边。每每打开,看着她留下的字迹,便能恍惚看见母亲当年吟诵的神采,抄录的面容。我后来钟爱唐诗、宋词,似是早年受母亲的影响之故。

母亲抄录唐诗的手稿

母亲喜欢阅读,涉猎广泛,但似乎更喜欢读历史文学方面的书籍。记得她读过的书包括东周列国志,聊斋,水浒,三国,红楼梦,唐人传奇,三言两拍,徐霞客游记,痛史,李自成,镜花缘,儒林外史,二十年目睹之怪现状,明清笔记等。母亲还喜欢看民国年间的书,包括鲁迅的朝花夕拾,巴金的家、春、秋,还有茅盾,沈从文,郁达夫等的小说。母亲也看当代出版的书籍,记得家中出现过的书有梁斌的红旗谱,播火记,冯德英的苦菜花,慕湘将军的晋阳秋,杜鹏程的保卫延安,柳青的创业史等。

母亲没有借书证,看书多依赖院内的一个邻居的帮助。邻居我们叫李婆婆,面容沉静,说话徐缓,是院内一个李姓工程师的寡母。李婆婆不姓李,大名叫罗慕昭,曾和邓颖超在天津直隶第一女子师范学校同校读书,新中国初期曾任重庆渝中区第二实验小学的校长。李婆婆比我母亲大一辈,但却和母亲甚为相得,成了忘年交的好友。李婆婆在位于梓潼街西口的西城区文化馆内的西城区图书馆有一个借书证,那年月并不是每个人都有资格拥有一个借书证的。李婆婆经常把借书证借给母亲使用,当年的借书证没有照片,母亲因此能拿着借书证去借书。

上世纪60年代初的西城区文化馆,大门位于梓潼街68号,是个安静的庭院,内植花草,绿意盎然。西城区图书馆就设在其内右边的一个小院里。由于我经常陪母亲去借书,有时还代母亲去还书,对这个安静的图书馆印象极深。图书馆设在一个小小的四合院中,进门就看见一个长方形的庭院,清雅寂静。庭院四周屋舍整齐,半截砖墙,半截玻窗,间以木柱,为民国年间典型的川西民居风格。正厅两边,各有两个桶形青瓷镂空方凳,疑为古董。图书馆的借阅处设在正厅左侧,图书管理员坐在里面,面容安详,态度和气,从来不疑心我们在冒名顶替。

母亲的那些年月,就是这样在一种反差极大的氛围中度过她的地主管制分子的生涯。平时,按时到生产组去做工,寡言少语,埋头干活,生产组的大妈们待她如常,并不特别示以颜色。当要她在街道上服劳役时,母亲换好劳动的衣服,神态自如地去劳动。节假日时,当要到忠烈祠西街派出所去听民警训话时,就拿着小凳,低头出门,至于在那里面受到了什么样的对待,归家绝口不提。在家中的时候,当关上房门,抱卷读书,展纸抄诗,低声吟咏,才能看见母亲眉头舒展,有点笑容。其内心的感受,心中的苦楚,人生的无奈,有时只能从她无端的叹气中感知些许。

还值得一提的是居委会的董主任,她是负责具体管理母亲这类管制分子的政府基层代表,街道上的劳役都是由她来安排,母亲外出则必须向她请假。董主任家中是干什么的已不可考,但肯定来自根正苗红的家庭。董主任年龄似乎比我母亲稍大,人矮,面黑,微胖,爱张着嘴巴笑,待母亲比较和气,从没有见过她板着脸训斥母亲,每次母亲向她请假外出,均照准不误,是个心地善良的妇女。但就是这样一个好心的大妈,文革初起,也被街道上一些人揪出来批斗。扳着脸训斥母亲的人是派出所的一名管片的户籍警察,此人系转业军人,个子很矮,长着一张不对称的方脸。在母亲面前,常有居高临下的气度,鄙视不屑的神色,训斥之时,如对仇敌。当然,这也可以理解,在“千万不要忘记阶级斗争”的口号响遍中国大地的时候,能指望他在一个地主管制分子面前和颜悦色吗?

感谢你的文章。对于那段历史我们在家都绝口不提,但是没人会忘记。

--------------------------------------------------------

我见过一些人,感到只有解脱者,才能“从容谈起”过去的悲欢离合、善恶经历。“自我”到底是什么,一直都是很多人心中的结。

我理解,所谓不要试验人性,是因为没有解脱的人(解脱就是彻底破处了迷惑的人),内心深处都有一丝自我的迷惑,这个迷惑只要做合适的实验,就能发掘出来,不过人在没有准备好去解决这个问题的情况下,如果这个事情被指出,就会无法承受。

最典型的例子是当年耶稣大弟子彼得,他认为自己已经没问题了,非常有信心,认定自己绝对忠诚于耶稣。其实耶稣看出来他还是有迷惑的。说你鸡叫之前会三次不认我。

我估计像耶稣这样的人,已经看到彼得虽然没有完全锻炼好,但也已经到了突破的时候,所以才会说出来。不过要突破也很痛苦,所以彼得发现自己真的有问题的时候,就出去痛哭。算是新生吧。