久而敬之

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

2010年9月间,大学新学期开学不久,我接到了一封电邮,来自北京中国科协的王翠玉老师。王老师帮助我们安排大学生每年暑期到北京实习有好几年了,我们常用电邮来往。不过暑期刚结束接到的这封电邮,就有点意外了。原来她有事相求。

她写道:有位国内知名的研究恒星物理和银河系的天文学家,叫李竞,已是81岁了,今年暑期还接待了贵校在北京实习的学生到家做客。他的父亲曾在香港大学土木工程系就读,英文名 F.C.Lee,中文名李福景,入学年份1919年至1920年。这位科学家希望能查找其父当年在港大读书时的资料。

要找90年前的学生档案,真不知还有没有,因为香港大学校舍在第二次世界战争时期,曾经被日本军队占据,学校也停办了几年,主楼最后还被大火烧了个通顶。我一方面回邮王翠玉,我尽力而为;另一方面与系主任关国雄教授一拍即合,他即发信给大学教务长和档案中心求助,请求打开学校的档案库,让我翻查里面的陈年资料。

大学档案中心主管 Stacy Belcher Gould女士很快就回信,表示无任欢迎,虽然不肯定档案库里,有多少对我们有用的资料,但非常乐意提供协助去翻查,只是希望我们如有所获,也给一份他们保存。她请我与她的助手 Cheung Mo Ching张慕贞女士联系。

档案中心在大学主图书馆二楼(1/F),面积不大,约150平方米,被一组可走轨移动的铁皮档柜占据了大半空间。正如 Stacy信中说的,中心内不设阅览室,只有沿通道靠墙边摆放一列书桌,供查阅人使用。我有一段时间,每天都耗在那里两三个小时。张慕贞很热情也很细心,一见面就知道,是那类最乐意助人的人。

张慕贞告诉我,她查过工学院早年的学生登记卡,可惜缺了不少的年份,包括1919年入学的;也查过离校的学生登记卡,没有发现有叫 F.C.Lee的。学生登记卡是学生入学注册后填写的一份记录,包括学生姓名、年龄、注册号、父母或监护人姓名、入学考试年份和入学注册年份,卡的右上方还有一个方框供粘贴学生的相片。卡的下半部份是学位颁授年份和学生参加实验、实习和学生会组织的记录,背面(准确地说,这面才是学生登记卡的正面,因为上面印有大学的校徽和校名)则是学生的历年考试结果。

离校的学生登记卡,都收藏在一个白纸盒里,按学生姓氏的英文字母顺序排放。我不死心,又逐一地把离校的学生登记卡中所有以 L开头的姓名重新翻查了一遍,依然没有发现。我只得相信,档案库保存的离校的学生登记卡并不齐全。张慕贞提醒我,不少学生战后改了名,李福景会不会还有其他的名字呢?

第二天,张慕贞一早给我电邮,字行间充满喜悦。她说从大学录取委员会( Matriculation Board)在1918年10月10日及1919年1月4日与8日的会议记录中,发现两处提到了 Li Fu Ching这个名字,很可能就是你要寻找的人了!

《大学录取委员会会议记录》( Matriculation Board Minutes),是一本用硬皮装订好的当年档,收集了录取委员会从1913年10月8日第一次会议到1941年期间的会议记录。在1918年10月10日的第53次会议,是关于一次特别入学考试的结果,其中在复考英文( Referred in English)栏下有 Li Fu Ching的名字,其考试号是17。复考生被允许入读,但同时要上入学试的英文课,并须通过在12月举行的英文考试。在1919年1月4日与8日的第55次与56次会议(用了同一份会议记录),跟进了12月的考试结果,在通过英文复考的名单下,又出现了 Li Fu Ching的名子,其考试号是63。

我真佩服张慕贞,这么快就在茫茫的档案文海中,捞到了 Li Fu Ching这根针。我也欣赏当年录取委员会,用 Referred这个字眼的心思,我也得小心翼翼地翻译为复考。我想,如果不是要复考英文, Li Fu Ching这个大名恐怕不会一而再地留在这么重要的会议记录中呢。我马上把这个发现写给王翠玉,请她询问李竞老师, Li Fu Ching是否是他父亲用过的英文名字。

王老师很快就回邮。她写道:“李竞老师已经确认 Li Fu Ching即是其父的英文名。李竞老师通过我们转达对贵校及你的谢意。李老师知此即可”。

我也很高兴,因为还了这位老人的一个心愿。不过,我没有“知此即可”。这件事挑起了我的极大兴趣,去追寻工程学院早年校友的踪迹。

南开“三剑客”之周李吴

从李竞老师处获知,李福景先生在港大读了一年,第二年即1920年,就远赴英国曼彻斯特大学继续求学。当时是甚么原因驱使李福景转校的呢?

一天,张慕贞给我看一份影本,题目是〈周恩来、李福景关于留法勤工俭学之境遇致严修信〉,信的抬头是“严翁老先生大人”,落款是“学生周恩来李福景同启十年(即1921年)一月二十五日寄自伦敦”。我一看就认得是周恩来的笔迹,精神为之一振:李福景与周恩来一起去欧洲的吗?信中确实写道:“恩来福景离国之期为去岁十一月七号,海行三十六日抵法之马赛。”“福景在法停留一星期便渡海来英,恩来因患小恙延至本月五号始抵伦敦。”李福景果真与周恩来在1920年深秋同船赴欧的。此李福景是彼李福景吗?我一方面又发电邮给王翠玉向李竞老师求证,另一方面立即上网寻查。这一查,查出了当年天津南开人津津乐道的“三剑客”的一段往事。

说的是1914年至1917年间,在天津南开学校求学时的三个最要好的同窗诤友,他们是周恩来、李福景和吴国祯。其中吴的年纪最小,1914年入学时才11岁;周比吴大5岁,高一年级,而李居中,比周少两岁。三个少年志趣相投,课余谈天说地,经常出入成三。周恩来在南开学校开始搞学生运动,1914年与张瑞峰、常策欧等组织了“敬业乐群会”,首任智育部长,续任会长;1915年在会内增设童子部,特别吸收15岁以下同学参加,先后由李福景和吴国祯任部长。

辛亥革命刚过几年,开明的南开学校校长张伯苓宣导学生排演话剧来训练口才,学生也热衷于演出新剧宣导新文化。周恩来是其中的表表者。他在南开新剧团,男扮女装饰演新剧《一元钱》的女主角,成为当时京津戏台的一时佳话。1916年袁世凯复辟称帝,不足百日即亡,周又自编自演了另一台讽刺时弊的街头活报剧《一元钱》,不但饰演了剧中的村妇,还拉上李福景扮演剧中的政客。旁人笑称他们为“三剑客”,他们彼此也惺惺相惜。且看周恩来在1916年10月,在他主编的会刊《敬业》第五期上登载吴国祯日记时,亲自写的一段按语,足见周对两位兄弟的器重。

他写道:“既入南开,处稠人广众中,所交益多……相勉以道德,相交以天真,相待如兄弟者,仅得二人焉。一曰李新慧(福景),一曰吴峙之(国祯)。新慧年长峙之三龄,聪敏异人,非同凡俗。峙之年十有三,入南开方十一龄耳。彼时吾一见即许为异才。逮相识既久,始知峙之之才,纯由功夫中得来。盖幼秉异资,复得家庭教育,锻炼琢磨,方成良玉。读峙之家训,阅峙之日记,知峙之修养之纯,将来之成就不可限量,盖叹世之子弟不可不有良好家庭教育作基础于先也。不仅此也,吾之处新慧、峙之,既一秉诚心矣。而吾每睹新慧,辄令余化愁作喜,推心置腹,有愿作竟日谈,何可一日无此君之慨。及晤峙之,则促膝论道,抵掌论文,欢愉快乐中寓庄严之气象,心神为之清朗。故二君虽幼龄于余,而实余之益友、诤友。”

不过,这种手足情谊仅存于少年懵懂之时。当三人走出南开学校时,已各自有主见,走上了截然不同的人生道路。周恩来、吴国祯投身政治,一个追寻共产主义,一个信奉三民主义;而李福景不再沾指政治,一心求学工程技术,以技术立身效国,所以他1918年报读了香港大学工学院。为何他后来又转到英国去呢?这还是与周恩来有关。

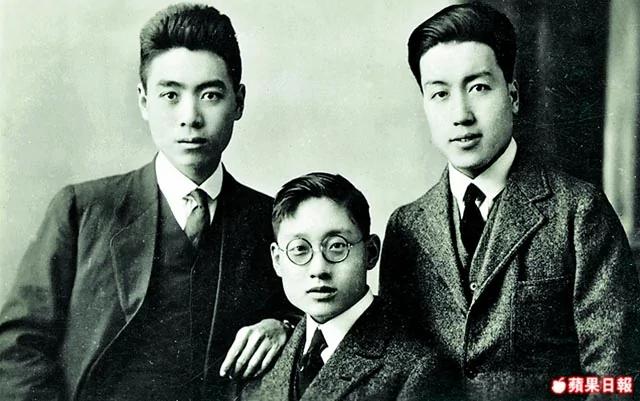

左起:1921年周恩来、李福景与常策欧合影于伦敦。李福景家人提供图片

周恩来1917年毕业南开后,东渡日本,报考大学不成,至1919年春,得知南开学校创办大学部后回到天津,碰上了“五四运动”。

原来,第一次世界大战在1918年以德国战败而结束,中国作为参战协约国之一,也算是战胜国了,有份出席1919年1月18日的巴黎“和平会议”。可是,那积弱已久的旧中国,被人欺负到直剃眼眉,不但未能“乘胜”争取废除外国强加于中国的不平等条约,反而被列强众国强迫,要把德国在中国山东的权益转让给日本。4月30日巴黎和会,商订了那份欺压中国的《协约国和参战各国对德和约》,即《凡尔赛和约》。5月1日,中国谈判代表外交总长陆征祥从巴黎发回电报,谓外交已失败,如不签约,连庚子赔款也得不到。5月2日,北京政府密电中国代表可以签约。外交委员会事务长林长民在《晨报》和《国民公报》上撰文呼吁:“山东亡矣,国将不国矣,愿合四万万众誓死图之。”5月3日,下午以林长民为首的北京国民外交协会开会,企图阻止政府签约。身为国民外交协会理事的北京大学校长蔡元培,将外交失败的消息转报学生。北大学生当晚在法科礼堂召开了学生大会,发动5月4日天安门学界大示威。

是日星期天,北京三间大学三千学生齐集天安门,高悬“还我青岛”的血书,喊出“外争国权,内惩国贼”的口号,要求惩办交通总长曹汝霖、前驻日公使陆宗舆和时任驻日公使章宗祥,三人均曾留学日本,媚日求利。学生派出代表要求会见四国公使,除美国使馆接受了学生的陈词书,英法意使馆均拒绝接受。于是爆发了学生示威游行。游行至赵家楼胡同曹宅,学生遍寻不获曹汝霖,痛打了正在回国述职寄居曹宅的章宗祥,并火烧了曹宅,史称“火烧赵家楼”事件。

话说曹汝霖当天躲过了入屋寻他的学生,在北京东躲西藏了一阵子,最后避到了天津租界当寓公。曹的儿子也随之进了南开学校读书。为免儿子受奚落,他找到校长张伯苓,表示愿捐一万大元给南开。当时南开正筹建大学部,张伯苓因资金短缺而处于窘困之中。正如校董严修说的,南开是私校,得不到政府的钱,只能靠募捐。张见曹捐款,不免心动,要聘请曹为南开校董作答谢。

这件事给回到天津的周恩来捉了个正着。他回到母校,先找他的恩师严修,续找校长张伯苓,力劝他们拒绝曹的捐款,并发动南开同学开展拒款运动。张伯苓顺从了民意,不再接受曹的捐款,还收了周恩来入读南开大学。周恩来名义上是大学生,实际上投身社会运动,先是主编《天津学生联合会报》,继而担任天津学生报社联合会的主要负责人,最后与一群志同道合的青年男女(包括后来成为他终生夫人的邓颖超)创立了“觉悟社”。

1920年1月29日,为抗议天津警厅查封学生联合会,周恩来和三位学运领袖走进省公署辕门去请愿,反被扣押至7月17日达半年。在羁押期间,周恩来被南开大学开除,他倒不在乎失学。出狱后,周恩来与部份“觉悟社”成员到北京找李大钊先生,请教青年运动的出路。李大钊建议周恩来到欧洲去学习。时逢蔡元培任会长的留法华法教育会,正物色学生赴法勤工俭学,南开大学校董严修当即推荐了周恩来和李福景(李的父亲李金藻也是南开学校的校董,与严修和张伯苓相交甚深),获得了张伯苓的赞同,为他俩争得了赴欧留学的名额。严修还以“范孙奖学金”的名义资助了他们出国的费用。

于是就有了历史的这一幕:1920年11月7日,周恩来和李福景随第15批赴法学生团共197人,登上了法国邮轮“波尔多斯号”远航欧洲。

他们到了伦敦后分手,周恩来问李福景何去何从,李再次回答:“到英国学习土木工程”。而周恩来被问及他又有何打算时,周说:“从根本上改造中国社会。本此目标,选择课目”。从此,周恩来走上了职业革命家的道路。他靠“范孙奖学金”在欧洲游历了四年,考察工人运动,组织青年共产主义小组。由于周在欧洲居无定处,他的那份“范孙奖学金”一直由李福景转交,是严修每年两次把钱先交给李父李金藻,再寄去给李福景的。据说当时有人向严修告状,说周拿了钱不上学。严修先生很开通,他用四个字去回应:“士各有志”。他认为用他的钱去学习马克思主义也行,不是干坏事就成了。

李福景入读曼彻斯特大学后,第三年和第四年都得到了大学的奖学金。他把自己的那份“范孙奖学金”也送给了周恩来,作为对兄长的支持。李福景1925年学成后回国,先后到了津浦铁路局和北甯铁路局当工程师,修筑铁路支线。周恩来也在1924年9月回国到了广州,以共产党员的身份出任国民党的黄埔军校的政治部主任。

他们延续着少年挚友之情谊。说来真巧,他们的夫人,即周恩来的夫人邓颖超和李福景的夫人柴志兰,也是同校姐妹,都是天津女子师范学校的学生,邓颖超是高两个年级的大姐。1927年国共两党的合作被蒋介石破坏了,共产党处于白色恐怖之中。李福景一家掩护着每次到天津的周恩来,周恩来化名王先生住进了他的家。李福景父亲李金藻先生是当时的天津图书馆馆长,是当地的名人。蒋介石的特务再厉害,也不会想到他家里出入着一个共产党的大人物。1928年夏周恩来和邓颖超要到莫斯科出席中共第六次党代表大会,也是经过在皇姑屯机务段工作的李福景安排,摆脱了日本特务的跟踪,顺利地通过长春和哈尔滨到达了苏联。

1928年,东北军阀张作霖乘坐专列在皇姑屯被炸死后,东北铁路一片白色恐怖,人人自危。正在皇姑屯工作的李福景慌忙地逃离了东北铁路,凭着曾经留学英国的关系,进入了英国公司开办的林西开滦矿务局当工程师,做煤矿坑道的设计和施工。抗日战争胜利后,李福景出任东北抚顺矿务局副局长、总工程师,华北煤炭管理委员会主任工程师。他还阴差阳错地当上了北平美援办事处主任,专管分发美国援助的军需品和物资。从不沾政治的李福景为啥竟捞上了这份油水美差的呢?原来是他昔日南开小弟弟吴国桢把他给拉了上来。吴国桢已是权倾一时的国民政府大官。

李福景很快就发现这份美差后面的危局,因为此时国民党兵败如山倒,北平已经被共产党军队围城了。他正踌躇不安是否买机票跟随国民党逃奔台湾时,收到了周恩来派人捎来的亲笔信,希望他留下来,保管好手上掌握的物资,等待北平和平解放。李福景作出了人生最大的一次政治选择,接受了兄长的忠告留了下来,把手上的美援物质转移保管好,最后交给了人民政府。解放后,李福景在开滦矿务局工作。1956年李福景被调入北京任煤炭工业部科学情报研究所副所长,主任工程师。

他们之间的故事,在网上流传的是1958年的一天。作为一国之总理,周恩来与时任副所长的李福景开会后,一同到天津看望了住在云南路聚英大楼的李母刘琴佩。他没忘记李家待他如子女,自家缝制的内裤和布袜,李福景有一份,他也有一份;他也没忘记那天是老人家的生日呢。周恩来带着花篮去给老人家祝寿,老人家笑呵呵:“你送这个太不实惠了,还不如送盒槽子糕呢。”

李福景一生烟斗不离身,1960年10月3日因肺癌病逝于北京。周恩来亲自到嘉兴寺殡仪馆出席祭仪,献上花圈,并吩咐秘书用他个人的钱来为李支付从住院到殡丧包括骨灰盒的所有费用,为这位从小玩到大的莫逆之交送最后的一程。

至于,此李福景是否彼李福景的问题,我后来与李竞老师见面了,看到他手上保存着他父亲与周恩来当年赴欧的通行证。

至于,“三剑客”之吴国祯,他是另一个传奇人物:1917年未等南开中学毕业就提前进入了清华大学,1921年大学毕业后留学美国,1926年获得普林斯顿大学政治学博士,回国后进入政界。1932年被蒋介石相中,当了他的私人秘书,同年出任汉口市市长。抗日战争时期,1939年出任陪都重庆市市长,1943年出任外交部政务次长,1945年出任国民党中央宣传部长。抗日战争结束后,1946年出任上海市市长,1949年出任台湾省省长。追随蒋介石20年后,终于无法忍受蒋的特务政治,1953年辞职离开台湾到美国定居。

吴国祯离开南开后,与李福景再无见面,与周恩来重逢在20年后之1937年。网上流传着他们那次重逢又离别的几个故事。

话说1936年12月“西安事变”后,国共两党再度合作抗日,周恩来作为八路军联络官员来到汉口。身为市长的吴国祯设家宴招待他,办了一桌值16元的酒菜,只请了几位南开同窗好友作陪,大家喝酒叙旧,很是快慰。席毕,周恩来相约大家再聚,他对吴说:“我得还礼。但我的住处不如这里舒适,可否借你家,由我订菜,请今天在座的各位再来叙旧”。

到了那天,大家发现周恩来订的是汉口最好的厨子,银行公会的厨子,做的最贵的酒席,一桌36元。在座的一位任职外交部的同学好奇地问周:“你每月薪金多少?”周答:“5元。”大家更惊奇了:“你怎么付得起这顿饭钱?”周笑了:“这顿饭钱由组织出,是组织允许我可以用这笔钱请你们的。”那位同学又问:“那你身上穿的名贵大衣,难道也是组织供给你的?”周答:“是的。”大家追问:“那有甚么不是组织提供的呢?”周和盘托出地解释:“我们是共产党人,共用一切。我甚么也不占有,组织提供我所需要的一切。”

饭后送走了其他同学,周恩来才有机会与吴国祯细谈。他问吴:“你对现在的职位满意吗?”吴答:“满意。”周说:“我看你最多能当上一个部的副部长,你的抱负是不是比这还高?”吴听出了周的弦外之音,忙兜圈地回应:“我的抱负是尽我所能为祖国服务。”“我也一样。”周明白了,遂告辞离去。

1938年10月日军兵临汉口城下,政府机关已基本撤离,身为市长的吴国祯留守到最后。周恩来打电话给吴国桢:“我们一道走好吗?”吴应:“好呀,你来吧,我有车。”周说:“我的意思是你跟我们走!”吴回:“不行啊,我这里还有一大帮人。”这两位昔日好友最终还是分道扬镳了。

尽管彼此信仰不同,我相信,他们之间仍维系着一重特殊的关联。君不见周恩来当年在蒋管区出入自如,怕不是处处被吴市长关照。吴国桢著有一本回忆录叫《夜来临》,里面也许能透露出些许的玄机和秘密呢。

Li Fu Ching,一个在大学陈年档案中的学生名字,竟活灵活现出了一段中国近百年的风云人物故事。这已经挑起了我极大的兴趣,要从那几箱工学院战前档案中找寻当年的故事