|

我从小接受无神论的教育。“W-G”期间,父母被隔离,小学五年级时我回到乡下老家,在亲戚的照顾下开始独立生活。高中时我寄宿在学校,接受革。命教育。毕业后,我成为一名“上山青年”,在广东龙川红星林场植树造林两年时间。1975年,我离开林场进入韶关冶炼厂做工人。

此期间,我读了大量的马克思、恩格斯和列宁的著作(当时只能找到这些书籍)。那时,我在两千多人的工厂中是唯一用自己的工资订阅《红旗》杂志(当时是最高党办杂志)和《光明日报》的工人。在阅读的同时,我还做了很多读书笔记。尽管如此,我并没有被领导赏识,原因大概是我不喜欢巴结人。虽然这时我是泛泛而读,但也因此培养了一股根深蒂固的真理情结。可以说,当时的我是一个顽固的马克思主义者,认为其代表真理。

1978年,我通过高考进入中山大学哲学系。那是改革开放刚刚开始的时代,MKS主义主导了所有人的思想。但是,通过一系列课程的学习,我发现,普遍流行的理解和解释并不符合MKS本来的思想。于是,我在阅读中开始省思,这也启迪了我的独立思考。

不久,我就在真理问题上深深地陷入了困境:究竟谁的理解才是正确的理解——是我的?还是他们的?

记得第四学期时,我们有一门原著选读课,读的是恩格斯的《反杜林论》。我几乎把所有的时间都放在研读这本著作中,追踪书中的各种论证。这本书在我的思想中留下深刻印象,我特别对恩格斯的实证主义倾向有突出感受。比如,恩格斯反对形而上学,认为哲学只剩下辩证法和形式逻辑。其实,这种说法是实证主义的一种回声。但是,由于“实证主义”在当时的中国思想界中被界定为唯心主义哲学,所以,说恩格斯受实证主义影响,等于说他的思想是唯心主义的。在以唯物主义为真理的中国思想界,唯心主义是批判对象。因此,当我把这种想法写进期末考试的试卷上时,就犯了大忌。结果是,我们班100多位同学,我的分数在全班是唯一的不及格。

对我而言,这个分数既令我震惊,也让我沮丧。可以说,当时在全班同学中,我是唯一一位认真研读过《反杜林论》全书的人。回想起来,我当时对这个结果极为不服,并找到当时给我打分的研究生助教评理。他说,你的思想有点闪光,但却是错误的。我的反驳在他面前是无效的。不过,很有意思的是,这件事反而大大地加强了我的真理情结。我相信真理不在他们那边,而在我手里。

进入大三时,我决定要深入到MKS主义的核心著作中。带着真理情结,我走入了《资本论》,整个学期几乎整天抱着它,有空就读。我想,按照官方说法,这本书包含了MKS主义的基石,即“剩余价值理论”。我拿定主意,我要从这里出发,根据MKS最重要的著作,去批驳那些误读MKS的人(主要是当时的学界权威,包括判定我的《反杜林论》课程不及格的助教和老师)。

然而,令我失望的是,一个学期读下来,MKS的思想越来越让我失望。比如,他的“剩余价值理论”在计算方法上有致命失误。举个例子来说,他对冒险投资、经营方向和管理机制在经济运行中的作用缺乏足够考虑。设想这种情况:当一种新技术出现时,它的实际效用是未知的;这时,对于一个资本家来说,投资在这个技术上必然冒极大的风险。他可能挣钱,也可能血本无归。也就是说,并非像MKS所说的,这笔钱投入之后,产品一定可以卖出去。现实是,资本家的投资是可能完全失败的。如果出现这个状况,剩余价值就无从谈起。如何计算这个风险呢?工人领工资因而不会有损失,但老板可能血本无归。MKS几乎把这个问题搁置一边。因此,把剩余价值全归算到工人的劳动里,我认为,这样计算是不合理的。这是我怀疑并放弃MKS主义的开始。

在1982年大学毕业之际,我向同学们宣告:MKS主义在我心中已经死去。大学是培养我的思想性格的时期。我经历了一个从拥抱到抛弃MKS主义的过程。这个变化是根本性的。思想权威一旦倒塌,我开始自由飞翔了。

执着真理,认真读书,我的大学平均成绩属于中等偏下。在相当长的一段时间里,我常常自嘲:这就是我的智力水平吧!成绩中下,直接导致的结果是毕业分配上的劣势。当时,每一位大学毕业生都是国家分配工作。我的名字出现在支边名单中,最后分配到大西北地区的陕西西安医学院马列教研室,成为一名公共课教师,主教马列主义哲学课程。

在真理情结的驱动下,我在西安的三年时间中,涉猎了道家、佛教和古希腊哲学。关于道家,有一次,我在爬太白山时,在山腰中遇到一位云游道士。我们坐地谈道近两个小时。我那时已经反复阅读《道德经》几遍,他甚至赞扬我对《道德经》的知识。不过,他告诉我,知识对我们理解“道”的奥秘不管用,并建议我深入体会“精、气、神”三字。但是,我当时对论证着迷,对于任何缺乏论证的说法都不以为然。我坚守这个信念:没有论证,就没有真理!因此,我对他的建议深不以为然。

太白山论道让我放弃了在道家思想中追求真理。于是,我重新审视我的大学论文,进入古希腊哲学。因为那里有大量的论证。它们深深地吸引着我,而我喜欢它们。然而,在古希腊哲学中,论证接着还是论证。我的落脚点在哪里呢?我开始倾向怀疑主义。不过,我很快发现,采取怀疑主义态度这种做法本身似乎也是独断的。这是一个困境:我们不得不做一个独断的怀疑主义者。但是,除了怀疑主义,我们还有其他出路吗?

1985年,我带着这个困惑,进入北京大学哲学系,攻读西方哲学史方向的硕士学位。北大具有重视学术自由、敢于挑战权威的传统和风气。北大拥抱了我的真理情结。在北大期间,我感受到非常的满足。然而,我读的书越多,想的问题越多,我的怀疑态度也就越沉重。在思想上,怀疑主义态度带来的是困惑和绝望;在情绪上,我常常会有一种堕入无底洞的感觉。

读研究生期间,因为有几位平时来往较多的同学是学佛教的,所以讨论佛教是我们的经常性话题。我的怀疑主义态度常常向我挑逗:“遁入空门吧!回头是岸!”而我的直接反应是:“那里有真理吗?”

但是,佛教是不讲真理的。在佛教里询问真理,一个简单的回答就是,放弃真理追求吧!这个回答和我的真理情结是不相容的。在我的真理情结强势的状态中,佛教与我渐行渐远。

在思想史上,进入三世纪之后,我注意到,古希腊哲学开始慢慢地退出历史舞台,并让位于基督教思想。究竟是什么力量在推动这个思想史的发展方向呢?换个角度看,基督教是如何回答真理问题的?我相信,如果不解决这个思想史问题,我们就无法理解西方思想史。

因此,我决定进入并追踪这段思想史,展示基督教在真理问题上提出的解决办法。于是,我开始思想基督教问题。

1992年春季,我开设了《柏拉图晚期著作》这门课。有一位北京电影学院的老师来北大哲学系进修,并来旁听了我的课。有一次在课堂上,她突来灵感,提出了一个“文学创造源泉说”,说文学创造源于善与恶之间的对立和较劲,因而有两个源泉。善恶冲突形成各种较劲模式,从而有不同的文学创作形式。我听着听着,突然觉得不对劲,便打断她的阐述,并十分郑重地宣称:“不可能有两个源泉,只能有一个源泉;这就是那个绝对的善。世上一切都是它所创造的,是从无到有的创造。这创造如同太阳放光。光是从那里出来的,所到之处,说有就有。光不来,什么都没有;光来了,就有了。”

有意思的是,我那天侃侃而谈,说了一大通关于这个绝对的善的事。说完之后,却有点失落感,因为这些想法似乎不属于我的思想,也不是我想说的!我像是被一股力量驾驭着,成了一个传声筒。但是,这些话说出来之后,我发现,我无法拒绝这些话,因为它们顺理成章。我感觉到,这是一股外在的巨大的力量——难道这就是神?我当时未加思索,当场就承认有神的存在。

接着我发现,承认神的存在并不需要一个论证,因为祂就在那里彰显了,而我只需要相信祂。于是,我再次不假思索地脱口而出,说:“我们必须信祂!”这是莫名其妙的时刻,也是我生命中的一个关键时刻:在缺乏足够论证的前提下,去相信一个不在思想中的对象。

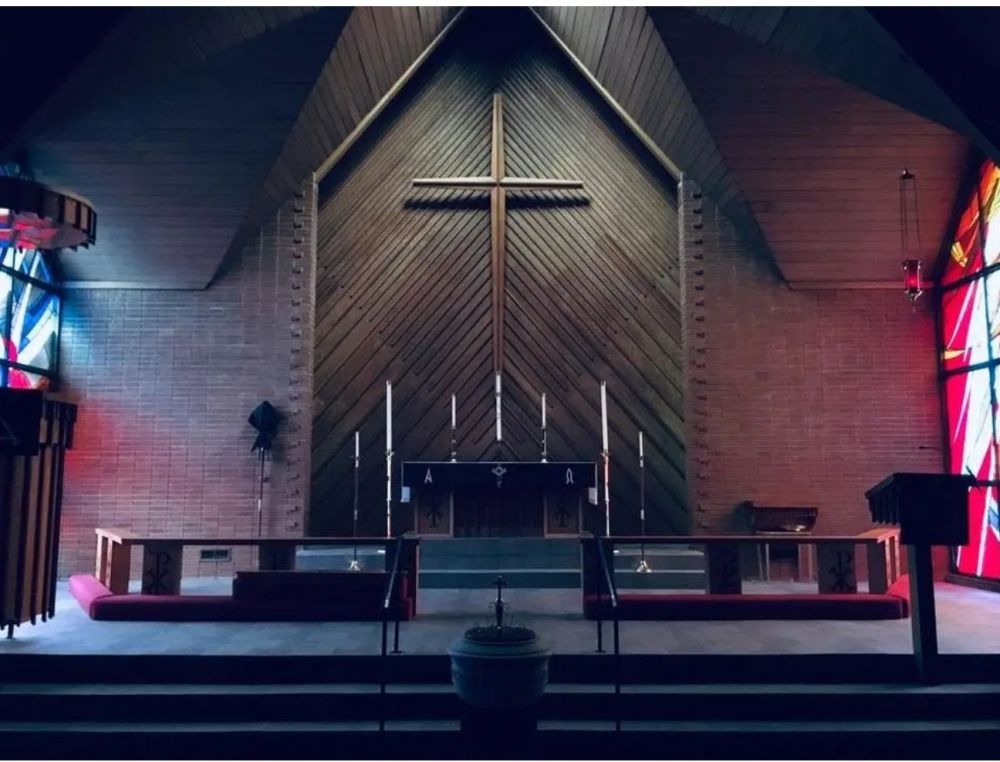

自从和这位进修老师谈话之后,我的脑子里就再也无法摆脱我说过的那些话。如果神是存在的,那么,祂是哪一个神呢?显然,祂不像是道教的玉皇大帝等;祂也不像是佛教的菩萨或释迦牟尼。我的直觉是,这神应该是基督教的。我当时只是在研究思想史的过程中接触过基督教,既没有进过教堂,身边也没有基督徒朋友。因此,我对基督教的了解是纯概念的。不管怎样,我相当肯定地认定:这神是基督教的神。

06 转向研究神学

自此之后,我要了解基督教的想法越来越重。我打算从基督教经典着手。

偶然地,我在校园里的书摊上买了一本英文的新约《圣经》。我把它当作一本书来读。读到好处时,做笔记发挥一通;读到“荒谬”时,便略略带过。当时我觉得,《圣经》毕竟是一本古老的书,在思维方式上肯定会有些简单、原始的观念,这不足为奇。总的来说,我在阅读时的好感多于坏感,总体评价是:《圣经》中有些观念很有价值。

印象比较深刻的一段话来自《马太福音》12章31至32节:“所以我告诉你们,人一切的罪,和亵渎的话,都可得赦免;惟独亵渎圣灵,总不得赦免。凡说话干犯人子的,还可得赦免;惟独说话干犯圣灵的,今世来世总不得赦免。”我记得读完之后,特意把这段话划上底线,以示其重要。《圣经》允许人干犯耶稣,而强调一种看不见摸不着的“圣灵”的引导,这就是基督教的高明之处。我的理解是,基督教允许人犯错误而得赦免,这种赦免才是真正的赦免!

这个对基督教的好感出现之后,我开始涉足基督教的书籍文章,并决定深入研究基督教。

1992年,我来到美国,探望在缅因大学读书的妻子,也曾经想入读当地的一所神学院。后因经费问题而放弃了。

1993年,我接受了加州克莱蒙特神学院过程研究中心主任大卫•格里芬教授的邀请,作访问学者,来到南加州,并在这个过程中心待了一年。次年,我进入克莱蒙特研究生大学宗教系,攻读宗教哲学博士。

我想,既然要研究基督教,就必须成为基督徒。只有这样,才能深入了解基督教。于是,我来到克莱蒙特的第三个月,即1993年10月,就在克莱蒙特第一卫理公会接受洗礼。受洗之时,心中一动,觉得这是一个新生活的开始。但是,这是一种什么新生活呢?对此我完全茫然!我想,既来之则安之,坦然对待吧!

很快地,我发现自己在思想上和生活上都陷入了一种不由自主的状态。

1994年,我申请克莱蒙特研究生大学的博士学位,获得了学费奖学金;在生活上,因为生活费没有着落,我一直有一种明天怎么办的焦虑心情。在美国,生活费得靠自己去找、去挣。可是,我去哪里找?去何处挣?

除此,我还为自己缺乏知识而着急。就自己的智力而言,从中山大学到北京大学,到留校任教,我虽然不觉得自己有多聪明,但还是认为自己的阅读与思想的能力高出平均水平的。在哲学专业的同行中,我从未有过心虚的时候。然而,这种自信很快就受到严重的挑战。

对于知识的匮乏而产生的着急,我觉得我还可以通过自己的努力去改善。但是,在生活费用问题上,那就不是我能控制的了。关键是时间和精力,用于挣钱就无法用于读书。特别在资金问题上,我经常感到像一位被弃的孤儿,无援无助,只好干着急。

差不多在1993年至1998年的这5年中,我和神常常处于争吵状态。每当着急之情出现时,心中极不顺心,我就会质问上帝:耶稣的话真可信吗?我是否信错了?我现在的困难是否都因为受了洗?上帝是否在欺骗我?等等。我想,如果神拥有绝对主权,祂就不应该让我这么着急!祂就应该解决我现在的问题!

有一段时间,我甚至对神进行试探。我想,既然我归入到祂的名下,祂就应该照看我的生活。当其他方法都用尽了之后,我就每个星期买一张加州彩票,要求神通过这个方法来解决我的生活费困境。有一件事让我惊奇,那就是,我渐渐发现,我的生活费用之供应并不缺乏。在这种和神不断的争吵中,我开始感受一种依靠神的恩典的生活。

从1994年到1998年,为了生活费,我在一家中餐馆送外卖。这种工作的主要收入部分来自小费。我是没有办法才开始这种工作的,而其他工作都会影响我的学习。申请生活费奖学金的努力大都失败了,所获得的资助只是我的需要的一小部分。我不明白神为什么这样待我。对我来说,接受小费等于接受施舍。然而,当我第四年仍然在开车送外卖时,我感受到一种平安,接受小费的心态也比较坦然了。当时,我自己开玩笑说:“大概我已经堕落,没有指望了。”实际上,我却感受到了神的爱,祂要拿掉我的骄傲。

这五年的送外卖生活,无数次地从他人手中接过几块钱小费,终于让我明白了一件事——这些钱其实是神给我的。我学会了依靠神。每次收钱向顾客说“谢谢”时,我心里越来越坦然。回想起来,生活上的每一件事,哪件不是来自神的恩典?!

我越是在生活中感受神的祝福,我就越能切身地理解基督教的一系列概念和命题。“恩典”概念的丰富含义开始不断地向我彰显。我突然发现,恩典不是一个抽象的概念,而是在现实生活中不断呈现的祝福。它在信心中进入我的生活,成为我生命的一部分。我一直在想,体会到恩典概念的意义便是重生!这是我生活的新起点。在这个时刻,我进入了神的国!

1999年,我用了八个月时间完成了博士论文写作。同时,我开始进入中国哲学史,并在恩典概念视角中给出新的文本理解和解释。这些新理解新解释,在恩典概念进入我的思想之前,是无法出现的。

在真理情结和怀疑主义的碰撞中,我感受到了真理的爱、给予和带领。于是,我在信心中接受了耶稣基督。开始时,我只有很小的信心。凭着这信心,我从神那里领受了丰丰富富的恩典。

终于,我发现自己完全成了一个真理的跟随者,这便是真理之路。保罗在皈依耶稣基督之后从神那里得着了丰富,所以语重心长地在《歌罗西书》2章6-7节中说:“你们既然接受了主基督耶稣,就当遵他而行;在他里面生根建造,信心坚固,正如你们所领的教训,感谢的心也更增长了。”

所有的丰富都是神所赐的,通过信心而进入我们的生存。信心给了我一个新的生存起点。我知道,这是永生的开始。

谢文郁,出生于广东。1985-1988年,北京大学哲学系研究生;1988-1992年,北京大学哲学系讲师。现居洛杉矶。1993年于美国受洗,现为北美中华福音神学院历史神学教授。最喜爱经文:“不要效法这个世界;只要心意更新而变化,叫你们察验何为 神的善良、纯全可喜悦的旨意。”(《罗马书》12:2)

|