十 马深义:英雄父亲的日常现实 2001年5月武汉中南医院教授桂希恩接艾滋病人在家中同吃同住,成为轰动一时的爆炸式新闻。5名病人中,有马深义一家3口。记者陈为军尾随马深义至他家中,开拍纪录片《好死不如赖活着》,近距离拍摄这个全家5口人中4人感染了艾滋病的家庭,面对艾滋病痛和死亡的人生经历。该片获多项国际电影节提名和优秀纪录片奖,马深义由此出名。2004年《南方人物周刊》命名马深义为英雄父亲,并确定每年派记者对马深义一家跟踪回访,马深义成为当年最有影响的十大艾滋病人之一。而现实中的马深义,还是原来那个本色马深义。 2005年夏天我到上蔡做田野调研,带领我去文楼村马深义家的当地人,向我这样介绍:马深义是2004年十大最有影响的艾滋病人之一。他其实也没做啥好事,也不会说话,就会要钱。原来把孩子放在政府桌上要钱,现在是自食其力。现在又找了个老婆,她的前夫艾滋病死了,两家住的不远,自动结合。现在不跟政府闹了,在街上开三轮车。上蔡街上开三轮车的三分之二都是艾滋病人,拿着艾滋病人证政府不收污染费和运管费。 马深义不在家。“拉三轮出去了”,侯棉说。侯棉就是人们说的马深义又找的“老婆”。侯棉的丈夫艾滋病死了,现在跟马深义一起生活。她说,“两头顾,过一天,讲一天。干活互相帮助,吃饭各吃各的。”马深义帮她干地里重活,她帮马深义做饭,一起过了三年多了。马深义之妻雷妹,2001年八月二十八日(农历)去世。“一起生活,是为了互相帮助干活,孩子大了就不这样了。”侯棉说,我跟马深义住邻居,看着他作难,他跟他爹妈没缘法(缘分)。雷妹死了以后,他几个孩子,爷爷奶奶一眼也不看,雷妹有病也不管。马深义他爹是剃头的,包着几个庄子,可挣钱,多铁多排场(非常能干非常体面)一个人。从来都是马深义一车拉着娘俩去看病。雷妹落气时才惨,临死那夜雷妹都不中了,喊马深义去给她穿衣服,雷妹死在卫生所病床上。雷妹那时在卫生所住,马深义顾不上她。他只顾家里孩子几顿饭菜,他还得洗洗涮涮,还有不会走的孩子。雷妹死的时候,躺在屎尿窝里。在卫生所住着,有人扶,去上个厕所,没人扶,都是拉尿在床上。马深义一家逃计划生育跑出去多年,我跟雷妹不熟。我跟他住个邻居,总是看着他抱着孩子来回走。时候长了就合伙了。2002年2月在一起了。小孩的衣服鞋我不会做,找人给做。马深义现在一天到晚拉三轮,公安不管他。年三十的时候,还有人来拍片子,马深义包着饺子,还拍哩。 ——在马深义家里,侯棉慢慢跟我聊。 晚上,马深义到宾馆来找我,聊了好久。说到他对自己家庭现实的考虑和对孩子未来的安排,也说到在桂希恩家里治病和陈为军到他家里拍片子。他很平静地敍说着,他爱说“我有一个想法”,这是他的口头禅—— 我有一个想法,人活着要争口囊气,要把家庭弄好。现在很难,我一个人领三个孩子加上她的共四个孩子,加上我们两个大人,一共六个人,日子得我一个人负担。这个病也不能干啥体力重的活。我还有一个想法,想把房子翻一下,你也上我家去了,就那两间房,想翻一下又没那个能力。手里没啥钱。当年是逃计划生育,在山西煤矿打工,一月1000多元,也没有攒下钱。那时候雷妹身体不好,小孩发高烧,不敢回家,雷妹带着孩子先回她姥姥家。过了两个月,我也回来了。 桂希恩来,检测出雷妹有艾滋病。到武汉曝光以后,才知道我也有艾滋病。——马深义说到桂希恩到文楼村发现艾滋病,文楼村艾滋病人住在武汉桂希恩教授家里治病,媒体报道引起极大轰动甚至造成世界性影响这样的大事件,依然语调平静, 像在叙说一件与己无关的寻常的别人的事情。 我想,要想干也能干,但也不敢干体力重活。一个人不能干活,坐那光等着吃,心里也苦恼。我想过,搞点养殖业,养点猪啥的,想过这些事,但没有那么大的能力。我给村里工作队说了这些情况,说想养点猪呀什么的,他说你要想养猪得先把猪圈搭起来,我说我没那个能力,扶贫款下来,他先给有能力把猪圈搭起来的。 我有一个想法,我们两口已经得上这个病了,小孩得上这个病是我们给他们造成的。现在他们没有母亲了,他们母亲已经去世了,我做为一个做父亲的,对孩子一定得护理好。马占槽,5岁了,CD4有400多,没化验上吃儿童药,——当时上蔡县正在实施克林顿基金会的儿童治疗项目,现在吃大人药,服用四分之一的量。我不想叫他吃抗体素(抗病毒药),他的CD4还高。但是他时常发热,十冬腊月天雪下多厚,我抱着他来回去打针,后来吃了抗体素他不经常发热了。他的肠胃不太好,我想上省人民医院给他看一下。他的眼有角膜炎,给我们诊所挂了几天针也治不住,听说省人民医院花钱不多,点点眼药水就治好了,但不彻底,说是病毒性的。我准备到星期一去,别把孩子的眼给弄坏了,到省人民医院挂个专家号给看看,当天去当天回来。从我女孩方面来看,我有一个想法,我的大女孩,她上学成绩不好,我想把我这个女孩嫁到离家里近点的地方,她能照护家里。我有这个想法,可是她是个女孩,小孩大了我是个父亲能当她的家吗? 当时陈为军拍片一个月来一次。下午两三点来到就拍,拍到6点,到西头永华家住一夜,永华没有艾滋病。从2005年5月,拍到2006年8月,拍了一年多。村里人认为我拍片以后,手里有很多钱。其实我没啥钱。陈为军过罢春天才能过来,他半年来一次送钱来。——由于《好死不如赖活着》播出,当时有一家基金会通过陈为军送钱资助马深义。 马深义就这样很平静地敍说着,好像是要把心中的想法和盘托出与人商量,又好像是一切都已经做出决定。这是他天天翻来覆去思考的问题,是他盛在心中的全部。他的平静给我留下很深的印象。他很爱自己的家,他的一切付出都是为了这个家。家是他全部的世界。 他说的要把她“嫁到离家近一点的地方,她能照顾家”的大女儿,是这个家庭中唯一没有感染艾滋病毒的人,当时最多才12岁。他很少说到他的已经死去的妻子雷妹,即使说到,也感觉不到他的情感。问到现在和他一起生活的侯棉,他也只是淡淡地说:“搭配到一块,有个活时互相照顾一下。不了解她的心,想不到一起……。” 他说的最多的是他的5岁的儿子马占槽,儿子是这个家庭的中心,是他生命的全部意义。他没有说到也感染艾滋病毒的小女儿。马深义的平静传达出一种坚硬的执着。 当地对那部感动世界的纪录片似乎没有反应。(田野手记20050819) 之后我没有再见到过马深义。但是在网络上关注着他。马深义的孩子们都渐渐长大了,马占槽已经上学,也不用他天天抱着了。终于,他可以摆脱一下家务,骑着电动车到离家十多里地的建筑工地去打工了。孩子们大了,需要花钱的地方更多了。大女儿没有像他希望的那样在离家近的地方结婚成家,而是到了北京的城中村,结了婚又离了婚,先是在北京城中村开小超市,后来独自一人在北京打工,很少回家来,二女儿初中毕业也到北京姐姐那里去了。马占槽改称马占朝了,已经长成了十七八岁的大小伙,与二姐一样身体较弱,秋冬易感冒,其他没什么问题,他们都按时服用抗病毒药,马深义在考虑儿子谈女朋友需要盖房子了,这都需要钱。马深义能把三个孩子养大过到这种光景,他觉得很满足也很自豪,真是不容易。但是马深义已经出现并发症,脸上开始有红斑,头发也白了大半。在《南方人物周刊》2016年的回访中,马深义表示不想再继续这样被采访每年揭一次伤疤,据称,持续12年的跟踪记录将到此结束。但是,2017年,马深义还是上了《南方人物周刊》。 以下照片全部来自网络 ,从中可以看到马深义这个艾滋病家庭的命运轨迹,马深义的辛劳辛苦和他的孩子们的生命成长。

马深义当年到上蔡县的宾馆里找我的时候,就是这样的神态,愁苦包裹在平静之中的隐忍。不同的是那是夏天,他穿着单衣,一身的汗。那天他拉三轮回到家里听说有人找他便赶过来了,还没有吃晚饭。我带他到餐厅吃饭。大约马深义是当地“名人”很容易被人认出,第二天文楼村驻村工作队便找我谈话,态度很严肃:“你怎么擅自行动,随便接触那种人?” 我进上蔡县做田野研究,是通过河南省卫生厅,文楼村的工作队由卫生厅派驻,我拿着国家课题立项通知书找他们合作,进文楼村调研,这是一条官方的便捷的途径。国家课题,他们很乐意合作。可到了上蔡县,他们拒绝我住进文楼村,说是“不方便”,又说对我的工作“大力支持全面配合”已经做好了安排。他们没有想到我自己进了文楼村,还去走访马深义。我也没有想到,他们如此反应,我不可以“擅自行动”。当地知道来了一个“女记者”,几个村子的村民候在宾馆门口等我,我便索性坐上村民的小三轮跟他们进了村,后来上蔡县几个艾滋病村庄的调研就是这样做下来的,完全脱离了卫生厅的“组织安排”。之后卫生厅长办公室秘书几次打电话要我“交回调查材料”,说是领导对这种不服从领导的“擅自”行为很恼火。我说好啊,等我研究报告写好了一并奉上。后来也真的“奉上”了,从此也终止了“合作”。

这张照片当截图于陈为军的纪录片,这是雷妹病痛间隙中难得的一点点平静和快乐。当时他们正有一段对话: 我当年可红火哩,可不一般。 怎么个红火法? 吃的、穿的、戴的,那时刚兴戴手表,我就戴上了。 结婚时,找马深义要了什么嫁妆? 一身衣裳,押个彩礼,钱。过节时,他抬点酒、抬点肉,给老丈人送去。 雷妹说着笑了起来,仿佛又想起当初简单而幸福的日子。 如果没这个病,马深义应当有一个快乐幸福的家庭。妻子雷妹是一个单纯快乐的人,3个孩子活泼可爱。马深义勤劳肯干,见我第一句话就是:人活着要争口囊气,要把家庭弄好。照片中,马深义疲惫地闭着眼睛,他太累了。

马深义带着两个孩子给雷妹上坟。雷妹最后发病非常痛苦,睡在板车上,随时准备拉去村诊所。雷妹死后,马深义守着死去的妻子一夜喃喃自语,他说你走了不管孩子连我也不管了。任凭他怎么拨拉,雷妹的眼睛合不上,他的妻子死不瞑目。

从此一家5口人变成4口,3个年幼的孩子,3个艾滋病包括他自己。医生明明白白告诉他,马占槽他的儿子,“携带这个病毒的小孩,只能活到4岁。”这个家庭看不到希望看不到未来。

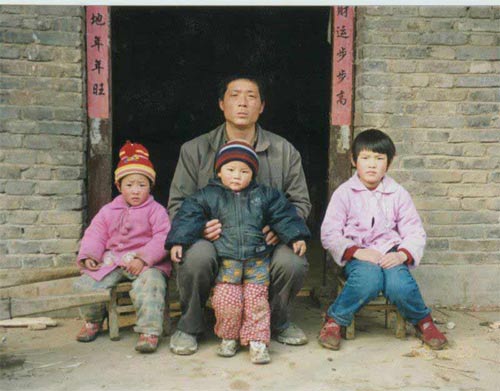

马深义站在自己家门前,神态依然平静隐忍。他背后那道门,仿佛一道生死之门。陈为军说:马深义是最有资格自杀的,一死了之一了百了。 马深义没有自杀,他活下来,当爹又当妈,养大了三个孩子,他的儿子马占槽长成了马占朝,长成了十七八岁的大小伙。一个没有未来的家庭见到了希望。马深义,真的是英雄父亲。 我还知道了,雷妹死的那天,陈为军赶到了村子。他把摄像机放到化肥袋里,马深义用摩托车载着他。村干部发现了,把摄像机抢过去。马深义疯了一样扑过去把摄像机抢回来。 这些场景让我想起在银庄的经历。 文楼村的马深义,和银庄村的栗华中、牛俊营、诸建财、栗老歪……那许许多多的乡亲,有着相同的命运遭际。他们活得很艰辛很卑微,又很坚韧很强大。他们离生命的本真更近,对他们而言先天本能比后天勇气更重要,天赋人权就是活着,他们默默承担起所有生存的压力,只要可能就顽强地活下去 。他们是一种真实的存在。 我们在寻找真实寻求真相。而当我们面对一个足够真实的世界,有时候,我们自己都无法接受。但是,真实,就在那里,不管你是否接受。而且,真实必须有人记录。认真记录。 |