复活节,所有商店都关门,旧金山湾区仍在封城。

在疲惫中睡去,几小时后,又在疲惫中醒来。加州是美国疫情的重灾区,而复活节的寂静,又为疫情下的城市,增添了一层迷幻般的末日滤镜。

似梦非醒中,记忆穿越到了半个世纪前。

1973年,我从昌都汽车修理场被调到昌都地委宣传部,担任美工,主要的工作,是绘制一批大型宣传画,放置到昌都当时唯一一条水泥路两边——这条路,从地委大门,穿过银行与百货商场,直抵澜沧江大桥桥头。

自然不会有像样的工作室,我的创作,全部在机关食堂的一块空地上进行。不久,又临时被借调到文化局,为地区文工团绘制“红色娘子军”中的椰林舞台布景。

在江山一片红的气氛下,与“庞贝末日”的相遇,显得尤为奇特。

1972年,从昌都地区车队修理场临时借到当地交通厅,绘制表彰大会宣传海报。

画家照例是要参与集体学习的,有一天,学习结束后,地区文化局的何淑湘女士找到我,带来一个意外的消息:地委书记李本信想见见我这个小画家。我心里充满疑惑,但无论如何,还是随同她一起去了地委大院。

我们走进有人站岗的书记楼,由工作人员领着上到二楼客厅,李书记正坐在客厅中央巨大的棕色真皮沙发里。

或许是一天下来累了,书记的脸色有些苍白。他的北方口音听起来文质彬彬,问起我之前的工作情况,街头那些大宣传画是油彩还是水彩?下雨雪时,会不会掉色?

我用四川话回答说,除个别是油画颜料加油漆外,大部分是用塑料袋装的水粉颜料画的,画完后,再涂上一层清漆防水。

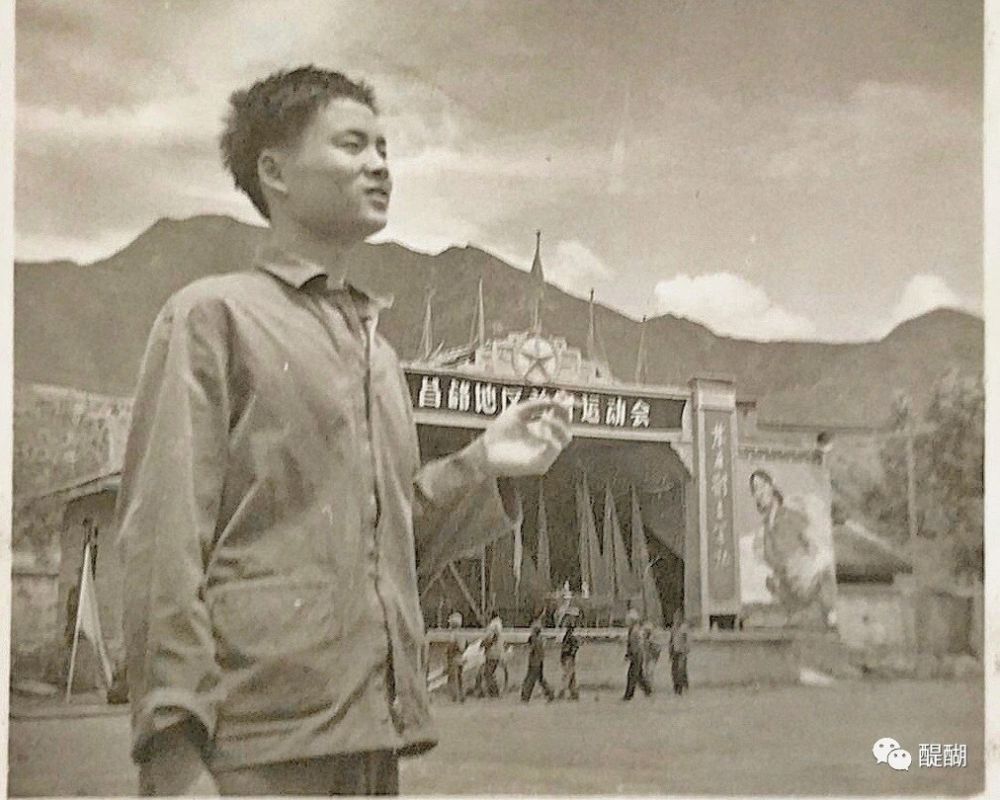

1975年,背景是昌都地区集会活动的广场主席台,图右侧为地区运动会绘制的大型宣传画之一。

房间很宽敞,茶几上堆着很多文件,立式取暖电炉上铸着外文字母,在冬日里一阵阵传来燥热。我心里琢磨着,李书记大概懂一点艺术吧。

从藏式大落地窗中望出去,正好能看到地委大院后边,用土墙围起来的地委机关菜地,种着昌都当地少见的苹果树。

就在一年前,我还是汽修场学徒工,盛夏夜间,多次翻进这片园子,偷摘涩酸未熟的青苹果。摘回来了才发现难以下咽,最终大都切成片,放在窗口晒干了吃。

几次三番,也难免有险些失手的时候,我和伙伴甚至用旁边的莲花白叶子把脑壳盖起来,才躲过一劫——那个每月10块钱工资、一切凭票供应的年代呵!

1973年,裴庄欣在独立工作室。工作室面积2米乘3米,背后墙上有两张水粉颜料临摹,左边是提香名作《基督与犹大》,右边是俄罗斯画家阿尔希波夫《洗衣妇》,上方则是四川画家李焕民所作藏族题材套色版画《初踏黄金路》。

短暂的交谈,气氛友好,其间被电话打断了一会,李书记一边接听,一边顺手从书架递过来一叠印刷极为精美的中文版苏联画报,竟还是那一年的新刊物!

彼时的西藏,仍处在特殊阶段,做梦也想不到,有亲手拿到这种真正的“修正主义刊物”。

这激起了我莫大的兴趣,抓紧翻阅还不算完,临走时,我厚着脸皮请求借了其中有油画作品的两本,小心翼翼地抱回了由厨房改造而成的袖珍画室。

其中正有《庞贝末日》这幅经典之作。

1827年,俄国画家布留洛夫赴庞贝遗址考察,这是一座在公元79年维苏威火山爆发时被吞噬的罗马古城。站在这自然的废墟上,布留洛夫脑海中浮现出动荡的祖国——

火山爆发的瞬间,天崩地裂,宏伟的建筑即将溃崩,雕像将从屋顶倾落,丧魂落魄的人群忙于逃命……画家表面上画的是庞贝末日,实际上暗示着祖国的历史变迁,左面亮区那位头上顶着油画箱的年轻人正是画家自己。

《庞贝的末日》完成于1833年,1834年在意大利米兰展出时轰动了整个社会,尔后赴巴黎震动画坛,最后回到彼得堡,表明俄罗斯美术的凯旋。普希金说它是“俄罗斯画坛的初日”,果戈里庄严宣称它是世界性的创作,创作的思想“属于我们世纪的最完善的趣味”……

1976年,裴庄欣与身后的昌都县全景。左上方山坡为经历上世纪中叶沧桑后的强巴林寺。

这当然都是后来了解的了。半个世纪前,在西藏昌都,抚着杂志那单薄而光洁的纸张,我只感到画面中巨大的冲击:庞贝城在狂暴自然力袭击下即将毁灭的惨象,以及死亡威胁下的恐惧。

然而,惊慌失措中,人们尚未忘记扶老携幼,仍然用身体来保护他人,相互关爱,这些崇高的道德依然流淌在我们血液中。正是浪漫主义与现实主义两种创作手法有机的结合,才塑造出这极具视觉震撼力的不朽巨作 。

裴庄欣,殿堂

布面油画,约完成于1988年

西藏美术馆收藏

布留洛夫的这幅作品,没有主角,所有人都是历史的参与者,所有人都强烈地感觉到不可避免的变迁与震荡。

时至如今,我们又何尝不是如此?

半个世纪以来,我画过无数次高原的生活——有普通民众的平静与欢乐,也有特定群体在特定历史环境下的庄严与悲哀。但无论如何,理想和浪漫情怀,始终是我创作中一贯的核心元素。

在《殿堂》等描绘朝佛人群的大尺幅作品中,或许始终浸润着《庞贝末日》的影响——那种宏大叙事与戏剧性构成中深含的,对信仰的敬意与悲悯情怀。

基督复活之日,傍晚冷风中,湾区飘起了小雨。我聆听着波切利在空无一人的米兰大教堂门前留下的歌声,它安抚着亡灵,祈祷着现世平安。我遥想着,维苏威火山下众生早已抵达天堂,昌都地委大院的苹果树此刻也该是开花季,李书记、何女士如今又在何方?

更徘徊于心胸间的,是往昔边疆那个精神、物质匮乏的年代,以及与《庞贝末日》的奇特缘分……

我们崇敬着过去的大师们,也再次审视那个青年的自己。

#Tibet memory#