我父母——北撤烟台 刘海鸥 北撤烟台 一九四六年初父母回到了广州。妈妈在市立第二十七小学任教务主任兼教员,并与广州地下党重新接上了关系。爸爸则参加了广东东江游击纵队,它的前身是广东人民抗日游击纵队。 东江纵队改变了父母的命运。 一九四六年的六月,在东江纵队的姨妈托一位同志给父母带来一封信,说接到命令,根据国共谈判签订的“双十协定”,两广(广东广西)游击纵队将北撤山东共产党占领区。北撤的人员也包括一些地方上政治面目已经比较暴露的共产党员,以及有技术专长的文化界左翼人士。组织上认为妈妈和爸爸符合这些条件,列在北撤人员的名单中,但是规定不能带孩子。妈妈面临两难局面,或者舍弃孩子去共占区,或者离开丈夫留国统区。她选择了后者,让爸爸走,自己带着海燕留在广州,等待时机。 一周以后,东纵的同志又来通知:所有母亲都可以带孩子同去,必须立即动身,因为第二天国民党要实行全市大搜捕。妈妈大喜过望,背着海燕匆匆到了香港的大鹏湾——北撤队伍的集结点。妈妈走得太急切,连转党员关系的介绍信都没来得及开,后来虽然补开了,仍是惹来无尽的麻烦。 一九四六年六月三十日,北撤部队出发了,登上了三艘美国舰艇,运输舰588号、589号和1026号,还有一艘驱逐护航舰跟随。根据协定,北撤人数限制在2400人。实际登船的人数是2583名,比规定的多出183人。海燕就是其中一个小小的超员。而在妈妈肚子里的我,还是一个两个多月的小“豆芽”,算是半个超员。 舰艇在海上颠簸了了五天五夜。妈妈在船上一直在呕吐,最后吐出来的是绿色的胆汁。按她夸张的描述,差一点就把我给呕出来了(好玩的是上小学时,同学们爱玩一个游戏——歪批姓名。对我名字的歪批是:“你妈妈生你时留在海船上呕吐,所以叫留海呕”,还真沾点边),爸爸也吐,所有的人都吐得一塌糊涂。尽管船上有美国人举办的各种文娱活动,打球、跳舞、电影,还有联欢会,多数人都是躺在地上一动不能动。 终于在第六天,一九四六年的七月五日,军舰到达了烟台港。一踏上烟台的土地,海上的辛劳顿时烟消云散。迎接他们的是漫天红旗,喧天锣鼓,大幅横标“欢迎劳苦功高的东江纵队”,“欢迎战功卓著相忍为国的人民子弟兵”悬挂在街上,还有载歌载舞的人群。烟台市的老百姓万人空巷,夹道欢迎,把茶水、鸡蛋、馒头、苹果、红枣一把把塞到他们手中、口袋,让人应接不暇。 到了烟台,党组织要求党员们交出组织关系介绍信。妈妈大吃一惊,原来介绍信不是自动转过去的,需要自己带,她怎么不懂这个呢。经过繁杂手续和重重调查,直到一九五二年她的党员身份才尘埃落定。不料再过十几年,又变成了假党员政治骗子,内斗的伎俩之一就是宁可错杀一千。 刚刚从国统区来,还是怕没钱买米,妈妈一天都没闲着,马上去教育局报到,被分配到虹口小学当校长。两个月之后,烟台大备战,共产党暂时放弃这座城市。东江纵队的人马撤到临沂进行整编学习,后以两广纵队的番号编入华东野战军,成为淮海战役和解放广东的生猛力量。 在写此篇文章时在网上搜索,一说在签订双十协定时,北撤是共产党为了表示和平的诚意而向国民党做出的让步(所以烟台人民在欢迎的横标上写“相忍为国”)。另一说北撤是一次成功的军事大转移,为中国革命的成功提供了重要的战略支撑。对此我只想说一句,三十六计玩得好的人得天下。 “解放区的天” 北撤的文化人没当兵,被送到大连,妈妈和爸爸均在此列。

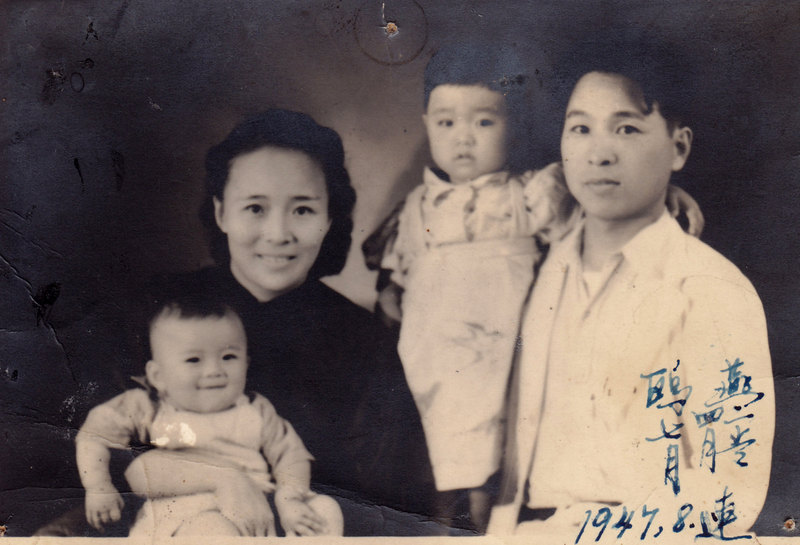

妈妈和姐姐在大连 自一九四五年苏军出兵东北,大连就成为共产党的“解放区”。“解放区”的天就是不一样,没有轰炸,没有逃难,不需要隐蔽和警觉。“同志”这个称呼可以公开地大声地喊。一首歌到处传唱:“解放区的天是明朗的天,……”歌声让父母奔波多年的疲惫身心终于找到了安宁的场所。从我一记事起,就经常听见他们哼唱这支歌。它的歌词和调子和现在通行的《解放区的天》中锣鼓喧天的欢快曲调完全不同,它的味道不农村,似乎还带有一点理性思考的沉着。它的旋律深深印在我脑子里,至今难忘: 1 5 1 5 | 3. 1 | 2 1 7 6 | 5- | 解放 区的 天 是 明 朗的 天 1 5 1 5 | 5. 3 | 5 3 2 1 | 2- | 解放 区的 人 民 好 喜 欢 5 5 5 5 | 6. 5 | 5 3 2 1 | 2 5 | 解放 区的 太 阳 永 不 落 2 2 2 2 | 5 7| 5 4 3 2 | 1- || 解放 区的 歌 声 唱也 唱不 完 在大连,由共产党指派的出版人邵公文先生正在筹办光华书店,急需编辑出版“我们”这边的书。听说来了一批文化人,反应灵敏的邵先生立即“抓”了几个到手里,于是爸爸一到大连,就进了光华书店当编辑及翻译。 除了光华书店,爸爸同时在苏军的《实话报》工作,一边还在翻译文学作品。他搞文字翻译已经有三年了,愈发觉得需要再提高俄文水平。好在大连到处是俄国人,随处可以找到老师。他每个周末和苏军司令部的军官郭朗秋学习俄语,请教翻译中的问题。每周二五两次到《实话报》去学习,一位叫谢德明的军官教他《斯大林论卫国战争》。另一位叫苏斯洛夫的教《日日夜夜》。郭朗秋回国以后,爸爸又找了一个私人教师伊兹格列夫,每星期日到他家去读《春天在沙坎村》。 这个期间除了校阅编辑大量他人的译作外,爸爸翻译了布里什文《太阳的宝库》、柯甫巴克《从普契甫里到喀尔巴阡山》,还有伏契克的《绞索套着脖子时的报告》。《绞索》一书爸爸是从俄文版本翻译过来的,后来有一个版本《绞刑架下的报告》是从捷文直接翻译的。对书名的两种译法,爸爸是这样说的:“前者准确,后者顺口。我首先着眼于准确传达原著的精神。绞索套着脖子,传达出一种震撼力。” 妈妈在市女子中学教书,半年后又调到大连市立初级师范当副校长。 虽然妈妈工作积极,但还是有些后悔,想摆脱教书工作,专心学好俄文,和爸爸一起搞翻译。爸爸说她太急于工作了,大概是因为是从国统区来的,吃尽了失业的苦头,所以不加选择,抓到工作就做。 一九四七年一月我出生了。一九四八年八月三妹克阳(纪念攻克沈阳)出生。家里请了一个保姆带我,叫老杨家(因为丈夫姓杨)。还有一个女孩子带妹妹,叫史少梅。妈妈呢,当然全副精力投入工作。

我七个月 除去教书,妈妈还是一文艺活跃分子。一九四七年,大连教师联合会为纪念教师节,由女子中学校长闰乃邦领导二十余名中小学教师日夜赶排了宋之的的《春寒》。生我后才过月子不久的妈妈也在其中担任角色(真不知道她那浓重的广东口音怎么念话剧对白),每天晚上十二点以后才排完戏,彩排时更是夜里一点多才到家。《春寒》六月下旬对外公演,妈妈付出的代价是,正在我哺乳期的奶“回去”了。我哭闹不止,弄得爸爸很不满意,在日记中写道:“为轻诺者戒”。

但是后来妈妈依然是工作第一,家庭第二。 写完这段还想和看官说几句话,我的家史《半壁家园》同时从两条线索推进,一是每个人的经历,一是历史的延展,在两条线索中表现在历史的发展中个人的遭遇和变化。这个系列跨度百年,目前才发表到1940年代,也许其中人物的变化及认识的变化尚不明显,毕竟水与火的生涯对于中国知识分子来说从1949年才开始。一些网友希望我在写父母的故事同时也要对他们的行为(例如反对国民党追随共产党等)进行批判和反省。我的想法有所不同:一,我写的是历史,我不需要为父母所走过的道路一步一反省,一步一批判,况且需要批判的不是他们,是谁,读者自己会作出判断和结论。二,我的父母辈自有思考能力。他们的认识有个过程,一旦反思,其深度大约比现在接触广泛信息的我们还要深刻。如果有兴趣和有耐心看下去,就会看到他们完整人生。

|