王汎森先生 刘兵 图 3月14日,著名历史学家、台湾“中央研究院”院士王汎森先生发表了他做客北京大学“大学堂”顶尖学者计划系列演讲的第二讲:思想是生活的一种方式。北京大学哲学系杨立华教授主持本次演讲。 王汎森先生提出,这一次以“放宽思想史的视界”为主题的系列演讲,来自于他的三篇文章,第一篇是已经在《近代史研究》发表的《“儒家文化的不安定层”——对“地方的近代史”的若干思考》,第二篇和第三篇将随后刊出,分别是这一讲的《思想是生活的一种方式》,以及第三讲的《人的消失?!——二十世纪史学的一种反思》。这三篇文章的主题给他带来很强的内心压力,让他想要写出他的思考。 在王汎森先生看来,过往的思想史研究将“思想的生活性”与“生活的思想性”区分太过。近代引入西方哲学概念以来,似乎只有经过抽象化的处置,才可能被认为是有价值的思想,这导致思想与生活的关系越发抽离开来,而这未必是古人的本意。他个人对于“思想史”的理解偏重于History of Intellection,而不只是Intellectual History。这意味着在思想家的深微思考以外,还应关注思想如毛细血管一般贯穿整个社会,交织于生活世界的历史。思想在最高层次可以是哲学思考,而对一般人而言,可能不过几句口号,就足以指导他的行为。

演讲现场 以下,他从五个方面来展开论述,以为若太过局限于传统的思想史研究范式,就会在面对实际的历史发展之际遭遇解释上的困境。 第一、过往的思想史研究将“思想的生活性”和“生活的思想性”分得太开。在王汎森先生看来,思想是生活的一种方式,生活也是思想的一种方式,二者应该一而二,二而一,像“风”一样不停地来回反复,如同两个漩涡一般。早年他曾作《思想史与生活是有交集吗?——读“傅斯年档案”》一文,讨论思想史与生活史的关联,而今则认为对二者关系的把握仍可更进一步,这从他正在撰写的文章《经学是生活的一种方式》的标题即可见一斑。文中他举清朝莫友芝的例子来说明这一问题。莫友芝的友人在某地祈雨,几次不能成功,于是马上想到要家人将董仲舒《春秋繁露》中《求雨》一篇抄来给他,以便阅读、仿效,认为经此一番工夫,自然能够求雨成功。这种观念在今天看来或许是迷信的,却可以看见古人的思维方式,是将我们如今视为思想史的知识的层面也视为生活的一部分。在一些读书人看来,经学就是他全部的生活方式,他的生活就是一套经学语言的体现。当经学成为一种评价性语言,就使得大家内心有强烈的欲望来向它靠近。经学与生活的循环往复像风一样,如同苏东坡所讲的“天地曾不能以一瞬”,没有办法分开来看。 在《执拗的低音》一书中,王汎森先生曾经论及法国思想家皮埃尔·阿道(Pierre Hadot)。阿道在《哲学是作为生活的一种方式》(Philosophy as a Way of Life)一书中提出,希腊哲学原来也是充满生活性的,强调精神的修炼,强调透过哲学来扩大内心的视野,并不只是纯粹的哲理的思辨,这就与宋明理学有所近似。他还指出,希腊哲学在中古时代才逐渐切分成两部分,生活的部分、精神的部分由教会接收,纯哲学的思辨被大学接管,这才造成二者的截然而分。而在当时,最有名的思想家往往并不是来自大学,而是来自教会。此外,还可以举美国思想家威廉·詹姆斯(William James)为例。在《实用主义》一书中,他将哲学家区分为“硬心肠”与“软心肠”,认为从哲学家的意志与情感类型中,也可以多少分辨出哲学思辨的类型,这同样是把哲学的生活性与生活的哲学性结合起来看待。

美国思想家威廉·詹姆斯

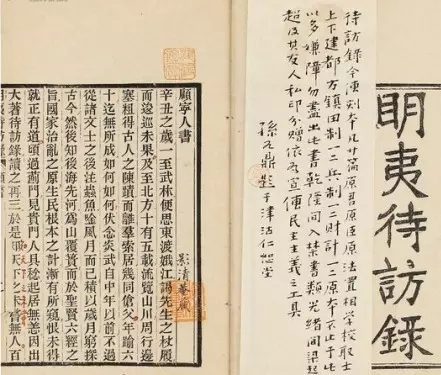

第二、现在的思想史著作,尤其是政治思想史,往往跟历史的实际发展有出入。譬如史家一写到晚唐思想就去论述罗隐的《两同书》,写到明末清初思想就一定是黄宗羲的《明夷待访录》。这当然是必要的,然而在考虑到历史发展变化的实质的时候却往往动不起来。这是因为他们的思想在当时没有生根,实际上并没有形成对社会一般大众的影响。相比于卢梭的《社会契约论》在完成以后即一纸风行,黄宗羲的《明夷待访录》长期影响甚微,并没有产生建制性的遗产(Institutional Legacy)。所以如果一想到思想史上有《明夷待访录》,就误以为它和实际的历史密切相关,这就是与实际历史的发展有出入的。 王汎森先生指出,我们必须意识到二十世纪的政治思想史写作往往会受到本世纪人的自由主义偏见(Liberal Bias)的影响,倾向于以是否具有创新性来作为选择的依据,如萧公权先生的《中国政治思想史》即是如此。然而在此以外,还应注意到这些思想与当时实际的意识形态有时其实是没有关系的。仍举《明夷待访录》为例,日本汉学家宫崎市定曾经写作《明夷待访录当作集》,指出这一部书在传抄过程中曾经有过怎样的错讹,以及怎样夹杂了传抄当时的俗语等等。这是因为这一部书在当时只是以抄本的形式偷偷流传,并没有形成很大规模。事实上,《明夷待访录》在清朝后期才逐渐产生了很大影响。可见思想在发展的过程中,从创生到在实际历史中打开一扇门也许要花一百年的时间。思想与现实生活之间往往有一个距离上的出入。又譬如说太虚法师的“人生佛教”思想,与当时一般人的佛教实践并没有很大关系,然而经过印顺法师发挥成“人间佛教”,进而影响到证严法师创办慈济功德会,如今早已在台湾蔚为大观。这也说明思想与生活之间的距离。此外若将清朝的学术史《国史儒林传》与此后梁启超、钱穆所写的两种《中国近三百年学术史》相对照,会发现他们所取的人物有一半以上是不重复的。可见思想与历史的实际发展虽然有时可以扣合很紧,如朱子的思想,有时却未必如此。

《明夷待访录》

第三、要认识到很多重大思想家,他们的思想在日后成为经典,在当时却往往是少数派。譬如五四运动,当时一般人的思想都是反对它的,可是后来成为主流,进而影响到人们的日常生活。我们应该去研究思想家的思想是在什么时候,以什么方式真正进入日常生活,成为日常生活话语的一部分。从思想家的言说,到进入草根层次,这里面就有一个纵深的问题。王先生举美国历史学家罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)为例。达恩顿的研究关注在法国大革命当时,巴黎那些靠写宣传革命思想的小册子来糊口的街头层次的读书人,是如何将伏尔泰等思想家的言说用各种方式改写、编造和通俗化的。在实际历史发展中,从思想家的创造到街头层次的理解,这中间有很多层次,因此研究者也应该分层次来理解历史,而不能误以为思想的传播是一通到底。 第四、要注意到思想史的层次。思想史是不是存在着层次(Layers of Intellectual History),在某些层次上是一个一个山峰,有些层次上则是山峰连着山谷。思想史是不是存在着层次,只有考虑这个问题,才能了解思想与历史的实际发展之间的关系。 第五、要了解下层的人到底在想什么。在《儒家文化的不安定层》一篇文章中,王先生曾经花大力气讨论这一问题。“儒家文化的不安定层”,这来自于傅斯年五四时期的观察。他认为老百姓也有他的信仰,而儒家的经典却只处理到士君子以上,不和老百姓发生关系,于是形成了不安定层。老百姓不能从儒家获得信仰,于是依照自己的心、势,利用各种资源,随意去造作各种宗教信仰,于是往往产生所谓邪教。 历史上的思想有时透过法律来进入下层,如徐道邻先生曾研究过的晋律与唐律的儒家化。有时也透过种种通俗的文本来层层下达。英国哲学家西季威克(Henry Sidgwick)就认为,伦理学的思想若要落实到真正的影响,必须降一格,才有办法被民众接受。从思想家的高文典册,到通俗化的民间接受,在降一格的过程中,不一定会完全改变了原有的思想,只是改变了思想的气质。思想经过通俗化的改写、改编、重塑,往往能够产生最大的力量。像戏文中都会有的“江山易改,本性难移”的思想,以及袁了凡所谓“从前种种,譬如昨日死;以后种种,譬如今日生”,这些本来都是理学观念,经过降一格,就能够适应百姓的需要。在基层文本中,数量最多、影响最大的就是杂书与格言集一类的作品。其中既有原来的文化传统,也有现实的情境、地方的需要,各方面杂糅在一起。从朱熹的思想到讲理学的杂书,从王阳明的思想到受其影响的《菜根谭》,对于这个纵深,这个不安定层,我们的理解还太少了。 “我思故我在”与“我在故我思”

演讲现场 滕德京 图

在以上五个方面之后,王汎森先生随即讨论了思想史中的“我思故我在”与“我在故我思”。 首先是“我思故我在”。王汎森先生引美国诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)的名作《未选择的路》(The Road Not Taken)为例,因为在两条路中选择了一条,于是整个人生就有所不同。可见思想往往可以影响个人对于事情的评价、偏好、气质以及人生的态度。譬如日常生活中要多说话还是少说话,商业的利益是好还是不好,有着怎样的倾向往往受制于接受了哪种思想的影响。思想一直定义着我们对于政治的实际看法,并且影响到我们实际的政治行动。如《天演论》进入中国以后,“物竞天择,适者生存”的观念深入人心。童保暄即在日记中记载,他收到家书告及他的叔父在家乡欺负弱小。他很看不起叔叔的做法,却因为受到天演思想的影响,认为同情弱者也是无可奈何,在天演的过程中本来就是优胜劣汰。英国的文化批评家雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)论述社会达尔文主义,也可见政治思想与人的生命气质、行为世界、日常生活之间的密切关联。他论述德国毛奇将军的战争哲学,就是适者生存,相信战争就是要淘汰弱者。此外如哈代的小说《苔丝》,越是善良优雅的人越要被欺负;劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》,身体强而有力的仆人压抑着奄奄一息的贵族。凡此种种,都在宣扬优胜劣汰的思想。在王先生看来,从达尔文到街头层次,中间有很大的一个纵深,却并没有很多思想史的研究。 布罗代尔不同意马克思·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中的观点。韦伯认为资本主义经营方式属于新兴事物,而布罗代尔则相信这种方式其实在过去一直存在,只是出于思想中较为边缘的层次而已。借用这样的讲法,也可以来关注中国的思想层次问题。譬如讲清代中期思想,最有创造力的当然是戴震和章学诚,可是大多数下层文官并不受到他们的影响,他们信奉的是通俗化了的宋明理学。而真正决定国家命运的也正是持这种思想的这一群人。在唐鉴的《清学案小识》中,就曾经记录着很多在地方上有权力的官员的思想。他们绝不会信奉戴震的“欲当即为理”(章太炎语),即使那是非常有突破性的思想。直到洋务运动时期,最大数目的官员仍然是受通俗化的去除了宇宙论关怀的理学思想的影响。这些东西决定了他们的气质,也使得他们在选择医治国家的药方的时候有时异常偏执。只有关注到这样的层次,才能解释晚清以来的很多历史现象。 其次是“我在故我思”,即生活世界如何对思想产生影响。在王先生看来,不同的生活方式就如同神奇的炼丹炉,也会筛选、改变、决定我们的思想。生活的力量不一定是决定性的,不一定是简单的下层结构决定上层结构,但是它可以像铁轨上的转辙器一样改变行进的方向。韦伯提出好利的心思人人都有,就像一部往前直冲的火车,而基督新教伦理就像转辙器一样,使火车转向资本主义的方向。转辙器并没有完全改变那列火车,那列火车还是往前跑,可是经过转辙器的作用火车的方向就改变了,生活就是这样筛选人的思想。

马克思·韦伯

在与诺贝尔物理学奖得主益川敏英的对谈中,获得诺贝尔医学奖的山中伸弥讲到他如何成就自己的科学研究。其实在一般看来,利用干细胞来展开研究更容易获取成果,然而因为干细胞的使用有严格的限制,逼使他另辟蹊径,结果却反而有极大的发现。可见困境也在参与着筛选。困境决定了思想的方向,思想的方向不一样,思想的发展就不一样,这也还是回到了弗罗斯特“两条路”的比喻。

意识到什么是什么

最后,王先生集中论述了思想史中“意识到什么是什么”的问题,他指出这个观点来自于美国思想家肯尼斯·伯克(Kenneth Burke),有人把他的文章编成一部文集叫做《象征与社会》(On Symbols and Society)。伯克的思想对于克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)和海登·怀特(Hayden White)都有很大影响。伯克认为,我们其实没有办法真正了解世界上的事情,我们所能了解的都只是就某一方面而言(in terms of),都是意识到什么是什么。在意识到什么是什么的时候,生活就会转变成思想。 1925年,在商务印书馆《学生杂志》担任主编的早期共产党人杨贤江在一个夏令营演讲青年恋爱问题,他的言论掀起一番讨论,于是大家提出恋爱要先从社会革命着手,认为一旦把旧社会完全推翻,另建新社会,“把社会上人人都变成无产阶级,大家都一律平等,到这时候,从前所谓的小姐、少爷一个也找不出,才可以根本解决无产阶级者的恋爱问题。”从恋爱问题一直走到信仰共产主义,可见在意识到什么是什么的时候,就可以把生活转译成一个思想。所以其实人的大脑就是最大的“转译器”,在这里面思想和生活就是通的。

王先生认为,我们讲“意识到什么是什么”,都是用一个简化的指标去衡量。在意识到生活中的富裕或是不足的时候,思想跟生活的桥梁就搭起来了。而“意识到什么是什么”这一过程也要受到一个时代的性格的制约。所以在论述生活如何塑造思想的时候,王先生认为这里不是机械的完全的决定,或是单纯的反映。而是说在“意识到什么是什么”的时候,弗罗斯特的“两条路”就变成一条路,思想与生活可能就合为一体。 总结这一场演讲,王先生认为有一点还值得做进一步的说明。就是在不同的思想层次之间,他认为并没有优先的顺序。一般讨论影响都去关注抽象的影响实际的,上阶层的影响下阶层的,可是实际的情况未必都是这样。不同层次之间没有截然固定的关系,影响事实上是来自四面八方的,像风一样吹的东西。对于这样的层次、这样的纵深,我们应该有清楚的了解。 演讲结束以后,王先生还与现场观众展开了深入的讨论。最后,杨立华教授在总结提出,他从王先生的演讲中感到,人只有真正地打开自己,才是不封闭的,要始终保持不陷入不狭隘不封闭的状态,这样才能让生活的生生不息的动能真正进入我们研究的视野。这样的学者的研究才是充满着生命力的,才是以人的价值来贯彻他的学问的。 |