Charlie Rice的成功培养丙肝病毒和证明丙肝病毒能够独立导致肝炎的诺贝尔工作是在圣路易斯华大完成的,这项研究为丙肝成为可治愈的疾病铺平了道路。Charles Rice同意接受中国大牌媒体的采访,他给出的原因是,希望借此机会感谢那些与他合作的华裔学生和博士后的贡献,我就认识Charlie Rice留在圣市的小公司的华裔科研人员。采访记者刚好是圣路易斯华大的校友,通过朋友联系,希望我能提供帮助,我便给了他几点建议。 “我建议你考虑问Charlie Rice的问题: 1。我是圣路易斯华大的校友,你的诺贝尔工作是在该校完成的, 现在还是华大的Adjunct Professor。能否谈谈华大,以及它与你现在工作的洛克菲勒的不同? 2。从你的人生履历看,你的博士和博士后都是在Caltech做的,你当时这样做是什么原因?很多人是在不同地方做博士和博士后, 3。能否谈谈什么因素促成你成为获得诺贝尔奖的科学家?可能是自己小时候的经历,或者本科、研究生或博士后训练,还是你开始在圣路易斯华大做Assistant Professor 的科研环境? 4。你是做Yellow Fever Virus的,当时让你实验室的一小部分人做丙肝病毒就有重大发现,可否谈谈当时的心路历程? 5。在现在的大环境下,你认为国际合作或留学生交流重要吗? 6。现在的媒体告诉我们新冠疫苗指日可待,但是丙肝病毒疫苗始终没有做出来,为什么会是这样?它们有什么不同?” 我得到的反馈是,前面几点不太适合大众读者,记者担心主编不会批准。我便进一步说明:“问的问题需要具体,他才有兴趣回答。不要做成泛泛的励志访谈,新闻观应该改变。1-3点对人才成长更为重要,普识性更大。你问任何问题需要言之有物,他经过的UC Davis本科、Caltech, Wustl 和Rockefeller,这些经历当然是很自然的切入点,不然就是泛泛空谈了”。 我对这位担任北京重要媒体记者的圣路易斯华大校友说:“好好把网上对他的所有报道和访谈全面看看。他愿意花时间很不容易”。年轻校友这样回答:“是的,他回邮件的时候说他接受我们采访是因为他想要有个机会感谢中国同事在他研究中的contributions。我看到回信也觉得很感动。” 可惜洛克菲勒校方以Charlie Rice已经接受过媒体采访为由,阻止了这次预定的中国媒体采访,相当遗憾,不然会有视频展示的。 另外谈谈诺贝尔奖为什么没有给发明丙肝病毒治疗的人?在评价病原微生物领域里的贡献时,发现病毒或病原体是最为重要的,这就是为什么诺贝尔委员会选两位在丙肝病毒领域的pioneers的原因,药物治疗全是建立在病毒发现和Charles Rice发现丙肝病毒复制模板的基础上的。这也是为什么我说石正丽和张永振的贡献应该获得诺贝尔奖的原因,现在HIV, 乙肝病毒,丙肝病毒和黄热病病毒,都因发现病毒而获得诺贝尔奖,为什么新冠不能?如果像Lasker那样包括丙肝病毒的药物研发,至少还应该包括更多的两位,这样诺贝尔奖就会出现分配不均的情况。换一个角度思考问题,Lasker把发现丙肝病毒的科学家排除在外,更加不公平。 现在华大分子微生物系的主任解释得更清楚了,我也去读了Charles Rice的Science原文。Michael Houghton在1989年得到丙肝病毒全序列后,这个病毒一直不能培养,也不可能有体外的动物模型,更谈不上药物的筛选。所以全基因序列只能供诊断用,也因此阻断了输血造成的丙肝流行。 Charles Rice开始是做黄热病病毒的,这个病毒与丙肝病毒同源。更为关键的是Rice是个杰出的分子生物学家,他从黄热病毒领域让一些博士后研究丙肝病毒,只是用很少的精力就找到了金矿。原来1989年发表的丙肝病毒是突变了的或变异了的病毒株,或许至今没有丙肝疫苗就是因为丙肝的突变。Charles Rice和俄罗斯博士后开始基因工程丙肝病毒很小的基因组(新冠大很多),他们在丙肝病毒的3‘端加了几乎是一倍的末端长度,就是使用他们手上的黄热病病毒的片段,同时他们在丙肝病毒的基因组中间也置入几个点突变。这样加工已经发表的丙肝序列后,他们居然发现丙肝病毒可以在体外培养,然后将活病毒注入猴子肝内,机体产生的转氨酶等肝炎标志物迅速增高,这样他们复制了有毒性的活病毒。 顺带分享华大医学院院长和众多病毒学同行的谈话。华大校长更是总结Charles Rice是整个华大的第25位诺贝尔奖得主,也是医学院的第19位诺贝尔奖得主。这些数据是一些国家的几十倍,所以科学落后国家的人们在吹牛时还是应该humble点。 Charles Rice现在仍然保留华大的Adjunct Professor的头衔,他对圣路易斯亲近的部分原因是现任太太也是华大的,应该现在还在他的洛克菲勒实验室。这是朋友的留言:“也来蹭一下名人热度,二十多年前在Wash-U上班时经常见到Charles Rice, 最常见是在每周的Virology Journal Club, 那时他50岁不到,已是正教授,留有络腮胡子,比实际年龄看上去要老,记得我的一次presentation, 他还提了一个问题。还有个八卦是他那时和Skip实验室的MD fellow Peggy McDonald在dating, 后来Peggy也随着他去了纽约,不知道现在他们还是不是在一起” 这些是在诺贝尔医学奖的颁奖机构Karolinska研究所任职的同济校友的留言,让我们知道一些内部的资讯,也留作以后参考:“诺奖评选的最后阶段就是我们学校的几十个教授投票,我认为不是每个投票的人都具备较高的鉴赏能力。换句话说,这活让我去干我也能胜任[Grin]。但是前期的筛选是由少数的几个人完成的。我是说投票的活我可以干????只是举手而已。说来寒酸,诺贝尔医学生理学奖评审机构其实就只有一个全职的工作人员,她负责一切具体杂事。KI的教授都可以提名,委员会(committee )大概有6个人负责前期的筛选工作,把名单缩减到个位数,然后由Assembly (50个KI教授)投票。我真心觉得投票这活没啥技术含量,Assembly里面有几个人我知道的,窃以为水平一般般????” 下面引自我在2018年4月写的Charles Rice和David Baltimore来华大出席Milton Schlesinger的纪念讲座:

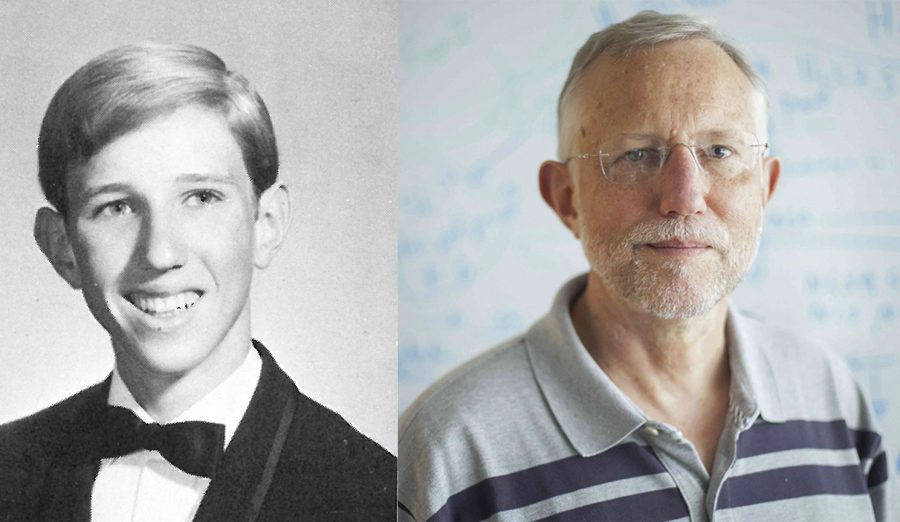

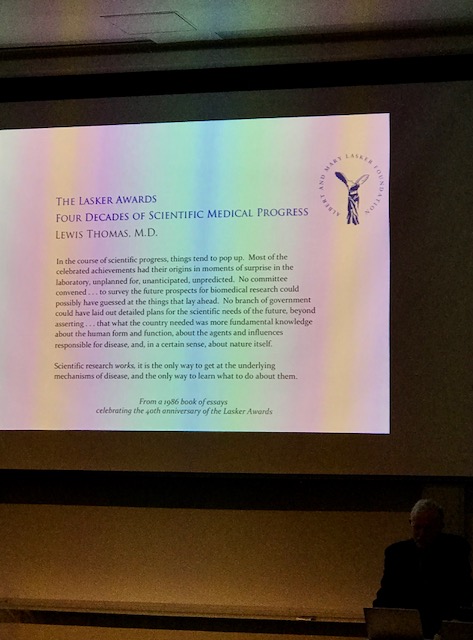

巴尔的摩和前同事的左侧为洛克菲勒大学教授Charlie Rice, 他因在圣路易斯华大发现丙肝病毒培养系统而获得拉斯卡奖。Rice的这张幻灯片引用了拉斯卡奖40周年时, Lewis Thomas, MD的文章部分,道出了科学研究的真谛:不可预测性。这也是我一贯认为的,人生的轨迹也是个随机性过程,真正杰出的生涯从来不是规划出来的。

“Lewis Thomas, MD In the course of scientific progress, things tend to pop up. Most of the celebrated achievements had their origins in moments of surprise in the laboratory, unplanned for, unanticipated, unpredicted. No committee convened...to survey the future prospects for biochemical research could have laid out detailed plans for the scientific needs of the future, beyond asserting...that what the country needed was more fundamental knowledge about the human form and function, about the agents and influences responsible for disease, and, in a certain sense, about nature itself.” 大意:“在科学的进程中,发现是随机冒出来的。绝大多数那些值得庆祝的成就都可以追寻到它们在实验室里令人吃惊的瞬间,未计划中,意料之外,没有预见过。那些想规划未来生物医学发展的人们应该明白:没有任何委员会能够提出详尽的计划以满足未来科学发展的需求,我们无法断言未知。国家所需要的是更多的根本性的知识,那些关于人体的结构与功能,造成疾病的因子和原理,或者广义上认识自然本身的知识。” |