(二)因瓦古城

虽然曼德勒是缅甸第二大城市,但其作为都城的历史仅有短短的26年,而因瓦古城却历经了五个朝代,作为都城的历史长达360年。游客们来曼德勒地区旅游,因瓦古城是必到之处。

鸠鸠骑着摩托车,沿着新修的公路,带我绕道直接进了城。一路上,我们经过了旧皇城的外城门和内城门,跨过两道护城河,虽然到处都是被遗弃的庙宇和残破宫墙的废墟,但还是可以看出古城当年的规模。

这是一座宏大的寺庙,毁于1839年的大地震,敏东王正是因为那场大地震,才抛弃了因瓦,在曼德勒另觅新都城。

外墙壁上的雕刻很精美。

狼藉遍地的古物。

高台之上的寺庙内部已经塌落成废墟。

更多雕刻。

城里的道路大多是黄土路,牛车将黄尘扬起,车辙在地面压出深沟,骑摩托车走这样的路需要很好的车技。鸠鸠向我介绍说,这里曾经是石子路,本来挺好的,前几年,政府修了新路,变成黄土路了。雨季到来时,车轮深陷在泥泞里,就成了现在这个样子。他幽默地加了一句:“哼,政府说这样也好,更具考古学意义。”

另一处废弃的寺庙。

鸠鸠带我来到古城西南角的一处古炮台,这是一块废弃了的军事堡垒,紧靠在伊洛瓦底江堤岸的东侧。堡垒的面积不大,四四方方,每条边的长度大约也就30米,中间围出的低洼空地上长满了野草。四壁是砖石结构,外面的白漆大多已脱落,留下斑驳的痕迹。西面临江的一侧墙体上,架着两门黑褐色的铁炮,炮口上刻着的大概是制造年份:“1843”。

“德国人造的,结实啊。可惜没用上。”鸠鸠拍着炮身,不无遗憾地叹道。

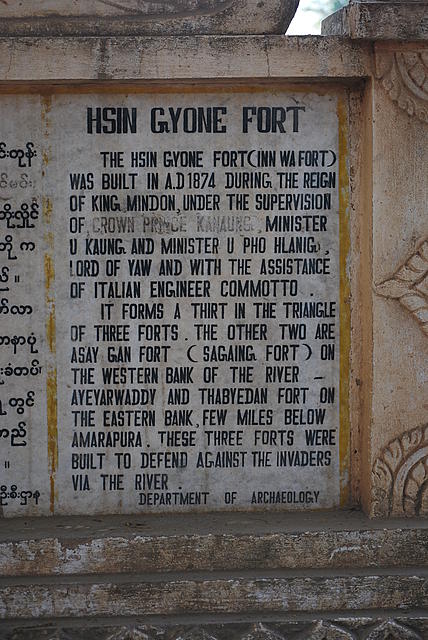

堡垒北墙外开着一个小门,门口立着一块汉白玉石碑,上面的介绍大意是:这个炮台名叫“新拱堡(Hsin Gyone Fort)”,也叫“因瓦炮台”。建成于敏东王时期的1874年,负责人是加囊王子等一众官员和意大利工程师康莫托(Commotto)。它与伊洛瓦底江对面的实皆炮台和另一座炮台形成犄角之势,抵御沿河而上的侵略者。

“根本没用上啊。”鸠鸠又轻叹了一句。“怎么着也得开炮的,或许历史就此会改写了。”

从河边打水回来的缅甸姑娘。

缅甸历史最让我感兴趣的,是他们与中国的近代史有太多的相似,很多重大事件的发生都和中国类似的事件相近,或早或晚,很难说谁步谁的后尘。比如,敏东王(锡袍皇帝的父亲)登基前,缅甸已经经历了两次英缅战争,结果都是缅甸失败,割地赔款,丧权辱国。第二次英缅战争结束后,敏东王趁乱夺下了皇位,并领导了旨在挽救国家民族于生死存亡的维新运动,史称“敏东改革”,比中国的戊戌变法早了45年。

敏东提出了“实现工业、国防、科技”三个现代化的目标,本着“师夷长技以制夷”的理念,与改革派大臣们一道,开启了“洋务运动”。工业上,大力兴建“国营企业”,橡胶厂、棉纺厂、食糖加工厂先后上马,从欧洲引进先进技术,甚至管理人员;军事上,除了自力更生制造常规性武器,也从国外进口最先进的火炮,并派出军事学员,到西方学习现代化军事知识,主要师从法国和意大利。这座炮台就是敏东改革的产物,可惜,花钱进口的洋货根本没起上作用,敏东的儿子锡袍继位时,在宫廷中进行了一场残酷的血腥屠杀,将自己几十名兄弟统统杀死,剩下的几个都跑到了英属地区避难。这给了英军杀进曼德勒一个理由,而且,锡袍失去了民心,军队上下都不愿为其卖命。英军的舰队逆着伊洛瓦底江经过因瓦时,曼德勒皇宫里的皇帝已经投降了。 |