上篇博文写饺子,这篇就一定要写写上海的馄饨。

馄饨从小就吃啊,保姆做的菜肉大馄饨,我隔壁弄堂系列里写的芸做的荠菜鲜肉馄饨,可印象最深的还是太公让阿姨(上海人保姆叫阿姨)拿着铝锅子去弄堂口的点心店端一锅连汤带水的小馄饨进来,有时还有几个桂花条头糕,改天又是老虎脚爪和甜大饼,然后让我们每个人可以拿着点心坐在里面朝南房间他的红木靠背椅子上吃,平时吃饭都是要在后面那间朝北的饭桌上。对阿拉乡下小巴拉子来讲,那也就是天堂了。

太公要是还在,现在也一百好几十岁了,大人讲,他偏心哥哥,因为是男孩子,可我一点不觉得,太公老是摸着我的头叫乖乖,前面加一个一个字的我的小名,意思是又奇又乖。冬天拿手给我捂冰脚。

记得我三岁的时候,太公给大家吃梨,我和哥哥一人一个,我觉得我那个小了,心里不高兴,又不好说小,就哭着说坏特了,坏掉了,不肯拿,后来太公给我换了哥哥那个大的,我这是后来听我姆妈说的,我自己不记得细节了,但我记得我好像是说坏特了,坏特了。

后来我去了北京上了几年小学,一直到太公去世,哥哥晚上老做梦,梦见太公又回来了,披着白床单在楼下黑呼呼的楼梯口,我就回上海陪哥哥一起住,其实哥哥说他没有怕,有的只是不舍和想念,我也是。

虽说去北京了几年,但一点都没有觉得和太公生疏,他过世的时候我难过得不得了,好几天都不和小朋友一起玩。就这样,我回到了上海开始了我们两个没大人在身边的日子,那天是我写过的寄给我桂花的五天哥和哥哥的一帮朋友来接的火车站,也是他们一帮孩子在外公过世后与来我家抢房子的远房亲戚“斗争”的。

哥哥和我都觉得太公就好像我们的祖父,陪我们一起度过了我们的童年和少年,在我的记忆里他是一个带着进度近视的账房老好人,甚至有些迂腐,被我们对面的“老白头“一个泼辣的老妇欺负。老白头住在天井对面里,其实最早是我们的房子,外公开的饼干厂,可对太公整天还凶巴巴的,有次,我实在看不下去,过去抢白了她几句,她吓一跳,也有点怕我,给我起了个外号叫”尖嘴姑娘“,那时我才十岁。

扯远了,不是说馄饨吗?

领导在家负者包

我做的:馄饨一定要有高汤,鸡汤,骨头汤最好,在国外你忙,那退而求次,买的chicken broth也马马虎虎,虾皮,蛋皮,紫菜不可少。叼女儿突然想吃,这是我今天早晨五点起来给她做的早饭,偶尔宠她一次,人家最近读书幸苦,脸上都起豆豆了。:)

包的荠菜鲜肉馄饨煎一下,也好吃,我喜欢煎得乱七八糟的,无所顾忌的样子,那才香。

这是我印象中小时候的小馄饨,馅少,皮薄,肉嫩,汤多,一个永远的回忆。

鲜肉小馄饨的做法:

买皮薄的那种,你也可以自己杆。

右手用尖筷将馅心剔进左手皮子中,左手中指屈起下落。包进馅心后,由食指,无名指,拇指同时屈起捏拢皮子四角,呈四角菱形状即可,其实也不必那么讲究,肉馅放好,在手掌心里一捏就成,连水也不用蘸的。反而是大馄饨要上下一叠,折一点进去,然后左右一捏,象个金元宝,要看样子的,小馄饨则比较随意。注意捏拢小馄饨的皮子时尽量使四角悬空而捏。切忌将馅心平摊在左手掌中捏拢,行话称此为捏死皮馄饨。

馄饨下锅后,水滚馄饨浮上,反复两次四角菱形一面向上,此时馄饨必熟无疑。

馄饨汤:小馄饨汤水甚为重要,通常用骨头汤(鸡汤最佳),用盐,

特点:汤鲜味美,皮滑馅丰。嫩滑。

下面这种其实自己没有吃过,那我们一起来看看。

冬天了,路边摊一定要寻觅一碗“柴爿馄饨”;夏天了,花生酱跟冷馄饨,又是最佳搭配。尤其在眼下,当家门口都是“XX拉面”、“XX烤鱼”的时候,阿拉会特别怀念老底子,弄堂小饭店里的重油炒面、柴爿馄饨。

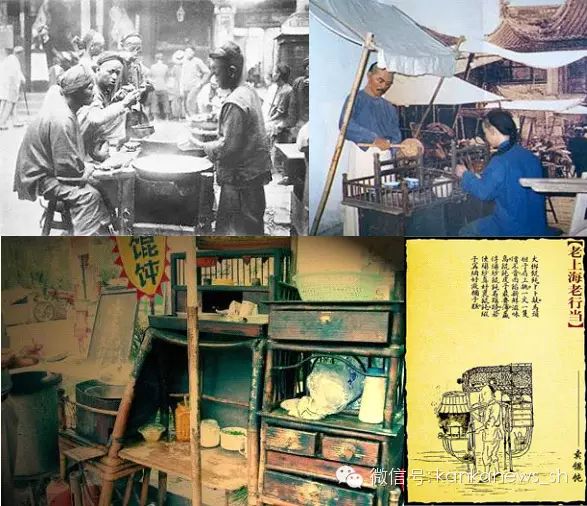

现在很多小年轻,把柴爿馄饨称作“安徽料理”,实际上,这是两个“流派”——上海人记忆中的这个“流动馄饨摊”,最早可追溯到清末。

上世纪20年代至40年代,“柴爿馄饨”红遍上海街头,那时,摊贩于深夜用木柴烧火,并打着竹板叫卖,所以,上海人称其为,“柴爿馄饨”。

“柴爿”这个词,可能是从苏州话里来的,苏州人说“薄片”为“爿”,柴爿就是薄的木片,可以用来燃烧加热,也就是常说的“柴火”。

除了柴爿馄饨,上海人还用“柴爿”形容不少东西,形容人的身材,有“大块头”,就有“柴爿”;形容低档次的东西,有重点学校,也就有“柴爿学堂”。

凡卖柴爿馄饨的小贩,都有这么一套设备:一根扁担,一头是个小柜子,一个个小抽屉里放着皮子、馅子、包好的馄饨、虾皮紫菜葱花等配料、油盐酱醋等作料;另一头,则是炉子和锅子。

喜欢玩过家家的小朋友,莫不欢喜这套设备,就是童心未泯的大人,也会喜欢那个小柜子,认为精巧可爱。

柴爿馄饨,很少卖大馄饨,偶尔会有,当然,也会有卖馄饨面的。但是,柴爿馄饨的小馄饨,说起来也是小的有些特别,有些夸张。

首先是皮薄——皮子薄的都不好意思叫它“馄饨皮”了,叫小“馄饨箔”,或许来得更贴切。

这种皮子,不是切面店卖的那种厚厚的机制小馄饨皮,而是摊主的家门绝学:其薄如纸,其轻似羽——上海滩的路边小吃,我最佩服两样,一个是我读上外的时候,东体育会路上被敲成A4纸的大排,另一个,就要属柴爿馄饨的皮子了。

其次是肉馅——少到什么程度,你都不好意思说“包馄饨”,那层肉,用上海话说是“刮”上去的,或者是“拓”上去的——用小竹爿刮点肉酱,往左手一抹,左手顺势捏起,一只馄饨就做成了!

从肉馅的角度来说,它更加的饱满,配菜上就更不用说,一碗滚圆的小馄饨里,除了常规的盐,味精,猪油以外,还要放些切碎了榨菜丝、紫菜、蛋皮丝,色泽搭配的更加明艳有食欲。

每天在喧闹的早市一角里吃碗小馄饨,似乎那才是最圆满的早晨。

超级薄的皮,极其少的肉,所以,下柴爿馄饨很方便,一捧馄饨往滚着的锅里一扔,搅上一两下。

与此同时,用勺舀起另一口锅里的开水,冲在放过各种调味的碗里。随后,捞出馄饨,撒上一些葱花,一碗柴爿馄饨,就这样问世了。

小时候,后弄堂、路边摊,常有柴爿馄饨的踪影。黄鱼车上架一只柴炉,砂锅往上一放,任由木柴燃起“噼啪”的火星,炭香能飘出很远。

有件事蛮噱的,卖柴爿馄饨的多数是“夫妻档”:男人包馄饨、下锅,女人收钱,不时还添些柴爿,始终确保中火烧开、小火慢炖的节奏。

吃柴爿馄饨,追求的是馄饨皮子入口即化,却又不糊的口感,这样的美味,全来自于馄饨皮。

有些柴爿馄饨摊很有特色,还准备了虾皮、紫菜、榨菜,甚至是蛋皮丝,捞上一点调汤。

如果老板在端上来之前,再给食客挑一点猪油放进去——这样的馄饨汤,那才叫个“热闹”、配得上“正宗”!最够格的柴爿馄饨,大约就是这样了。

“好孩子”是吃不到柴爿馄饨的,为啥?因为柴爿馄饨总是出现在饭店打烊之后,是给人当夜宵吃的——这个时候,好孩子早该上床睡觉了。

还有一件“噱”的事,好像所有的柴爿馄饨摊,都是非法的,所以,它一定要等警察十点下班之后才能摆到街上来。

但是呢,警察下了班就不再是警察了,十点下班,正好肚饿,所以,当年也经常能看到,警察在柴爿馄饨摊上低头闷吃的画面。

柴爿馄饨,在小说及影视剧中出现的频率颇高,而且,这一手影视导演们屡试不爽。

......冬夜的街头巷尾,传来卖馄饨的吆喝声,飘来些许热气,更能反衬出彼时彼地的静和冷......

对上海有着很浓情结的王家卫,在《花样年华》里,还会安排“苏太太”,每晚换一件旗袍,穿了登登样样,拎着个保温桶出去,为的却是买馄饨。

每每看到苏太妖娆的身姿,我想到的却是这保温桶里的,阿是“柴爿馄饨”?所以,一切的文艺范,在吃货眼中,不过是云烟。

张爱玲看过一部电影,里面关于柴爿馄饨的细节则更精彩:

女主角用丝袜结起来,吊下一个篮子买馄饨给男主角吃——张爱玲在文章中感慨曰,“奢侈”!

女人用这么买回的馄饨,以饷男友,真是够浪漫够性感,吃到这馄饨的男人 ,怕会幸福到发痴、发颠、欲仙欲死。

|