我叫欧欣悦,在湖南的一个农村长大,如今在德国已生活20余年。回顾我的人生历程,从农村到长沙到北京,到现在定居德国,我走过了相对波澜的日子,命运曾给我一条既定道路,但我没有接受,而是走出了自己的人生。

我想,那些童年的贫穷、痛苦最终结成了人生果实,成就了今天的我。

(2020年,德国,朋友为我拍下近照)

1.和别人不一样的小女孩

1973年,我在洞庭湖边出生,出生时父亲在钢铁厂做高炉工,而母亲是民办老师,由于无暇顾及我,我被送到了外婆家生活。所幸的是,在那里我度过了一个贫穷但快乐的童年。

在我的记忆里,外婆家的一切都和泥土相关,原始,粗糙,全是泥地、土墙、土灶,而茅草的屋顶总是顶不住巨大的风雨,也聚不起热气。

湖南的冬天湿冷,侵入骨髓,没有暖气和取暖的东西,外婆家的屋子里比屋外还冷。我记得秋末冬初的一个傍晚刮台风,瓢泼大雨使我们的屋子四处漏水,我和外婆外公抱着火炉在床上瑟瑟发抖地取暖。但雨越来越大,水也越漏越多,外婆把家里所有能接雨的脸盆脚盆包括碗都用上了,不停地在各间屋子里跑来跑去,刚把这盆水倒掉,那边的碗又满了。

在极度的寒冷和贫困中,外公开始抑扬顿挫地吟诵杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,最后外公长吁,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。当时我还年幼,多年以后我才理解这首词的意思,它已深刻地刻在了我早期的记忆里。

外公家原本是一个书香门第,祖上出过很多进士和秀才,对于教育非常看重。但后来家道中落,又因为早年外公被打成臭老九,脊柱被打坏,眼睛也几乎被踩瞎而丧失劳动力,贫寒的家只得靠外婆一个人在勉力支撑。

虽然穷,但是我记忆中从没有过饿肚子的经历,外婆和手巧和能干闻名于乡里,她总能把鸡喂得又肥又壮。每天天不亮就开始起床为我们做早饭,为了孩子们还特意种了桃树李树无花果树和桔子树。外婆对我也十分宠爱。家里没有电视和收音机,听说五里地以外的大队部有电影看,我嚷着要去,即使再疲累,外婆也会放下手中的农活,带着我走上崎岖的山路,满足我的无理要求。

而重视教育的传承一直没断,在我三四岁的时候,外公已经开始教我背唐诗、写毛笔字。到上小学的时候,我已经背完了唐诗300首。小学又学习了宋词100首。到初中我又自学完欧洲史,把欧洲各文学名著如《基督山伯爵》<<百年孤独>>等看完了,这些都来自于外公和母亲的熏陶。

6岁的时候,我到了父亲身边上小学。在外婆家的时光是我非常快乐的一段时光,以至于和后来的生活形成了强烈反差。

到了父亲的钢铁厂,我与同龄的小伙伴格格不入。他们嫌弃我不会说漂亮的长沙话,而只会说乡下的土话; 我穿的也是姨、舅穿破穿旧了的衣服,到处都是补丁,既不合身也不好看; 男生们更是欺生,总是打我,很长一段时间里,我经常会血淋淋地跑回爸爸的职工宿舍,而爸爸也不在,他要上班,三班倒。我没有朋友,也没接触过同龄的女孩,当上小学后第一次握住同龄女孩的手的时候,我感到非常惊讶,原来女孩子的手可以这么柔软和温暖。

这样的不合群在幼年的我心中播下了一颗种子:我和他们不一样。

种子在中学开始生根发芽。大多数我当时的同学,都是读完初中就在钢铁厂继承父母亲的职位。一想到父亲那上千度的锅炉和高温的车间,那千篇一律的工作让我窒息,我不想安心于此,想要改变自己的命运。

小学和初中的时候我的成绩一直是班上中上游的水平。从初二起,当其他人开始青春萌动各自思春时,我却将精力专注在学习里,学习成绩也开始拔尖,从高中起慢慢开始成为了学校里的学霸。因为我知道鲤鱼跳龙门的故事,而高考则将是我首先要跳过的第一道龙门。

(14岁,被学校选拔参加夏令营,在张家界留影。中间的是我)

2.丑小鸭的蜕变和三级跳

16岁那年我被学校保送上大学。因为家里交不起学费,甚至连火车票的钱都掏不出来,于是我去了离家最近的有补助的大学,即湖南师范大学,学当时热门的专业生物。当然,往返于家里和大学的火车上我经常逃票。

进入大学后我仍然比较孤僻,不太喜欢理人。大学以前的家庭条件并非我所能改变,但之后的人生,我想,我可以自己选择。从进入大学的第一天起,我下定了决心要考研究生,我要靠努力改变自己的命运。

因为外婆和母亲几个姐妹都是县里出名的美女,所以估计我也不会太丑。他们担心,孩子如果过早的沉迷于自己的容貌,就会影响学习成绩。 所以幼年的时候,家里一直让我穿着不合身的衣服,家里本来也没有条件,母亲也刻意不打扮我,还有意让我认为自己是个丑丫头。我也一直对自己的长相有点担心。没想到上大学后我的追求者不少,学校的青春礼仪小姐选拔赛也把我给被选上了,这让我也多了一点点自信。

(1991年第一次做礼仪小姐,接待香港无线电视总裁邵逸夫先生捐赠湖南师大逸夫图书馆)

而此时身边的朋友都开始谈恋爱,礼仪小姐队里的同学更因为能接触到社会人士,很多人早早就沦陷了,还有人被包养,不少人走上了与我完全不同的人生。但我一直很坚定,不为所动,坚持自己考研究生的愿望。

早在我12岁的时候,在生物书上我读到,物种分化得越晚越高级,我就告诉母亲,人类也一样,成熟得越晚,未来的层次就越高。长期以来我都秉持着这样的观点,一直努力让自己接触更多的知识。我的整个大学,被专业课和工作占满,它们着实成为了我人生的养料。

大学毕业后,我如愿考上了北大医学院(那时候叫做北京医科大学,简称为北医),再次开启了我新的人生征程。此时,人生为我注定的那条路已经彻底和我分道扬镳,我开始了自己的闯荡。

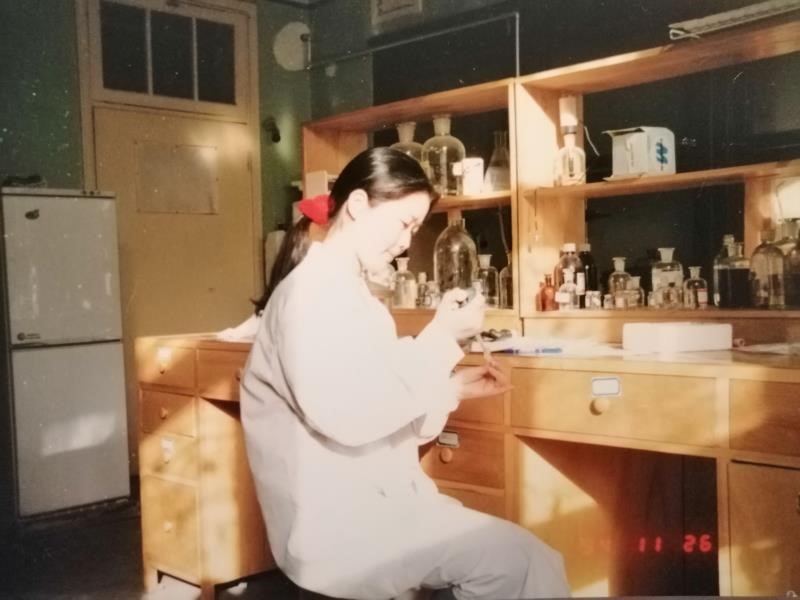

在北大医学院的三年,我仍然一如既往的努力,通宵熬夜做实验是常事。毕业后,我被系里留下来继续做科研并同时担任助教。如果不出意外,几年后我将继续在系里读博士,再过几年就能当上讲师,多年以后我就能成为副教授教授,看起来前途似乎一片光明。

(24岁,我在北大医学院的硕士答辩)

但此时,另外一个人生问题又摆在了我面前。那时候我已经过了25岁,在当时的父母以及社会眼里,我已经是个妥妥的“大龄剩女”,每个人都在催促我,给我安排相亲,这让我十分难受。同龄的同学们要么早就结婚或者配对出国了。我的学历在当时太高,给我介绍的相亲对象就往往是二婚,所以一直不成,后来甚至连看门的大妈看我的眼神都带有怜悯,要给我介绍一个扫地的大爷。到最后,我的女性朋友都怀孕休假生产去了,而我还单着,前所未有的压力扑面而来。

这个时候,我开始思考是否要去国外。在我毕业的一年多时间里,师兄弟姐妹们全部都出了国,只有我留在了国内。一边是系里稳定的晋升路径,一边是国外的自由,我有些犹豫。

(北医工作照)

抱着试试看的心情我往美国、德国和加拿大几个国家发了几封申请博士职位的信件。因为我当时已经发表了三篇第一作者的文章,所以都得到了回应,其中美国、加拿大都给了比较好的职位,德国这边更是主动,第一次面试完后马上约了第二次面试,面完第二次直接敲定了要我。

当时德国这个项目是公开发布在《自然》期刊上的,是德国知名企业拜耳药业集团和斯图加特大学合作的。他们给我比其他3个项目都丰厚的奖学金,每个月2300马克,也就是1万多人民币。在上个世纪九十年代,这个奖学金相比我在北医每个月500元人民币的工资,还是挺有诱惑力的,看着前景良好,我欣然前往。

回想起来,当初丝毫也没害怕过异国他乡和前路的渺茫,有人问我怎么有勇气?我一不会德语,在德国又没有一个熟人!可是我原本就一无所有,又有何畏惧?!

(临出国了,即高兴也忐忑)

3.异国他乡一个人的打拼

在德国的前三年并没有我想象的那么美好。文化差异是个问题,我还遇到了一个没有人情的导师。

导师是一个工作狂。下班后别人都休息了,她吃完晚饭后又会回到实验室,继续工作至晚上十一二点。作为她的学生,我得比她更加勤快的工作,也就是说每天早上最晚8点到实验室,一直忙碌到至少到晚上8点才能离开,有时要待到晚上10点以后,期间我几乎没有时间吃晚饭,并且全年周末无休。

但并非所有学生都和我一样,德国学生们往往在我到实验室一个小时才到,下午还要喝下午茶,五点左右就结束了工作。后来我才知道,导师之所以招我,不仅仅只是因为我的优秀,更因为我是个中国人,勤奋,任劳任怨。

导师也不让我学德语,一方面她不愿意我把时间放在实验以外的任何东西上,另一方面,她不希望我与本地学生交流,以防他们告知我德国的法律并不允许像她这样压榨职员,因为她同时克扣了我进一半的工资,用这份工资另外养了两个大学生做助手。

在这个实验室工作的头一年,因为孤独寂寞和无助,我几乎整整哭了一年,甚至没有接触过真正的德国社会。到德国三个月之后我才知道德国的超市晚上6点就关门,周日也不开门,经常错过超市上班时间而无法购买食物的我,还几次饿晕在公交车上。这样子过来两年后,本来苗条的我,因为整天不动迅速发胖,还一周接一周的生病,刚刚病好几天又继续生病。

那时候我也没有朋友。在实验室里,因为我持续的加班,也不参加德国同学们的任何活动,比如一起去食堂吃午饭,一起喝下午茶等,这让他们都很不悦,觉得我的加班使得他们压力变大了。而90年代的中国留德学生本就不多,除了公派留学生,其他的大多是小留学生,他们互相攀比谁家更有权有钱,男生为了抢女朋友大打出手,不少还成为了留学垃圾。我却一个人独来独往,不用父母寄钱还拿着德国政府给的高额奖学金,自然而然就成为了他们的眼中钉。

工作到第三年,这样的日子越发难以忍受,我也越来越不喜欢导师的人品,而压垮我的最后一根稻草是导师的不讲礼貌。

作为博士生,我会给德国的本科生带实验课。有一次我正在讲课,台下有20来个学生,导师忘记了她的实验器材放在哪里,以为是我放错了位置,踹门进入教室大骂我。虽然后来她找到了,也没向我道过一声歉。

常年的压力和没有朋友让我感觉快要精神分裂。来德国之前,我一直有个坚定的人生理想。小时候母亲给我看《居里夫人传》,我就暗自在心中下定了决心,想获得诺贝尔奖,成为中国的居里夫人。

但这两年让我觉得梦碎,一来是重复的工作消磨了我,另一就是,我看到了科研天才和疯子的存在。和我同桌的德国师兄,不仅有着绝佳的科研头脑,更有着疯子般的拼劲,博士学位做了六年,博士论文发表在<<科学>>杂志上,一毕业就直接被拜尔药业收入公司,听说很快就提为实验室主任。反观自身,我自叹不如。

我向母亲表明了想要退学的想法,母亲并不理解。我的一位高中同学,也遇到了同样的问题:他保送巴黎大学后也被导师压榨,但他是个内向的男生,最后忍到毕业拿到了博士学位。母亲希望我向他学习。

那时候发生的在美国的中国博士生卢刚开枪击杀导师并自杀的事件,让全世界人们都震惊不已。我思考了很久,觉得自己要么会走卢刚的后路,要么会抑郁发疯,于是决意退学。就这样,我失去了两年多的时光,但也并非一无所获,至少我熟悉了德国生活,也重新认识了我自己。

重振旗鼓,我想,也不能一无所成回国,就重新申请博士,这次,对于项目的挑选我就更加综合考虑了。认真挑选了几个医学院校和研究所,最终我选择了有着德国牛津剑桥之称的图宾根大学,并且选择了一个“正常” 的导师。

(2001年,第二个博士项目,与瑞士苏黎世大学合作)

学习工作恢复正常之后,我也开始有了感情生活,在图宾根的第二年,有很多德国本地人追求我,其中不乏富商企业家。我交了一个男朋友,第一次见面,他包下了一座城堡与我共进晚餐(据说周总理曾经在这个城堡里吃过饭,还特别喜欢,不知真假),让灰姑娘的我对他另眼相看。

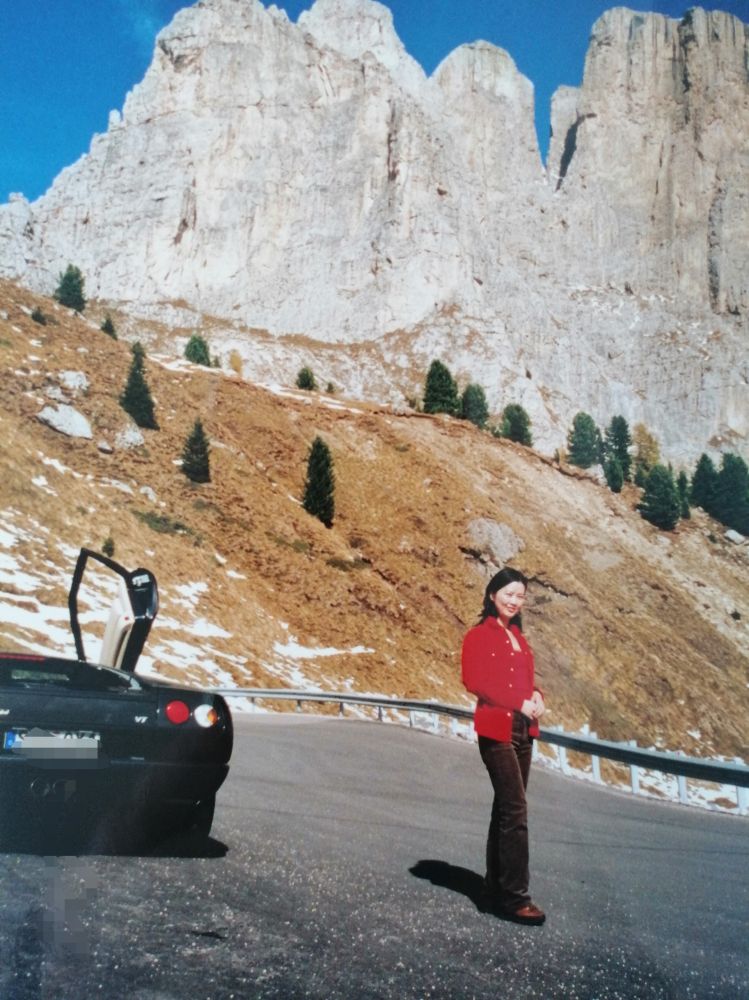

他是一家公司的老板,资产过亿,家里停着十几辆车,兰博基尼是他追妞的工具。他每次吃饭食材都要最新鲜的,从原产地空运。任何奢侈品只要我开口,他都会马上送过来。拥有巨额的财富,他每天的生活就是享乐。

(乘坐兰博基尼在意大利多洛米蒂游玩)

和他谈了半年,我忽然就觉得无聊,那些昂贵的物品带给不了我快乐。我一直以来秉持的奋斗精神和他的享乐主义格格不入,他身边的莺莺燕燕也让我十分不满。我觉得这并不是我想要的生活,于是就和他提了分手。

很多人说我傻,说我没有远见,但我没有后悔过,花着自己通过努力挣来的钱,买到的每一样东西都让我更加珍惜,我喜欢这样的踏实。

后来我遇到了我的先生。他是瑞士人,在隔壁实验室读博士后,非常热爱户外运动。而自小在山里长大的我,一直自称山的女儿,徒步、爬山丝毫不在话下,正和彼此的胃口。就这样我们开始了恋爱,每天一起早起去实验室上班,然后一起下班,日子过得规律淡然但安心。

(我和先生都很热爱户外运动,时常一起攀岩和登山) (我和先生都很热爱户外运动,时常一起攀岩和登山)

博士毕业后找工作我摇摆了许久。我的很多朋友都在美国工作,我的父母希望我回国,因为我依旧可以回北大任教。最后因为先生的原因,我选择留在了德国。

(博士毕业答辩会上,我非常开心)

我们一致认为,家里不需要两个教授。先生是那种为了科研,哪怕是卖了自己都愿意的书呆子,所以他留在学术界搞研究,我则进入德国医药金三角的医药公司里工作,并在两年后升任公司经理。

此时我已经三十多岁了。作为生物学者,我深知生物的节律,人过了35岁后生育对母亲对孩子都不好,我和先生决定要抚育一个孩子。于是34岁这年,我怀孕了,因为觉得在公司里没有什么晋升空间,我选择了辞职。拥有了一个可爱的儿子以后,我选择了自己创业。

随着中国经济的发展,德国和中国有着越来越多的经济和文化交流。而语言的障碍和文化的差异,是很多时候大家的跨不过的坎。因为我出色的语言能力,还有丰富的中国和德国的生活及职场经验,经常有各个德国公司和政府单位请我去做翻译和咨询。

记得有次因为中国展商违规被抓进德国监狱,我被邀请过去做翻译。活动结束后先生给我打电话,他说“你去哪里了?怎么打电话找不到人,我都担心你是不是出了车祸。”我说,“我刚才在监狱里”, 吓得先生都说不出话来,还以为我干了什么违法的事情。

出入政府机构的次数多了以后,有一天市长提议,让我组织领头成立一个中德友好交流协会,负责我们当地的所有中德交流活动。

(中德友好协会搞活动,我代表中方向德国警察赠送礼物)

日子在安稳和平静中进行。儿子在慢慢长大,我一边自己忙业务,一边坚持锻炼,期间考下德国健身教练证和瑜伽老师证,业余时间在健身房教课。先生则在事业上大展鸿图,攻克一个个科研难题的同时,先后培养出十几名硕士、博士和博士后。

几十年过去,我们仍然是当年求学的穷学生模样,不买名牌不用奢侈品,一切自己动手。弄了一个小菜园,阳光好的日子里我会在菜园里度过惬意的时光。即使新冠来临,我们仍然自给自足,回归生活,回归传统,不需要多少现代文明,简单是我们快乐生活的真实写照。

从湖南农村到德国,我实现了一个非常大的跨越,但回头来看,也是自己稳扎稳打一步步走出来的,那些年努力的自己,一点一点给自己铺出了一条既定命运之外的路

|