我行我素

兴来每独往,世事空自知

一

家乡古宋,处四川盆地南缘到云贵高原过度地带。河谷纵横,地薄人稀。古时候属夜郎国边缘地带,居民多为僰人与苗人。此化外之地,自古以来文化发展缓慢。抗日战争期间,国民政府内迁,大量文化教育单位涌入四川,促进了周边很多城镇的文化发展。如国立西南联大在距古宋东南40公里的叙永建了分校。同济大学和中央研究院迁入距古宋西北100公里的南溪李庄。这更拉开了古宋与这些近邻县份的文化差距。

受经济和文化发展限制,古宋教育一直很落后。清康熙年间古宋始建和山书院。其后书院在历史动荡中沉浮,或隐或现。1930年发展为初级中学。直到1958年古宋才有自己的高中。建校初期师资很薄弱,与周围县市那些历史悠久的高中相比,整体教学水平差距仍然很大。以至于家境殷实的学生,很多弃近就远,选择去泸州或叙永的高中深造。在文革之前,古宋每年只有寥寥数人能考入大学,而且其中很多人是在外地上的高中。

二

1958年建成高中后,每年都有川内几所师范学院的大学生分配进来做教师。当时我父亲在学校做总务,负责安置新老师。他们新来乍到,都是单身,有时也到我们家串门。我每每好奇于这些人的不同地方口音,和他们的服饰爱好。每次新来的人像石子掉在湖面,激起小城一阵涟漪,一时的闲言碎语,然后慢慢平静。

1968年前后,有近二十名大学生分配到二中。因为数量较大,他们激起的不是涟漪,是时空规模都宽阔久远的波澜。他们对小城影响,至今仍然可辨痕迹。那时文革已经进行了两年多。这批大学生革命过了也被革命过了,毕业前都在各地农场工厂农村和医院磨炼了一段时间。当时百业俱废,很多科研单位和大学都关了门。这批大学生中有些不能对口专业分配,也分配到中学。这对于国家和个人都是灾难,对古宋二中的师资却是一次巨大的提升。所毕业的大学记有川师,西师,南师,华东师大、四川大学、成都电讯工程学院、西南农学院等等大学或专科院校。

新来的外地老师大多数安排校内职工宿舍,包括桂花厅。桂花厅由几个院落组成。里面很多花坛,种有铁树、胭脂花和其它一些花木。院落中央,是一株参天的桂花树,树龄据说超过200年。静静的院落,封闭的小城。

我无法探究这些老师当时的心情。经历过大学校园中变幻莫测的政治风暴,这些大学生依然逃不脱宿命,成了臭老九。他们中间一些人,甚至是从牛田洋农场的台风大浪中死里逃生。沧桑之变后面对无可奈何的命运,他们也许会有船停港湾的愿望。

三

古宋正是这样的港湾。当时全城大概就一万多人,大多数人非亲则故。交通落后,去县城叙永只有从宜宾路过此地的每天一班车,只能搭乘几人。一般干部去县城开会,也得步行70多里。由于文化落后,当地居民对读书人有特殊的尊重。文革初期抄家一阵风,被当成“四旧”破了的,主要还是些花哨的门楼器物,一般不去碰书籍。

这些操着上海口音,北方口音,以及四川各种方言口音的人就这样融入了古宋社会。像是天外来客,既让人惊艳,又多少有些格格不入。他们和我们一样在菜市场上讨价还价,和我们一样在香水山上东游西逛。其中有几位单身老师,在和当地人谈恋爱。不管他们多低调,仍然带给当地年轻人太多新的印象,新的视野,甚至新的时尚。

这些老师人年轻,虽然各有专攻,但都多才多艺。每年区运动会,二中教工队奖牌总数总是名列前茅。邓开远老师的田径和排球,张德忠老师的篮球,带动了当地一些年轻人,促进了这些运动水平的提升。严徽敬老师是音乐、美术、文学的全才,他在绘画上倾心培养过几个学生。其中一位画国画的罗朝坤,后来在四川省美展获奖。严徽敬老师和贺莎莉老师参与组织二中各种文艺表演,从作词编曲编剧编舞各环节上亲力亲为,在县里和地区的汇演中大放异彩。唐林勇老师的扬琴,陈德棠老师的手风琴演奏,在当时都引领了小城的风气。其他老师各有特长,都对古宋文艺体育发展起了很大作用。他们培养的学生,薪火相传,很多成为优秀的老师。几代人的努力结出硕果。现在二中是四川艺术传统校,每年有上百人考上艺体本科。

70年之前古宋爱好无线电的只有几个小圈子,比如刘鄂一、李培奇和许晓康。后来在二中陈德棠、廖太成几个老师的影响下,学生中爱好无线电成风,以至于叙永和兴文县城的五金公司无线电柜台,古宋人成了主要顾客。

小城中让人印象尤其深刻的是严徽敬老师和贺莎莉老师,不仅引领了古宋的文艺发展,也影响了年轻人的审美意识。他们伉俪偕行,是古宋当时一道亮丽的风景,潜移默化了很多人感情纯洁浪漫的价值取向。

这批人与比他们更年长的教师还有一点明显区别,是他们都短暂地经历了从“红卫兵”到“臭老九”的跌落,看穿了领袖为一己私权的翻云覆雨。他们不再对权威盲从。这些认识也深深影响了他们的学生。

在当时严酷的政治环境中,这些外来大学生在小城的文化荒漠里建了一片绿洲。这些影响给很多学生心里树了一根价值标杆,主动追求健康有益的生活,超越了当时流行的恶俗,这让年轻人终身受益。

四

好的师资促进了学校教学质量的发展。就像星空中的星座星群一样,优秀人才往往也是成群出现。虽然说“江山代有才人出”,但盛唐气象并非其它朝代中孤星独照能够比拟的。我离开古宋比较早,视野有限,难免个人偏见。在我居住在古宋的期间,就目睹了二中高68级和高75级两个整体素质高的群体。这种现象的主要因素是政治环境造成的招生标准和教学秩序。

1958年古宋兴办高中以来,由于新老师的加入,二中的教学质量明显提高。尤其是后来改革了高中招生标准,允许一些成分不好的学生进入高中。十年树人,几年的积累最终出现了群星灿烂的高68级。如果不是文革中断了高考,1968年将使二中再次成为小城众人瞩目的中心。刘鄂一、陈光明、陶宗岳等等这些年龄比我大十岁的兄长们,从小是我的偶像。

高75级与我同龄,虽然我不在其中,但很多是我是发小玩伴,使我能多年近距离了解他们的八卦。高75级大多数来自初中72级。文革以来学校关门两年多,初中部1969年重新开始招生,是为初71级。但政策仍然僵化,教师无书可教,学生无书可读,学工学农是主业。初72级是幸运的年级,因为1971年底开始,教学秩序有一次短暂的小复辟。各科开始正常上课。老师们停业了5年,第一次可以理直气壮地教学,由此焕发了极大的热情。部分学生也醒悟了,开始好好读书。二中时不时举行年级统考,还把排名靠前的学生名字张贴出来表彰。记得我见过的排名榜上,刘丹总是第一。

古宋民中和二中初72级以及大坝共乐等地的初中汇流为二中高75级。这也是让二中老师骄傲的一个年级。这些在初中有比较好基础的学生,让这些文化革命中毕业的大学生老师第一次感到孺子可教,感到上课不是对牛弹琴。他们闲置在水库中的知识,多年来第一次有了宣泄的渠道。

我实在说不出更多的具体事例,因为我没有机会进入高中的课堂。但我能想象我的兄弟姐妹们在文革中短暂的“教育复辟”期间的课堂场景:学生嗷嗷待哺,老师谆谆教导。在精神饥饿的年代,这短暂的哺育,强健了很多人的一生。二中高75级在走向社会之后,普遍得到好评。不管是在什么岗位,都尽责尽职。1977年恢复高考,古宋上中专和大学分数线的总人数历史上第一次和县城叙永平分秋色,而其中高68级和高75级整体成绩尤其突出。这是理解我这些兄弟姐妹们为什么终身敬重这些老师的关键。

五

当时古宋人口不过一万多,二中六七十教职工,七八百学生,可能就是城里最大的单位了。二中的文化光芒,自然会散射到城里的每个角落。虽然当时的教育政策旷古地荒唐,不允许家庭有政治或历史“问题”的学生上高中,老师们仍然坚持“有教无类”的古训,给社会上很多年轻人各种帮助。

我初中毕业后失学,在社会上做泥瓦工。当时最开心的事情,就是跟随我在高中的兄弟们,去二中老师家串门。当时谁都没有电话,串门无需预约。老师就像邻居,门槛不高,学生走动很随意。去了之后,也无倒茶搬凳子的客套。好像大家也从没什么正事可谈,天南海北的乱扯一通。有的朋友多情一些,也给老师谈谈自己感情上的苦恼。老师也不忌讳出些泡妞的馊主意。就在这些闲聊中,为我开了一扇认识外部世界的窗户。我第一次听说爱因斯坦和相对论这些词,就是在刘秋华老师家里。

我失学后一直不甘心,但就像深山困兽,有力挣扎,无力解脱。王高遂老师和黄科琼老师听说后,专程到我家,鼓励我学外语,并讲了很多外面世界的情况。在之后一年多时间里,他们轮流到我家,在我不打工的时候辅导我学习英语。这件事对我的影响,不仅是学英语本身,更是重塑了乐观上进的人生观,和抛弃狭隘面向世界的世界观。 王老师黄老师信仰基督教,对于我,他们就像天使,在我人生最低落的时候,拯救了我的灵魂。

后来七七年准备高考。数学上我常常得到刘师尹和刘师克老师的指点,唐林勇老师更是经常上门为我答疑。高考中我以初中生的学历上了本科线。每当亲友们说我自学成才时,我总是纠正他们,我不是自学成才。我虽然没有上过高中,却有过这么多高中老师用不同的形式为我授业解惑,还有李伟、王林、杨毅、李宗荣等一帮朋友时常切磋。我是这些老师的私塾弟子,外加另一些老师的私淑弟子。

在古宋,像我这样受惠于二中老师的校外青年,还有很多很多。

六

“学生”有诸多同义词,比如门生、弟子、徒弟。“门生”让人感觉像在结党营私;“徒弟”又让人觉得在追随谋生;而“学生”这个词理性,仅限于传道授业解惑。唯有“弟子“最有人情味。师与弟子,不仅有知识传授和道统传承,还有同声相应,同气相求的江湖友情。1968年前来古宋的这批大学生出自名校,有些并非师范专业毕业。虽然不一定都有经天纬地的理想,但进大学之初, 恐怕谁也没有料到闹了一场革命之后,会放弃专业,千里万里落草投荒,被遣发到边远的小城做孩子王。他们有他们的失落和寂寞。他们年龄与学生也就差距十几岁。在这种心情下,学生对于他们不仅是工作对象,也是生活中可以倾述的朋友。这让人想到《论语》中的师生关系。在颠沛流离中,有师道也尊严不起来,孔子与弟子平等互动,成就了千古一部《论语》。“弟子”这个词让人联想到它的镜像词“子弟”。为师者终身如父如兄,正是这种师生关系的写照。

2017年1月21日,我在成都刘丹的家中,参加了“温水溪乐队”成立后首次大聚会。见到了刘丹、王林、杨毅、何大勇、李伟、王亚雄、贺桂林、李朝常,和秦整一大哥以及他们的夫人。最让人惊喜的是见到了分别近二十年的恩师王高遂和黄科琼。相见执手,第一句话总是说自己老了,并赞扬对方不显老。正如杜甫诗所言:“昔别是何处,相逢皆老夫“。沧桑之后,谁能不老。但再次相见亲热如初,感动如初。

人生无常,但人生有缘。我们的老师们在失意的阶段成就了学生们的一生。而学生的反哺则温暖了老师们的一生。

2017年3月6日,于加拿大多伦多

注:由于年代久远,个人记忆难免有误。如有不准确的地方,请指正。

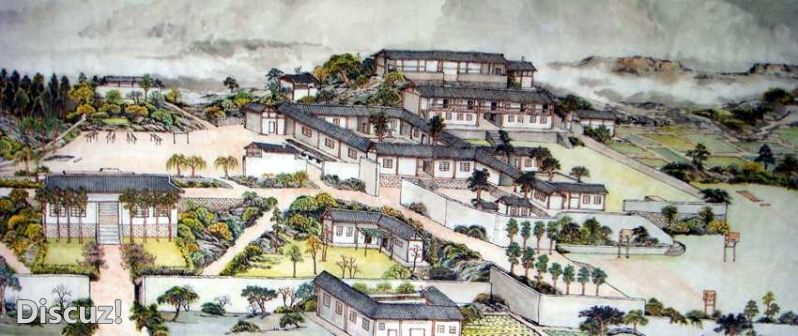

致谢:插图为钟承祥先生所绘古宋二中五十年代校园图。谢谢“温水溪乐队”各位兄弟提供资料和建议。