来美之前,在国内收藏的瓷壶,没有办法和它们的主人一起“远涉重洋”。一则是当时要携带的东西太多,它们自然而然地被排在了“人间烟火”的后面,二则是非常担心它们薄脆的“身躯”禁不起颠簸,会在途中“身遭不幸”。于是在定下了启程日期后就忍痛将它们“遣散”---- 分别送了人。只有几个小壶,用报纸裹好,存放在了亲戚家。到美国已经这么多年了,早把这事儿给忘在了脑后。直到去年回国,亲戚因为要卖房,收拾归整东西时,把一个写有我名字的鞋盒子送来。打开一看,里面正是当年我在口袋里的荷包儿还发瘪的时候,“慷慨解囊”买下的小茶壶。其中一把小紫砂壶内,购买时的发票还在。记得那把壶是在92年陪同一对到津做短暂停留的英国夫妇去北京友谊商店购物时花了49元人民币买的。那薄薄的一张纸“蜷曲”着“身子”静静地躺在壶内,一呆就是27年。。。

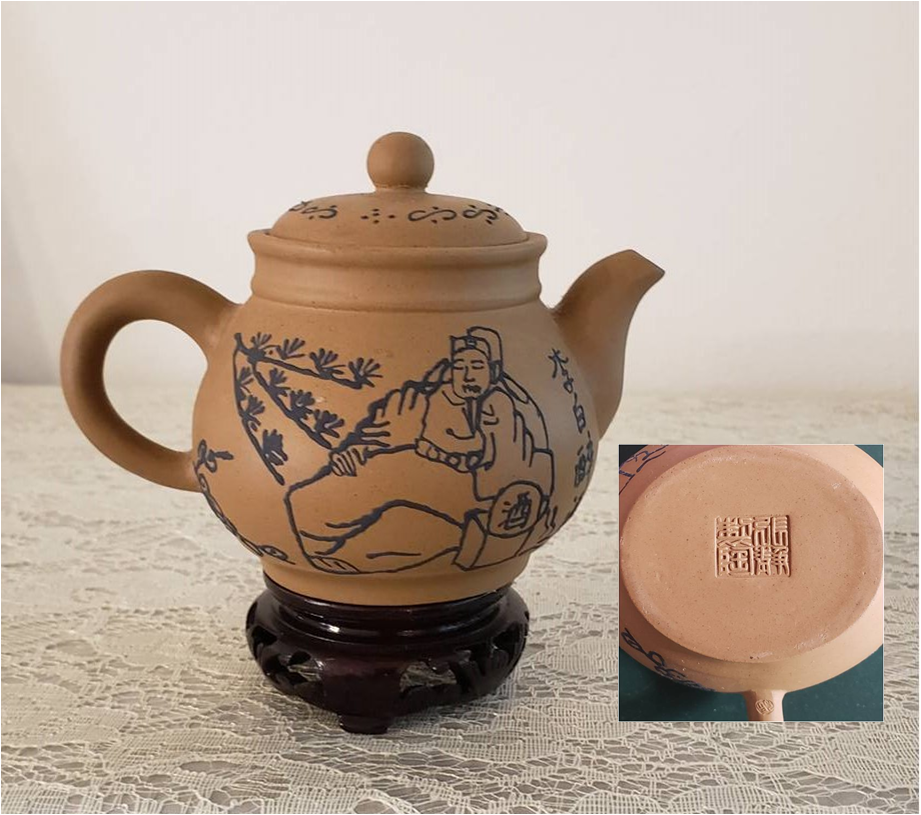

早在50年代初期,中国的北京、上海、天津、广州等仅有的几座大城市建立了高级消费品商店,为特权阶层提供稀缺、紧俏和质优商品的特殊供应。而这些商店中的一部分后来发展成了友谊商店,作为与外国来宾共建友谊的象征。友谊商店主要服务的对象是外国来访者。国内的服务对象只限于涉外人员,华侨以及那些高干们。 销售的商品是进口加特供, 结算方式是外汇和各种兑换券。友谊商店在计划经济的年代里既独特又抢眼。实际上,应该说它是物资供应短缺岁月里的特殊产物。 说到友谊商店就不得不提到外汇券。外汇券并不是什么法定的货币。是中国银行发行的,曾在中国境内流通、在友谊商店等特定场合使用,面额与人民币等值的人民币凭证。因为用外汇券可以买到用人民币无法买到的紧缺商品,所以外汇券在中国曾一度“身价百倍”。有些“聪明人”也想法设法地去先搞到外汇券,然后再转手倒卖,赚取差价。不少的“黄牛”市场应运而生。那个年代里,如果有人能拿着外汇券从友谊商店里买到一些市面上根本见不到的紧俏商品,是完全有资本来炫耀的,也会引来不少羡慕的眼光。 北京友谊商店作为国内最早的涉外商店。在那个计划经济,物质生活匮乏的年代,坐落在寸土寸金地段儿的那栋大楼风光无限,处处彰显着它与众不同的高贵身价。到 92年时,国内经济改革大潮涌动,它已经开始了迈出走下神坛的步子,但昔日的辉煌依旧让它气派无比,比起天津的友谊商店来,那可大多啦。 那时北京友谊商店的第三层楼上主要经营的是:珠宝金银制品、、精雕玉器和漆雕制品、景泰蓝、文房四宝,紫砂壶等。那对英国夫妇对玉器和紫砂壶非常感兴趣,因此我们在那层楼上停留了很长时间。当时的紫砂壶柜台内陈列的商品色泽淳朴,大方古雅,把把紫砂集壶色、壶形、绘画、书法和镌刻共融一体,个个是精品。让人爱到难以移步。无奈舍不得把把荷包儿掏得空空的,最后只买了其中一把最便宜的 --- 就是上图那把小紫砂壶。。。 1992年的49元人民币在当时的中国普通百姓手里还算是钱的。已经忘了那时我每月工资的具体数字了,早知道留个当年的工资条儿了,那样今天也能有的写了,哈哈。。。想不起来的还有:我不记得当年我是用人民币还是用外汇券付的款,一点儿印象都没了。查了查网上外汇券是什么时候停止使用的。只说是:在上世纪90年代前后,外汇券停止使用。据资料记载,到了1991年中国经济的开放程度大大提高,北京友谊商店似乎在一夜之间被突破最后防线,完成了对中国人的“完全开放”。。。 2012年随旅游团到宜兴参观紫砂壶展馆时,抛开那些紫砂壶的其它要素不谈,只就价格而言,一把壶,身价从百元到万元,从十几万到上百万。天呐,把我看得眼花缭乱。感觉钱在那一刻里仿佛只是一沓沓的纸。100元?过去老百姓口中的“大票”,谁还拿你当回事儿啊,你还算是个钱儿吗?!哎呀,变化实在是太大了。。。 当年发票被折叠好放进壶内时,上个世纪末云潮起落,浪涌拍岸;待去年发票被从壶中取出时,世间沧桑早已地覆天翻,时移世易。近30年的光阴,人与物均 有“隔世”之感。。。一张发票,几多感慨。。。 2020年9月1日 |