|

打点好行装,我们现在看起来更像是俩个探险者。一条名字叫作“拉什内帕”(La Cenepa)的小船载着我们出发了。船长履行了他的承诺,让我们住进了头等舱,而且我们很快的同那些享有头等舱特权的旅客打成一片。几声汽笛之后,小船驶离河岸载着我们进入到了下一个阶段的旅程,驶向圣巴勃罗(San Pablo)。出发后不久,普卡尔帕就在我们的视线中消失了,取而代之的是连成一片的热带雨林。这时候旅客也都离开的船舷,在船舱里聚在一起开始赌博。我们对这种“游戏”试着保持距离,不过阿尔伯特一不小心就陷进去了,因为他没用多久就赢了90索尔。他们玩的是一种叫作“21点”的扑克赌博,非常类似于阿根廷的“七个半”的玩法。阿尔伯特的好运气招来了别人的厌烦,大概因为他是从一个索尔开始白手起家的吧?

第一天里我们还没有过多的机会同其他的旅客交流,更多的时候就是我们俩在全神贯注的赌博。船舱提供的膳食又少又差。夜晚的时候船停了下来,因为河水水位太低了无法航行。这里的蚊子很少,这让我们很惊讶。因为在我们的印象中,这里的蚊子应该非常多。问了一下同行的旅客,他们说这很正常啊。可是我们就是难以相信,也许这一路经历让我们了解到很多时候我们同当地人对于环境的糟糕程度评价上存在很多的不同。有些时候我们觉得难以忍受,当地人却觉得很好;有时候我们觉得不错,当地人却一直在抱怨。

第二天早上我们出发了。这一天也是过的波澜不惊,除了认识了一个女孩。这个女孩子比较“开放”,也许是知道我们有些闲钱,不过她不知道的是我们也是真正的守财奴。不管她的故事多么赚眼泪,我们哭归哭,钱却是不会轻易撒手的。到了傍晚的时候,船再一次停靠在岸边。这时候蚊子开始成群结队的拥上来,放佛要拼命证明它们的存在,整个晚上不停的叮咬我们。阿尔伯特用一个网罩盖住他的脸,然后裹在睡袋里勉强睡了一小会儿。而我的哮喘病又开始发作了,就这样一边是蚊子,一边是哮喘,折腾了我一夜根本无法入睡。那天晚上的情况我已经记不清了,只记得我的屁股被蚊子叮得肿起了大大的包。接下来一整天都是昏昏沉沉的,从一个角落换到另一个角落,试着躺在借来的吊床上眯一会儿。我的哮喘没有减退的迹象,我只有加大药量,而剩下的药也不多了。不管怎样至少减轻了一些症状。我们站在船舷边上眺望远处的热带丛林,只觉得那一片浓绿是那样的神秘。哮喘和蚊子让我疲于应付,但是原始森林带给我们的生命力又是格外的强烈,让我们暂时忘却了身体上的不适。仿佛有一种暂新的力量在鼓舞着我们。

接下来的几天格外单调,我们唯一的娱乐就是打牌赌博,而且我们还不能尽兴,因为没剩多少钱了。就这样又过了两天无风无浪的日子。正常情况下这是个四天的行程,可是目前河水水位太低了,每天晚上只能停靠不能航行。这个延误的行程就让我们成了蚊子的美味猎物。尽管头等舱的食物要比三等舱要好,不过这里会更加暴露给蚊子。不好说这一次我们是不是真的占了便宜。相对同船的那些小中产阶级,我们更喜欢和水手一起聊天。那些个中产,不管有没有钱,个个都喜欢吹嘘自己的过去,而且根本看不上我俩穷光蛋。他们也同样看不起别的人,脑子里只有他们自己,无时不在炫耀过往的一点点成就。与他们交谈就会发现他们的观点是多么的愚笨,而且他们又是多么努力的贩卖这种愚笨。我的哮喘病在逐渐恶化,尽管我努力的控制着自己。

那个开放的姑娘对我的身体状况产生了同情。她的抚慰激发了我对过往生活的回忆。那一夜,由于蚊子的原因我无法入睡。我想起了琪琪娜,现在想起来更像是一个遥远的令人陶醉的梦。尽管这个梦结束的地方不同于其他的浪漫故事,但留给了我的甜蜜要多于苦涩。我给了她一个温柔持久的的吻,就像是一个知她懂她的老朋友一样。接下来我的思绪带我到了马拉加海港,在一座壮美的大厅里,数不清的无眠的夜,琪琪娜享受着别人对她的仰慕,以及许多的向她求婚的男人给她的赞溢之词。

我的目光投向了无尽的天穹,满天的繁星向着我欢快的眨着眼睛,好像对我内心深处的问题给出了肯定的答案:“这一切都值得吗?”

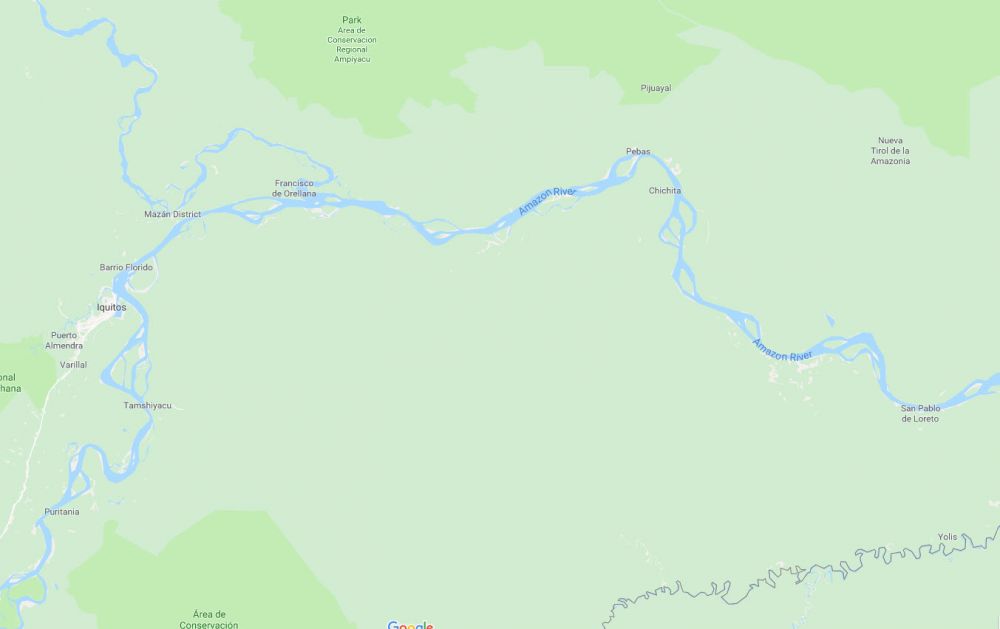

又是两天过去了,没有什么不同。行船来到了乌卡利亚河与马拉尼翁河的交汇处,这两条河水共同孕育了地球上最为雄伟的亚马逊河。不过在我看来,这里也没有什么超乎寻常的地方。不过就是两条泥水河变成了一条,也许汇合后的河水宽了一些?深了一些?也就是这样吧。我的肾上腺素已经用光了,而我的哮喘病却越来越严重。我每天只能吃一小把米饭,然后就是喝一些梅特茶。就快达到此行终点的最后一天,我们碰上了一场暴风雨,不得不再次停靠。这时候蚊子闻讯赶来,对我们进行最为疯狂的一次血洗,放佛是对于我们即将逃离蚊灾的最后一次报复行动。这一晚是那么的漫长,充满着烦躁的击打蚊子的拍手声和抱怨声,牌局也像是没有尽头,大家都赌红了眼。不时地传出几句对话,都是在盼着这一晚快点结束。早上的时候,我发现有一个吊床空了下来(可能是主人过于着急下船了),于是就躺了上去。这种感觉就好像被施了魔法,或是身体里有一个被压紧的弹簧突然间伸展开来。我感觉整个人被弹到高处,然后又落向深渊。我真的说不好这样的感觉……。后来是阿尔伯特摇醒了我,就听他大声地喊:赖头,我们到了!眼前的河面开阔了,一座低矮的城市展现在我们的眼前。这座城市有着仅有的几处高楼,四周被雨林包围着,又放佛被脚下的泥土给染成了红色。

我们到伊基托斯(Iquitos)的时候是一个星期天。我们早一些摆渡上岸,然后直接去见了国际合作服务中心的头头儿。我们有查韦斯.帕斯特(Dr. Chaves Pastor)医生的介绍信, 不过查医生本人并不在伊基托斯。服务中心的人对我们还是不错的,他们安排我俩住进了黄疸病病房,还给我们提供了医院的伙食。我的哮喘病依然很严重,根本控制不住自己声嘶气竭的喘气,即便是每天注射四剂肾上腺素。接下来的一天我仍然不见好转,只能继续卧床休息,或是“肾上腺自己”。

又是一天,我决定更加严格的控制饮食,不吃米饭。结果感觉好了一些,不过也好不到哪去。晚上的时候,我们看了电影《火山边缘之恋》,是英格丽.褒曼主演,罗伯特.罗西里尼导演。片子很差劲。

星期三我们的兴致高一些了,因为知道第二天就可以离开这里了。这个消息让我们确实感到很高兴,因为我们好像馅在这里好久了。特别是由于我的哮喘病,只能卧床,哪儿也不能去。

周四早上我们从心眼里就开始急着离开。不过一整天过去了,我们还是钉在这里,传出消息说要明天下午才能出发…….

周五的早上我们睡了个懒觉,因为我们考虑到了船主的惰性,只有可能延误而绝对不会提前出发。起来后我们又去了一趟图书馆,这个时候一位医院的助理人员气喘吁吁的跑来通知我们:船将在11点30分出发。而现在已经11点05分了!我们赶紧的收拾行李,因为我的哮喘病还没好利索,只好找了一辆出租车送我们去了码头。出租车费一共花了我们半个秘鲁金镑。等到了码头,我们又被告知下午3点钟才开船,不过1点钟可以开始登船。事已至此,我们也不准备再赶回医院吃午饭了。从各种角度来计算那么做都是不划算的,更何况我们出来的时候还顺手牵羊了一些注射器呢。我俩在这里吃了一顿非常糟糕的饭,同我们一起进餐的还有一个来自亚瓜拉部落的印第安人。他穿着红色草秆制成的服装,脖子上的项链也是草秆编制成的。他的名字是“本杰明”,不过他并不会说西班牙语。他向我们展示了左肩胛骨附近的伤疤,那是一颗子弹留下的贯穿伤。据他所讲,是在一次复仇的过程中留下的纪念。

这一晚我们用血肉之躯同蚊子大军整整战斗了一夜。这一夜给我们留下了深刻印象,也为我们在接下来的乘船从巴西的马瑙斯进入委内瑞拉的行程做好了充足的心理准备。接下来的一天风平浪静,我们尽可能的多睡了一会,以补充昨夜同蚊子军战斗所消耗的体力。晚上1点钟左右,我刚刚睡了没到几秒钟的功夫就被叫醒了,告诉我们圣巴勃罗到了。他们(船主)通知了殖民地医疗主任布雷西尼医生我们的到来。布医生热情地欢迎了我们,并给我们提供了一间房间休息。 |

|

|