圈外人 --- 三十年前的今天 三十年前的今天早上,刚一上班到了办公室,我就给在大学工作的叔婶打电话,询问大学里声援北京学运的事态发展情况。 那几日,我们这个城市也闹的很凶,各大学都已经组织起来,愤怒的学生们走上街头举着大幅标语,额头上系着一条布,雄赳赳气昂昂的高呼着口号各处游行。他们占领了市区的主要街道,公共交通全部瘫痪。 我们厂所有的进厂大门也全部被学生控制,取代了武警把守着大门,阻止工人进厂上班。那几日多数工人们都是绕行很多的路走偏僻的小门、侧门、后门或者搭梯子翻墙进厂的。我们工人阶级也支持学生的运动和他们的正义要求,但是我们是工人,从私来说,我们要养家糊口,不上班就没有工资,没有工资家人就没有饭吃,所以我们必须得上班,各种机床必须运转起来,生产必须正常进行,工人的小烟小酒小菜小家庭才能照旧! 我工作的所是全厂闹的最严重的“重灾区”,所太大,员工多,每年新来的大学生也很多,他们还没有完全脱离学生的理想主义思维,更没有进入到融入社会的状态,他们依然带着学生气,而且还是挺足挺浓的学生气。各部门的年轻人迅速地聚集到了一起,大字报贴在了大门口,还有人在大门口演讲,紧接着又与各分厂的年轻知识分子联合起来走上了街头。 我们所的老同事和我们工作几年的同事们,都是有家有口的人,革命热情的棱角都已磨的光溜水滑,除了上班工作赚钱就是琢磨着这可怜兮兮的几个钱如何应付一个月的开销,攒的钱加上奖金是否够买个电器大件,周末买上一大块猪后腿做顿红烧肉全家解解馋。我们所的家属楼就在墙外,有的同事,在下午工间操的时候偷偷地从小侧门溜回家,把大米放进电饭锅里,把要炒的菜洗好切好,下班进了家叮叮当当大马勺一颠,一家人就可以围在一起吃晚饭了。我们中的大多数也是支持学运,但是我们不想也不会去参与,虽然是知识分子成堆的地方,可是经历了那么多次的政治运动,我们都十分的疲倦,不想再折腾,对政治有些冷漠,我们没有余力投身到运动中去,只想安安稳稳的过着“三亩地一头牛,老婆孩子热炕头”的小日子,虽然是典型的小农思维,但那时确确实实就是这么个心态。无论读了多少书,无论什么名牌大学毕业的,无论多么高级别的职称,每个人都有个家,都得过自己家里的小日子,难道不是吗? 给叔和婶的电话接通了,叔说学校已经停课,学生都投身于运动之中,老师的热情也调动了起来。 我问叔婶:“那你们是什么态度?” 答:“一些老师表态了支持学生运动,但是没有实际的参与进去。我没有明确表态支持,但是我表态不会干涉学生的爱国热情。” 我说:“别忘了,你们也是被贬到农村走5.7道路,与农民睡对面炕两年整,说起政治,这根本就没有我们这种人参与的份, 还是远离政治,好好教书育人,不上课就在家做点好吃的或者在实验室干点活吧! 答:“也对,我们出身不好,有点风吹草动先收拾我们!不过孩子要去参与就随他吧,现在的年轻人我们说话也不听。一些学生们今天要去北京声援天安门前的绝食学生,目前已经决定以静坐的方式声援,今晚就出发,你弟弟是班长,肯定会去,他们现在正在研究行动计划,我们还在等待他的消息。” 我说:“什么?你们同意弟弟去北京静坐声援?那绝对不行,不能去!立刻、马上把弟弟叫回家,别人都是根红苗正的家庭,我们不是,秋后肯定会算账的,不拿我们这样的开刀拿谁开刀?!你们自己政治上所受的迫害还没够吗?好了伤疤就忘了疼吗?!” 答:“好,我到你弟弟的系里去看看情况,下午再给你打电话。” 撂下电话,我的心里久久不能平静。小堂弟是我看着长大的,是我的小跟屁虫,走到哪跟到哪,整天姐呀姐呀的叫,连同他的小伙伴们也一起喊我姐,都把我当姐姐看待。 我心急如火坐立不安的等待着叔的电话。到了午饭休息时,我实在是等不下去了,胡乱塞了几口饭,请个假就骑上自行车出发去叔家了。 平日里有两条路线可去叔家,大约需要50 - 60分钟:无轨电车转有轨电车;或者无轨电车转环形有轨电车。今天什么车都没有,只好骑自己的自行车。我的骑车技术着实的差劲:上坡蹬不动,要推着上;下坡车速快,我又害怕控制不了速度,也要推着下;人多的地方不敢骑,不会拐来拐去的绕着人骑,也得推着车,只有平坦人少的时候才敢骑上。就这样,还是在下一个微坡的时候感觉速度快了点,心里紧张,想停下又停不下,冲着前方的一位小伙子大喊:“啊… 我停不下来啦,快让开呀!”这小伙子一看我这架势,等我过来时从侧后面一把抓住了后货架,我这才算停住下了车连说对不起。小伙子逗我说:“你要撞就撞呗,干嘛一阵子冲呀打呀的杀呀的追着我撞呀!”咳,买了一台车就是接娃时推娃的,从来不骑,好在上班近过了马路就到了。 这一路,真可谓“千难万险”呀,许多的路都被封了,我只能是穿胡同绕小路奔着叔家的那个方向前进,足足花费了我三个小时才来到了叔家。 叔婶都在家,弟弟还没有回来。叔说弟弟一定要去,不肯与他回家。可能要等到晚饭时回来吃饭取点东西然后去火车站。 我想好了,等!一定等到弟弟回来,一定要阻止他进京。 六点刚过,弟弟回来了,他是回来吃饭取旅行用的东西的。 等他吃了饭收拾东西的时候,我就开始了我的劝阻演说 。 首先我问了他们的具体计划,都有谁去,什么样的同学,他们都是来自什么样的家庭。这时他还不知道我是反对他去京的。他一边收拾东西一边回答我的问题,最后说我该出发了,姐,你就祝我们学运顺利马到成功吧! 我这时才说:“你不能去,我反对你去,我也不允许你去!” 弟弟急了“为什么?姐呀,你为什么不让我去呢?我一向听姐的话,可这次不行,我都快大学毕业了,我可以也应该参加学校的政治活动,我还是班长呢!” 弟弟,你听姐姐说:“我们的党是号称伟大、光荣、正确的党,就是说我们的党是没有缺点的,是没有任何瑕疵的。我们的党还有一个最大的特点就是没有安装心胸,所以谈不上狭窄,也不能叫小心眼儿,连针别儿大小的心眼都没有,怎能允许别人提意见呢? 批评更是不要不要的啦!尤其是你们这些大学生,在他们的眼里就是一群不懂事的娃子,你们还真是胆大包天,出生的牛犊不怕虎,老虎的胡须也敢碰,老虎的屁股也想摸,你们是爱国的热情有之,实际的经验无之。学生运动是轰轰烈烈,激起人民群众的参政议政热情是值得赞扬的好事,但那是革命的后代,圈内的人闹闹行,你是谁?改革开放这几年胆大了吧?放松自我约束了吧?忘记自己的身份了吧?” 弟弟惊讶的瞪大了牛眼:“什么?这都哪儿跟哪儿呀?你在胡说些什么呀”! 我接着说:“我们一向是各种政治运动中的运动员,被运动的主要对象,被教育的对象,我们不能和别人一样的投身到政治运动中去。因为,我们不是革命队伍中的正规队员,我们根本就不是他们中的一员,我们不属于他们的那个圈子,我们是那个圈子外的人!别忘了,这是我们的家庭出身决定的,我们是地富反坏右的后代,我们是一群被他们贬到几角旮旯的狗崽子,寄人篱下的生存,苟延残喘的活着。我们被他们称为所谓的可以教育好的子女,可以团结的对象,如果我们老老实实的表现,学点本事,可能会在他们高兴的时候拉一把进入圈内为他们服务利用,但不高兴的时候也会踹我们一脚出出气,我们是他们的最理想的出气筒,圈里的任何人都可以随时随地的欺负我们。” 我又强调说:“提意见也好,革命也好,造反也好,那是他们革命者内部自己的事情,他们都是红色的后代,贫下中农的子弟,再打,再斗,再吵,再闹也不关我们的事,不管谁赢了,我们都还是圈外人,要正确的认识自己,要摆正自己的位置。好事肯定与我们没有半点关系,可坏事就全是我们的了。” 姐呀,“都啥年代啦?马上就进入九十年代了呀,你怎么还停留在过去,你的观点太落后了吧?!” 我坚定地说:“只要是共产党执政,就不会变!别忘了,每一次的政治运动都是秋后算账。你以为学生们闹了就没事儿?我敢肯定过后会收拾你们的,这是我们党的传统,做事的风格,从没改变过,过去没改,以后也不会改,我了解这个党,早就看得透透的啦,我不能让你的前途被这个学生运动给毁了!” 弟弟一个劲儿的摇头,还无奈的叹着气。 “你不信?听我接着说呀”! 于是,我从1947年土地改革运动开始,以我家的太爷、爷爷被镇压为例; 接着50年的镇压反革命,三反五反运动,大鸣大放反右斗争,以我家的姑父为例,解放前大学毕业的姑父,才华横溢,善良正值,提了一个小小的微不足道的连意见都算不上,应该说是建议吧,就成了右派,降职降薪的被下放到基层,后来虽说是摘了右派的帽子,可还是被叫做“摘帽右派” 都30多年了还没有平反呢(90年代初才平反); 我的叔叔,是他的父亲,高考状元,考上清华,由于黑五类家庭出身没被录取,只好进了第二志愿的大学; 之后的四清运动,文革,我的父亲,是他的二伯,被迫害惨死在农村; 文革后的清理三种人,曾经整人的人也没有逃出他们自身的厄运,得到了应有的下场!我们党的人干别的不行,要说尔虞我诈,整人坏人,那可是一个顶仨; 还有,这几年进行的反对资产阶级自由化等等等等 … … 我一一的叙述,我的自我感觉良好,谦虚的说,很有演讲的才能,口才还真是不错,阴阳顿挫,慷慨激昂,滔滔不绝,有理有据,全部都是发生过的事实,人物举例也多是亲戚朋友中他所熟悉的。我尽可能的把话拉长,反正我是想拖延时间,阻止弟弟,无论如何也要等火车开了结束演讲。 叔和婶从开始的不干涉,到犹豫不决,转变成同意我的意见,直到最后坚定的站在了我的一边,与我一起拦着他,不许出门。 我成功的托住了他,最后敬告说:“我们的党是绝对不会让你们这些幼稚的学生运动成功的,上火车的那些同学回来后有好看的,你记住了,我敢说我的分析是100%准确的,你就等着看吧!” 那年秋天毕业,弟弟接着读硕士,博士,出国,搞科学研究,做学问。他的事业很成功,有证据在此:

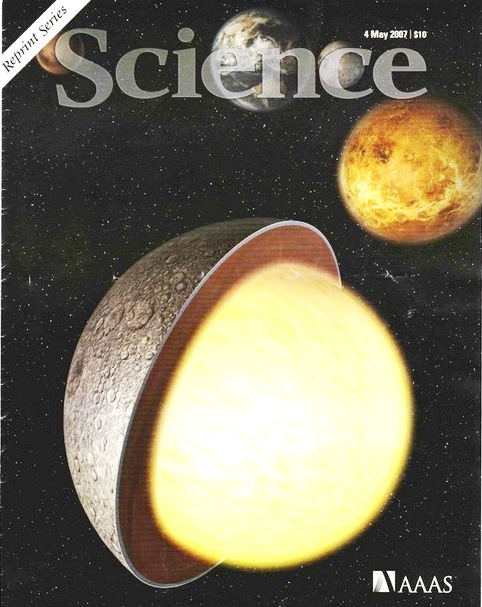

堂弟的文章刊登在这个杂志上 其他的同学中,有被开除学籍的,尤其是有一位农村来的考生,被开除了学籍,没能拿到毕业证书,听说县里还是很重用他的,毕竟是有才干的年轻人;有记过处分的,有分配时派到边远地区的等等 ….. 再说说我们工厂的情况:学运后,有几个被判刑的,学运学运,好像不是我们厂矿企业的职工理所应当参与的事吧?那些参与的同事,六 . 四后,按照现行反革命、企图颠覆国家政权定的罪。熟悉的同事中,有一位被判了15年,在监狱的工厂做工程师,到了第九个年头的时候,由于改造的好被提前释放,之后出国定居;另外一位被判了三年徒刑,两整年后释放,厂籍被开除,去俄罗斯谋生,正巧那时我也在俄罗斯,常有联系,他在俄罗斯女友的帮助下,在圣彼得堡的一所大学里找到了一份教汉语的工作; 我的一位老同事的女儿在北京军区工作,高中毕业就参了军,着实令人羡慕。第一天开枪时,她正好是在去托儿所接孩子的路上,被子弹打中。我至今都不能忘记那天出殡时她母亲盖在她身上的大字条幅:“每天给妈一个梦!” 三十年,弹指一挥间,有的人死了,有的人从此改变了人生的命运,有的人幸运,生活的红红火火,有的人这口气就再也没喘上来,窝窝囊囊的活着 ... ... 不管别人怎么看,对我来说,只有远离,远离政治,远离那个不属于我的圈子 … … 多余的话:城里的大侠很多,在你们举起大块砖头之前,我先讲一个老乡砸砖的故事吧:他刚来美不久,是在我们这里的大学做博士后的。有一天遇见我问起我的堂弟现在哪,我告诉他在南方的一所大学,挺好的,有了研究成果,发表在科学杂志上。他听后,一个劲的摇头,嘴里发出次次次次的声音,然后说:“这些中国人呀,为了出名,东抄西抄凑合一篇文章,然后发疯的到处去瞎猫碰死耗子的碰运气发表,我也可以发表,但是没意思,搞点真正的有价值的东西比啥都强,我很瞧不起这些人!” WOW, WOW, WOW, 我真的很后悔和他说这个,那是我的小堂弟呀,我可是为他自豪着呢!我真的不知说啥好了,只好说:“那就希望你搞出来个真正的科研成果发表,长长咱家乡的志气!” 从此我没再与他联系,也不知他的真正的科研成果登载在什么杂志上。 http://由“Late- term abortion is evil”而想起的 |