|

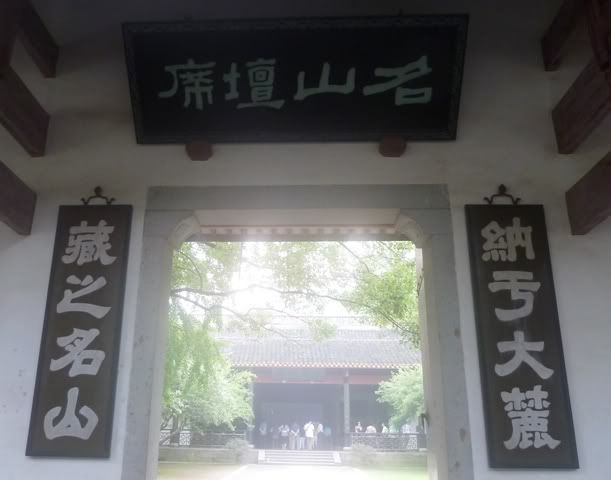

尽管有着一半湖南人的血统,也若干次坐火车穿越湖南和长沙,可过去真还没有机会下车到长沙看看。这次能在长沙停留一天,第一个要去的就是岳麓书院和岳麓山。 天气很闷热,典型的江南六月桑拿天,潮湿,溽热,气温高达35度,懒洋洋的太阳怎么也透不过灰朦朦的天空。可是无论怎样的天气也阻挡不了对心目中学术圣地的敬仰和向往。 大学读书的时候,当了解了岳麓书院,嵩山书院,睢阳书院,白鹿洞书院这四大书院在中国文化史上的辉煌,便情不自禁地心向往之。没想到一晃这么多年过去了,直到现在才有缘一亲芳泽。 岳麓书院位于文化名山岳麓山东侧,是目前保存最完好的一座古代书院,始建于北宋年间,到现在已经有千年历史,书院之名是宋真宗所赐。目前的岳麓书院是历尽数千年的沧桑,在屡建屡毁,屡毁屡建过程中保留下来的,大部分建筑为明清遗迹。最近的毁楼事件发生在1938年和1941年,抗日战争时期两次遭到日本飞机轰炸,御书楼、半学斋、静一斋,大成殿及孔子像被炸毁。抗日战争胜利后,岳麓书院部分建筑得到修复。岳麓书院是湖南大学的前身,也是现在湖南大学的一部分,1926年更名为湖南大学。 岳麓书院是与儒释道三教合一的理学一体发展的,以传授理学和汉学为主。作为理学重要学派“湖湘学派”的发源地,其代表人物张栻曾邀请朱熹在此论学,湖湘学派的思想和程朱理学的精髓撞击衍化。明朝中叶王阳明率弟子讲学于岳麓书院,孤傲耿介的王夫之也曾在岳麓书院求学。晚清民国时期,岳麓书院更是培养出了一批批深刻影响中国近现代史的著名人物,曾国藩,左宗棠,曾国荃,郭嵩焘,熊希龄等等近现代中国历史上的著名人物都是从这里走出去的。 岳麓书院的大门为清朝同治七年重建。横匾为宋真宗手书。大门两旁悬挂有对联“惟楚有材,于斯为盛”,为嘉庆年间山长(即,院长)袁名曜与贡生张中阶合撰而成。横匾和对联抗战期间被日军炸毁,1984年根据老照片重建。

二门为1984年重建。很欣赏这幅隶书,非常有气势。

这是讲堂。遥想800年前的朱张会讲的千古绝唱,朱熹与张栻仿佛音容犹在。岳麓书院讲堂已经成为一个符号,它代表着湖湘文化兼容并蓄、海纳百川的宽大胸襟。“道南正脉”匾为乾隆题字,很幸运的是这块匾为原件,未遭毁坏。两边绿色对联上写“院以山名,山因院盛,千年学府传干古;人因道立,道以人传,一代风流直到今”为周叔韬撰书

讲堂为三进结构,这是二进门厅上的牌匾“学达性天”,为康熙手书。可惜是复制品。不过看上去康熙的字比乾隆的写得更漂亮

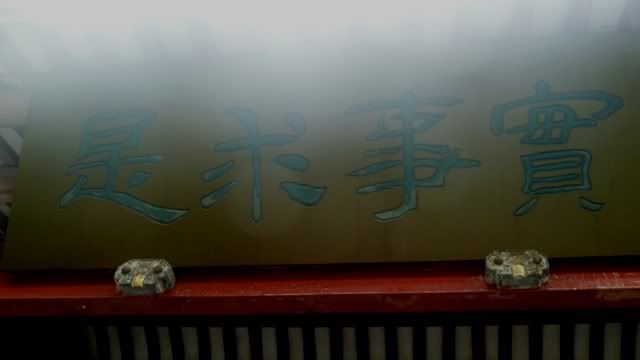

“实事求是”牌匾位于讲堂一进门厅上,为民国初期校长宾步程所撰,岳麓书院在转制时期的校训。看到这个一牌匾恍然大悟,原来此语源自于此。宾步程是一德国海归。

讲堂左右墙面有朱熹手书的碑刻“忠孝廉洁”,点画方峻浑厚, 笔致雄健酣畅,结体方整丰腴,气势磅礴郁积。在此碑刻之间,嵌有两道长联。“是非审之于己,毁誉听之于人,得失安之于数,陟岳麓峰头,朗月清风,太极悠然可会”;“君亲恩何以酬,民物命何以立,圣贤道何以传,登赫曦台上,衡云湘水,斯文定有攸归”

御书楼为较大的民间藏书楼。是中国图书馆历史上书院藏书楼的代表之一

宁可食无鱼,不可居无竹,一种文人骚客的情怀

文庙背后的建筑风格

|